Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

На сайте Государственной Третьяковской галереи этот показ назван «центральным выставочным проектом 2024 года». И он действительно наделен внешними признаками триумфальности. Во-первых, состав: из почти полутора сотен представленных произведений живописи значительная часть — это «золотой фонд» и «хрестоматия». Искусство, любимое миллионами, если вспомнить советскую риторику. Во-вторых, выставка «Передвижники» стала премьерной для нового корпуса на Кадашёвской набережной, возводимого на протяжении долгих лет. Хотя он частично функционирует еще с весны, здесь мало кто из посетителей бывал, так что фактор массового любопытства тоже должен сыграть свою роль. Наконец, в проекте усматривается благодатнейшая почва для музейного «мерча», а это важная составляющая успеха, в том числе экономического.

Предприятие как будто заведомо беспроигрышное, однако устроители не скрывают взволнованности чувств и некоторого даже беспокойства насчет того, будет ли воспринята аудиторией та задача, которую они перед собой ставили. В каталоге выставки ее куратор Татьяна Юденкова пишет о том, что в 1930–1950‑е годы происходило «активное навязывание эстетики передвижников», вследствие чего позднее «начался обратный процесс — процесс отторжения этого искусства, инерция которого продолжается до сих пор». Беспрецедентный советский «промоушен» сослужил передвижникам плохую службу, и пора бы их реабилитировать, что ли (этого слова, впрочем, нет в кураторском лексиконе), вернуть им законное место и подлинное значение.

Надо полагать, не в последнюю очередь ради этого феномен передвижничества решительно встраивается туда, где ему и положено находиться — в последнюю треть XIX века. Ведь только кажется, что он там всегда и обретался: мол, а где же еще? На самом деле позднейшие марксистско-ленинские трактовки многое искажали и переиначивали. Например, картина Николая Ярошенко «Всюду жизнь» в советских учебниках объяснялась исключительно с классовых позиций, безо всяких евангельских аллюзий, которые для зрителя 1880-х годов были очевидны. Ну и так далее.

Выставка в Третьяковке максимально насыщена контекстом рассматриваемой эпохи. Он присутствует и в экспозиции — в виде очерков, цитат, комментариев, подлинных документов и фотографий. А особенно концентрированно — в мультимедийном спецпроекте, отражающем хронику Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ). Этот спецпроект, расположенный в изолированном пространстве по соседству с выставкой (куда, увы, не все посетители догадываются заглянуть), получился чрезвычайно удачным. Информативность сочетается в нем с интерактивностью; мультимедийные средства использованы изобретательно и с толком, а не просто для того, чтобы что-нибудь мерцало и двигалось.

Развернутый здесь таймлайн сообщает, в частности, о том, что ТПХВ существовало до 1923 года. С одной стороны — анахронизм, с другой — почти эстафета: как раз в начале 1920-х нарком просвещения Анатолий Луначарский выступил с призывом: «В живописи — к передвижникам!» Как мы уже поняли, перекидывать мостик к соцреализму организаторы нынешней выставки совершенно не стремились, а вот в причинах и обстоятельствах неоспоримого угасания передвижнического движения решили все-таки разобраться. Причем последние два десятилетия деятельности ТПХВ в экспозиции вообще не рассмотрены (вероятно, к счастью для зрителей), и кризисные явления анализируются в основном на материале конца 1880-х — начала 1900-х годов. Об этом мы еще скажем ниже, а пока упомянем про другой исторический мостик — в современность.

«Пейзаж Саврасова „Грачи прилетели“ есть лучший», — писал Иван Крамской, характеризуя первую передвижную выставку, 1871 года. Неудивительно, что именно с этого произведения начинается и показ 2024 года. Правда, ближе ко входу расположились еще и другие «Грачи» — деревянные скульптуры, созданные московским художником Николаем Полисским совместно с мастерами «Никола-Ленивецких промыслов» (инсталляция представляет собой реплику из уже относительно давнего произведения ленд-арта; она датируется 2023 годом и сделана специально для Третьяковки). Нарочито «топорные», но архетипически узнаваемые птицы сгрудились на криволинейной белой поверхности. Так обозначен снег — ну или, может быть, это льдина, которую остаточным новейшим течением прибило к передвижническому берегу. На эпиграф ко всей выставке инсталляция не похожа, тем не менее вопрос о ее уместности не возникает. Такое уж у объектов Полисского свойство: людям добродушным и благожелательным они никогда не мешают. Иным — да, бывает.

Саврасов, конечно, эпохальный пейзажист, но ведь и Левитан тоже, и Поленов, и Куинджи, разве нет? Шишкин, в конце концов? Городские, деревенские и сугубо природные виды представлены в экспозиции обильно, так что сомневаться не приходится: жанр этот передвижникам не только не был чужд (такого, впрочем, никто бы и не подумал), но даже культивировался ими в числе главных. Хотя самым важным предметом изображения оставался все-таки человек — и не любой, не какой попало, а так или иначе олицетворяющий «правду жизни» (это был принципиальный лозунг). Золотая пора ТПХВ — время вдохновенного прояснения и утверждения «эстетических отношений искусства к действительности», прямо как в диссертации у Чернышевского.

На эту тему можно много всего сказать (собственно, и сказано в рамках выставки), но вопрос несколько в другом: что здесь раскрыто и преподнесено такого, чего нельзя было разглядеть и понять в постоянной экспозиции музея? Благодаря стараниям Павла Третьякова и последующим приобретениям, ГТГ обладает эталонной коллекцией передвижнического искусства: и его «базовой комплектацией», и «премиальным тюнингом». Демонстрировать эти фонды целиком затруднительно, да и вряд ли имело бы смысл, однако основные хиты всегда присутствовали в залах исторического здания в Лаврушинском переулке. Теперь хиты на время перекочевали в новый корпус (хотя перекочевали не все — здесь не замечены, например, ни «Боярыня Морозова» кисти Василия Сурикова, ни многострадальная картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», вроде бы уже отреставрированная; в каталоге выставки они фигурируют, впрочем). К хрестоматийным вещам добавлены менее известные, в том числе из других музеев. Так что тут одновременно и «массив», и селективный отбор — с учетом специально организованных разделов.

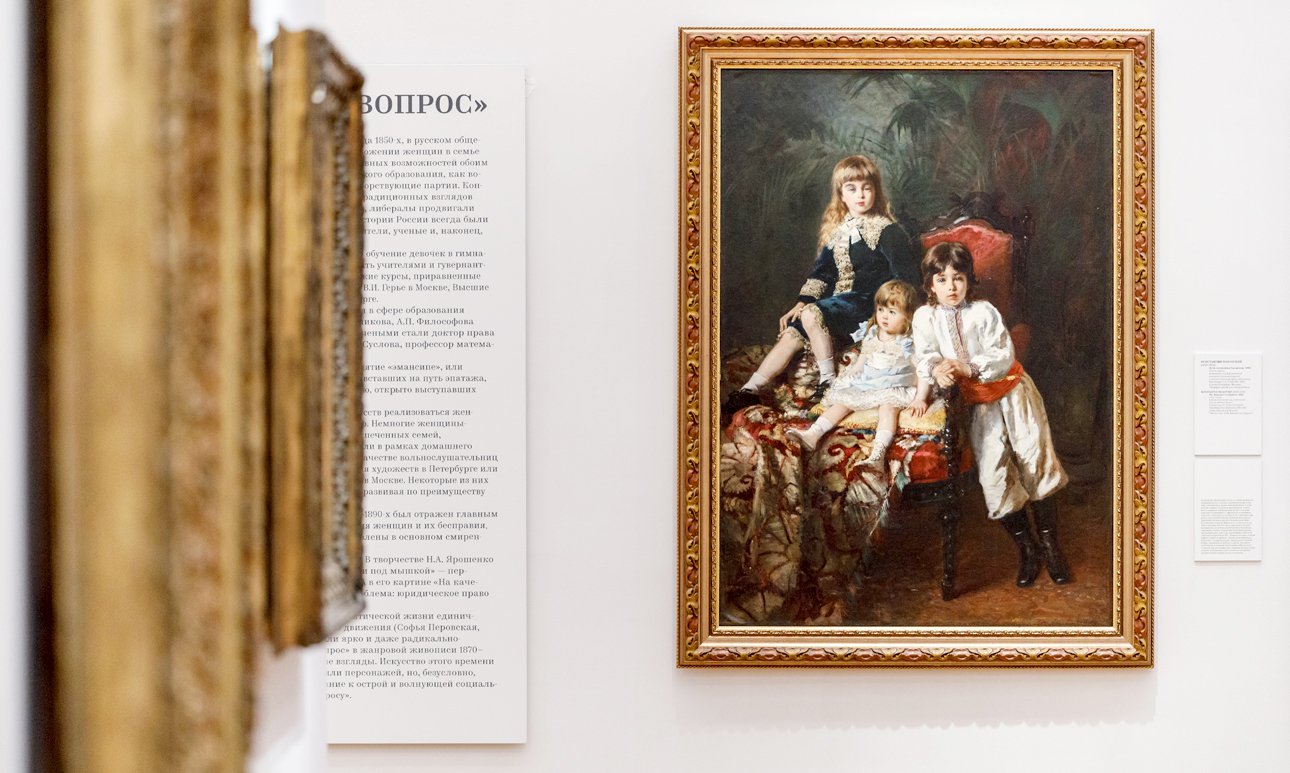

Они создают иную ситуацию, нежели в постоянной экспозиции, где произведения группировались преимущественно по авторам. Здесь же правят бал событийные контексты (например, предложен пунктирный дайджест упомянутой первой передвижной выставки), жанры или глубинные темы вроде той, что получила название «Между реальностью и метафизикой». Условные кураторские «полочки» — «Женский вопрос», «Мир детства», «Между портретом и жанром», тот же «Пейзаж» и прочие — позволяют располагать материал если и не предельно точно (сомнения иногда все же посещают, особенно в случае с пресловутой метафизикой), то как минимум удобно для восприятия, без тематического сумбура.

Это хороший просветительский проект, и если чего-то в нем недостает, то разве что тех работ, которые заставляли сетовать Константина Победоносцева, члена Государственного совета и обер-прокурора Святейшего синода: «Удивительное ныне художество — без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения». Следует добавить, что сам же Победоносцев и приложил усилия к тому, чтобы означенное художество перестало быть чересчур «удивительным». Дрейф передвижников от установок критического реализма к более безобидным сюжетам со временем становился почти неуклонным, тут не возразишь. И все же: как-то недобирает экспозиция в части «критики и обличения». Каталог выставки в этом смысле выглядит репрезентативнее.

В финале проекта, как уже говорилось, анализируется кризис передвижничества. Смена поколений происходила болезненно, хотя «дедовщина» была лишь одним из симптомов заката движения. Пожалуй, более существенную роль играло смещение эстетических акцентов. На выставке наглядно представлены те изменения, которые исподволь вели к импрессионистическим веяниям, к протомодерну и, страшно сказать, протоавангарду (раздел «Выход в ХХ век. Передвижники вне передвижничества»). У зрителя тут может возникнуть закономерный вопрос: все это родилось внутри ТПХВ или же привносилось извне, причем как явления для него не только чужеродные, но и разрушительные? Напрашивается ответ: скорее, второе. Однако концовка экспозиции устроена так, что вроде бы и первое тоже справедливо. Коровин, Серов, Куинджи, братья Васнецовы, Нестеров — они ведь товариществу не посторонние, а значит, их эксперименты можно принять за развитие прежних идей ТПХВ. Ну хорошо, пусть радикальное развитие, ведущее к полному разрыву со старым, но вызрело-то это новое все равно в недрах товарищества, то есть пойдет ему в итоговый зачет… Словом, финал, с одной стороны, эклектично затейливый, а с другой — чем еще завершить честный обзор, если не распадом передвижнических «канонов»?

Большой плюс проекта «Передвижники» состоит в том, что вместо набора «вечных шедевров» здесь преподнесено искусство, принадлежащее своему времени. Что из этого искусства поддается сегодня зрительской актуализации, а что нет, мы на самом деле не знаем. Захотят ли его брать за ориентир художники наших дней — тоже неизвестно. «Правда жизни» должна бы их интересовать, но у каждой эпохи она все-таки собственная… Так что предсказуемо лишь то, что следующая возможность увидеть и оценить этот феномен в подобной полноте представится наверняка не скоро.

Государственная Третьяковская галерея, Корпус на Кадашёвской набережной

«Передвижники»

До 6 апреля