Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В Государственном музее архитектуры им. А.В.Щусева открывается выставка, посвященная одному из самых прославленных и изобретательных русских архитекторов ХХ века — Константину Мельникову. Монографический проект, названный лаконично «Мельников/Melnikoff», призван оттенить разные, подчас взаимоисключающие, грани его личной и творческой биографии. Константин Степанович был оригиналом и индивидуалистом — он не допускал и возможности хоть в чем-то равняться на коллег, заимствовать у них удачные находки и решения и работал хотя и в духе времени, но вне господствовавших течений, таких как конструктивизм и рационализм. Более того, он боялся походить даже сам на себя и потому избегал использования ранее найденных приемов, начиная каждый проект с чистого листа. Жизнь Мельникова, как и его архитектура, соткана из контрастов и также требует разных ракурсов наблюдения и восприятия. Но в них и проявляет себя цельная и гармоничная фигура мастера архитектурного авангарда.

Константин Мельников родился в «Соломенной сторожке», бараке для сторожей, охранявших угодья Петровской земледельческой и лесной академии. Он происходил из рабоче-крестьянской семьи и в детстве помогал отцу вести молочное хозяйство: выгонял коров с восходом солнца, разносил молоко. Вместе с тем ранние интересы и забавы выдавали в нем будущего архитектурного гения. Так он, к примеру, рассказывал о строительстве горки зимой: «Лепил ее как скульптуру, как архитектурное сооружение со строго отвесными стенами, тщательно выхаживал прямые углы и скат сложной вогнутой кривой. Лесенка, тоже из снега, с выточенными ступеньками, чтобы забежать быстрее на гору, вилась вдоль ската».

Случай свел мальчика с известным инженером Владимиром Чаплиным. В его семье Мельников выучился хорошим манерам и успешно подготовился к вступительным экзаменам в Училище живописи, ваяния и зодчества. Окончив его в 1917 году, уже в 1925-м он стал триумфатором Международной выставки декоративных искусств в Париже, где выстроил новаторский павильон СССР. Поднимаясь по лестнице, разрезавшей здание по диагонали, посетители павильона оказывались под красными щитами, и дневной свет, свободно проникавший внутрь конструкции, рефлексом окрашивал в красный их самих. Затем Мельников произвел сенсацию на международном конкурсе по созданию памятника-маяка Христофору Колумбу. Его проект получил большее внимание, чем остальные, однако показался жюри слишком радикальным для присуждения ему премии.

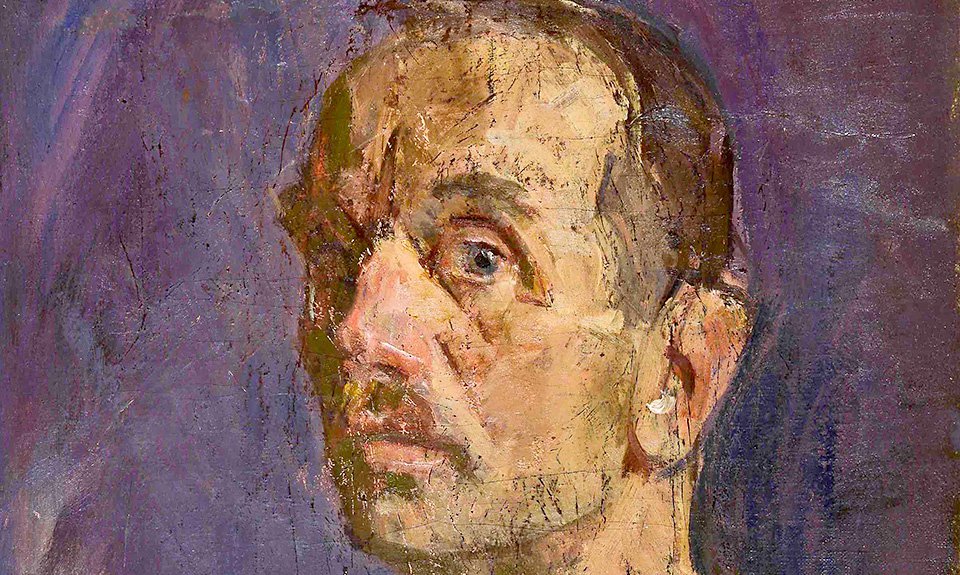

Мельников играючи разрушал архитектурные стереотипы. Ему удавалось легко совладать с формами, которые, по мнению его коллег, были противопоказаны архитектуре. В проектах мастера мы находим перевернутую полусферу, перевернутый полуконус, горизонтально лежащий цилиндр и тому подобное. В эпоху конструктивистского господства строгих горизонталей и вертикалей он вовсю использовал диагонали и наклонные формы. А некоторые его проекты и вовсе намного опережали инженерные возможности своего времени. Наряду с этим Мельников с недоверием относился к современным строительным материалам. Бетону и синтетическим плитам — гераклиту, соломиту — он предпочитал дерево и кирпич. В своей живописи, будь то портреты, натюрморты или исторические сцены, он тоже предстает традиционным художником, что так не вяжется с его радикализмом в архитектуре. Ученик Константина Коровина, он любил импрессионистов и Поля Сезанна, а вот Василия Кандинского не признавал, считая его слишком рассудочным (Казимира Малевича и Владимира Татлина при этом ценил высоко). Еще один штрих к портрету Мельникова-традиционалиста — преданность семье: он предпочитал проводить время дома, с женой и детьми.

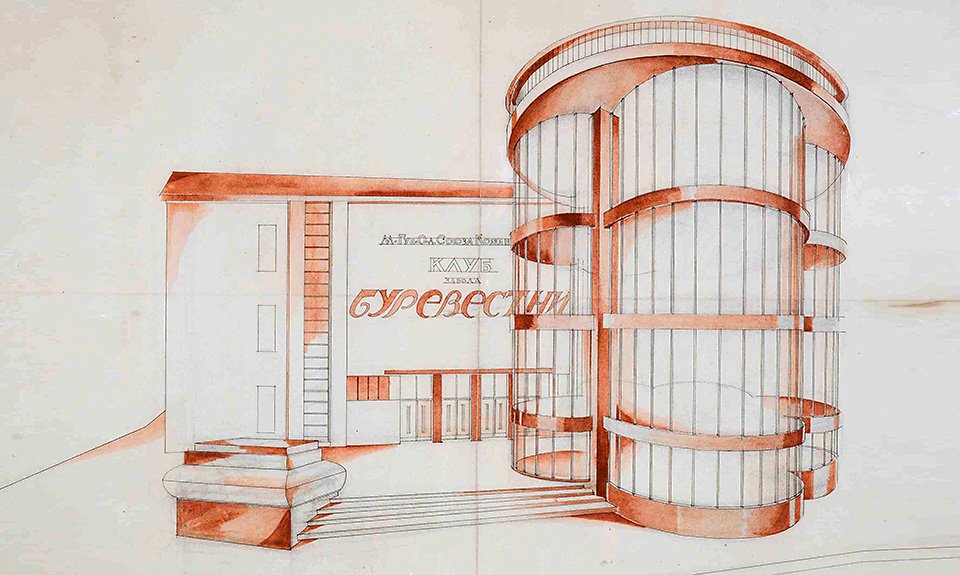

Мельников был настоящим визионером и утопистом. Его волновала идея «живой», то есть движущейся архитектуры. Таков был проект пятиэтажного сооружения для московского отделения газеты «Ленинградская правда» (1924): этажи, по замыслу мастера, должны были вращаться в любом направлении вокруг статичной сердцевины. «Живые стены», то есть спусковые затворы, позволяющие дробить большое помещение на меньшие, предполагались и в знаменитом здании «Рупора на Стромынке», или Клуба им. И.В.Русакова (1927–1929). Кинетическим, как мы бы назвали его сегодня, задумывался и памятник Колумбу. Удивителен и проект Наркомтяжпрома (1934) для Красной площади в Москве: помимо 41 надземного этажа, архитектор задумал 16 подземных, заглубленных в открытый котлован. Ему хотелось, чтобы наблюдателю при приближении к зданию казалось, будто оно растет одновременно и вверх, и вниз. Критики часто вменяли Мельникову в вину именно фантастичность и невыполнимость его идей. Парадокс в том, что он при этом оказался самым плодовитым зодчим эпохи авангарда. В то время как его современникам: братьям Весниным, Николаю Ладовскому, Ивану Леонидову, Моисею Гинзбургу и другим — удалось воплотить лишь единицы проектов, авторитет Мельникова, по собственным его словам, «вырос в монопольный захват», и он построил полтора десятка зданий, среди которых несколько рабочих клубов, гаражей, Ново-Сухаревский рынок.

Практическая деятельность Мельникова была спрессована примерно в одно десятилетие. В 1923 году молодой архитектор громко заявил о себе новаторски смелым павильоном «Махорка» на I Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве, а 1936-м датируется последняя его постройка — гараж Госплана. В конце 1920-х Мельников добивается невероятного — возможности построить собственный дом-мастерскую, состоящий из двух врезанных друг в друга цилиндров, причем в центре Москвы — в Кривоарбатском переулке. И все это — на фоне государственных экспериментов с новыми типами массового жилья, такими как дома-коммуны и жилкомбинаты. Впрочем, дом рассматривался как опытно-показательное сооружение — и Мельников действительно частично реализовал в нем один из отвергнутых ранее проектов. «Архитектура растерзанной идеи вернулась ко мне в дуэте нашего дома», — вспоминал он позднее. Но век архитектурного авангарда был недолог, и в 1930-х годах все чаще начинала звучать резкая критика в адрес архитектора. «Какофония в архитектуре», «Лестница, ведущая в никуда», «Архитектура вверх ногами» — такими заголовками пестрели разгромные тексты в газетах. Мельникова в сущности отлучили от профессии. В конце Великой Отечественной войны он зарабатывал на жизнь, складывая печки, а затем преподавал. И столь даровитый и знающий себе цену («Вы думаете, что я считаю себя гениальным? Нет, я архитектор — и это то же самое»), вынужден был браться, например, за проектирование интерьеров универмага в Саратове или декоративное оформление мясокомбината.

Известно, что Мельников был верующим человеком. В столовой своего дома на самом видном месте он поставил киот с иконами — и это в годы агрессивных антирелигиозных кампаний со стороны государства. Более того, в гостиной на втором этаже, помимо огромного, от пола до потолка, окна, архитектор оставил еще одно, единственное во всем доме восьмиугольное оконце, и только для того, чтобы смотреть сквозь него на церковь Николая Чудотворца в Плотниках. В начале 1930-х храм и колокольня были снесены (сейчас на их месте возвышается дом № 45/24 по ул. Арбат), и Мельников окошко закрыл. В свете сказанного по-особенному воспринимается тот факт, что прежде, в 1924 году, он выступил автором первого саркофага для Ленина. Забальзамированный и помещенный на всеобщее обозрение, вождь пролетариата олицетворял собой торжество материализма. По авторскому описанию, стеклянный колпак представлял собой «кристалл с лучистой игрою внутренней световой среды, намекавший на сказку о спящей царевне». У саркофага был недостаток: в стекле отражались посетители, поэтому в 1945 году он был заменен новым, созданным под руководством Алексея Щусева и Бориса Яковлева.

Первые проекты гаражей Мельников создает для Парижа: один — кубической формы, второй же предполагалось разместить прямо над мостами через Сену. Но дебютом архитектора в этом типе сооружений выступает Бахметьевский гараж в Москве. Мельников явился к подрядчикам с проектом, когда конкурс уже был завершен. «Это был не каприз и не самодурство, — писал он, — а дерзновенная воля Красоты приостановить трату миллионов на уродов». Он предложил так называемую прямоточную систему, позволяющую автобусам парковаться и выезжать из гаража без использования заднего хода. После проведения эксперимента, который доказал удобство системы, реализацию проекта передали ему. Потом были и другие гаражи, но, помимо утилитарных проектов, Мельникова интересовало и что-то более необычное, например рационализация отдыха и сна. Когда в 1930 году власти запланировали строительство под Москвой «Зеленого города», Мельников выступил, пожалуй, с наиболее странным проектом. Его «СОНная СОНата» предполагала строительство пяти общественных палат-спален, в которых на отдыхающих оказывались разные виды воздействия для улучшения засыпания — через приятные ароматы (леса, луга, сена) и звуки (шум листвы, грозы, прибоя), температуру, влажность, качание и так далее. Этой идее, как, впрочем, и всему «Зеленому городу», не суждено было воплотиться, однако Мельников организовал настоящий храм сна у себя дома: через 12 шестиугольных окон в спальню проникал мягкий рассеянный свет, светильников не имелось, а стены были покрыты медно-золотистой штукатуркой; входить в помещение разрешалось только в спальной одежде, оставляя все дела и заботы за дверью.

По словам Елизаветы Лихачевой, директора музея и сокуратора выставки, «для музея это первое полноценное научное исследование жизни и творчества одного из величайших русских архитекторов». Приуроченная к 130-летию Константина Мельникова (1890–1974), выставка была отложена на два года из-за пандемии. Каждый зал раскрывает ту или иную идею либо сторону личности знаменитого мастера авангарда, в том числе малоизвестные страницы его биографии.

Сокураторами проекта выступают Анна Кистанова и Павел Кузнецов, главный хранитель и директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых (Дом Мельникова). На выставке будут впервые представлены более 200 экспонатов: графика — архитектурная и художественная (ученические работы, портреты), архивные документы, живопись, личные вещи Константина Степановича и фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Архитектура выставки, которая займет все десять залов анфилады музея, разработана бюро Planet 9 (основатель — Агния Стерлигова) и обращается к образам Константина Мельникова.

Государственный музей архитектуры имени А.В.Щусева

«Мельников/Melnikoff»

До 12 февраля 2023