Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Что подтолкнуло к тому, чтобы отделиться от Британской высшей школы дизайна в самостоятельную школу?

Бакалавриат по современному искусству в Британке открылся еще в 2009 году, но в профессиональном сообществе ее всегда воспринимали как школу дизайна и не вполне понимали, почему там учат искусству. А нам хотелось, чтобы наших студентов и выпускников ассоциировали все-таки с профильной школой. Кроме того, вокруг Британки возник ряд других учебных заведений, таких как архитектурная школа МАРШ, Московская школа кино и так далее, которые сперва образовали консорциум, а затем объединились в университет — Universal University, став фактически, с точки зрения административного устройства, его факультетами. И тогда руководство университета поддержало мою инициативу по выведению бакалаврской и ДПО программ Британки по современному искусству в отдельную школу-факультет. Это западная модель. Там известные, с солидной репутацией школы, которые учат искусству, тоже в какой-то момент стали входить в состав больших университетов. Я, например, учился в Лондоне в Slade School of Fine Art. Это одна из старейших в Великобритании школ, где учат искусству, и в какой-то момент она вошла в состав University College London и по факту тоже стала факультетом.

Какие результаты достигнуты за два года функционирования MSCA?

Когда мы открывали школу, у нас была всего одна программа дополнительного профессионального образования по современному искусству, которую я курирую, а сейчас их пять: добавились программы по новым медиа, практикам кураторства, международным стратегиям в арт-бизнесе и новая программа по современной живописи. Также мы развили линейку краткосрочных курсов-интенсивов по разным компетенциям с замечательными экспертами, все из которых являются активными участниками арт-среды. За эти два года мы сделали несколько музейных выставок-коллабораций, посотрудничали с «Выставочными залами Москвы», подготовили большую дипломную выставку в Цехе белого в рамках «Винзавод.Open». Мы провели два аукциона с работами наших студентов и выпускников. А в октябре 2020 года открыли на «Винзаводе» свое выставочное пространство — U Contemporary.

Не каждый творческий институт может похвастаться собственной выставочной площадкой.

У студентов должна быть возможность показывать свои проекты не только в безопасной учебной атмосфере институции. Важно, чтобы они могли выходить вовне и соотносить себя с реально функционирующим арт-миром. Площадка важна и для поддержания связи с выпускниками. Например, в сентябре прошлого года мы сделали там проект «Воссоединение», где собрали работы нескольких выпускников, чтобы показать, чем они занимаются после окончания обучения.

Какая у MSCA образовательная модель?

Наша образовательная модель построена в первую очередь на диалоге и на предложении максимального количества возможностей в той или иной области. У нас многое строится на проектной работе, и тот факт, что мы — часть большого университета, является серьезным преимуществом. Мы поощряем любые коллаборации между школами. Если надо что-то снять, мы соединяем художников с операторами из Школы кино. Аудиальные работы наши студенты делали вместе со студентами Школы музыки; к реализации архитектурных решений мы привлекаем студентов и выпускников школы МАРШ. В рамках университета мы все являемся единым целым и делим общие ресурсы, которые доступны студентам школ под любые задачи.

Судя по сайту MSCA, ресурсы и инфраструктура у вас действительно впечатляющие.

У нас лучшая в Москве лаборатория аналоговой фотопечати: два больших «даркрума», огромная мастерская по макетированию и прототипированию, лазерный станок, 3D-принтер и ЧПУ, любые виды электроинстументов… Есть керамическая, скульптурная, швейная, ювелирная мастерские, а также печатная мастерская с возможностью делать шелкографии, линогравюры и работы в технике сухой иглы. Большая фотостудия с пятью боксами, фотографами, фонами и светом, VR-лаборатория c пятью комплектами шлемов, свой кинозал на 80 мест, съемочный павильон, где можно снять полноценное кино. Бесплатный прокат оборудования для студентов: фотоаппараты, видеокамеры, планшеты, ноутбуки… Такой расширенный спектр возможностей очень важен для современного художника, а тем более когда он понимает, что все это ему доступно прямо внутри учебного процесса: не надо ничего дополнительно искать, куда-то ехать, отдавать на аутсорсинг. Причем, в отличие от классических вузов, где ресурсы прикреплены к конкретному факультету, у нас студенты имеют доступ ко всем ресурсам и мастерским. Даже те, кто приходит учиться кураторству и арт-менеджменту, что, в общем-то, не предполагает необходимости в этих ресурсах, имеют доступ к мастерским и могут попробовать реализовать себя творчески или обратиться туда с нестандартной задачей.

В чем ключевое отличие MSCA от других московских институтов современного искусства типа той же «Базы» или ИПСИ?

У нас очень сбалансированная образовательная модель без уклона в сторону философии или, скажем, левой идеологии. Собственно, я сам в 2009 году, после восьми лет обучения в Лондоне, вернувшись в Москву, поступил в ИПСИ, и там совсем другой подход — лекционный, очень много теоретической части. У нас это, безусловно, тоже есть, но мы стараемся перекладывать теорию непосредственно на проектную практическую работу. Кроме того, мы стремимся дать образование, которое отвечает не только нашей локальной арт-сцене со всей ее спецификой, но и глобальной, учитывая современные реалии.

Как вы подчеркнули ранее, у вас существенно расширился перечень образовательных программ: можно узнать и про NFT, и про то, как стать арт-дилером, и многое другое. На что вы ориентируетесь, вводя новые программы?

Мы ориентированы на то, с какими запросами к нам приходят студенты и абитуриенты. У нас есть отдел академического качества, который примерно раз в полгода проводит исследование — опрашивает и тех, кто у нас учился, и тех, кто учится, и тех, кто интересовался обучением, но по той или иной причине не пошел. Потом мы анализируем информацию и смотрим, по каким направлениям есть интерес и запрос, а дальше уже думаем, как этот запрос можно переформулировать в образовательное решение. Общаясь с коллегами из арт-среды, я постоянно слышу, что не хватает таких-то специалистов. Скажем, в галереях не хватает подготовленных менеджеров, чтобы вести каждодневную галерейную деятельность, на больших фестивалях и биеннале не хватает проджект-менеджеров. В соответствии с этими запросами мы также развиваем те или иные направления.

Школа готовит специалистов международного класса, готовых работать не только на локальной, но и на мировой арт-сцене. При этом первые годы ее функционирования выпали на довольно трудное для поддержания международных отношений время, начиная с пандемии и заканчивая последними событиями. Как все это влияет на учебный процесс и ваши планы?

Это невероятная школа жизни, через которую мы все вынуждены пройти. В целом, несмотря на все обстоятельства, нам удается реализовывать практически все задачи, которые мы поставили. Конечно, не случись этих событий, мы бы обязательно поехали со студентами в Кассель на новую Documenta и в Венецию на биеннале. Причем нам одобрили заявку на участие в Biennale Sessions (это специальная секция для образовательных институций, предполагающая особые условия посещения и взаимодействия с организаторами, а также выделение пространства для реализации и защиты проекта), и, конечно, обидно, что мы, как школа, не сможем туда поехать. Тем не менее в сентябре мы все равно планируем поездку на Стамбульскую биеннале, которая тоже очень хороша.

А как сейчас выстраиваются отношения с вашими зарубежными партнерами и коллегами?

На личном и профессиональном уровне они нас поддерживают и готовы продолжать сотрудничество. К примеру, на одной из программ — «Международные стратегии в арт-бизнесе» — у нас есть блок, который называется «Международные стратегии коллекционирования и дилерства современного искусства». Там преподают замечательные эксперты из Christie’s Education. Приятно, что, несмотря на текущие события, они не отказались от наших договоренностей и в будущем учебном году планируют продолжать преподавать.

Как в нынешних условиях следует действовать представителям арт-среды, многие из которых, конечно, находятся в растерянности?

На мой взгляд, сейчас нельзя закрываться и замолкать, но вместе с тем требуется невероятная деликатность, чтобы не создавать дополнительных ограничений, а, напротив, создавать в сложных условиях новые возможности. Крайне важно уходить от прямой конфронтации и конфликтного подхода в сторону более осмысленного и вдумчивого. Особая деликатность и осмысленность требуются от значимых функционеров, от тех, кто определяет вектор развития искусства. Путь формирования нашей арт-среды был очень непростым, и, чтобы строить что-то дальше, нельзя этот фундамент ломать. Должна быть некая коллективная ответственность, чтобы сохранить то, что у нас есть, и не навредить.

А какой совет вы бы дали молодым художникам?

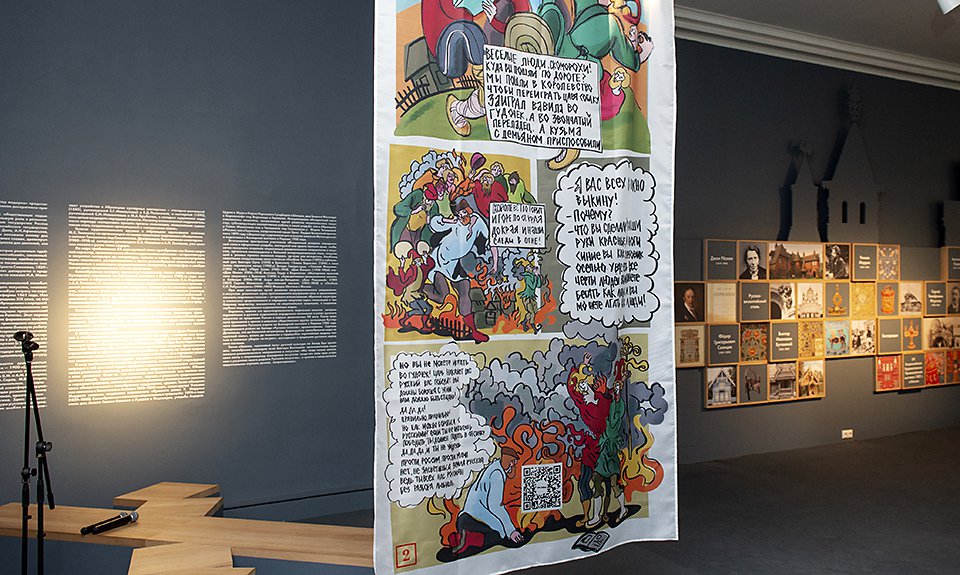

На начинающих художниках тоже лежит часть ответственности, и потому им важно не опускать руки, а, наоборот, воспрянуть и не бояться высказываться. Сейчас в Музее декоративно-прикладного искусства как раз идет дипломная выставка наших студентов, основанная на материалах Первой русской художественной выставки, которая состоялась в Берлине в 1922 году, после того как к власти в России пришли коммунисты. Там было более 500 работ 157 художников, начиная от передвижников и заканчивая конструктивистами. Для западного общества выставка была ошеломительной. Мы обратились к этому опыту во многом и затем, чтобы вселить в наших студентов надежду, смелость и даже дерзость и показать, что и в самой сложной ситуации искусство должно быть.

Есть ли сегодня какие-то шансы и перспективы у тех, кто стремился построить международную карьеру в сфере искусства?

Я думаю, шансы есть всегда. И конечно, существует вероятность того, что на Западе может возникнуть виток интереса к тем художникам, которые решат уехать и дальше функционировать в отрыве от того, что происходит здесь. Мы уже знаем подобный прецедент с теми художниками, которые покинули Советский Союз. Можно представить себе, что события будут развиваться по такой модели.

А какими вам видятся перспективы в области международных проектов?

На мой взгляд, много интересного происходит не только на Западе, но и на Востоке — в Азии, и в Африке. И с точки зрения восприятия художника из России позиции там более нейтральные. Поэтому можно расширить кругозор и сместить фокус. Но, на мой взгляд, нашим художникам всегда было, есть и будет что сказать, и если они будут подготовлены к диалогу и к профессиональным стандартам взаимодействия с международным арт-сообществом, то они, безусловно, будут приняты.

Остаются ли у вас, как у главы MSCA, время и силы на собственное искусство?

В силу моего желания развить школу, создать комьюнити и в целом помогать нашей арт-среде мне мало удается заниматься собственной практикой. Когда я почувствую, что отдал все, что мог, школе и что она не нуждается в моем гиперактивном участии, тогда я с радостью смогу вернуться более активно к собственному искусству.

Всероссийский музей декоративного искусства

Выставка «Преломление времени». Московская школа современного искусства (MSCA)

До 13 июля