Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

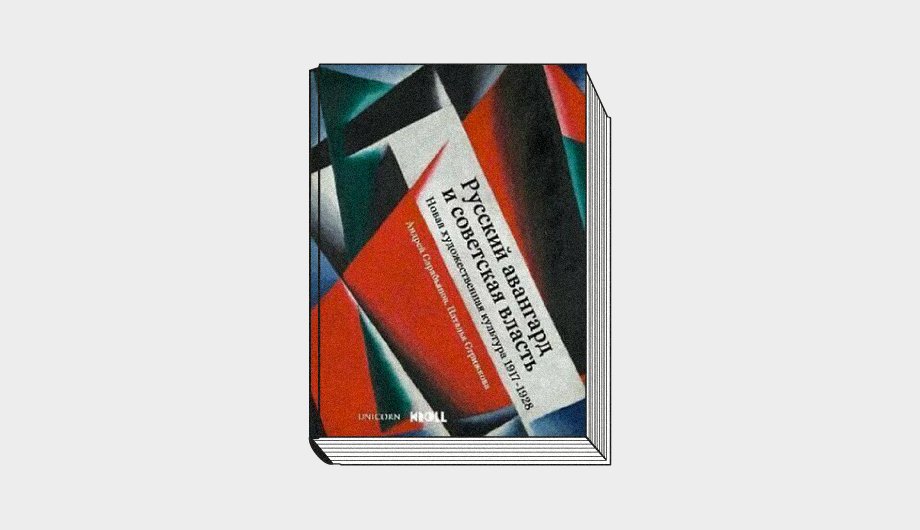

Лондонское издательство Unicorn в партнерстве с фондом Kroll Family Trust выпустило на двух языках, английском и русском, книгу Андрея Сарабьянова и Натальи Стрижковой «Русский авангард и советская власть. Новая художественная культура. 1917–1928». Произошло это в самом начале 2022 года. Не будем гадать, вышла бы она сейчас — по факту книга существует.

Ее название заранее дает понять, что речь здесь не о самом по себе левом искусстве, с оттенками творчества и яркими представителями, а о его взаимоотношениях с властью. Подразумевается, что читатель и так осведомлен, чем художник Казимир Малевич отличался от художника Александра Родченко. А вот их деятельность на различных официальных постах — это уже гораздо ближе к теме исследования. И не их одних. В первые годы после революции сотрудничество авангардистов с большевиками выглядело довольно массовым, что десятки лет спустя породило представление о том, будто альянс этот был поначалу безоблачным и естественным и лишь потом ветер переменился. Научный труд Сарабьянова и Стрижковой посвящен тому, чтобы подобный миф если не развеять, то хотя бы критически проанализировать.

Общая тогдашняя канва хорошо известна, но важны трактовки и нюансы.

Например, наркома просвещения Анатолия Луначарского принято считать главным покровителем авангардистов и инициатором их хождения во власть. Однако даже он вовсе не был поклонником их идей. «Левые мало могут дать идеологически революционное искусство, как немой сказать революционную речь» — такими словами нарком в 1922 году отозвался о проекте Башни III Интернационала, предложенном Владимиром Татлиным. А годом раньше Ленин призывал того же Луначарского подыскать «надежных антифутуристов». Подобных свидетельств набирается достаточно, чтобы утверждать: альянс с самого начала не был ни прочным, ни чистосердечным. «Последующий идейный и идеологический конфликт левых художников с властью и создаваемыми ею органами управления культурой, объединениями, учреждениями был предсказуем», — пишут авторы исследования.

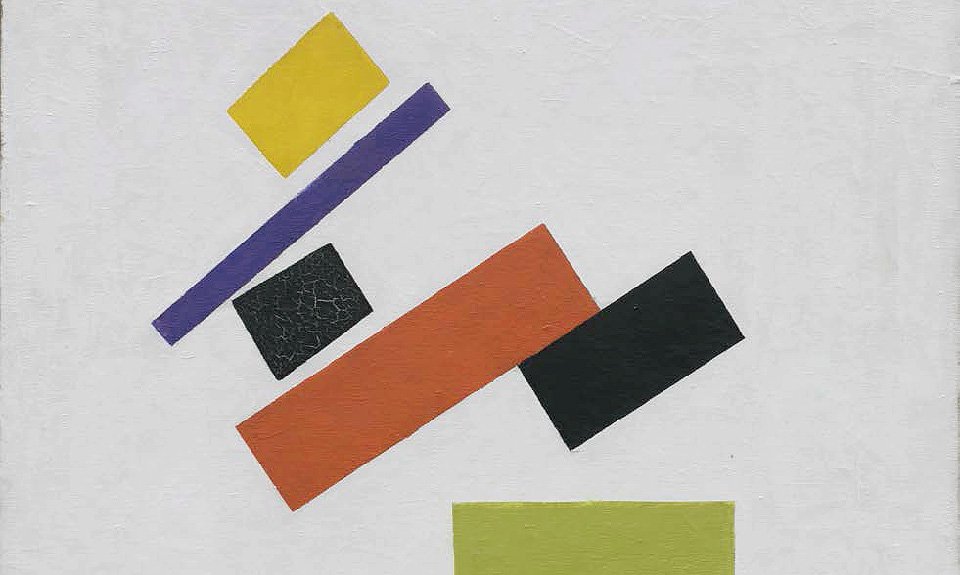

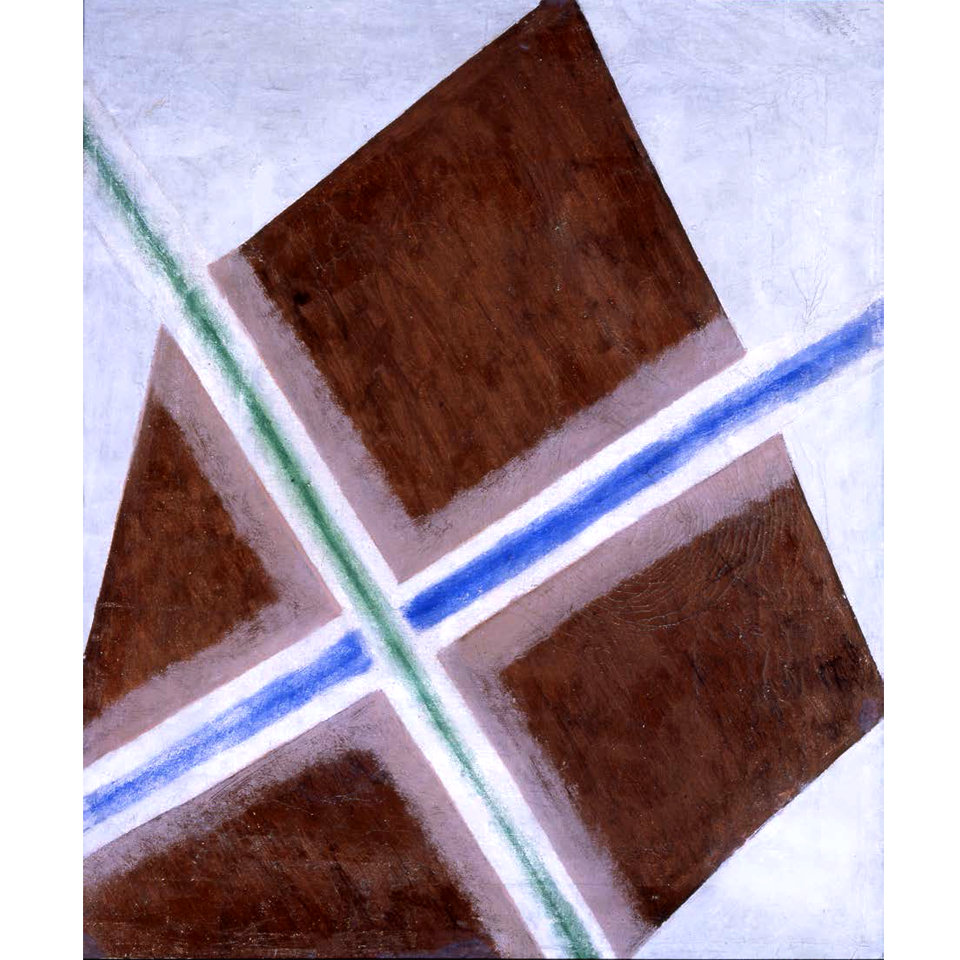

Оно основано на архивных документах, целый ряд которых никогда раньше не публиковался. С этим связано включение в книгу приложений: после каждой из четырех глав размещена подборка архивных материалов, представленных в фотокопиях или в современном наборе. А еще издание обильно иллюстрировано работами авангардных художников 1910–1920-х годов, что создает визуальную параллель повествованию, которое, как уже говорилось, большинство искусствоведческих оттенков оставляет за скобками.

В фокусе оказываются события, разворачивавшиеся преимущественно в Москве и Петрограде-Ленинграде: именно здесь решались судьбы нового искусства. Хотя названия провинциальных городов на страницах исследования возникают довольно часто, особенно в главе «Музейное бюро. Создание музеев художественной культуры в регионах». Надо сказать, что многие из тех музеев сами проявляли энтузиазм, не дожидаясь указаний из центра. Например, заведующий Нижегородским художественным музеем Лазарь Розенталь обращался в Москву с такой информацией: «Случайно хорошими образцами представлены художники Васнецов, Брюллов, Левитан, Кустодиев, Рябушкин, Рерих. Существенным же недостатком является отсутствие произведений современных живописцев, принимая во внимание интерес к ним широких масс и особенно учащихся художественных мастерских». Москва на подобные запросы охотно откликалась — до поры до времени.

Распространение левого искусства по регионам было тесно связано с формированием в столице Музея живописной культуры, которому посвящена отдельная глава. Парадоксальным образом огромные амбиции, изначально присущие этому заведению, сочетались с откровенной нищетой, что тоже несколько противоречит мнению о «всемерной поддержке» большевиками авангардных проектов. Директор МЖК Александр Родченко так описывал обстановку в музее: «Отопление — голландское, больше половины отопить нельзя, электричество испорчено совершенно, канализация не действует, водопровод не действует, уборная не действует и нет чашки — разбита».

Но материальная необеспеченность — лишь полбеды, даже меньше. Гораздо более страшной оказалась идейная критика, перераставшая в травлю. Эта линия в исследовании выглядит сквозной: всевозможные «наезды» на апологетов авангардной культуры и возглавляемые ими учреждения сопровождают повествование от первой страницы до последней.

Любопытно, что исследование хронологически завершается не 1932 годом, моментом провозглашения доктрины социалистического реализма, как в большинстве других обзорных трудов, а 1928-м. По-своему это оправданно. К тому времени все важнейшие институции, порожденные левыми художниками, уже были разгромлены или реорганизованы до неузнаваемости. Оставался, правда, ВХУТЕИН — его очередь настала в 1930-м. В целом же можно говорить о том, что к концу 1920-х роман авангардистов с большевиками завершился полным разводом. «Наступил переход к новому этапу культурной революции, — констатируют авторы книги. — И возглавил этот этап уже новый орган — Главискусство». Идейный департамент был учрежден 17 сентября 1928 года, что вполне годится для рубежной исторической вехи.