Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Теоретик и пропагандист авангарда Николай Пунин однажды заметил полушутя, что Владимир Татлин (1885–1953) и Казимир Малевич (1879–1935) поделили между собой землю и небо. Имелось в виду, что Малевичу досталась в пользование сфера идеального, а Татлину — сугубо материального. Такая сравнительно-образная характеристика двух лидеров «левого искусства» была небезосновательна, и все же это лишь метафора — не стоит ее понимать буквально.

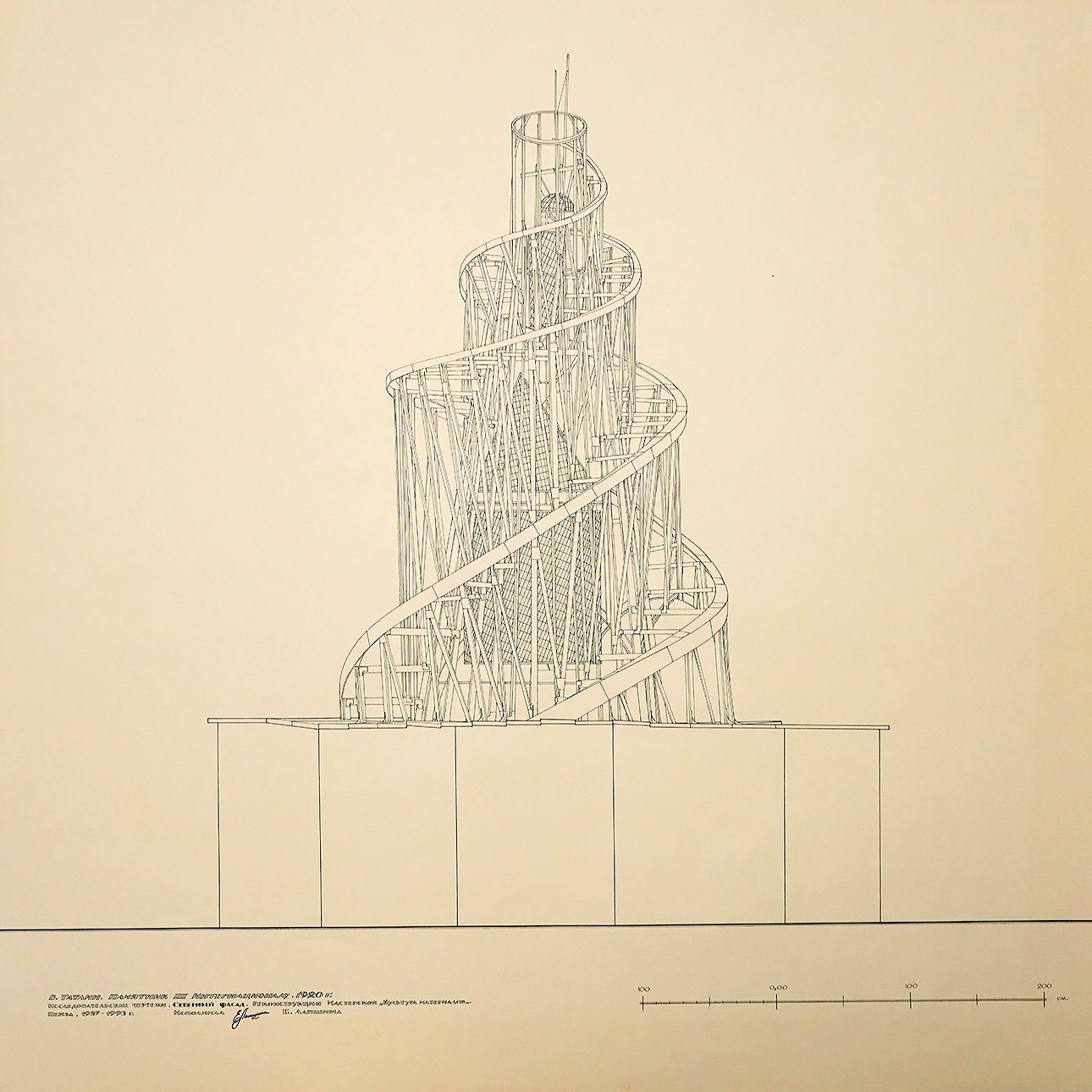

В какой-то мере она стала следствием конкуренции, а со временем и вражды между Малевичем и Татлиным. Они не упускали случая принизить творческие заслуги друг друга. Первый преподносился окружающим в качестве бесцельного фантазера, а второй — амбициозного ремесленника. На деле, разумеется, обстояло не совсем так. И Татлин отнюдь не был чужд горних высей, причем даже и в прямом смысле. «Памятник III Коммунистическому интернационалу» должен был вознестись до самых небес, на высоту 400 м. Ну а сооружение махолета под именем «Летатлин» и вовсе мотивировалось мечтой об индивидуальном полете, пусть тоже несбывшейся.

Новаторские идеи Татлина базировались, впрочем, на земной реальности и требовали непременного воплощения в материале, эскизов и теоретических рассуждений было недостаточно. Говоря о результатах той или иной своей работы, он оперировал понятием «вещь». Увы, судьба большинства из этих «вещей» оказалась не самой счастливой. Некоторые проекты не реализовались совсем, другие были вынужденно урезаны или видоизменены. Многое из созданного его руками со временем было утрачено. Подготовить более или менее полноценную ретроспективу творчества Татлина сегодня невозможно без реконструкций.

И все же на выставке в Центре «Зотов», приуроченной к 140-летию художника, собрано множество подлинников, в том числе важных экспонатов из Государственного архива литературы и искусства, Русского музея, Театрального музея им. А.А.Бахрушина, Третьяковской галереи. Это главные держатели наследия Татлина. По словам Полины Стрельцовой, куратора выставочного направления Центра «Зотов» и сокуратора нынешнего проекта, отсутствие среди участников хотя бы одной из названных институций могло бы стать роковым обстоятельством для ретроспективы. Но все они, по счастью, оказались готовы к партнерству. А еще, конечно, критически важен был подлинный «Летатлин», хранящийся в Центральном музее Военно-воздушных сил РФ в подмосковном Монине. И на выставке он представлен.

Что касается упомянутых реконструкций, то их здесь 19. Первая и главная — Башня, визуальный символ русского авангарда, узнаваемый во всем мире. То есть теперь-то узнаваемый, а было время, когда о «Памятнике III Интернационалу» можно было составить лишь приблизительное представление по фотографиям 1920-х годов. Татлин с бригадой помощников построил два варианта модели этого кинетического сооружения, но оба в итоге исчезли — причем исчезли из музейных запасников. Рабочих эскизов почти не осталось, а чертежей не было изначально: художник взращивал свою Башню интуитивно. Попытки воспроизвести ее заново — через много лет после смерти автора — предпринимались не раз. Одна из наиболее убедительных версий — та, что была сделана в начале 1990-х Дмитрием Димаковым и Еленой Лапшиной, исследователями-энтузиастами из Пензы (где Татлин, к слову, получил в свое время художественное образование). На основе той двухметровой модели была сооружена впоследствии Башня покрупнее, она стоит сейчас в фойе Третьяковки на Крымском Валу. А исходник 1993 года приобретен Центром «Зотов» — его и показывают на выставке.

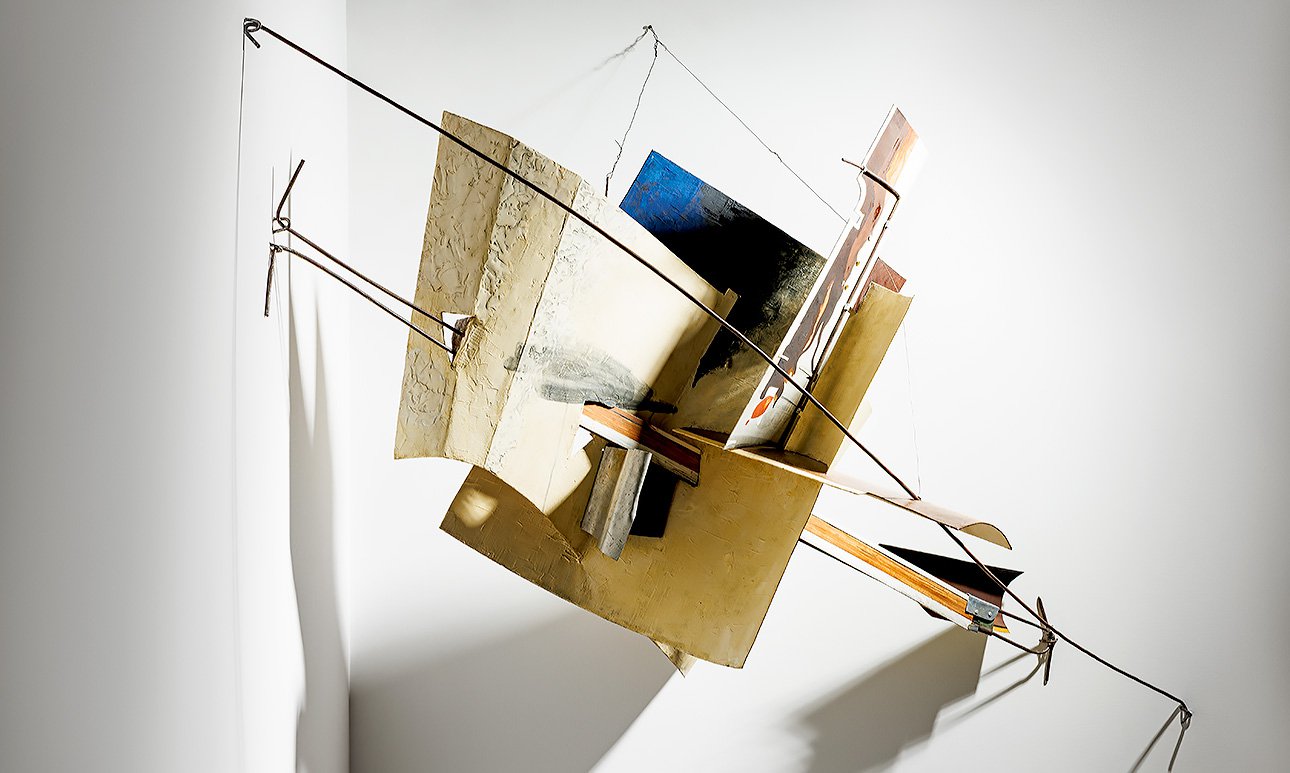

Тем же Димаковым реконструированы и два татлинских контррельефа, причем один из них — «Живописный рельеф» («Бутылка») — был закончен совсем недавно, специально к выставке. Другие примечательные реконструкции относятся к сфере дизайна: им Татлин тоже всерьез занимался. По его чертежам (и по заказу «Зотова») изготовили сервиз начала 1920-х, а также консольный стул 1927 года. Важно уточнить, что этот стул специалисты из мастерской «Луб» сумели сделать именно таким, как задумывалось изначально, — из гнутого бука. Проект предполагал дерево, поскольку металла в стране не хватало.

Когда-то другой авангардист, Эль Лисицкий, признавался в том, что, придумывая в начале 1920-х годов свои варианты архитектуры будущего, он частенько забывал про законы гравитации и, когда вдруг обнаруживал это, утешал себя мыслью: ну ничего, главное — уникальное решение, а с гравитацией потом ученые как-нибудь разберутся… Подобное отношение к делу Владимиру Татлину было чуждо: помнил он не только о гравитации, но и о функциональности своих творений. Недаром же в качестве лозунга для петроградского Объединения новых течений в искусстве он предложил свой знаменитый афоризм: «Ни к новому, ни к старому, а к нужному». Но вот парадокс: его проекты все равно многими воспринимались как утопические.

И даже некоторые последователи находили татлинские идеи слишком уж оторванными от практических задач строительства социализма. Таких своих якобы сторонников он называл «конструктивистами в кавычках» и публично от них дистанцировался. Например, в 1923 году прочитал доклад, озаглавленный им «Материальная культура (долой татлинизм)». И в том же году, кстати, осуществил собственную театральную постановку по сверхповести «Зангези» Велимира Хлебникова. Художник не только придумал и построил удивительные декорации (подчеркнуто неконструктивистские), но и сам исполнил главную роль — проповедника Зангези, возвещающего странные истины недоумевающим слушателям. Образ недопонятого пророка явно был дорог Татлину.

Хотя бывали у него и другие ипостаси, конечно. «Его творчество окутано завесой тайны и разного рода мифами, что мы используем в концепции выставки: здесь многое связано с „придуманной“ биографией Татлина, — рассказала нашему изданию Полина Стрельцова. — Есть его искусство, а есть образ художника, который создавался в том числе им самим. И в каждом разделе появляется некий новый его образ».

Экспозиционных разделов получилось семь: «Плаватель», «Певец», «Управник», «Вестник», «Учитель», «Летатель» и «Делатель». Это была идея архитектора выставки Юрия Аввакумова — в данном случае не архитектурная, а лингвистическая. «Я предложил в названиях разделов не использовать заимствованные слова иностранного происхождения, как предполагалось сначала („матрос“ или „комиссар“), а взять преимущественно славянские слова, как было принято у „будетлян“. Вместо „комиссара“, например, использовано слово „управник“. В русском языке его нет, зато оно есть в сербском и болгарском», — объясняет он.

А для характеристики собственно архитектурного решения выставки Аввакумов приводит такое сравнение: «В детстве мы лист бумаги надрезали к центру, потом сворачивали, получалась такая вертушка, с которой бегали — ветер ловили. Нечто подобное взято за основу и здесь».

Принципиальной задачей «Конструкции мира» было представить Татлина как человека, сумевшего «расширить искусство до масштабов всего на свете», как говорит еще один куратор проекта, сотрудница Всероссийского музея декоративного искусства Наталья Стрижкова. Правда, последние два десятилетия жизни Владимира Евграфовича совсем не способствовали развитию его генеральной (и гениальной) линии. Тем не менее работы середины 1930-х — начала 1950-х организаторами выставки не отметены. Нужно лишь осознавать, что они создавались под гнетом обстоятельств, художником, безжалостно и намеренно отодвинутым на обочину. «Исторический материализм» не пожелал признавать родство с татлинской «культурой материалов».

Теперь значение этого художника не подлежит сомнению — только хорошо бы точнее осознать, в чем именно это значение заключается. Как не поняли когда-то Татлина дадаисты, окрестившие его деятельность «машинным искусством», так и в наши дни может возникнуть искушение приравнять его методы к алгоритмам работы искусственного интеллекта. Есть надежда, что выставка отчетливо даст понять: эти два подхода к творчеству, по сути, исключают друг друга.

Центр «Зотов»

«Татлин. Конструкция мира»

До 22 марта