Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Первым постояльцем сверхсовременной и помпезной гостиницы Моссовета, расположившейся в самом сердце столицы, стал, разумеется, пролетарий: 20 декабря 1935 года, в десять часов утра, в номер заселился мастер электросталеплавильного цеха комбината «Запорожсталь» И.С.Яцкевич. Хотя до завершения строительства было еще далеко: возвели лишь первую очередь гостиницы, тогда как запланировали три. Но и в неоконченном виде монументальная «Москва» с ее 322 однокомнатными, 33 двухкомнатными номерами и 24 люксами производила большое впечатление.

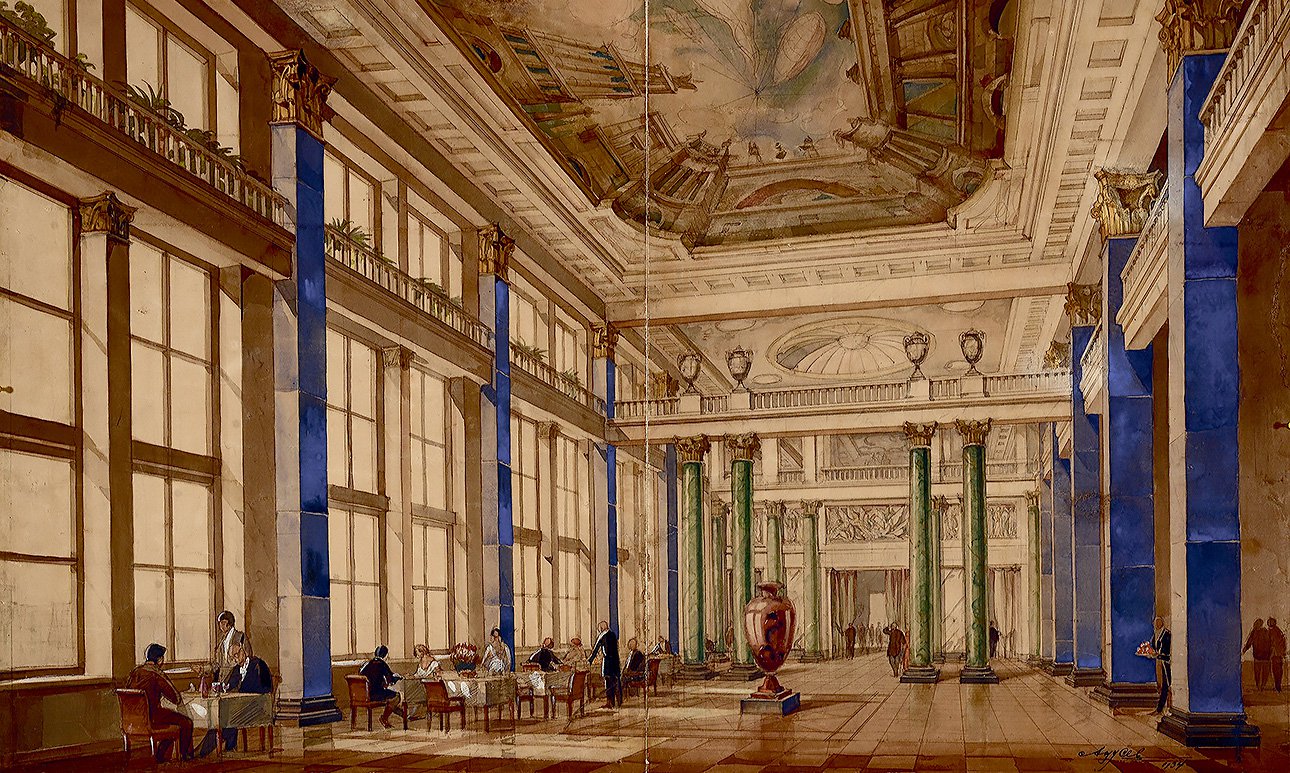

Газета «Вечерняя Москва» приводила слова прославленной актрисы Малого театра Александры Яблочкиной: «Здесь нет гостиничного стандарта. Здесь полно необычного вкуса и благородства стиля. И особенно радостно, что все это сделано, не прибегая ни к каким варягам». Действительно, архитектурным проектированием и возведением здания руководил знаменитый зодчий Алексей Щусев, автор Мавзолея Ленина. В оформлении гостиницы принимали участие известные художники Евгений Лансере и Илья Машков.

Однако в 1937 году здание оказалось причиной крупного скандала в Союзе советских архитекторов, когда соавторы проекта Освальд Стапран и Леонид Савельев в открытом письме обвинили Щусева в присвоении авторства.

Союз провел разбирательство, в результате Щусев был отстранен от руководства продолжающимся строительством, снят с должности главы мастерской № 2 Моссовета и угодил в опалу.

Вторая и третья очереди гостиницы стали тягостным долгостроем и были завершены лишь в 1976–1977 годах. А четверть века спустя здание снесли и выстроили вновь, но без пиетета к прежнему облику.

Через почти 90 лет после ввода «Москвы» в эксплуатацию гостиница стала объектом двух вдумчивых и серьезных исследовательских работ.

Сначала Петр Дружинин, историк и архивист, в монографии «Дело Щусева: 1937 год в истории советской архитектуры» ввел в научный оборот тексты опросов архитекторов, проводившихся комиссией, специально созданной для расследования того конфликта, а также письменные и устные заявления Щусева.

Дружинин более интересовался политическими сюжетами «дела Щусева», что вполне обоснованно: в годы массовых репрессий любой профессиональный конфликт тут же приобретал характер политического дела.

Автор же фундаментального исследования «Гостиница „Москва“: зеркало архитектурных перемен», дополненного несколькими сотнями иллюстраций, ученый секретарь Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В.Щусева Юлия Старостенко более сосредоточилась на архитектурных подробностях этой истории. Хотя она тоже рассматривает материалы «дела Щусева», но политические интриги не освещает (например, даже не упоминает о том, что архитектор оперативно нашел высокопоставленного покровителя — Лаврентия Берию, вполне возможно благодаря ему избежав репрессий).

Структурно монография Старостенко делится на четыре раздела: «Место», «Проект», «Авторы» и «Здание». Но названия разделов не вполне точно характеризуют их содержание. Дело в том, что исследовательница придерживалась хронологического принципа изложения материала. Поэтому, пожалуй, лишь первый раздел, посвященный тогдашнему состоянию Охотного ряда и Театральной площади, полностью соответствует заголовку.

В разделе «Проект» рассматриваются материалы конкурсов проектов, однако второй конкурс был закрытым, и до сих пор дискуссионным остается даже число представленных заявок, не говоря уже об авторах. Далее Юлия Старостенко подробно показывает генезис проекта гостиницы, менявшегося в ходе ее возведения, и разбирает конфликтные отношения между Щусевым с одной стороны и Савельевым и Стапраном — с другой. Более того, именно в этом разделе говорится об участии прочих архитекторов в разработке проекта гостиницы Моссовета; речь идет в первую очередь об Александре Куровском и Никифоре Тамонькине, многолетних сотрудниках мастерской Алексея Щусева. А страницы раздела «Авторы» отданы почти исключительно подробностям того самого конфликта 1937 года.

Последняя же часть книги посвящена не только оформлению и интерьерам «Москвы» (об этом немало страниц и в предыдущих разделах), но и достраиванию гостиницы. Вероятно, богатство и разнообразие использованного исследовательницей материала и привело к некоторой непоследовательности в структуре книги. Но именно источниковая база, умело проанализированная и преподнесенная в монографии, и является ее главным достоинством.