Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

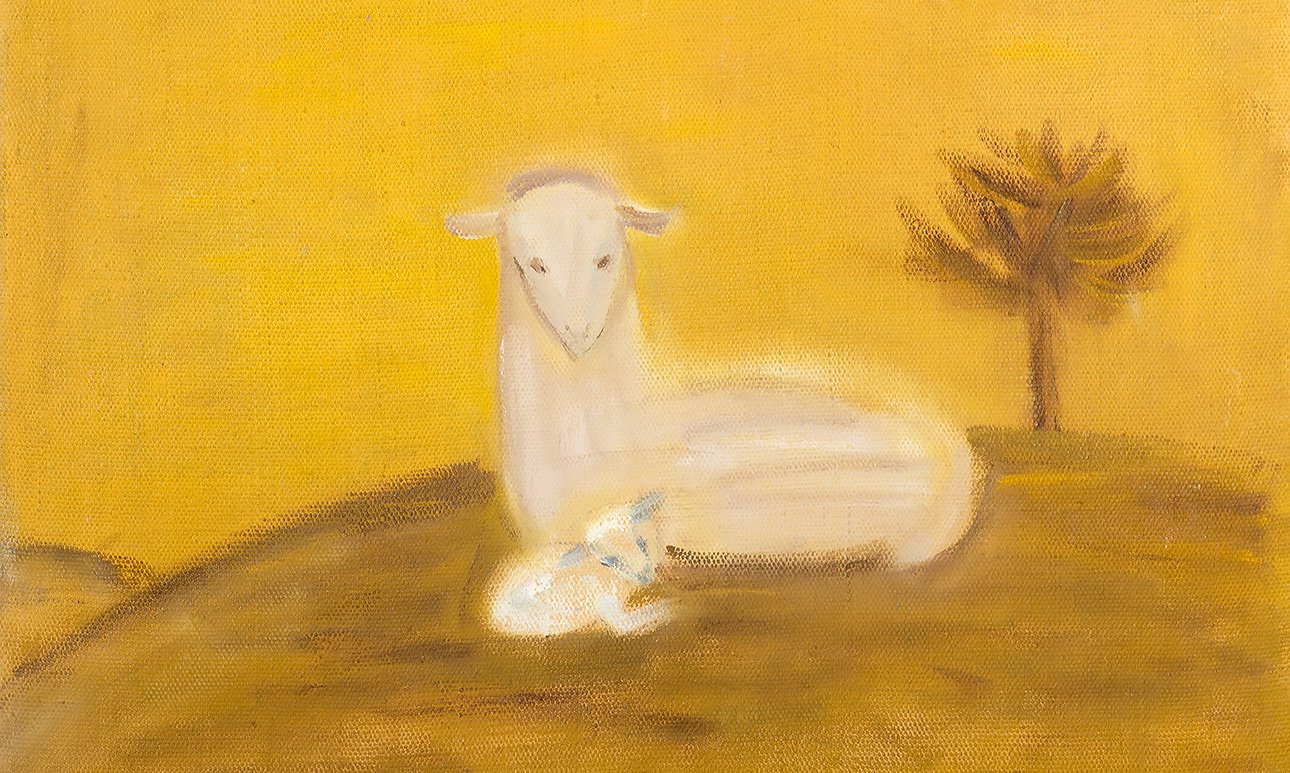

Детали могут быть важны, а могут и не иметь никакого значения — смотря какие детали. Сюжеты как будто отсутствуют, но почему-то подразумеваются. Композиции кажутся спонтанными, а присмотришься — и обнаруживаешь в них и прочность, и точность. Или вот еще темы произведений — тут тоже свои особенности. Если все так серьезно, то почему так весело? А если все так весело, то почему так серьезно?

В творчестве московской художницы Ирины Затуловской вроде бы полным-полно парадоксов, только дело в том, что сама она эту парадоксальность намеренно не акцентирует. Наоборот, уравнивает ее с обыденностью. Никаких фокусов и головоломок, все же просто в своей основе — зачем усложнять? Ну а коли получается не очень привычно и в кондиционные рамки не укладывается, то это почти само так выходит — как принято говорить, «по жизни».

Одним из источников, оказавших влияние на Затуловскую, обычно называют наивное искусство. Спорить тут не с чем. Действительно, есть такое «в анамнезе». Однако требуется уточнение. Затуловская отличается от наивного художника тем, что она художник отнюдь не наивный. Она затрагивает такие психологические струны и касается таких интеллектуальных оттенков, которые человеку простодушному едва ли придет в голову затрагивать и касаться. И если кому-то из зрителей ее работы покажутся вдруг наивными, то означать это будет лишь одно: увы, наивен он сам, этот гипотетический зритель.

Еще одним явлением, повлиявшим на Затуловскую, считается итальянское художественное движение арте повера, «бедное искусство». Тоже верно и тоже с оговоркой. Да, сама установка на применение «грубых» материалов позаимствована оттуда, но используются они — дверные филенки, кровельное железо и всякое такое — с другими целями. Вообще-то основоположники арте повера в 1960–1970-е годы не в последнюю очередь имели в виду политический подтекст, декларируя антагонизм по отношению к обществу потребления. Искусство Затуловской совершенно не об этом: здесь эмоция, игра, поэзия, экзистенция, историческая память. «Весь трепет этой жизни бедной», говоря словами Александра Блока.

«Когда меня раньше, много уже лет назад, спрашивали, какое у меня направление в искусстве, я отвечала: иронизм — от слова „Ира“, — говорит Затуловская. — Всегда хочется пошутить насчет термина, потому что, когда есть термин, выглядит все чересчур серьезно. Но если все-таки попытаться, то у меня, пожалуй, соединение концептуализма с плотью». Что бы ни вкладывалось автором в эту самоидентификацию, следует констатировать: перед нами отдельный, штучный, ни на кого не похожий и значительный художник с собственным мироощущением, а то и миростроением даже. И у этого художника сейчас проходит первая за карьеру ретроспективная выставка, получившая название «Жизнь».

Похоже, Ги де Мопассан, сочинитель романа с таким же заглавием, тут ни при чем. По крайней мере, в том разделе выставки, где собраны изображения литераторов, почитаемых Затуловской, портрет Мопассана не встречается. Да и какая надобность везде и всегда выискивать ссылки на что-нибудь другое? Вот куратор выставки Мария Доронина пишет в экспликации: «„Из жизни“ — так обычно отвечала бабушке маленькая Ира Затуловская на вопрос о том, какую историю она хочет послушать. Другим вариантом была сказка, выбор на нее падал нечасто». В таком смысле и надо понимать заголовок про «жизнь», вероятно. Про то, что не выдумано, а почерпнуто из реальности — ну, может быть, не прямиком из реальности, не один в один, но близко к тому. Скажем так: родственно реальности — как те бабушкины истории.

Кстати, детские рисунки Иры Затуловской тоже включены в ретроспективу — минимально, конечно, но самый ранний творческий период они все же обозначают. Семья представляла собой художественную династию; единственное в экспозиции произведение с двойным авторством (Раиса Михайлова-Затуловская, Ирина Затуловская) содержит красноречивую надпись: «Я впитала масляную краску с молоком матери». Впрочем, эта работа датирована уже 2023 годом. Детско-юношеские представления об изобразительном искусстве существенно изменились, а вот приверженность к масляной краске никуда не делась. И вообще ретроспективный ракурс позволяет отчетливее увидеть то, что и так подсознательно ощущаешь: Затуловская меняется, но от своего прошлого не отрекается. Таково свойство ее натуры: не отрекаться ни от чего, что когда-то сформировало личность.

Линейная хронология у выставки на Гоголевском бульваре, 10, отсутствует, поскольку важнее было выстроить интуитивные и ассоциативные связи между экспонатами. Тем не менее структура здесь задана: каждый зал — про что-нибудь свое. Не то чтобы совсем уж обособленное свое («Тут нет стерильности, и мне это нравится», — комментирует автор), однако видны отчетливые разделы: например, залы, где только вышивки (новыми нитями по старинным тканям) или только книги, среди которых livres d’artiste, «книги художника». Последних у Затуловской несколько. «Когда я окончила Полиграфический институт, то вроде хотела книжки делать, — рассказывает она. — И нарисовала для маленьких детей книжку, картинки и стихи. Пришла с ней в издательство „Малыш“, а они мне говорят: мы не можем это взять, потому что у нас отдельно художественная редакция и отдельно — литературная. Такое было искусственное разделение. Тот случай отвратил меня от работы над книгами лет на 20, и лишь потом я к этой теме вернулась».

Отдельный зал отведен живописи на листах старого кровельного железа, и здесь преобладают религиозные сюжеты (хотя у Затуловской в большинстве работ присутствует нечто такое, что обэриут Александр Введенский выразил когда-то фразой «кругом возможно Бог»). О каноне говорить не приходится: это абсолютно авторская манера и очень субъективные трактовки сюжетов. Был, впрочем, у художницы опыт, когда церковные каноны учитывались ею максимально: в начале 2020-х она расписывала храм при столичной Морозовской больнице. Увы, та работа после долгих дебатов оказалась отвергнута, о чем многие до сих пор сожалеют.

Значительная часть произведений экспонируется на выставке в вертикальной плоскости, по стенам: то они помещены на специально построенных полочках, то свисают с отступом на шнурах, то притянуты вплотную зажимами. Но в одном из залов неподвижное действо разворачивается в другой плоскости — горизонтальной. Поверхность огромного стола вместила десятки и десятки небольших объектов. Можно, наверное, назвать это инсталляцией, хотя у нее нет общей сквозной идеи. Ирина Затуловская говорит, что для нее это просто такой «пир красоты». Если выразиться иначе, тут фейерверк, который не гаснет. Пожалуй, обойдемся без спойлеров, это нужно увидеть собственными глазами. Отметим только вклад архитекторов и экспозиционных дизайнеров Кирилла Асса и Надежды Корбут (они не раз сотрудничали с Ириной Затуловской, в частности на выставке «Бегство в Египет» 2022 года в ГМИИ имени А.С.Пушкина).

И напоследок опять про термины. По формальной классификации немалая часть из того, что показано на выставке, относится вроде бы к «найденным объектам». Ну действительно, если предмет подобран около стройки или помойки, а потом использован в художественном контексте, то называть его следует именно так. Однако ретроспектива Затуловской ясно дает понять, что в ее случае этот термин не работает. Найти объект — еще ничего не значит, почти ничего. Его нужно претворить, вдохнуть в него жизнь, и только тогда родится чудо.

Московский музей современного искусства

«Ирина Затуловская. Жизнь»

До 30 ноября