Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Что представляли собой ваши ранние видеоэксперименты в рамках программы «Очень странное телевидение», которая шла на нижегородском НТВ в 1990-х?

Так получилось, что мы застали переход телецентра на видеоформат вещания и стали свидетелями болезненного разрушения кинокомплекса. Первоначально эксперименты были связаны с кинопленкой, которую мы находили на его территории. Например, работа «Линия. Структуры» — это результат механического воздействия на эмульсию засвеченной кинопленки, процарапывание иголкой, булавкой, карандашом. В итоге получалась бесконечно движущаяся линия, пластически деформированная; она то удваивалась, то вспыхивала алым цветом и исчезала. Или же пленка подвергалась химической обработке красками, превращаясь на экране в движущиеся живописные полотна. Далее мы увлеклись демонтажем этнографических фильмов 1950–1960-х годов из киноархива телецентра — уже потом мы узнали о термине «футаж-фильм», об экспериментах Лэн Лая и Стэна Брэкиджа. Телевизионный период был кратким, но очень экспериментальным для нас и радикальным для канала. Один японский куратор называл это “TV-subvertion” (англ. «теледиверсия». — TANR).

Надо сказать, на тот момент мы не знали, что то, что мы делаем, называется видео-артом. Благо одним из руководителей передачи был киновед Александр Блудышев, сведущий в этих вопросах. Перед началом показов он давал пояснения, во время которых и произнес слово «видео-арт». Хотя мы до сих пор считаем, что занимаемся, скорее, экспериментальным кино, и у нас на то есть основания. Да, мы деконструируем и нивелируем наработки киноязыка, но его признаки в наших работах все равно присутствуют, в частности движение от начала к концу.

1968 Галина Мызникова родилась в городе Горький (ныне — Нижний Новгород)

1970 Сергей Проворов родился в городе Горький

1993 начали совместные видеоэксперименты

1998 создали арт-группу «Провмыза»

2005 представляли Россию на Венецианской биеннале с аэрозвуковой инсталляцией Idiot Wind («Волшебный ветер»)

2010 получили Гран-при Премии им. Сергея Курехина за работу «Три струнных квартета для одного видео»

2013 стали лауреатами премии «Инновация» в номинации «Произведение визуального искусства» за оперу «Марево»

Участники и призеры многочисленных международных кинофестивалей

Живут и работают в Нижнем Новгороде

В вашем искусстве что-то меняется с развитием видеотехнологий?

В какой-то момент мы сказали себе, что не будем реагировать на новые технологические излишества. Был период в конце 1990-х — начале 2000-х, когда мы перешли с аналогового монтажа на цифровой. Тогда появился фильм «20’21», сделанный из более 20 тыс. стоп-кадров, которые мы собрали в определенном ритме, «разно-ритме». Практически анимация, хотя в основе лежали документальные кадры: библиотека, архив, старинные книги в пыли. И еще была инсталляция «Мяч, конек, велосипед, ракетка в агрессивной атаке» с четырехканальной проекцией. В видео существует такое понятие, как верхние и нижние поля, и когда кадр «зацепляется» между ними, получается дрожание, пульсация изображения (это можно отнести к видеодефектам). Спортивные объекты начинали пульсировать все интенсивнее и двигаться на зрителя, нападать на него. Мы поигрались таким образом с цифровыми технологиями и потом решили, что все, достаточно, поскольку видели в этом неэмпатийную вещь.

Сперва вы делали абстрактные видео, потом возник предметный мир и человек крупным планом, а дальше — маленький человек в ландшафте, узнаваемый признак вашего почерка. С чем связана эта перемена?

Наверное, с тем, что в наши работы вклинилась природа, которую интересно рассматривать не сомасштабной человеку. На ее фоне он кажется одиноким, ощущающим безнадежность своего существования. Чтобы рассмотреть подобную трагическую картину мира, нужна дальнозоркость, дальний план.

А почему вы сфокусировались на теме трагического, memento mori? Когда смотришь ваши работы, чувствуешь тревогу, будто все идет к чему-то необратимому.

Наверное, истоки кроются в работе со временем, в стремлении передать такое тягучее, вязкое время, в котором ты застреваешь и из которого трудно выбраться. Как такового факта смерти в наших работах нет, там нет окончания, а есть ощущение непрекращающегося саспенса, такая танатологичность, попытка воскрешения и невозможность воскрешения.

Сколько в среднем длятся ваши видео?

В среднем 30–40 минут, а самое продолжительное — 2 часа 40 минут. Это полная версия одной из наших последних работ, Oratorium SARXSOMA. Мы знаем, что наши работы трудно смотреть, но если остановиться и следовать потоку переживаний внутри кадра, то время сжимается, и сжимается в нелинейное восприятие. «Образ-время» замещается в какой-то момент «образом-переживанием», если пользоваться терминологией Жиля Делёза.

Как вы определяете оптимальную длительность?

Нам всегда сложно определить границу выносимости смотрения. Мы ее определяем, скорее, по себе, и у нас даже возникают дискуссии, связанные с тем, где поставить точку. Причем на следующий день выбранная точка уже не кажется верной — переставлять ее можно бесконечно.

А как выбираете пространства для съемок?

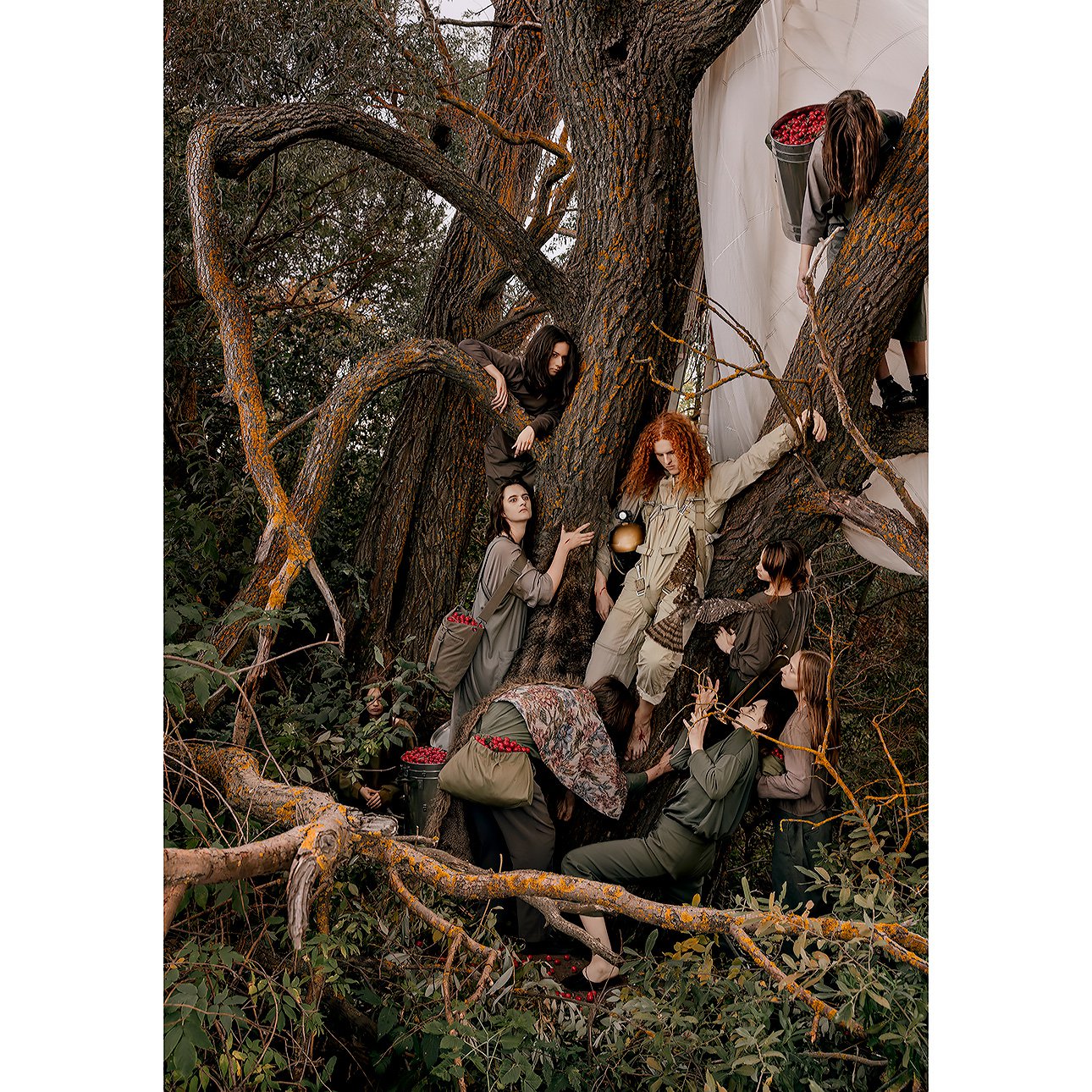

Нас увлекает то, что мы называем психологическим ландшафтом — природа в наших работах вступает в (не)конфликтный диалог с человеком. В основном мы используем ту пейзажность, которая вызывает ментальное сомнение и тревогу. Важный момент — наличие природных объектов, создающих обстоятельства, преодолевая которые испытываешь затруднение. Собственную роль в этом процессе мы назвали «режиссерским безволием»: мы включаем камеру и даем задание статистам пройти от одной точки к другой, превозмогая всеми силами препятствия. И наблюдаем — точнее, камера наблюдает, — как они выполняют это задание. И это происходит тем способом, который мы не можем предугадать.

Делая проект Idiot Wind («Волшебный ветер») для российского павильона на Венецианской биеннале 2005 года, вы готовили препятствия уже для зрителя, который шел сквозь порывы ветра?

Для нас на тот момент это был совсем эксперимент, ведь мы отказались от изображения как такового — только технически произведенный ветер, который неконтролируемо гулял из пространства в пространство и разносил детские голоса. Зритель, быть может не желая того, становился объектом искусства, попадая в условия, от которых у него нет возможности увернуться. Ветер устанавливал максимально возможную коммуникацию — тактильную. Вся навигация и поведение зрителя были подчинены ветру — такое тотальное соавторство. Возможно, это и есть путь к «абсолютному произведению».

Возвращаясь к видео. Вы снимаете их для демонстрации в конкретных пространствах или они могут меняться?

В начале 2000-х мы действительно создавали проекты под определенные пространства. Но практика показывает, что невозможно сохранить условия, прописанные в техзадании, при дублировании работы в иных местах. У нас есть проект «Три сестры», созданный специально для нижегородского Арсенала — еще до его реконструкции, когда он был руинирован и не было перекрытий между первым и вторым этажами. Там, в дверном проеме на высоте около 12 м, проецировалась двухканальная инсталляция: три девочки, которые балансируют на краю и, не удержавшись, падают, исчезая. Для показа этой работы в Италии, на табачной фабрике, специально строилась очень высокая колонна посередине зала. Здесь важно было сохранить ощущение высотности, опасности. Что удивительно, экранная версия работы была также очень востребованной, но уже в фестивальном формате.

Как я поняла, тех, кто снимается в ваших фильмах, вы предпочитаете называть статистами, а не актерами. Почему? И по каким качествам вы их выбираете?

Для нас важен психотип, который мы ищем под определенные задачи. А на детские роли, учитывая трудность съемок, приглашаем «маленьких людей» — взрослых, но сохранивших черты детского лица и тела.

Мы называем их статистами, а не актерами, потому что нам важно привлекать непрофессионалов. Актеры тоже могут участвовать, но мы этого не практикуем, потому что у них обычно мхатовское понимание смысла каждого действия, им зачастую не хватает естественности, невыверенности жеста, какой-то неуверенности и несуразности. Они просят объяснять смысл действий, чего мы сами не понимаем до какого-то момента (мы действуем интуитивно и осмысляем работу позже).

Фонд Cosmoscow выбрал вас «художниками года», вы готовите для его ярмарки проект. В этом контексте интересно затронуть тему коллекционирования видео. Какой тираж у ваших работ?

В основном шесть копий плюс одна авторская. В свое время перед нами встала дилемма. Когда мы только начали заниматься нарративными видео, нам говорили, что наши работы не могут быть частью выставочных пространств, потому что это кино. Но и на кинофестивалях мы получали отказ, мотивированный тем, что это современное искусство и к кино отношения не имеет. А когда возник тренд на «фильмы художника», которые получили индульгенцию и от кинофестивалей (эту историю замутил Марко Мюллер, на тот момент директор Венецианского кинофестиваля), и от кураторов, наши работы стали демонстрировать и в тех, и в других пространствах. Эта бинарность поставила нас перед выбором: либо мы, как видеохудожники, делаем ограниченное количество копий, либо, как нам предлагали агенты кинофестивалей, позиционируем себя режиссерами и выпускаем многотиражные DVD. Мы приняли решение остаться на территории современного искусства и думаем, что оно правильное.

В этом смысле видеоискусство кажется особенно элитарным, ведь представление о статичном арт-объекте вполне можно получить по фотографии, а вот судить по тизеру о целой видеоработе сложно. При этом в Сети полные версии обычно не публикуются, то есть необходимо живое присутствие на показе. Почему это важно? Дело, наверное, не только в тираже?

Когда кураторы или коллекционеры просят у нас ссылки на работы, мы относимся к этому довольно болезненно, потому что понимаем, что работа будет просматриваться на компьютерном экране, с колонками, которые имеют маленький звуковой диапазон. У нас технически сложные работы с тонко проработанным звуком и изображением: где-то возникает дребезжание или ультразвук, а изображение, например, бывает с «выкрученным» контрастом. Кроме того, в них отсутствует экшен, действие происходит на уровне еле уловимости. Поэтому просмотр с обычного экрана играет против работы, она становится мертвой. Великанский размер экрана в выставочном пространстве важен и потому, что позволяет работе впустить в себя смотрящего человека не как свидетеля, а как эмпатийного участника.