Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

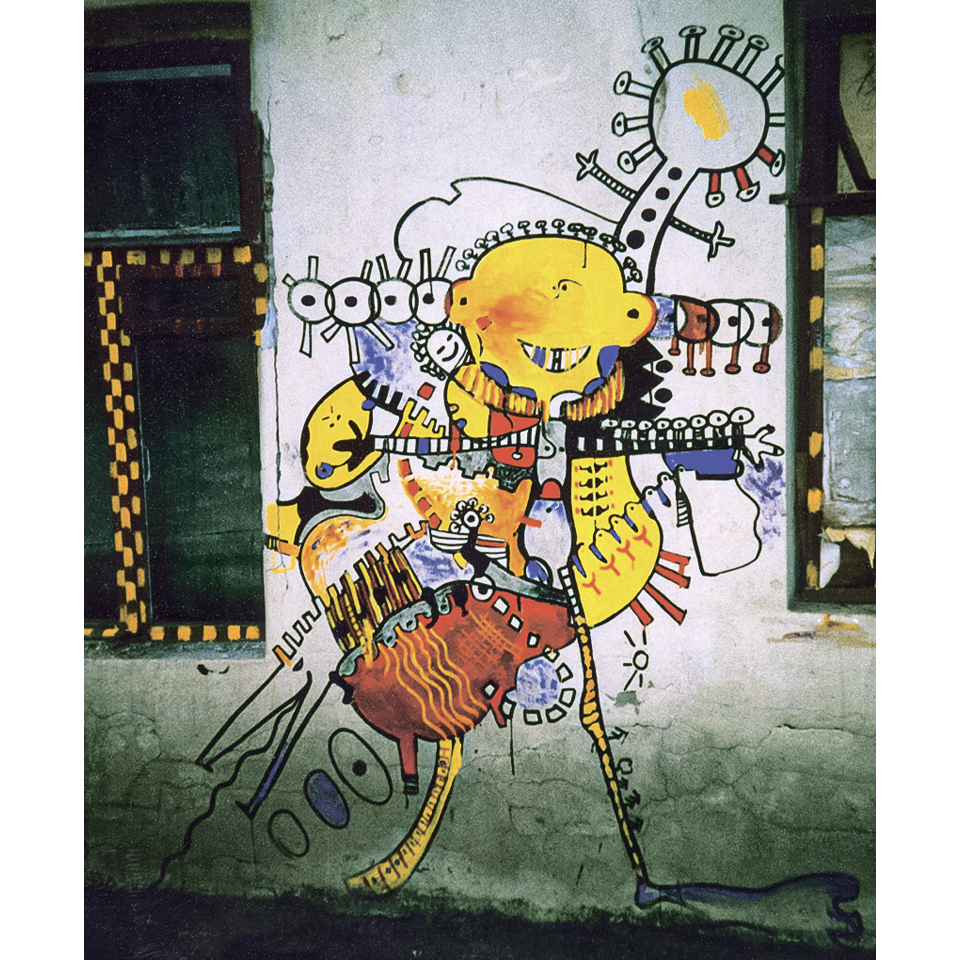

В ваших абстракциях и граффити конца 1980-х — начала 1990-х годов совершенно не узнать ту Ольгу Тобрелутс, которая началась с серии «Отблески империи» (1993). Можете рассказать о раннем периоде вашего искусства, который предшествовал отсылкам к Античности и Ренессансу?

К сожалению, тогда я не знала о существовании множества Мандельброта, о фракталах (математические фрактальные структуры удалось визуализировать благодаря развитию компьютерной графики. — TANR). Но видела их образ на внутренней стороне век и хотела зафиксировать его на поверхности бумаги, холста. Я создавала бесконечное множество абстрактных эскизов. Находясь посреди улицы, делала зарисовки прямо на стенах домов. Параллельно искала единомышленников — художников, с кем можно было бы запечатлеть этот ускользающий образ на кино- и фотопленке, создав декорации и поместив в них абстрактных героев.

Античные сюжеты появились в вашем искусстве благодаря знакомству с Тимуром Новиковым, который основал в 1989-м «Новую академию изящных искусств» для продвижения в современное искусство классической эстетики?

Античные герои и сюжеты вернулись в мое творчество в Берлине. В поиске новых видео- и киновозможностей я дошла до киностудии в Бабельсберге и там познакомилась с профессором Ульрихом Вайнбергом, который мне и рассказал о фрактальной геометрии, познакомив с уже созданной на компьютере программой геометрического повторения, где копии узоров вложены друг в друга. Для меня это была трагедия, сильнейшее эмоциональное потрясение. Художественная идея, которой я была захвачена несколько лет, ради которой я создала Центр изучения орнамента при организации «А — Я» (существующее поныне Санкт-Петербургское общество «А — Я» было основано в 1989 году для поддержки творческих процессов в современной культуре и в продолжение традиций журнала «А — Я», где публиковались материалы о неофициальном русском искусстве. — TANR), уже была зафиксирована в далеком 1975 году математиком Бенуа Мандельбротом. Видя мое отчаяние, Ульрих предложил начать изучать компьютерные графические программы (в 1992 году это была совсем новая, революционная техника). Так родилась идея компьютерного коллажа. И по возвращении в Петербург на моей первой персональной выставке в Музее этнографии в 1994 году, где я показала серию коллажей «Отблески империи», Тимур вдруг объявил меня профессором кафедры новых технологий «Новой академии». Но это было, скорее, забавно. Такая модная игра в классиков.

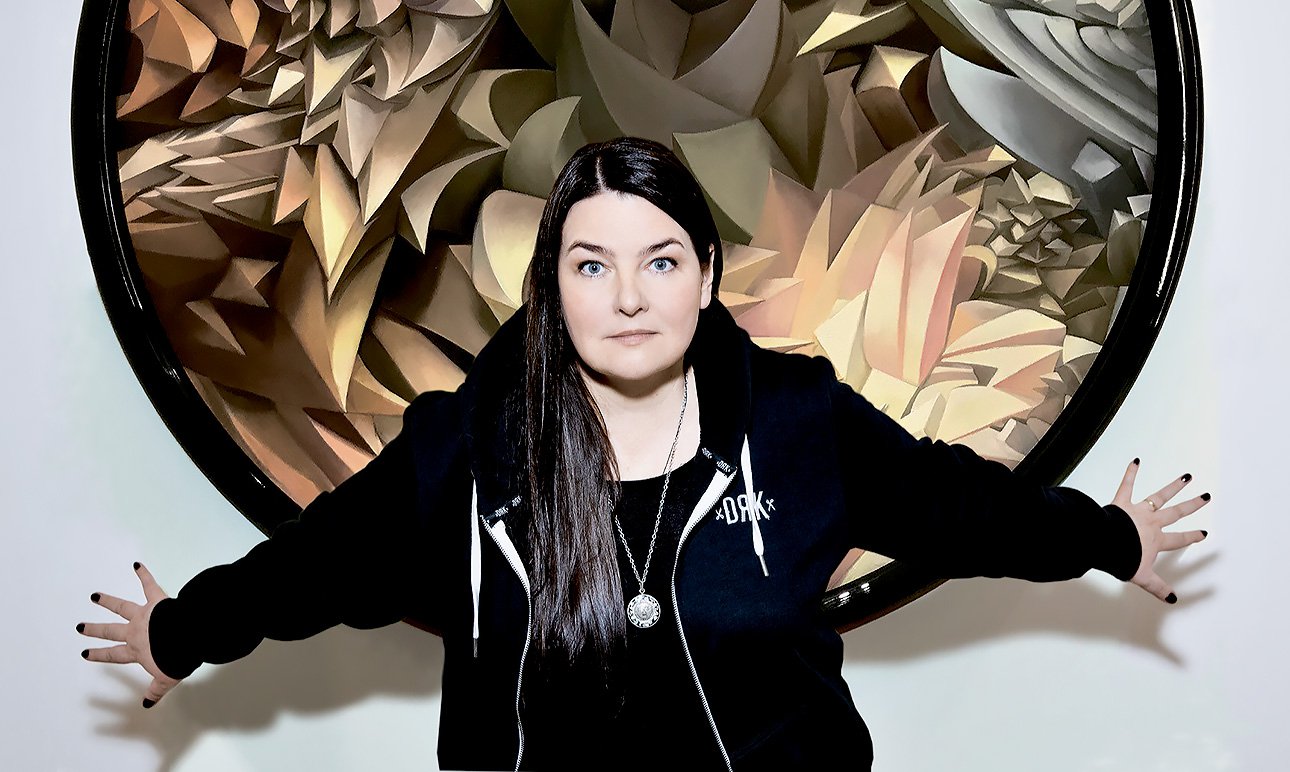

Художница

1970 родилась в Ленинграде

1989 окончила Ленинградский архитектурно-индустриальный техникум и поступила на архитектурный факультет Государственного архитектурно-строительного университета

1992–1994 училась в студии Art+Com (Берлин) на отделении компьютерной графики и анимации

1994 вернулась в Россию и вошла в круг художников «Новой академии», основанной Тимуром Новиковым

2010 перешла от медиа-арта к живописи

2016 избрана в почетные академики Российской академии художеств

В книге Андрея Хлобыстина «Шизореволюция», посвященной жизни ленинградского андерграунда, написано, что для одной из вечеринок, которые устраивались в начале 1990-х в планетарии, вы создали едва ли не первую в России видеоинсталляцию. Помните, что это было?

В Берлине я много снимала, находясь в художественном поиске, создала там экспериментальный фильм «Исследование лаборатории № 7». Остатки материала использовала для видеоинсталляции в планетарии. Куратором была Екатерина Андреева. Разместив по кругу видеопроекции актиний, сделанные мной в берлинском аквариуме, и подложив шум морского прибоя, я получила невероятную по релаксации комнату-колыбель. Зрители надолго там оставались и не хотели ее покидать.

Потом еще было «Пиратское телевидение», фильм «Горе от ума»… И вот теперь Фонд культуры «Екатерина» представляет полную ретроспективу вашего видео-арта. Каковы главные вехи вашей работы с видео?

В 2010 году была ретроспектива «Новая мифология» в Московском музее современного искусства, где я показала все серии, созданные в формате компьютерного коллажа. После этого я закрыла тему компьютерных экспериментов и вернулась к живописи. За эти 15 лет я создала 245 крупноформатных живописных работ, все они находятся в различных частных и музейных собраниях. С большим трудом, благодаря фонду «Екатерина», Pogodina Gallery, Marina Gisich Gallery и Дмитрию Гайкову, нам удалось собрать некоторые из них, и эта выставка стала возможной. Но последний этаж будет отдан экспериментам с видео. Именно там можно увидеть, как от фильма, снятого на 16 мм в формате параллельного кино, идея перешла на пленку в формате Super VHS, потом Betacam, кинопленку 35 мм и в завершение уже стала полностью цифровой.

А почему, будучи пионером медиа-арта в России, вы вернулись к живописи?

Дело в том, что при невероятно быстром развитии компьютерных технологий создания двухмерных и трехмерных образов технология печати оказалась полностью провальной. Все, что выводилось на принтере, меня не удовлетворяло. Я пыталась исправлять, ретушировать принты и в какой-то момент поняла, что это все не имеет смысла. Но что нужно, чтобы техника живописи позволяла художнику свободно себя выражать? Это ее знание. Поэтому, уже имея за плечами мировое признание в качестве медиахудожника, я все оставила и пошла учиться живописи. Начала путь с самого начала. Отказалась от выставок в нескольких европейских и американских музеях и погрузилась в ежедневные уроки с прекрасным знатоком живописной техники старых мастеров Александром Архипенко.

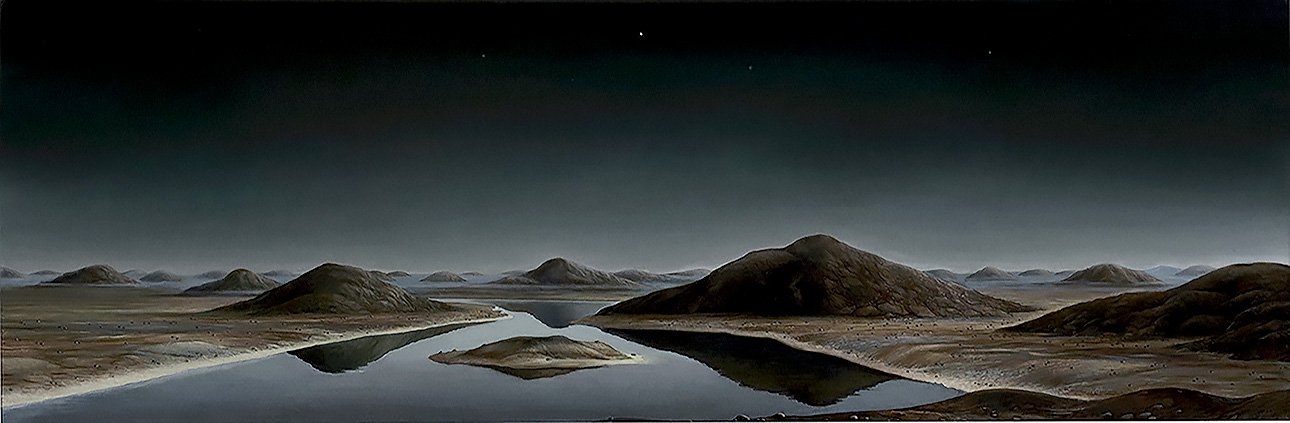

Почему на новой выставке решено показать именно эти три живописных цикла: «Ландшафты небес», «Летнее платье» и «Транскодированные структуры»?

Последний 15-летний индиктион (15-летний период, который начали использовать в Древнем Риме как единицу системы летоисчисления. — TANR) закончился 1 сентября прошлого года, а значит, пришло время подвести итоги. Примерно с 2010 года я работала только над этими тремя циклами.

Экспозиция начинается с цикла «Ландшафты небес». Небо — это постоянно меняющаяся и вечно неизменная среда. Оно всегда с нами; даже заключенным в камерах оставляют кусочек неба. Живя в большом городе и не имея возможности видеть природную перспективу, мы перелетаем из города в город, путешествуя по небесным ландшафтам. А земные остались где-то внизу, на картинах художников Возрождения или во снах.

Через всю выставку красной нитью проходит размышление о «Классической Вальпургиевой ночи» второй части «Фауста» Гёте. С неба на воздушном шаре спускаются в ад Фауст с Мефистофелем. В поисках Елены Прекрасной Фауст попадает в античный сад. И здесь начинается цикл «Летнее платье». Его идея родилась, когда, прогуливаясь по окрестностям деревни Пача в Венгрии, я увидела огромный старый платан. Трава у его корней была примята, словно мое появление спугнуло отдыхающих в его тени случайных любовников. Не знаю, был ли на Крите на месте любовных утех Европы и Зевса вечнозеленый платан, но этот великан был так прекрасен, что запустил пусковой механизм создания живописной серии, захватившей меня на целый год.

Цикл «Транскодированные структуры» — это некий гомункул из лаборатории Фауста. Создав цифровое трехмерное изображение, я перенесла его на холст традиционным методом, доказав, что исходный код построенного в программе изображения подсознательно может считываться человеческим мозгом. При аналоговом воспроизведении на холсте методом классической стадийной живописи код становится частью самой картины, и цифровое оборудование считывает его, придавая ему дополнительный объем. Это стало настоящим открытием, которое дает большое поле для дальнейших исследований.

Вы начали заниматься искусством в особое, бесшабашное время: сквоты, рейвы, события, которые невозможно представить себе сегодня. Например, вы участвовали в организованных Иваном Мовсесяном выставках, когда огромные произведения демонстрировались прямо на поднятом створе Дворцового моста. Как вы вспоминаете эти годы?

Это был период невероятных возможностей. В конце тысячелетия время так ускорилось, что за год происходило огромное количество событий, сотни выставок и мероприятий. Творчество, любовь, семья — на все хватало времени и сил. Сейчас я работаю над книгой, в которую войдут мои дневники и воспоминания о 1990‑х и 2000-х, их выпустит издательство музея «Гараж» в конце этого года.

Дворцовый мост — это, скорее, хеппенинг, чем выставка. Всего несколько десятков минут длилось событие. Мост свели, картины привязали веревками, мост развели, художники сфотографировались на его фоне, и выставка завершилась. Эта демонстрация Эрмитажу современного искусства проходила под лозунгом «Эрмитаж будет наш!». Для художников это было революционное заявление, мы чувствовали себя заговорщиками.

А как сегодня вы ощущаете пульс художественной жизни?

Сегодня большую часть времени я провожу в своей студии, в уединении, в деревне. Мне катастрофически не хватает времени для того, чтобы воплотить в живопись задуманное. Живопись — очень ревнивая дама. Стоит отвлечься, уехать на время — и начинаешь все сначала. А если каждый день работаешь, то она тебе раскрывается, словно бутон сказочного цветка. Сейчас я больше отказываюсь от выставок. Работы не остаются в мастерской, сразу уходят в коллекции, и собрать выставку, которую удалось собрать фонду «Екатерина», — это невероятная удача и кропотливый труд. Никто из обладателей не хочет расставаться с картинами, и поэтому все предыдущие попытки терпели неудачу.

В 2016-м вы были избраны почетным академиком Российской академии художеств. Как я понимаю, близкий вам неоакадемизм был все-таки авангардным по духу проектом и в этой артистической игре в академию не всегда была очевидна грань между серьезностью и веселым угаром. Но избрание почетным академиком РАХ — это уже абсолютно серьезно и по-настоящему. Как вы восприняли получение этого звания?

Это произошло на торжественном мероприятии по случаю открытия групповой выставки в Московском музее современного искусства на Петровке и было абсолютно неожиданным для меня. Я настолько растерялась, что даже не спросила, за что такая честь. Мне кажется, что в профессии художника, по большому счету, звания не имеют значения. Ведь пока художник жив, непонятно, удалось ли ему создать шедевр. Только после его смерти созданные им картины либо навсегда остаются в том времени, когда жил художник, либо вдруг происходит чудо и они начинают меняться вместе с человечеством. И только во втором случае их можно назвать живыми живописными шедеврами, которые вечно остаются современными.