Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Как возникла идея этого проекта в Третьяковской галерее? Вы выпустили с фотографом Михаилом Розановым книгу, которая называется «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом», а потом решили сделать выставку? В начале было слово?

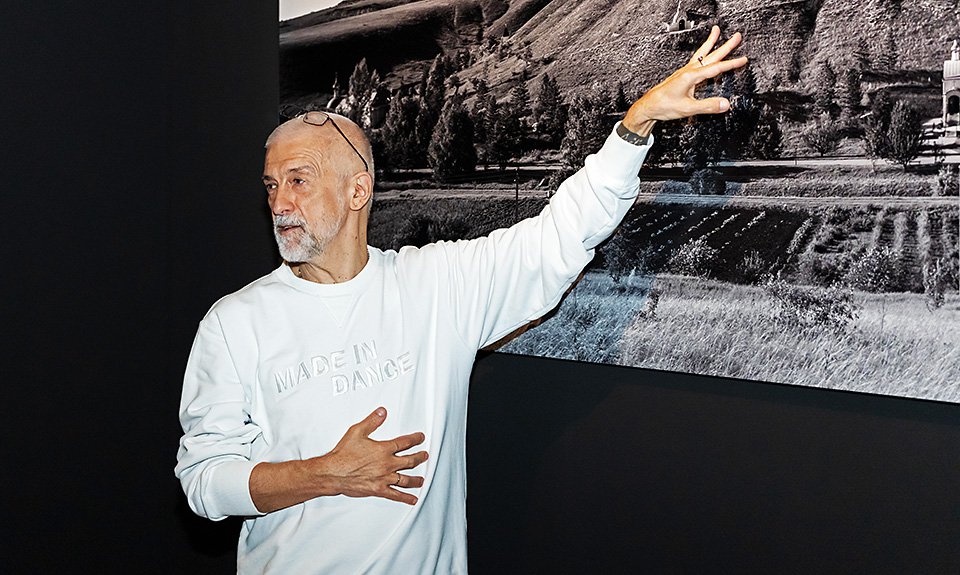

Все-таки вначале была междисциплинарность. Для меня естественно, что на этот проект обратила внимание Третьяковка. Вспомним, что происходило в начале ХХ века, когда в театре работали сплошь великие художники: Александр Бенуа, Александр Головин, Мстислав Добужинский, Константин Коровин, те же супрематисты, Эль Лисицкий, Владимир Татлин. Традиция сотрудничества художников и театра велика. Другое дело, что сейчас большие художники с театром не работают, и это грустно, переживаю по этому поводу. У меня было несколько попыток, я в свое время привел Александра Бродского в Мариинский театр. Мы много работали с архитектурным бюро Wowhaus, еще до их доминирования в московской урбанистике, до Парка Горького и набережной в «Музеоне». В 2015 году я делал с Дмитрием Ликиным и Зельфирой Трегуловой в Манеже выставку «Романтический реализм», по-моему очень важную и мощную, но она, кажется, недостаточно осмыслена.

А как сложилось ваше сотрудничество с Михаилом Розановым?

Мы дружим, общаемся, он ходит на мои спектакли, я — на его выставки. Я признаю его высочайший уровень в архитектурной фотографии. Началось все с московского брежневского модернизма. Я работал во МХАТе, и Михаил снимал интерьер и экстерьер театра, созданный архитектором Владимиром Кубасовым.

В Михаиле я почувствовал глубокого, принципиального художника. Он снимал Лувр, Сан-Суси, Петергоф, Эрмитаж, сделал потрясающий альбом с Мариной Лошак к юбилею Пушкинского. Недавно сделал съемку Московского Кремля, которой не было, если я не путаю, больше чем полвека. Концепция этого альбома крутая: сначала Кремль снимался из города, а потом город снимался из Кремля. Это фантастические ракурсы, ты понимаешь, как некоторые люди из своих кабинетов видели и видят Москву.

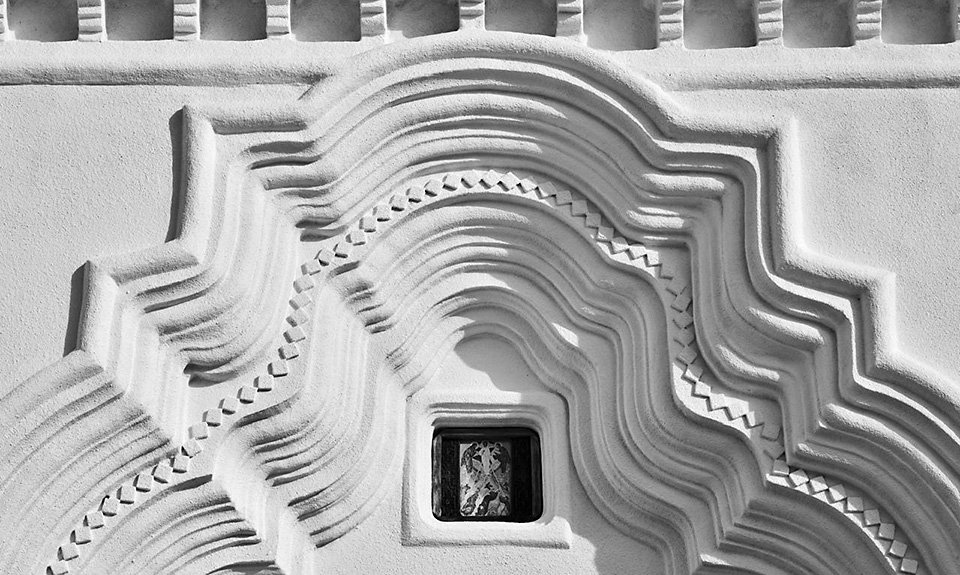

Это к вопросу о векторе, взгляде. Вот я и подхожу к моменту, когда мы друг другу сказали, что нас интересуют монастыри как культурный феномен, не как богословский. Монастыри в последнее время вообще так не снимали, понимаете? То есть количество альбомов, им посвященных, запредельное. В них есть благолепие, бабушки в платочках, колокольни, голуби… Я это говорю без иронии, я воцерковленный человек. Но там нет ни архитектуры, ни эстетики.

Вы соавторы? То есть вы выступаете в амплуа не куратора, не продюсера, а именно художника?

Да, тексты и фотографии неразрывны. Тексты написаны про свойства монастыря как феномена. Здесь для меня ценен именно диалог двух творческих людей, которые смотрят с разных сторон на один предмет и при этом интересуются друг другом.

Режиссер театра и кино, продюсер

Создатель фестивалей «Золотая маска», Московский пасхальный фестиваль (совместно с Валерием Гергиевым), «Новая драма», «Традиция» (совместно с Захаром Прилепиным), создатель театров «Практика», «Политеатр», художественный руководитель МХАТ им. М.Горького (2018–2021), председатель Русского художественного союза, основатель и художественный руководитель Нового Театра (с 2022), режиссер кинофильма «Русский крест», автор книги «Русский код» (совместно с Вероникой Пономаревой). Участник копродукций с ГМИИ им. А.С.Пушкина, Метрополитен-опера, Holland Festival. Режиссер и продюсер более 50 спектаклей в Большом театре, Мариинском театре, МХТ им. А.П.Чехова, Центре им. Вс.Мейерхольда.

Вы выбрали десять монастырей. Почему именно их? Там есть обители, которые все знают, а есть не очень известные…

Да, слова «посольский монастырь на Байкале» даже у многих православных историков вызывают удивление. А там конкретная история. Монгольский хан пишет царю Алексею Михайловичу, что народы Байкала готовы войти в состав русской империи. Царь отправляет послов, половину посольства убивают разбойники, а половина начинает отстреливаться и сохраняет царскую казну. Выходят на берег, хоронят восьмерых героев, и на этом месте рождается удивительно красивый монастырь. Это посольство не только политики — это посольство русского искусства.

В книге есть далекий монастырь на Байкале, но есть и Троице-Сергиева лавра.

Можно сделать проект про десять неизвестных русских монастырей или, наоборот, best of the best, но тогда должен быть Валаам в этом списке, а у нас его нет. Потому что есть Кирилло-Белозерский и Соловки, это Север. Художественное высказывание должно быть цельным, представляющим феномен. Если мы сделаем хит-парад, то мы феномен не почувствуем.

То есть вы руководствовались принципом представить монастыри разного типа?

Можно так сказать. Здесь важны коренные свойства. Псково-Печерский знают все, но рождался он как пустынь. Есть точки, о которых мало кто знает, но которые веками существуют как духовные очаги. Я много видел такого, путешествуя по Востоку, в Индии, Китае. Вот в Агре десятки пятизвездочных отелей и отшлифованный Тадж-Махал, а отъезжаешь 50 км — и видишь пространство, где нет ни одного иностранца, но невероятная красота, которая именно на эстетический код Агры и повлияла. Так же и с монастырской антропологией. Не все проявлено. Вспомним документальный фильм «Святой архипелаг» Сергея Дебижева и кадры, когда монах Севастьян убедительно говорит о Паскале, постмодернизме и Бодрийяре. Ему в чем-то легче, чем нам, у него меньше суеты и больше времени на книги. То есть эти люди из монастырей антропологически интересны.

Но вы с Михаилом сосредоточились на архитектуре. И даже подчеркиваете, что в вашем проекте людей как бы нет, что это именно архитектура, виды.

Я бы сказал, что это не виды, а все-таки семиотика, художественное пространство, которое может рассказать о людях больше, чем умилительные кадры с монахами, прихожанами, крестными ходами и батюшками.

Для каждого монастыря вы выбрали одно понятие, или качество, свойство: «тайна», «подвиг», «аскеза», которое должно его определять. Поясните, почему именно такой способ рассказа?

В современном искусстве очень много мутных разговоров, концептуалистских комментариев. Есть в этом пространстве некое высокомерие, знаете ли. Мол, не читал Делёза, Деррида и Ролана Барта — пошел вон. Я Ролана Барта очень люблю, но вот это высокомерие уже устарело. Поэтому, мне кажется, можно предложить другой разговор — сведение к простым формулам, концептам, как нас московский концептуализм учил, те же Кабаков или Эрик Булатов.

Эти десять слов — компоненты некой формулы духовного делания. Кто-то уезжает в другую страну, кто-то пол меняет, кто-то прическу новую делает, а кто-то просто говорит: «Я пошел в монастырь служить Богу». Это вызывает как минимум уважение. Это меня впечатляет не меньше, чем засовывание человека в какую-нибудь коробку. Что тоже, впрочем, может иметь смысл и образ. Сохраняя максимально субъективность, мы указываем на десять свойств, качеств, которые имеют отношение к феноменологии и эстетике монастырства.

Полтора года вы работали над этим проектом. Как проходили съемки? Вы же должны были, наверное, получить благословение?

Разрешение Церкви как минимум. Снимать в монастырях, где много людей, тяжело, конечно. В Троице-Сергиевой лавре начинали в четыре утра. Это май-июнь. Другая проблема в Псковских Печорах. Там огромные объемы строительных работ, экскаваторы — Москва-Сити просто! Где-то сложности с точками, на колокольни залезть невозможно, всякие сетки, птицы. Холод. Соловки у нас были в мае, а вот Кирилло-Белозерский снимали зимой — потому что очень важен был снег для графичности. Минус 30, техника не справляется... Еще важный момент: мы не входили в интерьеры, не пользовались коптерами. В общем, ограничивали себя во многом, не говоря о том, что мне приходилось жертвовать театром, а Михаилу — программами съемок в европейских столицах.

Был ли для каждого монастыря план, что снимаем: общий вид, часть декора, вид сверху, если это возможно?

С одной стороны, стремились максимально много снять, с другой — полагались на интуицию. Вполне возможно, еще что-то получится из этой выставки. Я вижу, что проект интересен разным людям. Вот помощник Михаила Алексей Партола. Куратор, граффити занимается, у него уже вторая книжка об этом в Ruarts вышла. Его фокус — на самую современную сферу, но ему тоже было интересно. Мы, наверное, оказывались в качестве таких сталкеров из фильма Тарковского, которые стремились входить в эту зону и слушать себя. Взгляд неофита для этого проекта очень важен.

Новая Третьяковка

«Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом. Эдуард Бояков, Михаил Розанов»

До 20 августа