Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Про авангард в той или иной степени что-нибудь знают буквально все. Даже глубинный смысл «Черного квадрата» многими теперь постигнут. Однако не оставляет ощущение, будто знаковые фигуры русского авангарда обитали в некоем условном пространстве — скорее идейно-полемическом, нежели физическом. Это касается и быта, и финансов, и географии. Такого рода детали если и упоминаются в исследовательской литературе, то обычно вскользь, как второстепенные.

Даже простейший вроде бы тест «Какие из важных событий в истории авангарда происходили в Москве, а какие — в Петербурге — Петрограде — Ленинграде?» одолеет не всякий наш современник. И уж совсем редки те, кто отчетливо соотносит давние имена, выставки, институции с городской топографией. Тем более что соответствующие памятные доски до сих пор почти нигде не повешены.

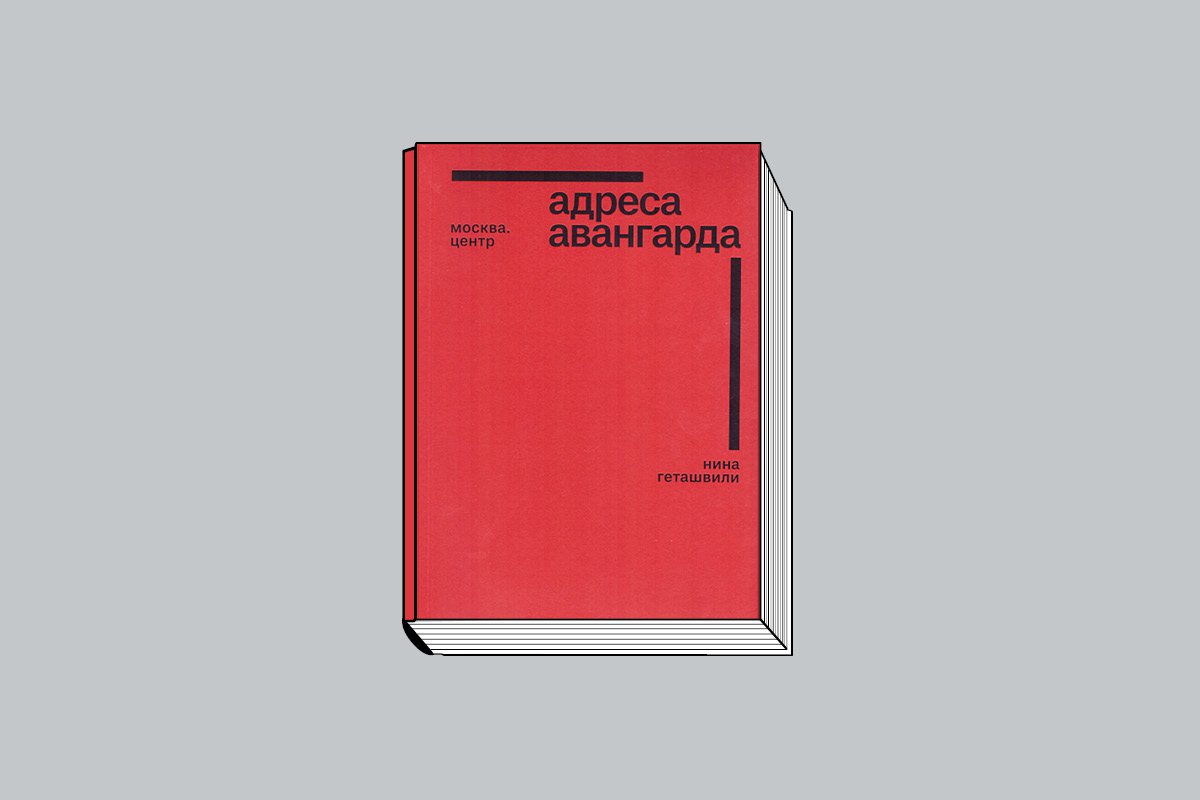

«Адреса авангарда. Москва. Центр» — последняя книга, вышедшая из-под пера Нины Геташвили (1950–2023), автора множества трудов по истории искусства. В «Адресах» рассмотрен именно хронотоп, взаимосвязь художественных процессов со временем и пространством. Причем пространство здесь, пожалуй, главнее всего остального. Фактически это путеводитель: структура книги задана не последовательностью событий, а соседством значимых локаций. Что напрямую отражено в названиях глав: «Мясницкая и окрестности», «Рождественка и окрестности», «Тверская и окрестности», «Арбат и окрестности». Это, конечно, не вся Москва начала ХХ века, но ее сердцевина, средоточие культурной и деловой активности. За пределами Садового кольца, иногда чуть дальше, начинались уже рабочие окраины. Левые художники отнюдь не чурались пролетариата, однако жить и творить предпочитали в центре.

Компактное расположение большинства адресов вроде бы облегчало авторскую задачу, только не стоит забывать, что город за столетие существенно изменился. Как сказано в предисловии, «в книге присутствуют вполне объяснимые и неизбежные лакуны: нет зданий — нет возможности визуально их связать, ассоциировать с определенными событиями». Тут же приведены и примеры: исчезнувшая легендарная Ляпинка, приют неимущих студентов, или еще дом на Новинском бульваре, где жила Любовь Попова, — его тоже больше нет.

А иные адреса вроде бы и наличествуют по-прежнему, но говорить об их аутентичности уже не приходится — как в случае со зданием на Воздвиженке, заново построенным в 2000-е и лишь смутно напоминающим бывший «Военторг». До революции тот дом, принадлежавший Экономическому обществу офицеров, был известен еще и как выставочная площадка. В начале 1912 года там проходила большая выставка общества художников «Бубновый валет» — на сей раз без Михаила Ларионова и его сторонников, которые спешно готовили альтернативную экспозицию под названием «Ослиный хвост». Весной того же года она ненадолго обосновалась в доме 21 по Мясницкой улице — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), впоследствии превращенном во ВХУТЕМАС. Этот архитектурный ансамбль во многом сохранился, но выставочный зал, где эпатировали публику участники «Ослиного хвоста», снесен в 2014 году.

Признавая, что центр Москвы теперь уже не тот, Нина Геташвили все-таки взялась за нанесение уцелевших «адресов авангарда» на современную карту города. Среди них есть совсем укромные, мало кому знакомые, но есть и те, что у всех на виду и на слуху. Перечень начинается с Политехнического музея, в 1910-е годы не раз служившего ареной для скандальных дискуссий, инициированных футуристами. Упомянуто и здание Большого театра — не в качестве храма Мельпомены и Терпсихоры, а как место, связанное с несколькими эпизодами из летописи авангарда. Дом Союзов на Большой Дмитровке, гостиница «Метрополь», ресторан «Прага», цирк на Цветном бульваре — эти и другие объекты из стандартного туристического гида перекочевали на страницы книги Нины Геташвили исключительно потому, что за каждым из них стоит какой-нибудь примечательный сюжет на заданную тему. Как правило, не один.

Ничуть не менее интересны адреса, к которым сегодня не ведет «народная тропа»: о них вспоминают лишь отдельные энтузиасты-москвоведы в ходе своих детализированных экскурсий. Кто еще расскажет, где именно располагались частные школы-студии Федора Рерберга, Ильи Машкова, Константина Юона? Из этих гнезд, между прочим, выпорхнула добрая половина тех, кого называют главными действующими лицами русского авангарда, включая Казимира Малевича, для которого занятия у Рерберга стали единственным в жизни опытом приобретения более или менее систематического художественного образования.

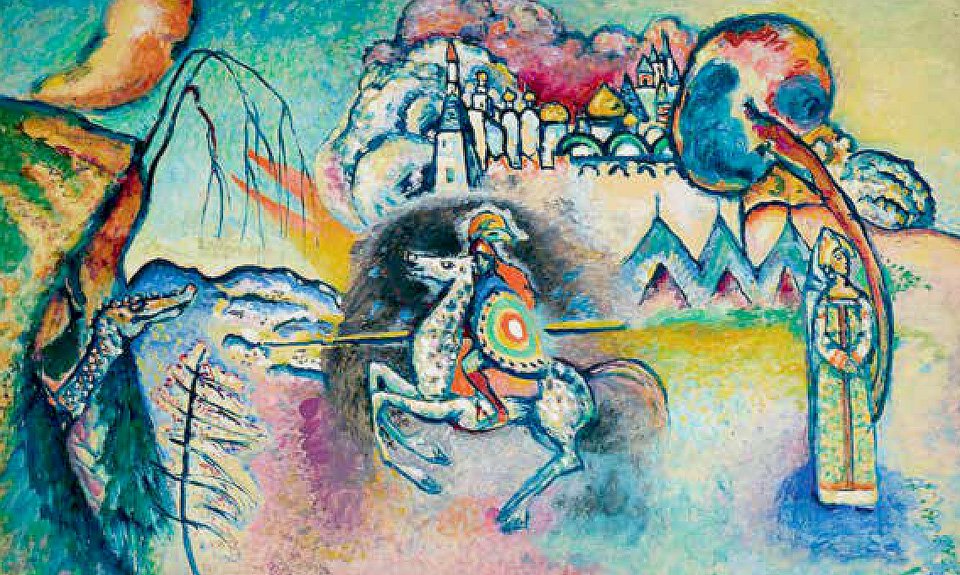

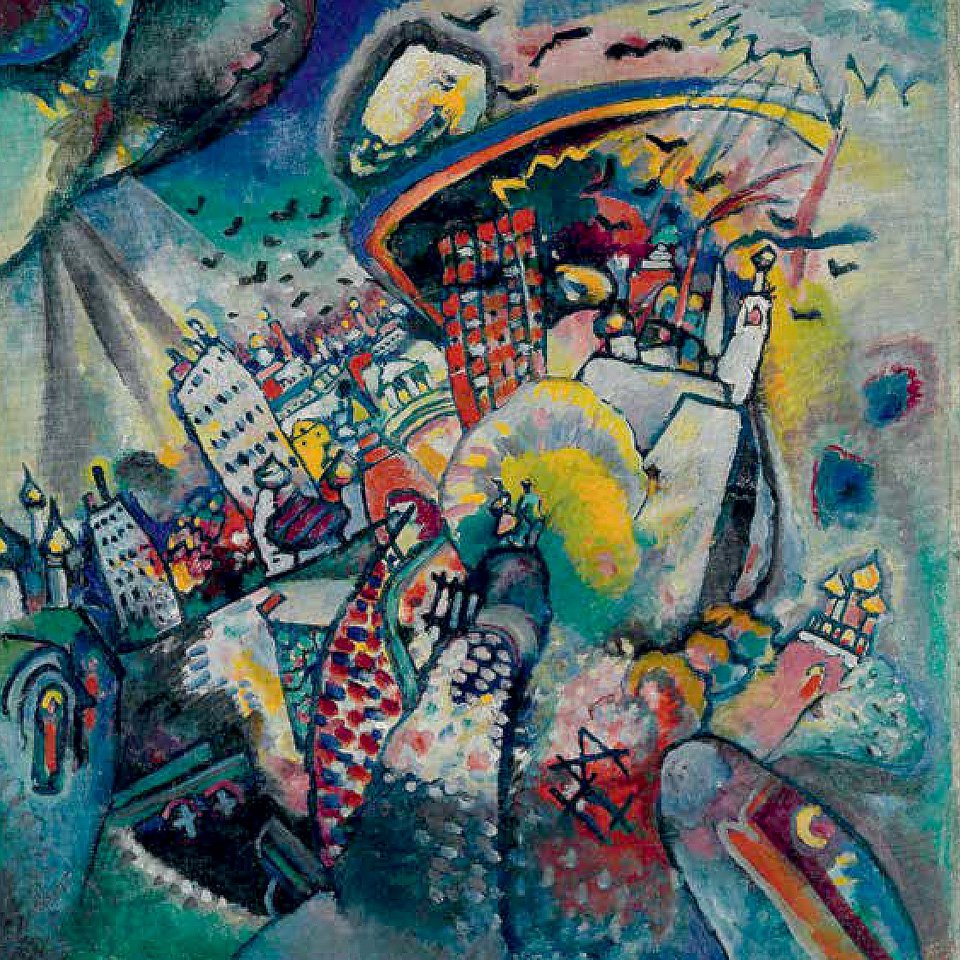

И уж совсем к разряду потаенных знаний можно отнести сведения об адресах личных — собственных или съемных квартирах, комнатах, мастерских. Широкой публике известно разве что про «комнатенку-лодочку» Владимира Маяковского в Лубянском проезде. А про что еще? Личные и рабочие пространства знаменитых авангардистов абсолютно не музеефицированы (исключением когда-то обещал стать дом Наталии Гончаровой в Трехпрудном переулке, но так пока и не стал). Соответственно, и побывать во всех тех помещениях вряд ли получится, но можно хотя бы узнать из книжки, где конкретно обитали и создавали свои версии нового искусства Василий Кандинский, Владимир Татлин, Петр Кончаловский, Георгий Якулов, Александр Родченко с Варварой Степановой или братья Веснины.

«Адреса авангарда» легко использовать как практическое пособие с готовыми пешеходными маршрутами. Берешь книгу в руки и прочесываешь центр Москвы, руководствуясь предложенной навигацией. Но одновременно это еще и увлекательный пазл, бумажная разновидность гипертекста: эпизоды и фрагменты, рассыпанные по страницам согласно топографическому принципу, могут складываться у читателя в умозрении в нечто большее — в панораму двух десятилетий художественной истории. И важно, что панорама эта снабжена понятными осями координат. По ним найдется если не все, то многое.