Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Есть конструктивисты, которые в представлении не нуждаются: Александр Родченко и Варвара Степанова, Густав Клуцис, братья Стенберги… Есть те, кто хуже изучен, но имена их все же на слуху: Алексей Ган, Соломон Телингатер. Две крупные выставки, состоявшиеся в Центре «Зотов» в первый год его работы, «1922. Конструктивизм. Начало» и «Логос: голос конструктивизма», напомнили нам и о других незаурядных, но малоизученных и не слишком известных фигурах. Среди них — как последовательные адепты конструктивизма, так и те, кто сблизился с ним по касательной.

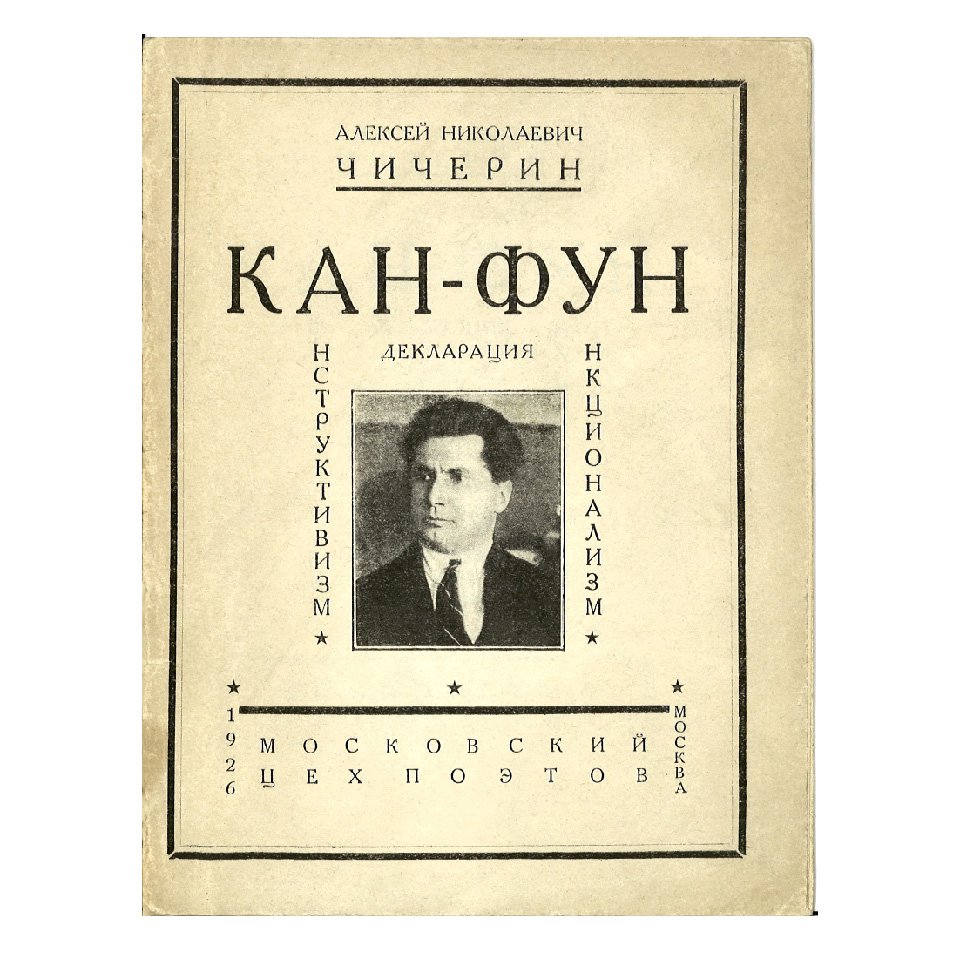

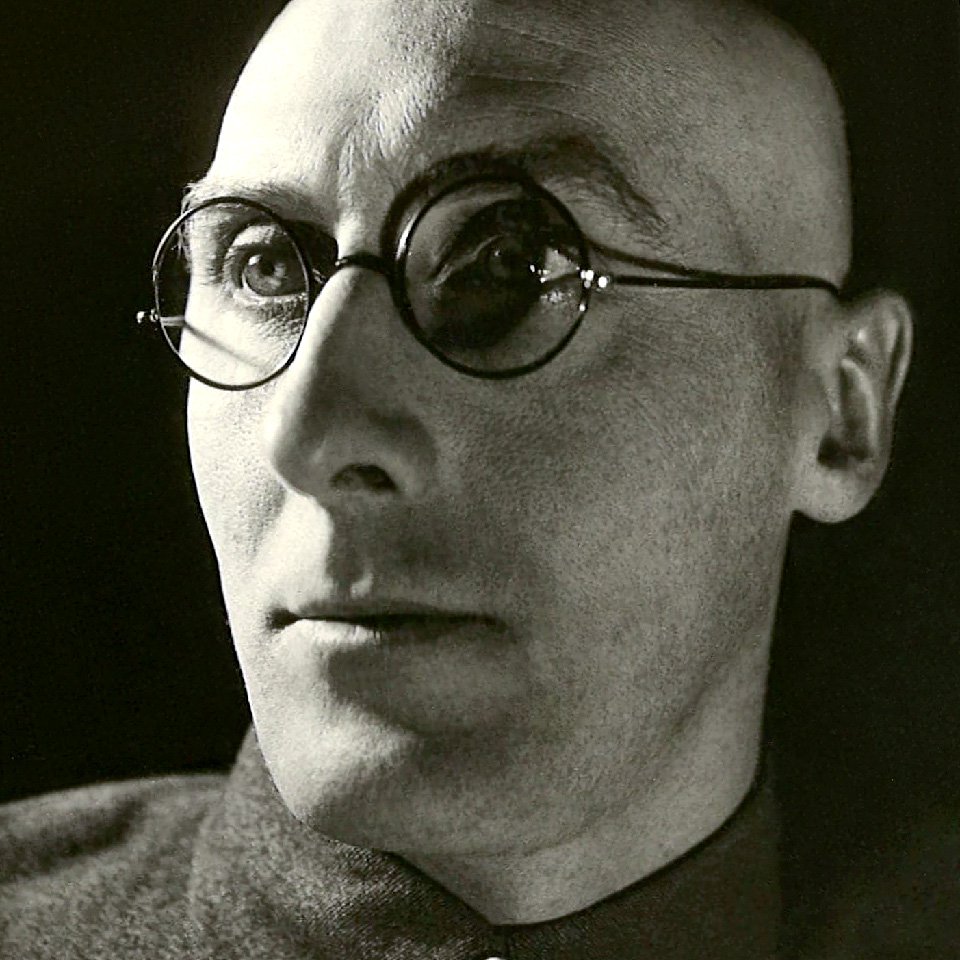

Фотомонтажный портрет поэта Алексея Чичерина (1889–1960), сделанный Александром Родченко, стал центральным экспонатом кабинета-лаборатории, который был выстроен на выставке «Логос: голос конструктивизма».

А в каталоге ему посвящена целая статья. Ее автор, литературовед Андрей Россомахин, называет Чичерина маргинальнейшим из маргиналов, радикальнейшим из радикалов и левейшим из левых. Сам поэт нарек себя коротко — кан-фун. Два слога, впрочем, раскладываются в длинную формулу-каламбур: «конструктивизм» плюс «функционализм» плюс «кунг-фу» плюс «Конфуций». «Здесь и претензия на роль Учителя, и одновременно акцент на боевом, брутальном „вколачивании“ нового знания (эстетики, поэзии) в головы робких и инертных современников», — интерпретирует ее Россомахин. Ныне почти забытый, в 1920-х годах кан-фун Чичерин рассуждал на своих публичных выступлениях о том, чем поэт отличается от прочих людей, и критически препарировал «мистика» Владимира Маяковского с его «древней» поэзией. Сам он занимался синтезом словесного и визуального, пытаясь зафиксировать в печати физиологию поэтической декламации (интонирование, дыхание, паузы), а, работая над сборником конструктивистской поэзии «Мена всех», обозначил себя «конструктором книги».

Чичерин не был несомненным новатором, но умел красиво эпатировать: например, печатал стихи на пряниках. Так что, по мнению Россомахина, его можно рассматривать и как акциониста.

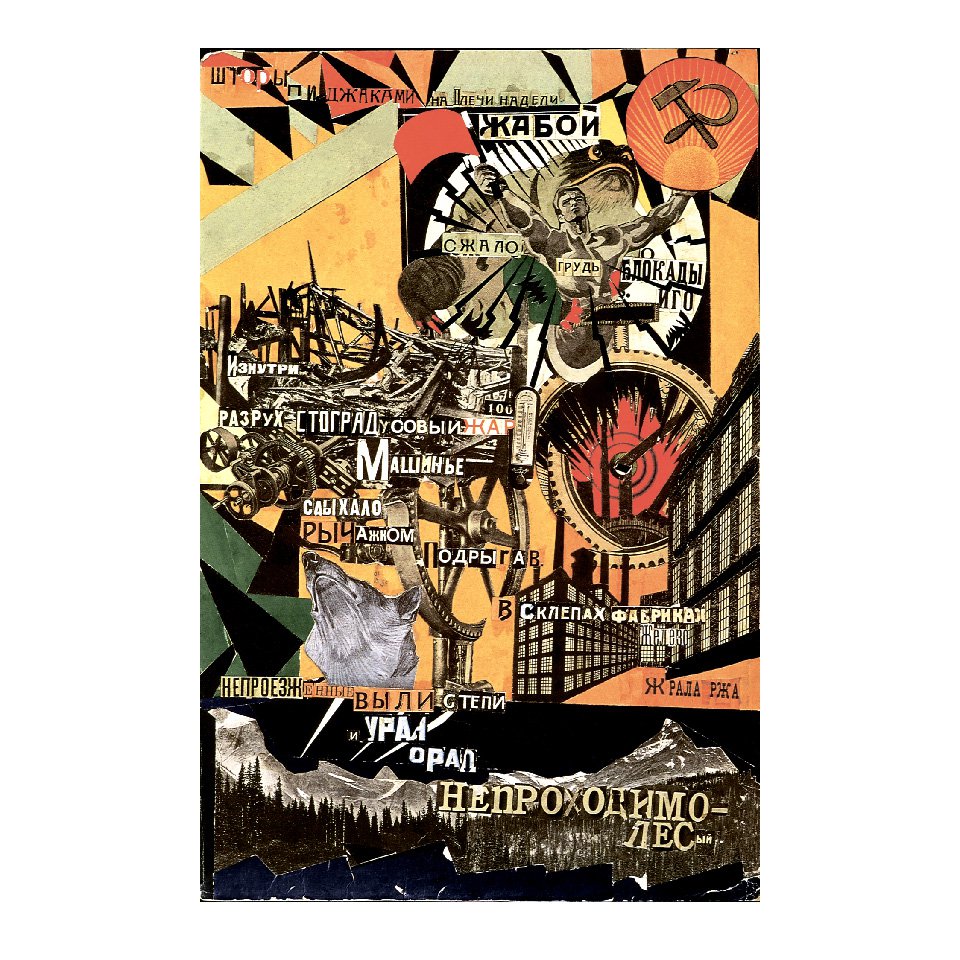

Юрий Рожков (1898–1940), строго говоря, не является конструктивистом: после революции он посвятил себя партийной работе и, в частности, служил политинструктором на одном из первых агитпоездов, а на рубеже 1920–1930-х годов выучился на геолога-разведчика, открыв впоследствии ряд ценных месторождений рудного золота. Однако этот художник-самоучка чутко воспринял и воспроизвел конструктивистскую эстетику в своих самобытных коллажах. Самые примечательные из них иллюстрируют поэму Владимира Маяковского «Рабочим Курска…» (1923), которой поэт отозвался на открытие крупнейшего месторождения железной руды в районе Курской магнитной аномалии. Несколько листов из этого цикла — а всего их 17 — показывал Центр «Зотов».

Рожков, вероятнее всего, ориентировался на знаменитые фотомонтажи Родченко к другой поэме Маяковского — «Про это». Его, непрофессионала, подход оказался более буквальным, но не менее выразительным. Если Родченко создавал выверенные, лаконичные композиции, лишь созвучные произведению Маяковского, то Рожков включил в свои монтажи полный текст исходной поэмы (набранный буквами, вырезанными из газет, плакатов и тому подобного), максимально точно подобрав к словам визуальные образы. Когда поэт упоминает «академический скоп, копошащийся у писателей в усах», Рожков выводит на арену усатых Тургончарова (гибрид Ивана Тургенева и Ивана Гончарова) и Гогресаева (гибрид Николая Гоголя и Викентия Вересаева). Появляются в коллажах и «прабабки носорожьи», и «ящерьи прапрадеды», то есть динозавры. Этот концентрированный «комикс» выглядит современно и поныне.

Начиная с дебютных выставок, Центр «Зотов» показал, что конструктивизм выходит далеко за рамки графического дизайна или архитектуры. Его можно рассматривать шире, как метод — метод монтажа чего бы то ни было: здания, фильма, человеческого тела. Звуковой репортаж, возникший в Советском Союзе в конце 1920-х, тоже явление конструктивизма. У его истоков стоял Сергей Третьяков (1892–1937) — поэт-футурист, лефовец и приятель Родченко. Фигура в целом известная, но в контексте конструктивизма — неочевидная.

Между тем, как отмечали кураторы выставки «Логос: голос конструктивизма», «он создавал из авторского текста, выступлений ораторов, музыки и шумов звуковой аналог фото- и киномонтажа». Там, к слову, звучали его репортажи начала 1930-х годов о победах в воздухоплавании, автопробеге, альпинизме и погружении на глубину, добытые из Российского государственного архива фонодокументов. Антология, собранная в каталоге, включает и два эссе Третьякова. В ярком, стилизованном под репортаж тексте «Радиомай» (1932) его автор рассказывает о том, как этот репортаж создается. «Нас пятеро человек — радиовещательная бригада — на балконе ГУМа под гигантским Лениным, глядящим в сторону Москвы-реки», — начинает он. А далее цитирует маститого диктора, который их, новичков, учит: «Микрофон не любит, чтоб на него кричали, говори просто. Не мешай радиослушателю слушать звуковую картину: цокот конницы, стрекот танкеток, грохот танков, рык самолетов». Пионер звукового репортажа был арестован и расстрелян в Москве в 1937 году.

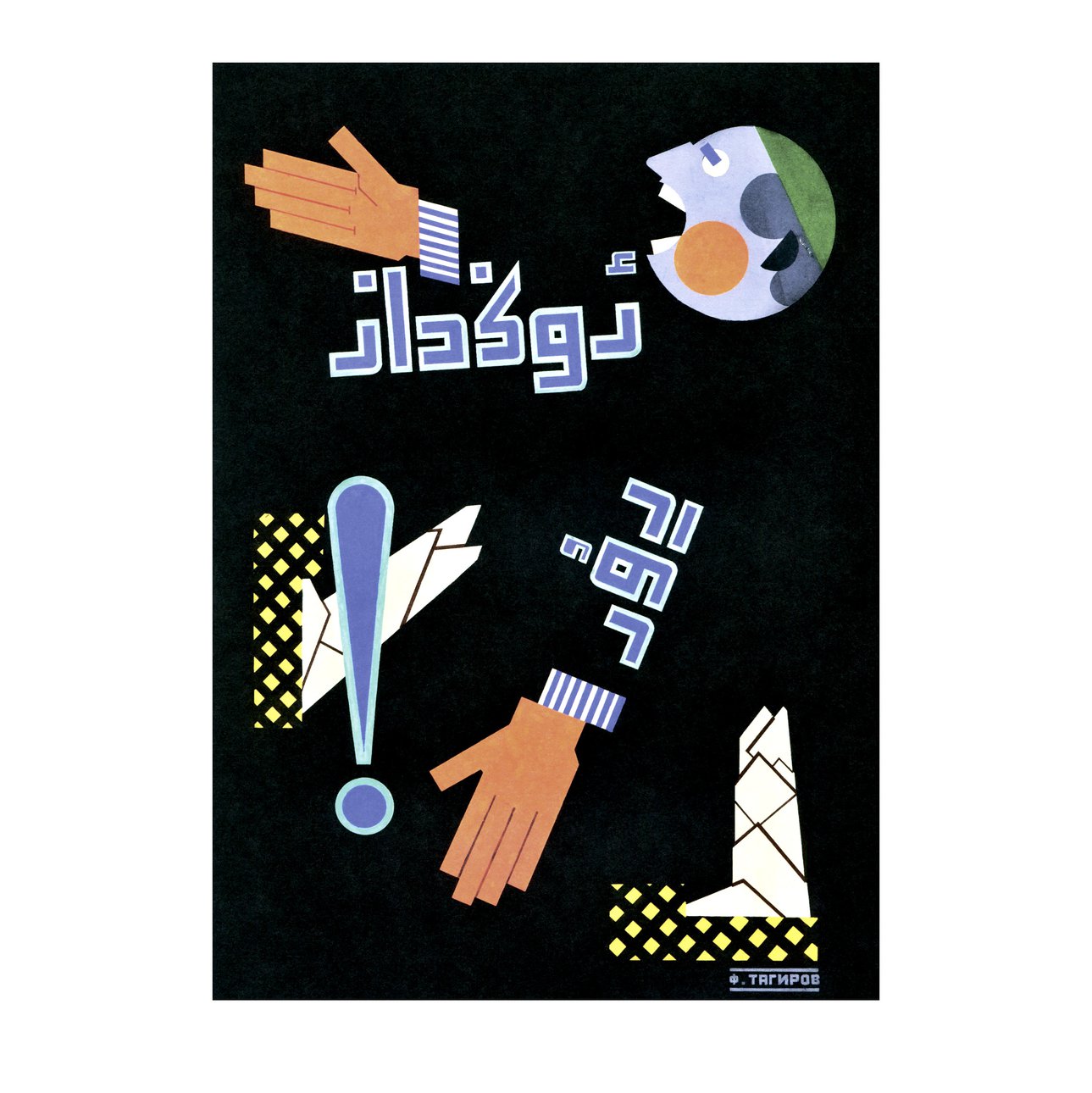

Для выставки «Логос: голос конструктивизма» Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан щедро поделился с Центром «Зотов» работами художника-графика Фаика Тагирова (1906–1978). В 1920-е годы он проявил себя как последовательный конструктивист, хорошо знакомый с опытом московских коллег, но в то же время ориентированный на национальную культуру. Тагиров изобрел самобытный вариант арабского шрифта, в котором традиции куфического письма сочетались с конструктивистским каноном. «Куфи» — один из древнейших стилей арабской каллиграфии, появившийся в конце VIII века, но его четкие квадратные формы оказались созвучны типографской эстетике 1920-х.

Тагиров тем не менее выступал за латинизацию татарской письменности и с 1927 года включился в популяризацию нового алфавита «яналиф». Он, в частности, проиллюстрировал вместе с сестрой Суфиёй Тагировой дошкольный букварь «Наша азбука» (1929), выпущенный в виде книжки-раскраски. Настоящий резонанс вызвала сверстанная им книга Казимира Эдшмида «Баски. Быки. Арабы» (1929): произвольная акцентировка в беллетристическом тексте, в рядовом многотиражном издании не всем пришлась по вкусу. Навыки фотомонтажа татарский конструктивист продемонстрировал при оформлении сборника произведений революционных американских писателей «Нью-Йорк» (1933). Книга даже удостоилась публичных обсуждений в Доме печати, в них участвовали и Алексей Ган, и Соломон Телингатер, и Эль Лисицкий, и Александр Родченко. Когда авангардные эксперименты стали неугодны власти, Тагиров полностью переключился на проектирование наборных шрифтов.

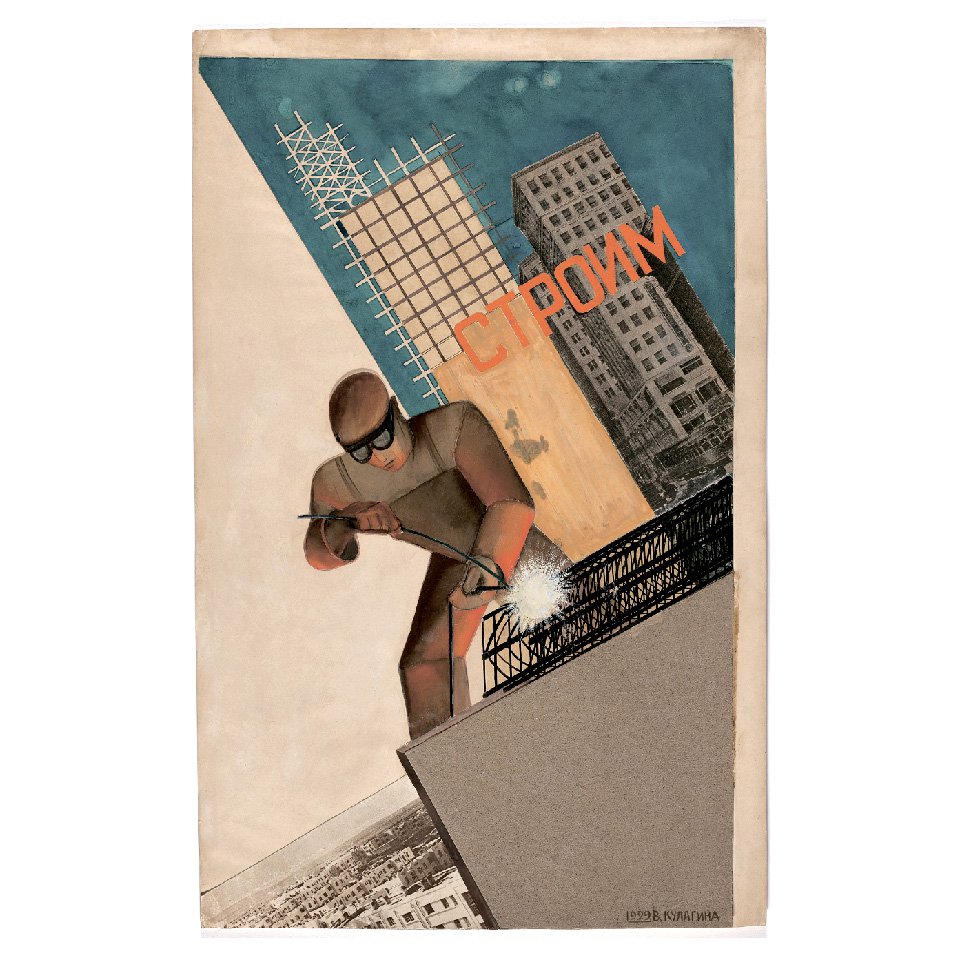

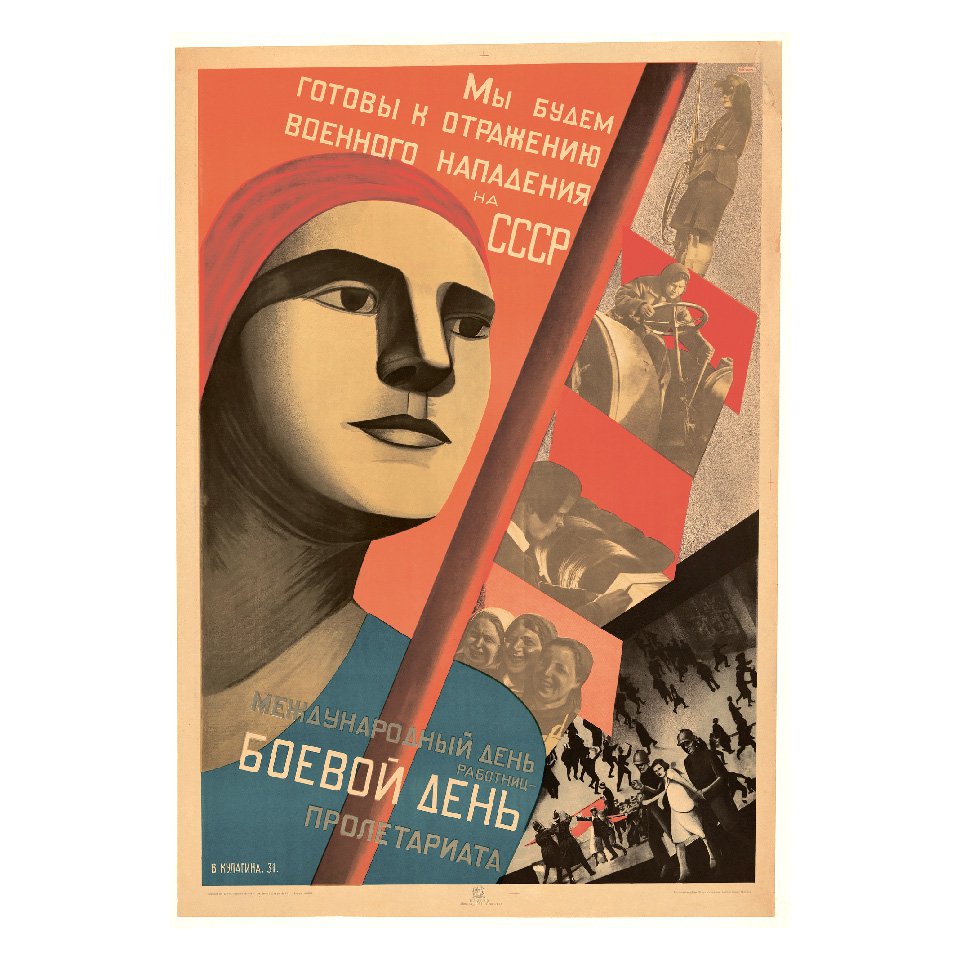

Женщины-конструктивисты — это не только Варвара Степанова и Любовь Попова, но и Валентина Кулагина-Клуцис (1902–1987). В отличие от произведений мужа, Густава Клуциса, ее работы не часто появляются на выставках авангарда. Но Центр «Зотов» о ней не забыл, помещая в экспозиции то графику из Государственного музея В.В.Маяковского, то оформленные ею брошюры Алексея Кручёных из коллекции «Мира». В 1928 году Кулагина-Клуцис вошла в команду художников, участвовавших под руководством Эль Лисицкого в оформлении павильона СССР на Международной выставке печати «Пресса» в Кельне. Годом позднее художница поступила на графический факультет ВХУТЕИНа.

Ее дипломная работа — плакат «Строим» — относится к числу лучших плакатов тех лет. В ее фотомонтажах нередко появлялись женские образы, прежде всего работниц-ударниц. В 1930-е годы плакаты и графику Кулагиной-Клуцис часто показывали как в Советском Союзе, так и за рубежом, но в ее творческой жизни уже начался черный этап. В дневниковых записях художница негодует, что в новой политической действительности она не может проявить изобретательность и вынуждена создавать неотличимые друг от друга плакаты, а в другом месте вспоминает неподобающее поведение председателя правления ИЗОГИЗа, который позволил себе внезапно ее поцеловать.

Позднее, после ареста и расстрела мужа в 1938 году (о чем она так и не узнала, веря официальной версии о его смерти в результате сердечного приступа), ее ждало забвение: для «жены врага народа» оказались закрыты все двери. Сегодня имя Валентины Кулагиной-Клуцис чаще встречается в англоязычной печати, чем в публикациях на русском языке.