Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) всегда был больше чем художник, хотя и живописал почти всю свою долгую жизнь. Кажется, специально под него в 1928 году придумали помпезное, но несколько неопределенное звание «заслуженный деятель искусств РСФСР». Значение этого титула мы ощущаем даже спустя десятки лет — иначе не стали бы отмечать второй год подряд 150-летие этого советского «народного художника», лауреата различных премий, академика, профессора, доктора искусствоведения, ректора и директора различных институций, etc. etc.

Иной раз Игоря Грабаря называют «человеком эпохи Возрождения», имея в виду, что он многого достиг в разных видах искусства: живописи, архитектуре и даже, как говорят, в ДПИ. Что-то справедливое есть в этой торжественной постановке на котурны. А если еще и вспомнить то, что им написано, — тексты об искусстве и художниках, то получится почти в полном смысле ренессансный человек. Скажем, такой как Джорджо Вазари, которого широкая публика по большей части знает как сочинителя всемирно известных «Жизнеописаний прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов», а также строителя знаменитых Уффици. Ну и как автора некоторого количества картин и настенных росписей, о которых ведают лишь специалисты.

Грабарь действительно чем-то походил на Вазари. Оба они были не слишком выдающимися художниками, но оба оставили по себе нестираемый отпечаток в истории искусства. Как бы мы могли обойтись без вазариевских «Жизнеописаний» и без грабаревских многотомных историй русского искусства (и дореволюционной, и послевоенной, советской академической)? Оба они были маньеристами (отнюдь не в уничижительном, а в чисто классификационном отношении) — понятно, каждый на свой лад: один был эпигоном мастеров Высокого Возрождения, другой — уходящих или ушедших импрессионистов. Оба они были не новаторами, а, скорее, закрепителями старого, пусть и недавнего прошлого, искусства, отдавая предпочтение школе и традиции — словом, всему тому, что иной раз рождает не столько ярких художников, сколько очень неплохих преподавателей. К примеру, таких как Павел Чистяков, у которого, кстати, Грабарь перед поступлением в Академию художеств брал уроки рисования.

Тяга к учебе у Грабаря, кажется, была в крови (его отец вынужденно стал преподавателем иностранных языков и русской словесности). Он любил учиться, а еще больше любил поучать. Последнее свойство считается признаком не совсем уверенной в себе натуры. Тем не менее Грабарь схватывал знания на лету, а затем передавал их молодым коллегам. Недолго проучившись в мюнхенской школе-студии Антона Ажбе (Ашбе), он успел разделить с ним бремя совместного преподавания. Ему буквально смотрели в рот и Мстислав Добужинский, и «вольноопределяющийся» в искусстве князь Сергей Щербатов, в будущем щедрый меценат и коллекционер. Да, эдакое всезнайство вносило некоторую прохладцу в его отношения с петербуржцами, о чем он сам никогда не говорил и не писал, даже в «честной» автомонографии «Моя жизнь». По поводу амбиций Грабаря нелестно отзывались иные из его коллег по журналу «Мир искусства», куда он с самого возникновения издания писал критические обзоры из-за рубежа. Александр Бенуа отметил эту его черту в своих «Воспоминаниях»: «Тон Грабаря был (особенно тогда, в первые годы) положительно невыносим. Он все время кого-то чему-то учил, причем в громадном большинстве случаев то были изжитые и уже давно нами пережитые „истины“».

Был ли оригинален Грабарь в своих начинаниях — как индивидуально-творческих, так и общественно-художественных? И да и нет. Чаще всего он был, что называется, вторым, но при этом таким вторым, который первых отодвигает в тень. Например, «История русской живописи XIX века» Бенуа — краткая, но весьма выразительная по своим личностным оценкам — вышла в свет в 1902 году. Спустя пять лет Грабарь начал выпускать тома «Истории русского искусства», над которой, помимо него самого, работали лучшие на то время специалисты: Николай Врангель, Павел Муратов и другие. В этом издании он обнаружил прекрасный организаторский талант. То, что «кадры решают все», он понял уже тогда.

Однако опыт в качестве куратора выставок оказался не слишком удачным, хотя для устройства экспозиции «Современное искусство» 1903 года он получил основательную подпитку от своих «выучеников» — князя Сергея Щербатова и Николая фон Мекка. Его попытка привить петербуржцам вкус к обустройству и украшению интерьеров в стиле à la russe, или русском art nouveau (над мебелью, драпировками, вышивками и тому подобным работали почти все мирискусники), окончился крахом. Нераспроданную выставку-продажу тогда окрестили «Грабариадой». Забегая вперед, скажем, что коммерческие выставки Грабарю как-то не удавались. Передвижная экспозиция русского искусства в Нью-Йорке и других городах США в 1924 году едва свела концы с концами. А за музейную выставку русских икон XVI–XVIII веков, прошедшую с успехом в Германии в 1929 году, Игорю Эммануиловичу нужно выразить особую благодарность, ибо она, снискав восторги прессы и аплодисменты зрителей, так и не вызвала слюну коммерческого интереса (а ведь спонсировавшее ее советское торгобъединение «Антиквариат» на это весьма и весьма рассчитывало). Впрочем, оно и к лучшему — иначе мы много чего могли бы лишиться.

Коль скоро речь зашла о музеях, то тут нельзя не отметить деятельность Грабаря на этом поприще. У Вазари, как известно, были Уффици (правда, тогда они еще не успели превратиться в полноценный музей) — у Грабаря была Третьяковская галерея (напомним, что в тот период она уже стала муниципальной, но при всем этом сохранила частноколлекционерский характер). Он превратил ее в полноценный музей национального искусства, соответствовавший XX веку. Его насмотренность в мировом и отечественном искусстве и научная педантичность в отборе и представлении материала сыграли в этом не последнюю роль. Свои московские Уффици он начал с тотального разрушения прежней экспозиции, задыхавшейся от тесной, ковровой развески картин и спотыкавшейся о хронологическую путаницу. За голову тогда схватились в Московской городской думе и в доме Ильи Репина. Этот ужас перед радикальными переменами не разделил разве что Василий Суриков, которому очень понравилось, как в новой экспозиции предстала его «Боярыня Морозова». С 1913 года, когда Грабарь совершил эту институциональную революцию, будучи попечителем галереи (сиречь директором), и построил экспозицию по историко-художественному принципу с акцентами (то есть выделенными специальными залами) на творениях выдающихся мастеров, и нужно отсчитывать историю музеев XX века. С той поры Грабарь стал в буквальном смысле заслуженным деятелем музеестроительства. Позднее с ним советовались Борис Терновец, когда занимался развеской импрессионистов и модернистов в Музее нового западного искусства в морозовском особняке на Пречистенке, а также главный хранитель Русского музея Петр Нерадовский, тоже экспериментировавший с переменами в экспозиции.

Вспоминая Грабаря, обычно имеют в виду как его истории русского искусства, так и реставрационные мастерские, более 60 лет носящие его имя. Их учреждение в 1918 году — без всяких скидок подвиг Игоря Эммануиловича, поскольку в то трудное время он спасал не только памятники искусства, но и спасателей этих памятников, то есть реставраторов и историков-знатоков, в том числе древнерусской иконы. Грабарь всегда помнил о кадрах. И хотя первая расчистка «Троицы» Андрея Рублева была произведена еще в 1904–1905 годах тщанием Московского археологического общества и прославленного Ильи Остроухова, в большинстве своем публика помнит все-таки вторую, грабаревскую реставрацию. Как уже говорилось, будучи вторым, он мог представить себя в качестве первого. И иной раз заслуженно.

Однако и эта вполне безобидная и во всех отношениях гуманитарная и гуманистическая институция со временем оказалась под ударом. Возможно, Грабарю припомнили не только его короткое знакомство с возглавлявшей Всероссийскую коллегию по делам музеев и охране памятников искусства при Наркомпросе Натальей Седовой-Троцкой, супругой изобретателя «перманентной революции» (а ведь именно с ее благословения Игорь Эммануилович основал реставрационные мастерские), но и его неудачный кураторский опыт с выставкой икон в Германии в 1929 году. Так или иначе, но уже к середине 1930-х годов под деятелем искусств, который прежде умудрялся сидеть на двух, трех и более стульях, осталось уже не так много сидений.

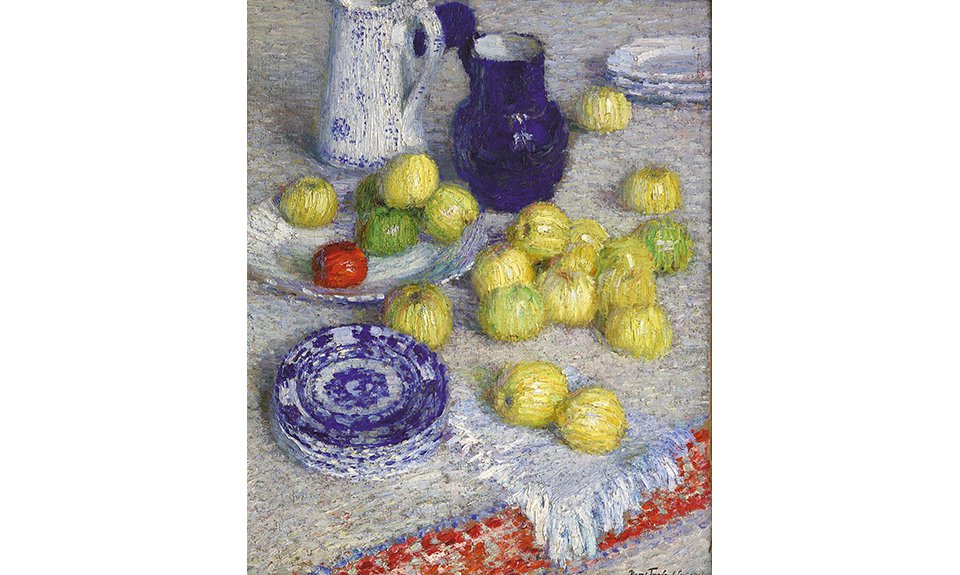

В 1934 году были закрыты реставрационные мастерские. Ведущие реставраторы Павел Юкин и Григорий Чириков, сопровождавшие Грабаря в зарубежных поездках, были арестованы. Образно говоря, мастерские получили «десятку»: им инкриминировалось то, что у них под видом реставрации занимаются скрытой религиозной пропагандой. Вновь они открылись в 1944 году, когда нужно было залечивать культурные раны и увечья. Грабарь в 1930-е — уже давно не директор Третьяковки, не глава реставрационных мастерских, но пока профессор университета. Ему нужен некий статус. И тут он вспомнил, что по первой профессии он все же живописец. Но время беспощадно, особенно в наших краях. Импрессионизм Грабаря («ученый импрессионизм» — этот искусствоведческий оксюморон придумал по отношению к художнику профессор Николай Машковцев) был уже совершенно неуместен: с конца 1920-х годов политически проверенные искусствоведы начали атаку на эту «буржуазную тенденцию в нашем искусстве». Когда-то Грабарь сетовал: «Если бы я мог сбросить с себя архивы, истории, исследования, весь организационный дурман, забивавший голову и отводивший от живописи. Но что-нибудь одно: либо искусство, либо наука об искусстве». И вот вроде бы настал такой благоприятный момент. И Игорь Грабарь сделал то, чего прежде и в мыслях не держал.

Спрятав на антресоли свои среднеевропейские импрессионизмы, он замахнулся на тематическую картину. Понятно, что историко-революционную. У него она лежала как бы про запас — «Ленин у прямого провода». Заказ на нее он получил еще в 1927 году, когда темы распределялись выставкомом в преддверии десятилетней годовщины революции. На этот сюжет никто не претендовал: невыигрышный. Грабарь же взялся, видимо полагая, что за опозданием и суетой к юбилейной выставке дело о заказе похерят. Так оно и получилось. А тут, в 1933 году, пришлось вспомнить, поскольку нужно было заявить о своей лояльности.

Мастер кисти, а заодно и слова, сочинил почти что вазариевский рассказ (он имеется в автомонографии 1937 года «Моя жизнь») о том, как он шесть лет не переставал работать над картиной: подбирал цвет обоев для переговорной комнаты, делал муляж головы Ленина, менял выражение восторженного лица телеграфиста и сосредоточенной физиономии секретаря Ильича (но, увы, то одного, то другого бывшего секретаря сажали). История очень живописная. Но кто же ей поверит? Вдумаемся: шесть лет подбирать цвет обоев! Ведь Грабарь не Александр Иванов. И потом, «У прямого провода» — все же не «Явление Христа народу». Сам автор в этом неуспехе позже честно признался: «…[вышло] в лучшем случае — добросовестно выполненное „казенное“ задание, в худшем — сносная раскрашенная фотография». Последовавшие «Крестьяне-ходоки на приеме у В.И.Ленина (И.В.Сталина)» (1938) вообще вне всякой критики, настолько они беспомощны. Понятно, почему они в скором времени упокоились в Музее Ленина.

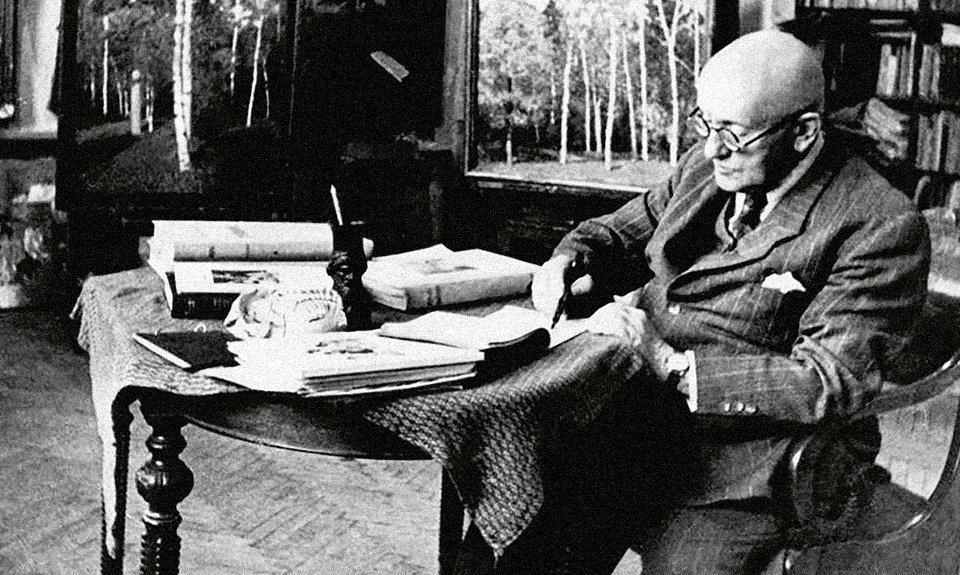

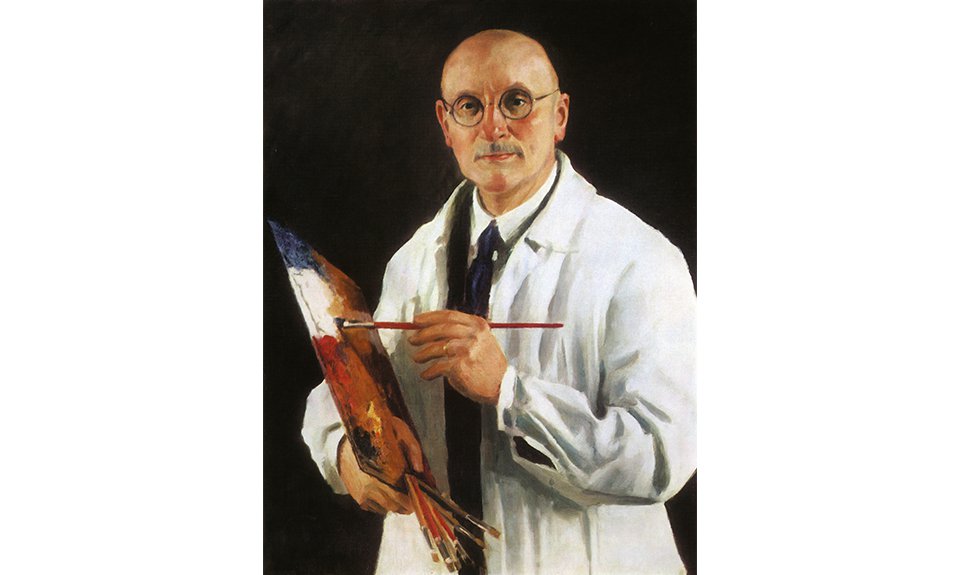

Считалось, что 1930-е годы — время расцвета Грабаря как портретиста. По крайней мере, так об этом писалось в нетолстых альбомах и буклетах издательства «Художник РСФСР», авторами которых по большей части были журналисты, а отнюдь не искусствоведы. Предчувствуя, что вряд ли какой историк искусства или критик возьмется о нем писать, Игорь Эммануилович позаботился о себе сам, сочинив литературный автопортрет на фоне эпохи. Для этого персонального жизнеописания он придумал особый жанр — автомонография.

Как портретист, Грабарь попробовал себя в жанре, который следовало бы назвать «советский салонный портрет», или портрет советской культурной и военной элиты (почему-то эти две социальные группы в те времена соседствовали друг с другом). Исполненные оптимизма, порой романтически вдохновленные, герои таких портретов (композитор Сергей Прокофьев, арфистка Вера Дулова, литератор Корней Чуковский, летчики-полярники Михаил Водопьянов и Анатолий Ляпидевский) уютно располагаются в креслах, за музыкальными инструментами, на софе с папироской (актриса К.Д.Медова).

Для эстетически нетребовательных заказчиков Грабарь попробовал реанимировать старинный жанр академической живописи — «ню». Однако его «Флора» 1934 года все же больше смахивает на российскую Нюшку. И тут невольно напрашивается мысль: а ведь неплохо Игорь Эммануилович писал в 1900-е годы! И «Сентябрьский снег», и «Мартовский снег». Да и «Февральская лазурь» ведь тоже ничего.

Государственная Третьяковская галерея

«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»

18 ноября — 26 февраля 2023