Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Ваш музей проводит ежегодный фестиваль «Дягилев. Постскриптум» — у вас идут спектакли, полноценная театральная программа, что редкость для музеев. Как он возник? Кто вас вдохновил?

Вдохновил меня сам Сергей Павлович Дягилев. Для нас, студентов-театроведов, это была полузапретная фигура. Попав на работу в Театральный музей, я поняла, что есть очень интересный блок материалов Серебряного века, «Мира искусства», эскизы замечательных художников — сподвижников Сергея Павловича, есть архив Дирекции императорских театров. Дягилев стал подавать мне знаки: «Наталья, а мы тут еще, в общем, присутствуем давным-давно, еще до вашего прихода, мы уже здесь кое-что сделали и подумали». Вот эти письма, статьи, Зильберштейна двухтомник замечательный — собственно, это вообще начало начал дягилевоведения.

Окончила факультет истории и театральной критики Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

В 1973 году поступила на работу в Ленинградский театральный музей, со временем стала заместителем директора по научной работе. С 2006 года директор Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. С 2009 года художественный руководитель фестиваля «Дягилев. P.S.».

Заслуженный деятель культуры РФ.

Награждена орденом Дружбы и орденом Почета, офицер Ордена искусств и литературы (Франция).

Когда в 2007–2008 годах в музей стали поступать запросы из Англии, Дании, Австралии на экспонаты для выставок в честь 100-летия «Русских сезонов», я предложила правительству города: «Послушайте, Дягилев — один из самых мощных брендов Петербурга. Кто открыл миру русское искусство так сильно, так мощно, как не он?!» И Валентина Ивановна Матвиенко, которая тогда была губернатором, услышала, дала задание на финансирование и стала почетным президентом фестиваля. За год мы эту программу придумали.

В 2020-м, в год коварного COVID-19, музей открыл свою программную выставку «В круге Дягилевом». Это наша самая главная выставка-посвящение. Мы рассказали о тех, кого Дягилев выбрал для сотрудничества. Это 135 ликов самых креативных людей европейской культуры, 20 лет работавших с ним. Лики, написанные Серовым и Бакстом, Пикассо и Мунком, де Кирико, Руссо, Челищевым. Безмолвные портреты были прокомментированы «подстрочником»: перепиской, высказываниями героев, полными восхищения и зависти. Этот «клубок страстей» был той субстанцией, которая помогала Дягилеву создавать его грандиозное предприятие.

В этом году у нас 13-й фестиваль. К сожалению, мы споткнулись об эту цифру. Я посмотрела, что же делал Дягилев в 1913 году. Фактически он уже готовился к отъезду, потому что грозила начаться Первая мировая, и он с труппой, боясь мобилизации, призыва своих юношей, которые составляли ее костяк, уехал и отсиделся в Испании. Был у нас прекрасно выстроен сюжет фестиваля 2022 года во славу 150-летия Сергея Павловича, но в определенное время все сломалось, и «Спящая красавица» Джона Ноймайера не доехала к нам, хотя мы должны были завершить ею оммаж нашему герою.

К каждому фестивалю вы делаете какую-то супервыставку. И нынешнюю «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» тоже пришлось корректировать?

Сначала нам предложили итальянцы сделать выставку «Миф о Венеции». Вот Каналетто, вот Лонги, вот костюмы — и вообще поговорить о Венеции XVIII века, имя Казановы даже не упоминалось. И мы подумали: ну что ж, просто примем выставку итальянских партнеров. Я позвонила куратору Аркадию Ипполитову, потому что он у нас петербургский венецианец, пишет о Венеции много, любит ее, и он согласился войти в кураторскую группу. А когда все это навернулось и итальянцы отказались от выставки, машина уже была запущена.

С легкой руки Аркадия мы связали Венецию Казановы и Петербург Дягилева через «Любовь к трем апельсинам» Карло Гоцци. В результате появляется выставка об отражении Венеции XVIII века в театре Серебряного века, но только в определенном ракурсе: это те поиски, те пружины, которые были спровоцированы идеями комедии дель арте и фьябами Карло Гоцци. А поскольку наши выставки мы определяем как своеобразное музейное зрелище, то решили, что это будет выставка с прологом и эпилогом, в четырех актах (с 18 ноября 2022 года по 16 апреля 2023 года).

Представьте себе человека, который ничего не слышал о вашем музее. Как бы вы в трех словах сказали, что самое главное, ради чего к вам надо прийти?

Это эскизы Серебряного века и русского авангарда. Мы монополисты театрального Малевича и храним 20 эскизов к футуристической опере «Победа над Солнцем». Дальше, коллекция музыкальных инструментов, которая до 1939 года находилась в Государственном Эрмитаже. Больше 3 тыс. единиц хранения. Абсолютно уникального, мирового значения коллекция. И гардероб Императорских театров России, около 5 тыс. реальных костюмов — оперных, драматических, балетных, Мариинской и Александринской сцен в основном. Дирекция императорских театров располагалась в Петербурге, главные мастерские были здесь. После революции эта коллекция оказалась в городском прокате костюмов для художественной самодеятельности, где можно было за 16 копеек взять костюм, например, Марии Николаевны Ермоловой, выйти на сцену, не зная, что это ее платье, и прочесть «Песню о Буревестнике».

Но сейчас вы не даете их никому напрокат? Шутка.

Мы и 16 копеек не берем. Мы не сразу поняли цену того, что имеем. У нас есть ламановский костюм Раневской для Ольги Книппер-Чеховой, костюмы по эскизам Льва Бакста. Кстати, мы обладаем самой большой в мире коллекцией эскизов Бакста.

Когда я увидела ретроспективу костюмов Ива Сен-Лорана в Эрмитаже в 1987 году, мне пришла в голову мысль: как бы показать наши костюмы дизайнерам Сен-Лорана? У нас тогда было отреставрировано костюмов 20. Я попросила Бориса Борисовича Пиотровского познакомить меня с этими людьми. Они пришли к нам и, увидев все это, закричали: «От-кутюр, от-кутюр!» И тогда мы с Александром Тарто, представителем Ива Сен-Лорана, перемигнулись: «Мы можем сделать выставку этих костюмов в Париже». Выставка была названа «Искусство балета в России. Ив Сен-Лоран представляет», и она открылась в Парижской опере в 1991 году.

Это был потрясающий миг нашего общего музейного счастья. Весь центр Парижа был тогда в баннерах с нашей рекламой. Выставка шла три с половиной месяца с очередями на вход (!). Потом я получаю телеграмму: просят продлить еще на полтора месяца — таков успех. Это был важный шаг для музея и для меня лично.

Расскажите, как вы попали в музей и стали директором.

Я пришла в музей в середине 1970-х. Была научным сотрудником, заведующей отделом, затем заместителем директора по научной и международной деятельности, а потом стала директором. Собственно, эту международную деятельность, не буду скромничать, я придумала и создала. У меня не было никакого отдела, никаких переводчиков — ничего. Мне хватило моего английского, который я когда-то с таким остервенением учила. Хотя мне тогда то и дело говорили: «Метелица, ты с ума сошла! Зачем тебе вообще нужен язык? Ты видела иностранцев, что ли?» Это сегодня непонятно, наверное, тем, кто помоложе, но была такая история. И я параллельно окончила три курса программы филологического факультета университета — три года, по 18 часов в неделю.

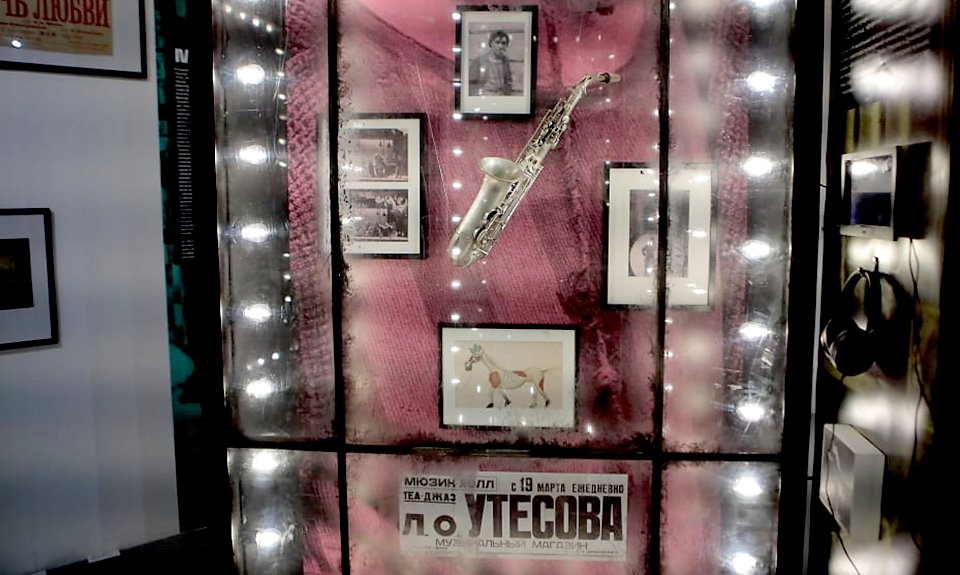

Музей тогда был один, театральный, потом он начал прирастать музыкальными филиалами: музеем Римского-Корсакова, музеем Шаляпина, — появился статус музея театрального и музыкального искусства, а в 1990 году был отдан нам под размещение коллекции музыкальных инструментов уже и Шереметевский дворец — Фонтанный дом.

В музее, конечно, фантастическая коллекция. Но любое дело — это прежде всего люди, и здесь потрясающие люди. Знаете, крепкая петербургская театроведческая школа. И дамы при этом были очень, я бы сказала, жовиальные, никакой плесени и пыли. Конечно, они все были влюблены в свои экспонаты. При этом они были женщинами во всем: крутили романы, кокетничали. Это была особая среда, территория некой свободы. А уже потом настоялись мои десятилетия здесь. И я понимаю, что и это пройдет и что останется все самое главное, и останется неглавное, и это неглавное тоже может стать главным и востребовано будет обязательно.