Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Какими бы национальными особенностями ни обзаводилось искусство модернизма в тех или иных странах, оно никогда не обходилось без влияний из Европы. В этом смысле Бразилия не была исключением. Но интересно другое: в силу заокеанской удаленности и, главное, местной культурно-экономической специфики эстетическая революция здесь припозднилась — а когда все же началась, то вынуждена была открещиваться от некоторых европейских трендов. Если в России начала 1910-х годов слово «футуризм» служило паролем и призывом, то бразильским авангардистам десятилетие спустя приходилось не без раздражения заявлять, что с футуризмом у них нет ничего общего. Однако им долго не верили — даже после того, как в Сан-Паулу в феврале 1922 года состоялась судьбоносная Неделя современного искусства.

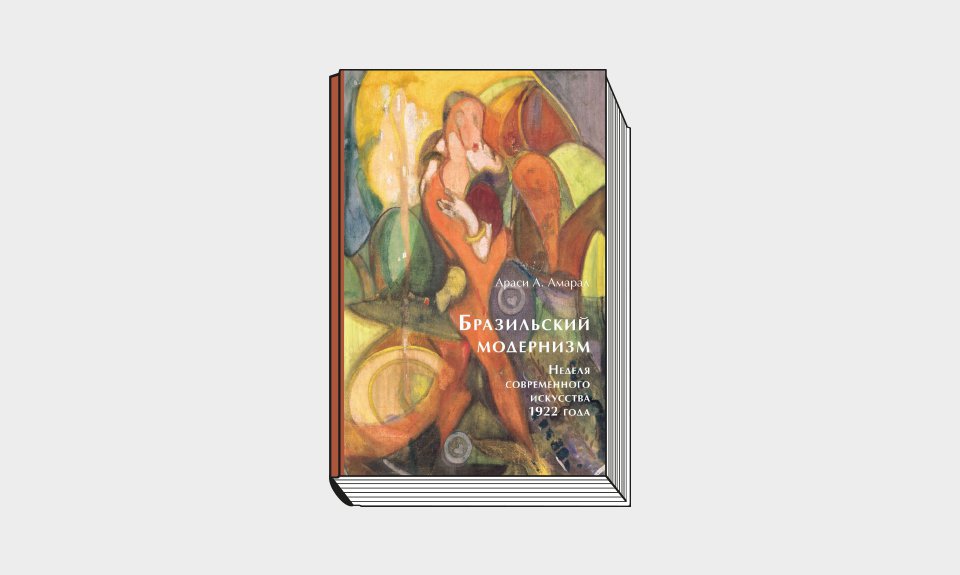

От нее ведется отсчет истории бразильского художественного авангарда, отметившего недавно 100-летие. Тому «героическому периоду», по выражению поэта Мариу ди Андради, посвящена книга «Бразильский модернизм: Неделя современного искусства 1922 года», написанная в конце 1990-х историком искусства Араси Амарал и вышедшая недавно в издательстве «БуксМАрт» под научной редакцией Натальи Вихревой. По сути, это первое обстоятельное исследование темы, опубликованное на русском языке.

Надо признать, что большинству наших соотечественников бразильское искусство ХХ века (да и любого другого столетия) почти не знакомо. То ли дело Мексика! Тамошних муралистов от нас даже в советское время особо не прятали, даром что те почти все поголовно увлекались идеями Льва Троцкого. Почему Бразилия не Мексика, Араси Амарал терпеливо объясняет читателю еще в самом начале своего труда. Северного соседа по Латинской Америке она называет «полюсом американского национализма, обусловленного мексиканской социальной революцией». Кстати, южный сосед, Аргентина, характеризуется ею, напротив, как оплот интернациональных тенденций, чуть ли не космополитических. Ну а Бразилия, получается, занимала тогда позицию посередине — и географически, и эстетически. Местные художники в части соотнесения себя с остальным миром долго запрягали, но поехали все же довольно быстро.

В первых главах книги исследовательница анализирует положение дел в национальном искусстве начала ХХ века — и находит это положение грустным. Живопись в основном подражала парижскому академизму, причем тем его образцам, которые в самом Париже давно вышли из моды даже у консерваторов. С остальными искусствами обстояло не лучше. Но отдельные новаторы все-таки заявляли о себе, и чаще это происходило не в Рио-де-Жанейро, тогдашней столице страны, а в Сан-Паулу. Именно там художники, поэты и музыканты, «объединенные идеалом деструктивного обновления», по выражению Амарал, вознамерились дать решительный бой всему косному и отжившему. Один из лидеров движения, Эмилиану ди Кавалканти, вспоминал позднее: «Я предложил Паулу Праду сделать нашу неделю, которая должна была стать неделей литературных и художественных скандалов, неделей, когда мы пришпорим сан-паулусских буржуев».

Выставка и сопутствовавший ей фестиваль состоялись в фойе Муниципального театра. Скандалов вокруг Недели современного искусства действительно хватало, но вот «пришпорить буржуев» по-настоящему не вышло: те сочли выставку модным светским событием и были не прочь там продефилировать, что вызывало неудовольствие радикально настроенных членов оргкомитета. Тем не менее коллективный вызов рутине был брошен, и с того момента модернизм воспринимался многими уже как неотъемлемая часть бразильского культурного ландшафта.

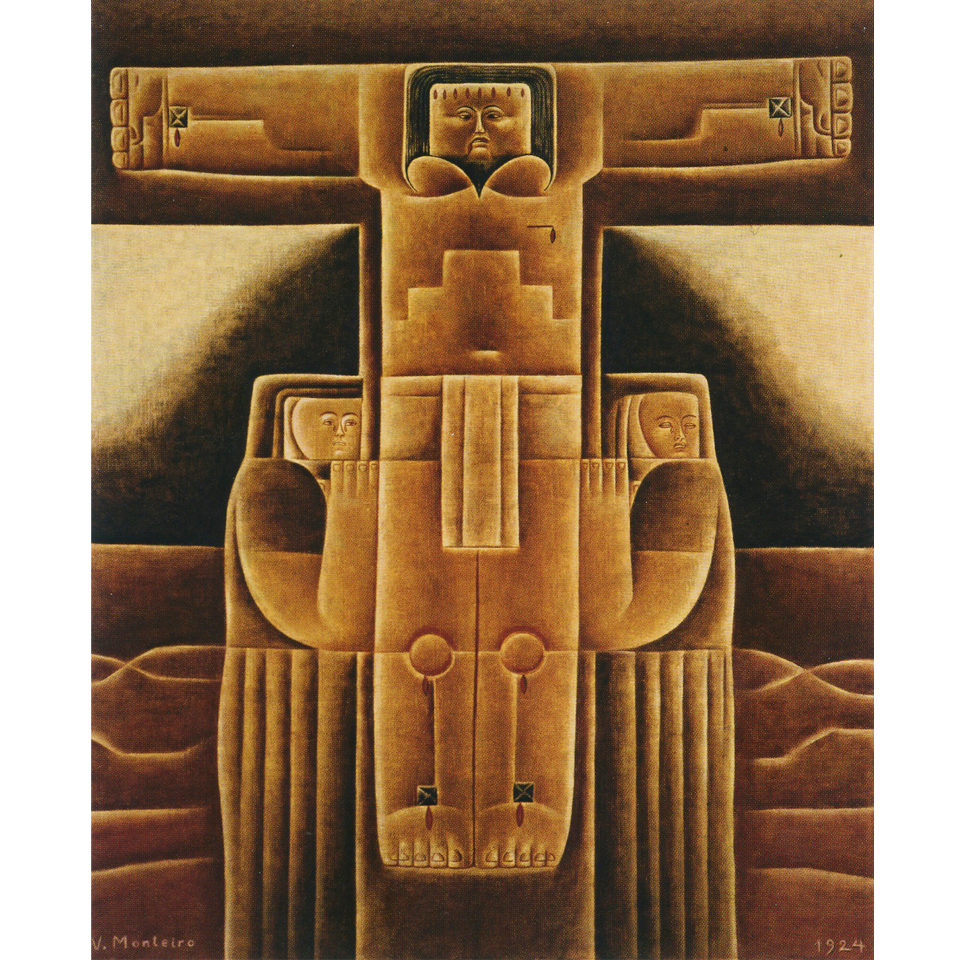

Хроники художественных событий 1920-х годов — это только часть панорамы, которую Араси Амарал разворачивает перед читателем. Она преподносит тот период еще и в теоретических постулатах, и в творческих портретах отдельных героев. Среди этих последних, к слову, значительную роль играли «амазонки авангарда» — свои, бразильские. Например, Анита Малфатти, которую называли «фитилем модернизма», во многом задавала тон на Неделе современного искусства. А Тарсила ду Амарал, почти однофамилица автора книги, хоть и не участвовала в фестивале 1922 года (она тогда жила в Париже), оказала на бразильский модернизм огромное влияние. Достаточно сказать, что ее картина под названием «Абапору» («человек, который ест» на языке индейского племени тупи-гуарани) послужила импульсом для концепции «антропофагии», которую муж художницы, Освальд ди Андради, энергично внедрял в качестве теоретической базы для местного искусства.

«Антропофагия» означает «людоедство». Что за странный, зловещий образ? Разумеется, это была метафора. Имелось в виду, что бразильская культура поглощает, поедает все чужеземное — и формирует таким образом собственное тело, совершенно самобытное. Спустя десятилетия, в конце 1960-х, из такой установки выросла бразильская «Тропикалия» — культурно-политическое движение, возникшее первоначально как музыкальное течение и названное по аналогии с психоделией. Некоторые сюжетные линии своей книги Араси Амарал выводит и в эти будущие времена, но лишь для того, чтобы показать: начиналось все гораздо раньше, в легендарные 1920-е.