Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Город Иваново, хотя и включен в исторический маршрут Золотого кольца России, древностями не богат. К ним можно причислить разве что Щудровскую палатку конца XVII века — скромное одноэтажное строение, дающее понять, что и в допетровские времена здесь теплилась какая-никакая жизнь, торговая и промышленная. А вот подлинный ее подъем случился уже в XIX веке, когда ремесленно-кустарный городок Иваново-Вознесенск превратился в текстильную столицу империи и удостоился прозвища «русский Манчестер». С этой самой ткацкой отраслью в основном и связана вся его история.

Рабочие-текстильщики активно продвигали здесь революционную повестку (в силу чего город по сей день пронизан монументалистикой и топонимикой, которые увековечивают события 1905 года). Ленин называл Иваново-Вознесенск одной из трех пролетарских столиц наряду с Москвой и Питером. Разница, впрочем, очевидна: две главные столицы многослойны и многоукладны — Иваново же воспринимается именно как промышленный город, облик которого легко делится на до- и послереволюционный. Почти как в излюбленном большевиками коллажном жанре — «было» и «стало».

В категорию «было» входит по преимуществу рядовая уличная или фабричная застройка. Последняя, к слову, выглядит очень заманчиво с точки зрения возможной джентрификации, однако пока она минимальна. По московским меркам тут просто Клондайк, но где найти миллиарды на реконструкцию? И откуда возьмутся в нужном количестве представители среднего класса, чтобы заселить и заполнить эти пространства после апгрейда?

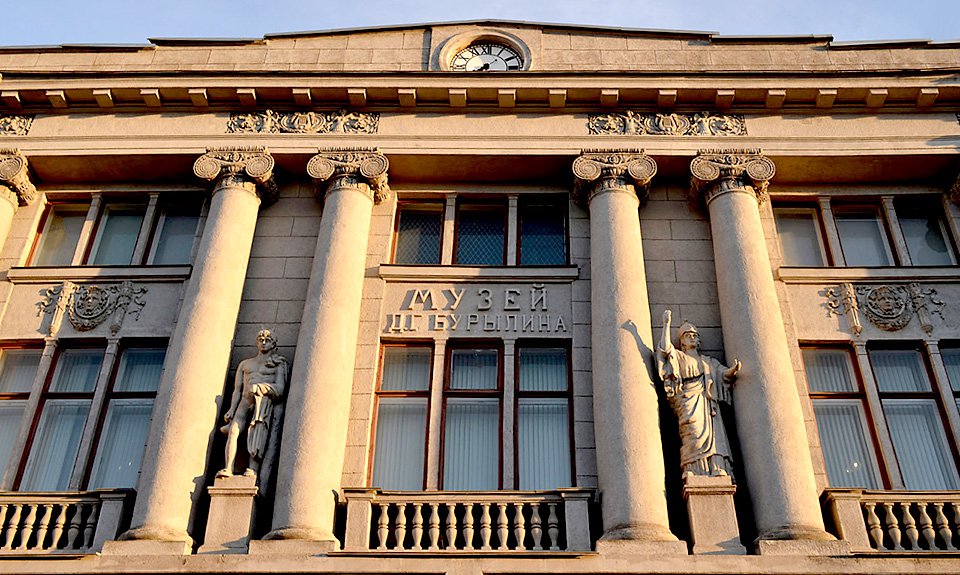

Гораздо лучше, и причем давно, освоены дореволюционные особняки богатых горожан, например семейства фабрикантов Бурылиных. Два здания, стоящие друг напротив друга, отданы под учреждения культуры: в одном — Музей ивановского ситца, в другом — Музей промышленности и искусства. Второй особняк, кстати, и строился изначально для музейных целей: Дмитрий Бурылин был страстным и потомственным собирателем всего и вся. Причудливая, эклектичная коллекция после революции была расформирована, но многое из нее так и хранится в «палаццо» 1914 года. Теперь это место больше похоже на музей старинных провинциальных представлений о хорошем вкусе и методах просвещения.

Такого рода «было» соседствует в Иванове с советским «стало». Больше всего здесь гордятся своим архитектурным конструктивизмом. Хотя популярный термин, скорее, играет роль «зонтичного бренда», охватывающего различные постройки от начала 1920-х до середины 1930-х. Упомянем, в частности, впечатляющий комплекс вузовских зданий по проектам Ивана Фомина — это типичная «красная дорика», вариация неоклассического стиля. А вот строения Первого рабочего поселка (сейчас они уже не образуют единого ансамбля и существуют в виде островков среди позднейшей застройки) — это попытка воплотить концепцию «города-сада».

Идею, зародившуюся в Великобритании в конце XIX века, советская власть внедряла весьма бодро, и в Иванове строительство фахверковых особнячков в окружении зеленых насаждений обрело поначалу невиданный размах. В очерке 1925 года журналистка Лариса Рейснер восторженно писала: «Может быть, со дней Перекопа не одерживала революция большей победы». Правда, вскоре выяснилось, что «город-сад» многим новоселам не по вкусу, а квартплата съедает значительную часть их заработка.

Запал постепенно угас, и акцент был перенесен на сооружение другого вида жилья — многоквартирных домов. Один из них (вернее, целый комплекс на 400 квартир), именуемый «Дом коллектива», проектировал именитый московский архитектор Илья Голосов. Подобных домов «нового типа» возвели тогда немало.

В тех квартирах зачастую вообще не отводилось места для кухни: предполагалось, что сознательные пролетарии будут пользоваться предприятиями общепита. С учетом этой перспективы здесь возникла первая в СССР фабрика-кухня — вроде той, какую с энтузиазмом строил Андрей Бабичев, персонаж «Зависти» Юрия Олеши. Правда, в реальности самая первая механизированная столовая не возводилась с нуля, а появилась в 1925 году в результате реконструкции уже существовавшего здания. Тогда этот проект именовали «бомбой, брошенной в старый быт». Вскоре к пище телесной присовокупили духовную: сюда подселили библиотеку, которая со временем заняла весь дом целиком. Библиотека работает и поныне. Внутри, разумеется, уже ничто не напоминает о прежних общепитовских функциях, да и фасад здания отличается от запечатленного на фотографиях 1920-х годов. Но все равно памятник.

Появились в городе и так называемые дома-метафоры, то есть полуфантазийные объекты с некими прообразами: дом-корабль, дом-птица, дом-подкова, дом-пуля. Последняя из метафор, добавим, была не столь уж отвлеченной: здание с очертаниями револьверной пули предназначалось для местного отделения ОГПУ. Этот дом пострадал при пожаре 2008 года и до сих пор не восстановлен, но получить представление об изначальном его облике вполне возможно.

Ну и, разумеется, хватает в Иванове канонического, беспримесного конструктивизма. Назвать хотя бы здание «Ивсельбанка» (1927–1928) по проекту Виктора Веснина, одного из трех братьев-архитекторов, или еще гостиницу «Центральная» (1929–1930) авторства Дмитрия Разова. Да и не забудем про железнодорожный вокзал (1929–1933), спроектированный Владимиром Каверинским. Хотя сооружение это было существенно перестроено в 1950-х, недавняя реставрация с реконструкцией все же вернули ему многие родовые черты.

Суммарно к авангардной архитектуре здесь относятся десятки объектов. Иногда их поиски похожи на квест, особенно если речь о фабричных корпусах: после революции их строили уже не в центре города, а на его окраинах. В промзонах не все достижимо для любознательных туристов, но даже из-за заборов можно углядеть немало любопытного. Скажем, с улицы хорошо просматривается прядильный корпус фабрики имени Дзержинского, возведенный в 1927 году.

Строили в ту пору не очень качественно, по упрощенным технологиям, а потом еще и десятки лет содержали эти дома кое-как, что дает о себе знать по сию пору, пусть даже конструктивизм теперь в официальном почете. Может, и дождемся когда-нибудь повсеместной деликатной реставрации. Вообще-то, в этом деле перестараться — почти так же плохо, как и махнуть на все рукой.

Еще в начале XIX века фабрикант Диодор Бурылин начал коллекционировать старинные книги и монеты. При его внуке Дмитрии Бурылине семейное собрание разрослось неимоверно, и к 1914 году в городе был построен Музей промышленности и искусства. Однако после революции многие экспонаты передали в другие музеи (включая Эрмитаж и Музей Востока), а в здании открылся краеведческий музей. В постсоветское время здесь вспомнили об истоках и в значительной мере вернули бурылинские коллекции в отреставрированные залы.

Ул. Батурина, д. 6/40

Комплекс школьных зданий, возведенный в 1928 году, в плане действительно похож на птицу с распростертыми крыльями. Проектировщиком выступил Василий Панков, на счету которого много построек в Иванове. В причудливом облике дома-птицы можно обнаружить черты не только рационализма, но и модерна. На фасаде школы есть памятная доска с именами двух выпускников, удостоенных звания Героя Советского Союза. Один из них — Алексей Тяпушкин, получивший потом известность в качестве художника-нонконформиста.

Просп. Ленина, д. 53

В 1920-е годы братья Веснины обычно работали вместе, бригадно, но иногда брались и за индивидуальные проекты. Как раз такой случай имел место в Иванове, где Виктор Веснин выиграл конкурс и возвел здание для местного сельскохозяйственного банка. Это хрестоматийное конструктивистское строение впоследствии подвергалось лишь небольшим переделкам, сейчас его облик близок к первоначальному. Жаль только, что экскурсии сюда не предусмотрены: в доме по-прежнему располагаются банковские структуры.

Ул. Красной Армии, д. 10/1

Каждый школьник в СССР знал, что именно иваново-вознесенские ткачи в ходе забастовок 1905 года первыми придумали советы рабочих депутатов, из чего впоследствии произросла вся советская власть. Ряд заседаний проходил в небольшом здании мещанской управы, которое музеефицировали в 1967 году. Этот дом все еще хранит летописи и мемории начала прошлого века. Правда, половину экспозиционного пространства теперь занимает выставка «По волнам моей памяти...», посвященная советскому быту разных десятилетий.

Ул. Советская, д. 27