Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Выставка «Мечты о свободе. Романтизм в Германии и России» подготовлена совместными усилиями музея Альбертинум, входящего в Государственные художественные собрания Дрездена, и Государственной Третьяковской галереи. Никогда раньше подобной совместной демонстрации немецкой и русской живописи романтизма не предпринималось. Хотя именно в это время, условно ограниченное двумя французскими революциями — 1789 и 1848 годов, интеллектуальные, культурные и бытовые связи между двумя странами были очень тесными.

«Из Германии туманной» молодое русское дворянство привозило «учености плоды: вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь». Можно было бы цитировать «Евгения Онегина» и дальше, Александр Сергеевич Пушкин не без иронии описал в Ленском не только начитавшегося Шиллера незадачливого русского романтического поэта, но и взгляды, стремления и характер художников романтизма. Их индивидуализм, эмоциональность, поиски идеала, обожествление природы, святую веру в дружбу. Выставка «Мечты о свободе» и демонстрирует воплощенные в искусстве эти черты и представления.

На ней показаны произведения классиков немецкого и русского романтизма: Каспара Давида Фридриха и Алексея Венецианова, Иоганна Фридриха Овербека и Александра Иванова, Филиппа Отто Рунге и Ореста Кипренского, а также художников, менее известных публике. И если российские зрители с немецкими художниками знакомы плохо, то немецкие русских художников романтизма вовсе не знают. Но «Мечты о свободе» покажут и в Дрездене. Сравнивать больших мастеров нелегко: каждый обладал выдающимися способностями и неповторимой индивидуальностью, — однако их объединяли дух и идеалы времени. Поэтому произведения представлены в экспозиции не персональными блоками, а в нескольких тематических разделах.

Бесспорно, главный герой пейзажного раздела «Ландшафт души», да и всей выставки, наиточнейшее воплощение живописного романтизма — Каспар Давид Фридрих. Часть его картин привезена из Дрездена, но также и из петербургских дворцов-музеев. Художник был долгое время дружен с Василием Жуковским, который покупал у него работы для императора Николая I. О чем, помимо документальных, есть и живописное свидетельство — картина Фридриха «Братья А.И. и С.И.Тургеневы и В.А.Жуковский», написанная в 1827 году. Ее герои, одетые в старинные костюмы (романтики идеализировали прошлое), изображены со спины; они стоят на набережной и смотрят на другой берег Эльбы; над ними — облачное ночное небо и молодой месяц. Если на пейзажах Фридриха появляются люди, то они никогда не смотрят на зрителя, а только вперед — созерцают луну в горах или ее восход над морем. Свое состояние они могли бы описать словами из стихотворения Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива»: «Тогда смиряется души моей тревога, / Тогда расходятся морщины на челе, / — И счастье я могу постигнуть на земле, / И в небесах я вижу бога». Идиллические прекрасные желтеющие нивы представлены пейзажами Алексея Венецианова. А лунные ночи, горные вершины, бушующие морские волны и романтические развалины изображены также на пейзажах Юхана Кристиана Даля, Эрнста Фердинанда Эме, Максима Воробьева и Сильвестра Щедрина.

Портретов и автопортретов в экспозиции не меньше, чем пейзажей. Есть совершенно романтические, как автопортреты Карла Брюллова и Филиппа Отто Рунге, и много похожих, погрудных, где художники изобразили себя в одном ракурсе — вполоборота.

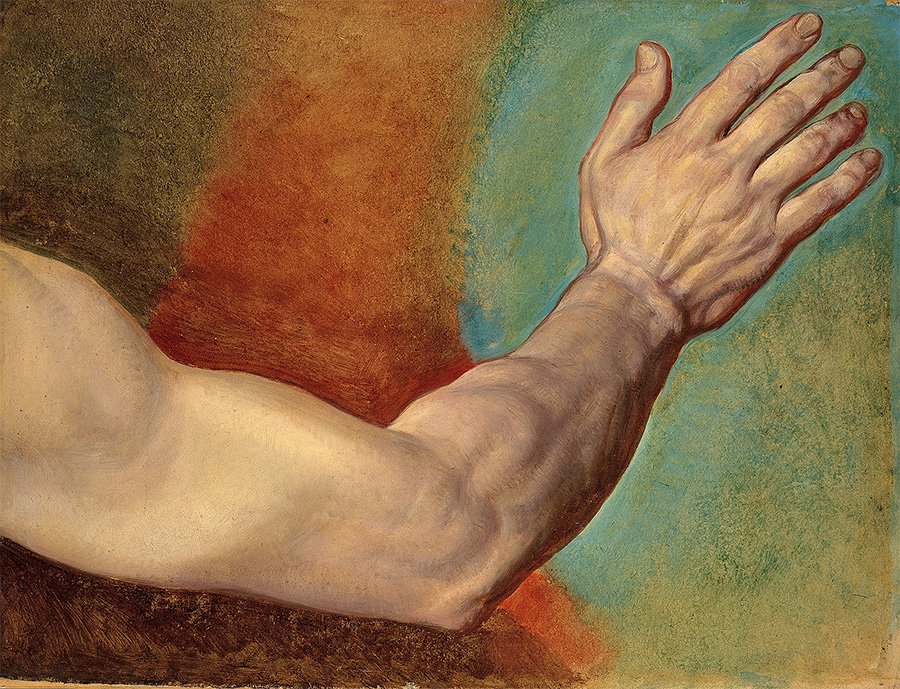

Главный герой русского романтизма на выставке — Александр Иванов. Его произведения есть в нескольких разделах: портретном, пейзажном, в посвященном Италии как идеальной родине романтиков. Но главным образом он отвечает за религиозную тему — живописными эскизами к «Явлению Христа народу» и графической серией «Библейские эскизы».

Искусство, согласно идеям романтиков, должно служить религии, поскольку вера пробуждает в человеке его лучшие чувства и стремления. Программным произведением на эту тему стала картина Иоганна Фридриха Овербека «Триумф религии в искусстве». На ней изображена Дева Мария как аллегория поэзии — высшего проявления искусства, около ее трона стоят ветхозаветные и евангельские персонажи и полсотни художников и архитекторов. Эта картина, над которой Овербек трудился 14 лет, поразила современников, в том числе Иванова. А увидевший ее Николай I заказал автору монохромную копию, которую и привезли на выставку из Эрмитажа.

Отдельный сюжет в религиозной теме — Сикстинская Мадонна Рафаэля, почитаемая романтиками идеалом. Ее копии висели во дворцах знати, в гостиных дворянских усадеб и в скромных комнатах обывателей, что зафиксировано на многих картинах, ведь дом — это личное пространство человека, внешнее проявление его внутреннего мира. О популярности Рафаэлевой мадонны свидетельствует на выставке рисунок Павла Федотова «Художник, женившийся без приданого в надежде на свой талант». А живучесть культа картины демонстрирует фотография татуировки на груди заключенного, сделанная в 1970-х годах Борисом Михайловым.

В «Мечтах о свободе» вместе с произведениями романтиков представлены и созвучные им работы современных художников. Так, божественный свет кураторы увидели в мерцающей инсталляции Джеймса Таррелла, а продолжение сельской идиллии Венецианова — в фотографии Николая Полисского, где запечатлены селяне, сооружающие зиккурат из сена. Современной парой к Иванову выбран «Плот» Билла Виолы — видеоверсия картины классика французского романтизма Теодора Жерико «Плот „Медузы“». Запись перформанса Александра Кузькина, где художник до изнеможения ходит по кругу и месит цемент, можно трактовать как метафору тщетности достижения цели: силы кончаются, цемент застывает.

Романтические идеалы, как известно, чреваты горькими разочарованиями и мало совместимы с жизнью. В открывающей каталог выставки статье «Основные понятия романтизма» Хольгер Биркхольц пишет о трагической участи поэтов и художников романтизма: «Отчаяние стало причиной личных и творческих кризисов, причиной попытки самоубийства Фридриха, постоянных депрессий Каруса и Воробьева, самоубийства Каролины фон Гюндероде, Генриха фон Клейста и Григория Сороки, потемнения рассудка у Гёльдерлина, Блехена и Федотова».

В каталоге собрано два десятка статей, описывающих проблематику романтического искусства, основные его понятия, отношения художников с философами и поэтами, российско-германские связи в первой трети XIX века, творчество Фридриха и Иванова. В нем же можно прочесть интервью с Даниелем Либескиндом. Звезда современной архитектуры так рассказывает о работе над экспозицией выставки: «Передо мной предстал образ сложного лабиринта, который пронизан двумя пересекающимися осями, напоминающими систему координат. Эти оси перпендикулярны, точка их пересечения находится в самом центре лабиринта, они прорубают его стены, создавая длинные, открытые в перспективу проходы. Романтизм, а вернее, то, что мы о нем знаем, — это своего рода мистерия, мистерия человеческого сознания, и, чтобы ее познать, необходимо вступить на неизведанную территорию и потеряться там».

Государственная Третьяковская галерея. Новая Третьяковка

Мечты о свободе. Романтизм в Германии и России

23 апреля – 8 августа