Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Коллекцию, cобранную Яковом Карповичем Куниным и его первой женой Александрой Ивановной в период с 1918 по 1922 год, впервые полностью показывает KGallery. Это редкое по целостности и уровню произведений собрание. Основой его стали работы современников Куниных, в особенности членов объединения «Мир искусства». На выставке «Последнее закрытое собрание. Коллекция семьи Куниных» демонстрируется около 230 живописных и графических работ, среди которых произведения Натана Альтмана, Александра Бенуа, Виктора Борисова-Мусатова, Бориса Григорьева, Мстислава Добужинского, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха, Константина Сомова и других ведущих мастеров начала XX века. Большая часть этих работ никогда не покидала стен квартиры семьи Куниных. Специально к выставке подготовлен аудиоспектакль: актер Вениамин Смехов рассказывает историю семьи Куниных и их коллекции.

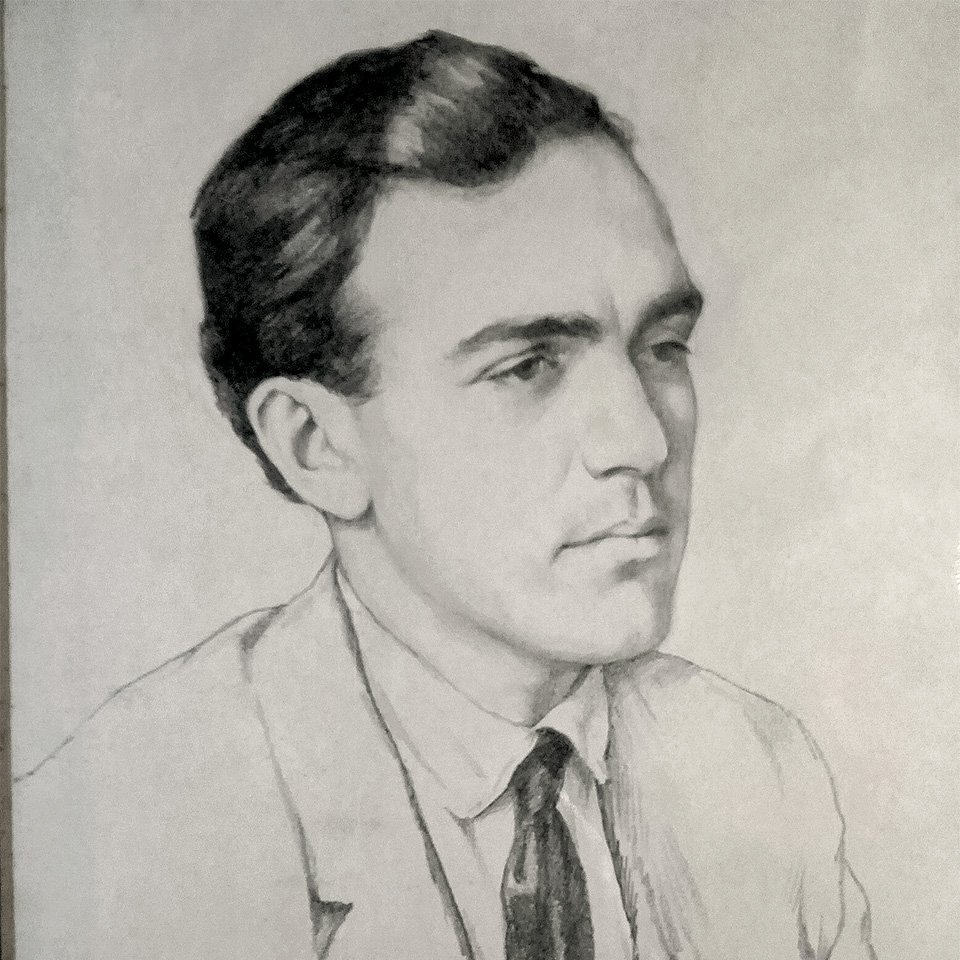

Коллекционер

Родился в Ленинграде в 1963 году.

В 1989 году окончил Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ). По специальности — инженер-технолог на производстве полупроводниковых приборов.

Выставка называется «Последнее закрытое собрание» — это такой маркетинговый ход? Ведь работы из вашей коллекции появлялись на выставках в 1970–1990-х годах. В 1993 году издательство «Аврора» выпустило альбом «Русское искусство XVIII–XX веков», там есть работы из вашего собрания. Какое же оно закрытое?

За последние лет 20 работы из нашей коллекции лишь два-три раза появлялись на выставках. Портрет Добужинского работы Бориса Григорьева и два рисунка из цикла «Расея» мы в 2011 году давали на выставку в Русский музей. В прошлом году давали работы Григорьева на выставку в Музей Фаберже. И всё. Почти 12 последних лет наша коллекция нигде не звучала.

Почему так вышло? Что-то случилось?

Это было решение родителей: отец боялся мошенников, опасался, что работы могут не вернуться. Мама умерла в 2022 году, отец ушел полгода назад. Теперь старшее поколение — это мы с сестрой, и мы приняли решение не закрывать коллекцию от людей.

Все это собирал ваш дедушка. Он был состоятельным человеком?

Яков Кунин родился в Самаре в 1897 году, в семье купца первой гильдии, еврея, Карпа Абрамовича Кунина. Звание купца первой гильдии давало право ему и сыновьям жить за чертой оседлости. В 1913 году дед поступил в Институт высших коммерческих знаний в Петербурге. Примерно тогда же он познакомился со своей будущей женой Александрой Ивановной Домахиной. Он был младшим, семейное дело перешло к старшим братьям, но на обучение ему давали «сколько надо». К тому же дед женился на русской, и его за нарушение правил оставили без наследства. Выдали столовое серебро — и всё.

Сурово с ним поступили. И как он выжил?

Пока учился, время от времени работал в деле старшего брата. Позже, в 1918 году, встретил в Петрограде самарского знакомого, который поселил его в доме № 6 на Шпалерной. Мой дед считался в этом богатом районе бедняком, его даже избрали председателем местного комитета бедноты. По должности он бывал понятым при обысках. Бабушка потом рассказывала, что дед старался защитить чужое имущество. В одной квартире он доказал красноармейцам, что коллекция оружия не является чем-то опасным. На втором этаже жил генерал Поливанов. Однажды там был обыск. Красноармейцы нашли какие-то записки Поливанова, посчитали их контрреволюционными. Дед объяснил, что это не враждебная пропаганда, поэтому бумаги не изъяли, генерала не обвинили. Когда правительство переехало в Москву, Поливанов, перешедший к большевикам и занимавший заметную должность в Красной армии, тоже уехал, а деду предложил жить в своей квартире.

Как же так получилось, что бедняк, лишенный наследства, обремененный семьей, смог стать владельцем коллекции картин?

Он продал почти все семейное серебро. Из квартиры генерала тоже было что продать. Кроме того, он получил небольшую руководящую должность. Работал в Автогуже Петрограда, занимался транспортом, руководил отделом нарядов и заказов. Кстати, знаменитый петербургский коллекционер Иосиф Рыбаков работал там же.

Может, это он подвиг вашего деда на собирание коллекции?

Факт, что они работали в одной организации, обнаружил Владимир Березовский, владелец KGallery, во время подготовки выставки. Рыбаков, конечно, мог повлиять, но в нашей семье не сохранилось сведений об их контактах как коллекционеров. Точно известно, что Яков и Александра Кунины увлекались искусством и на одной выставке познакомились с Надеждой Добычиной, знаменитой галеристкой. Именно она сыграла главную роль в появлении коллекции. Тетрадь, которую вела Александра Ивановна, с записями обо всех приобретениях свидетельствует, что наша коллекция сформирована примерно на 82% из произведений, приобретенных через Добычину. Всего в нашем собрании 55 художников. Трое — не из «Мира искусств»: Константин Кузнецов, Сергей Коненков и Абрам Маневич. Остальные все — мирискусники.

Значит, дед сам не знал ни Бакста, ни Бенуа?

Бакста он не знал, потому что его в то время уже не было в России. Может, поэтому у нас одна его работа. С Бенуа они неоднократно встречались: в театре, на похоронах Блока. В дневниках Александр Николаевич несколько раз упоминает фамилию Кунина. В нашей коллекции 73 его работы: акварели, пастель, в основном эскизы декораций и костюмов.

С кем еще ваш дед был знаком? С Сомовым, с Петровым-Водкиным?

В дневнике Сомова есть фраза о музыкальном вечере у Куниных, на который он приехал с сестрой. Но они не были близкими знакомыми. Хотя у Александры Ивановны было сделанное по эскизам сестры Сомова, Анны Сомовой-Михайловой, украшение. Его можно увидеть на портрете работы Зинаиды Серебряковой. С Петровым-Водкиным общались на выставках, но близкой дружбы не было. Серебряковой дед заказал портрет жены и очень сочувствовал тяжелому положению художницы: одна с четырьмя детьми на руках. Однажды он сделал ей подарок — возик дров, которых в Петрограде тогда было не достать. Зинаида Евгеньевна в ответ прислала свой «Автопортрет в красном».

Это был обмен — дрова на картину?

Нет, дед подарил от чистого сердца. И она могла ответить чем-то незначительным, а сделала такой шикарный жест. Сохранилась ее записка: «Многоуважаемый Яков Карпыч, вы слишком, слишком добры к нам. Спасибо страшное за дрова...» На выставке эту записку можно увидеть в оригинале. У нас пять ее работ.

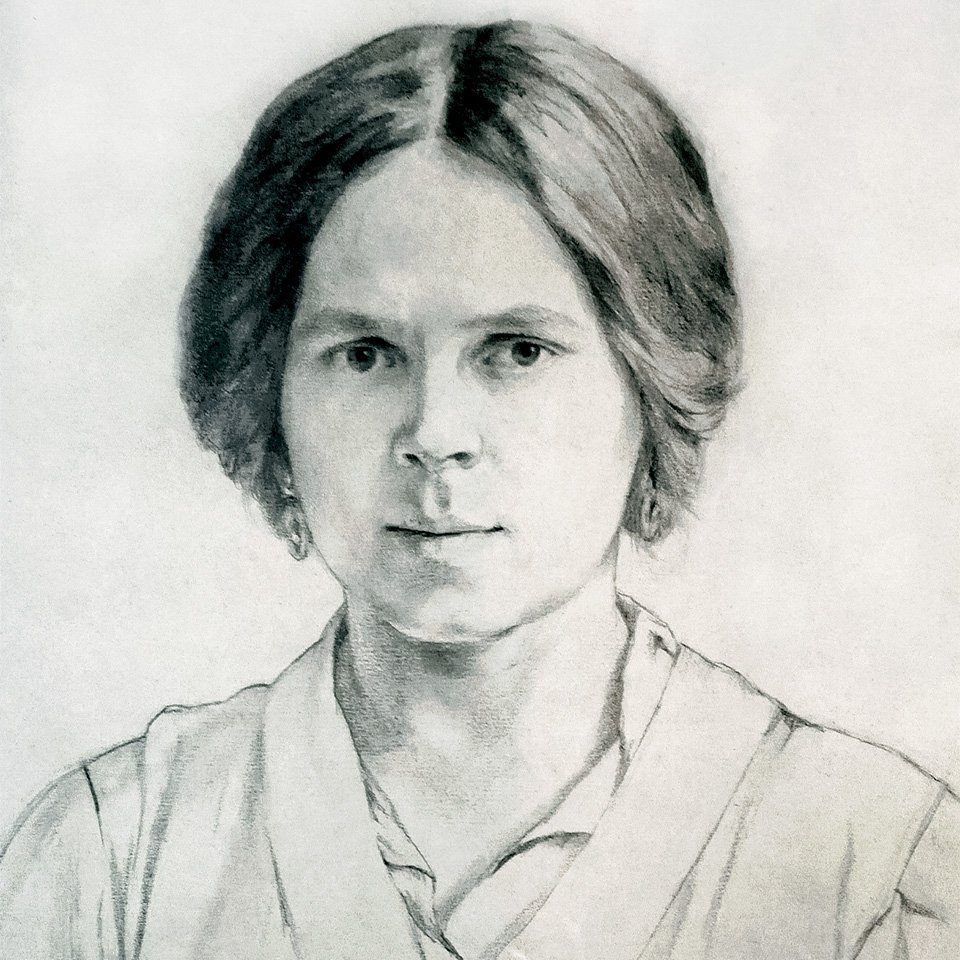

Насколько я знаю, Яков и Александра Кунины собирали коллекцию с 1918 по 1922 год. Почему вдруг прекратили?

В 1922 году дед заболел тифом, от него заразилась жена. Она не пережила болезни и скончалась. Другая причина: за время болезни деда уволили, материальное положение сильно изменилось. И вообще, коллекцию они вдвоем собирали, потом он остался один.

Вероятно, дед тосковал по ней?

Да, похоже, очень. Он даже в 1925 году выкупает у Сергея Чехонина ее портрет. Чехонин рисовал Александру Ивановну при жизни, но позволил себе вольность — написал ее с обнаженной грудью, хотя она позировала одетой. И дед отказался платить за портрет, а через три года после смерти жены выкупил его. В нашей тетрадке есть запись — «посмертный подарок». В 1927 году дед женился на выпускнице Военно-медицинской академии Раисе Борисовне Шейдиной.

После 1922 года он покупал что-нибудь?

Второй жене он делал подарки, купил несколько работ, в том числе Юрия Анненкова, но уже не собирал как прежде.

Как ваша коллекция пережила блокаду? Продали что-то?

Нет, в блокаду картины не имели такой ценности. Сына отправили в эвакуацию, сами работали здесь: бабушка — в госпитале, дедушка участвовал в организации Дороги жизни. Картины сняли и поставили вдоль стен за шкафы. В самом начале блокады в дом попала зажигательная бомба, наверху начался пожар. Его тушили, и вода протекла через все этажи — пришлось выносить вещи. Пострадала одна картина — натюрморт Альтмана. Повреждение решили сохранить как военную рану. Это тоже можно увидеть на выставке.

Получается, из коллекции ничего не продавали вообще?

Только один раз, в 1950-е годы, когда женился мой отец, дед, чтобы справить ему свадьбу, продал портрет Добычиной кисти Сомова. Причем продал сыну Добычиной Даниилу. Потом через несколько рук портрет попал в коллекцию KGallery — он есть на выставке.

Какие-то работы реставрировали?

Один раз Русский музей отреставрировал портрет Добужинского работы Бориса Григорьева, когда брал на выставку. Для выставки в KGallery — эскиз Добужинского к постановке пантомимы «Выбор невесты» (там оказалась очень хрупкая бумага). Но сейчас многое нуждается в реставрации. Например, «Зимний вечер» Николая Крымова: нижняя часть картины потемнела, видимо от сквозняков.

Каталог своего собрания делали?

Рукописный каталог сделала еще наша бабушка Раиса Борисовна. Мой отец составил его уже в цифровом виде. К выставке издан первый печатный каталог, там более 200 работ.

Ваш отец или вы коллекционировали искусство?

Нет, отец увлекался марками, собрал серьезную коллекцию. У меня солидная фонотека академической музыки.

Что будет с коллекцией дальше?

Последние года три мы с сестрой понемногу выдаем что-то на выставки. И дальше будем выставлять, чтобы эти вещи работали, чтобы не было кладбища искусства.

Не думали передать всю коллекцию в музей, например в Русский? Или продать?

Не хотелось бы в музей: там ее отправят в фонды — потом мало кто увидит. В Музее коллекционеров в Петергофе нет места. Продавать тоже не хочу: деньги не изменят жизнь нашей семьи, а коллекция — настоящее семейное достояние.