Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

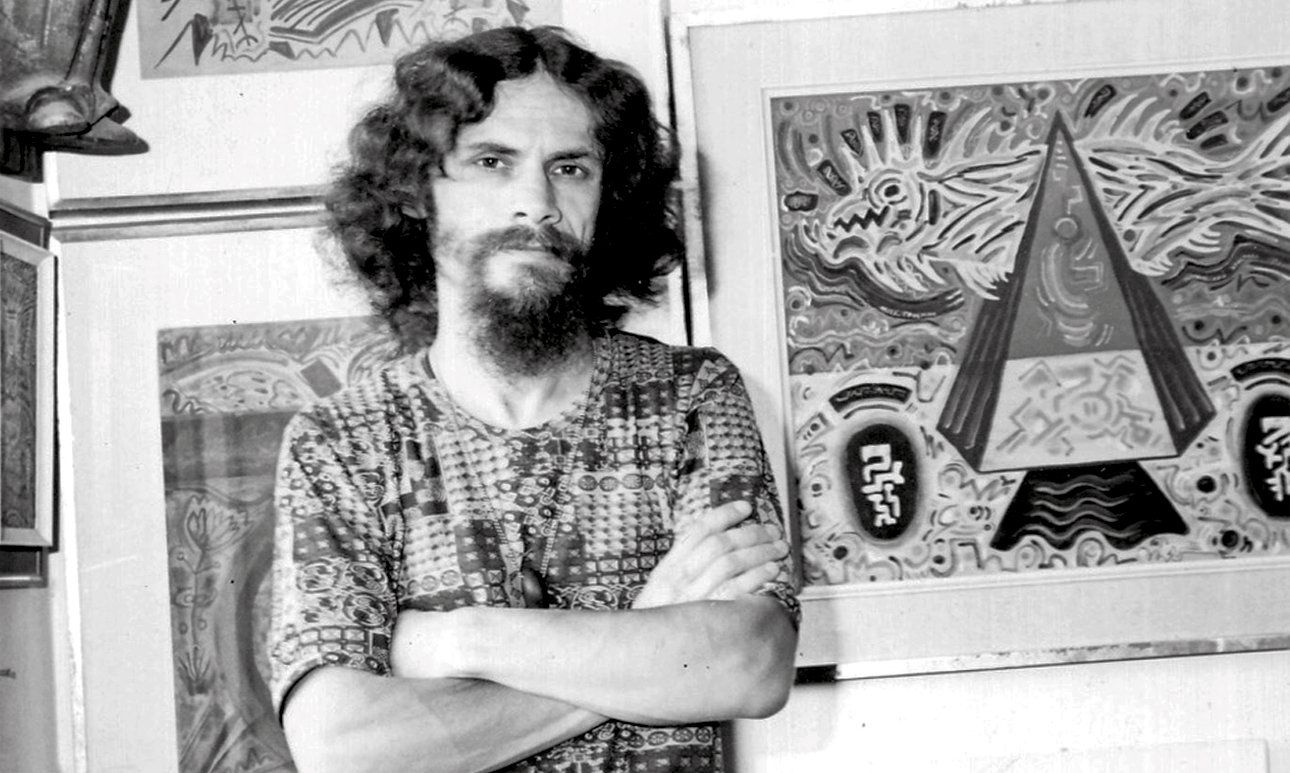

Михаил Гробман — международный феномен. Уехав в эмиграцию в 1973 году, он продолжал оставаться в центре московской арт-жизни: к нему не зарастала журналистская тропа, только издательство НЛО трижды выпускало его дневники — в 2002, 2006 и 2019 годах, масштабная его ретроспектива прошла на рубеже 2013–2014 годов в Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке. И одновременно он был заметной фигурой в Израиле. Если вы говорили по-русски, имели отношение к искусству и по каким-либо причинам оказывались в Тель-Авиве, вы почти неизбежно попадали в гости к Михаилу и его жене и соратнице Ирине Врубель-Голубкиной.

Пожалуй, ни один другой художник не занимал в эмиграции настолько проактивную позицию. Гробман одновременно был собирателем, объединителем, вдохновителем, толкователем, популяризатором. Его социальный темперамент не знал предела.

Художник родился в 1939 году в Москве, в семье, не связанной с искусством. Будучи школьником, писал стихи и занимался в изостудиях. Став старше, дружил с Николаем Харджиевым, встречался с Анной Ахматовой, был вхож в Лианозовскую группу. Художественного образования не получил — да и считал его ненужным. Его главным произведением была его жизнь. В 18 лет за перформанс в ЦДРИ, где он экспромтом выступил на заседании в честь 40-летия революции, его арестовали на сутки. По воспоминаниям современников, в нем поражал не столько художественный талант, сколько организаторская и продюсерская энергия.

В 1961 году он женился на филологе Ирине Врубель-Голубкиной. Их долгий, больше чем шестидесятилетний брак — пример уникального взаимного дополнения. Они дышали в унисон и вместе были совершенно непобедимы. Ирина уже давно заслужила право называться соавтором художественного явления «Гробман».

Главным достижением своего раннего, доэмигрантского периода Михаил считал придуманный им термин «Второй русский авангард», точно обозначивший суть искусства без каких-либо отрицательных приставок вроде «неофициальное» или «нонконформизм». Тогда же, в 1960-е, он составил список из 35 художников этого второго авангарда — первый призыв в ряды борцов с соцреализмом, каждая фамилия на вес золота.

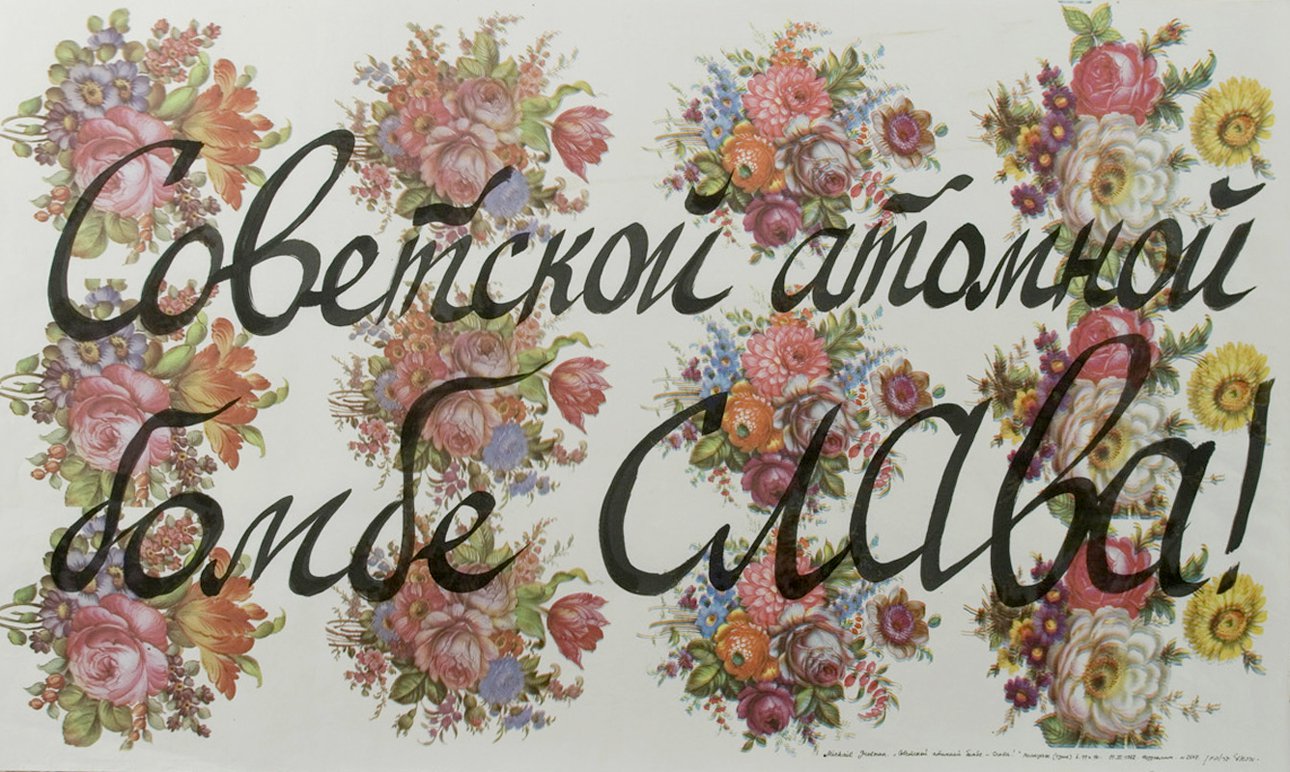

Что касается второй половины жизни, то на новой родине Михаил стремился стать законодателем «всеобщего национального стиля» — нового еврейского искусства: абстрактно-лубочного по форме и праворадикального по содержанию. Врагами этого стиля объявлялись историзм, психологизм, пафос, литературный сюжет и визуальная иллюзия. Истоки подобной образности Гробман усматривал в мистическом еврейском учении — каббале.

Со временем его роль пророка, высекавшего на скрижалях художественные заветы, отошла на второй план, и куда более значимой стала другая его ипостась — коллекционера.

Гробману было свойственно особое чувство истории. Он исходил из того, что любой день может оказаться судьбоносным, но нам не дано предугадать, какой именно, поэтому нужно быть внимательным к каждому моменту. Отсюда его любовь к дневникам, которые он вел всю жизнь, фиксируя мельчайшие события без малейшей дистилляции.

Совсем молодым он начал собирать коллекцию искусства: покупал тогда еще доступный авангард 1910–1920-х годов, обменивался работами с друзьями, многое получал в дар. Он говорил, что у него хранится лучший Владимир Яковлев, неизвестный Нусберг, работы Зверева, Янкилевского, Кабакова, Соостера и многих других. И все это колоссальное собрание он сумел перевезти в Израиль.

Когда в 2018 году Музей Израиля отмечал 100-летие Октябрьской революции выставкой «Победа над солнцем», графику Малевича, Матюшина и Ларионова организаторы нашли именно в коллекции Михаила и Ирины.

В их тель-авивской квартире архив занимал несколько просторных, высоких комнат. Книги и папки с документами стояли сплошной стеной — от паркета до самого потолка. В первой попавшейся папке могли оказаться самиздатовские стихи Эдуарда Лимонова 1967 года с посвящением автора.

До пандемии COVID-19 эти сокровища планировал приобрести московский «Гараж», куратор Саша Обухова подготовила частичную опись. Еще часть коллекции описали искусствоведы Роман Григорьев и Кира Долинина, последняя в 2021 году делала доклад в Техническом университете Дрездена об этом уникальном собрании.

То, что удалось столько собрать и сохранить, — беспримерный подвиг. И то, что через Михаила Гробмана — через два рукопожатия — мы можем дотянуться до Малевича и Татлина, дорогого стоит.