Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

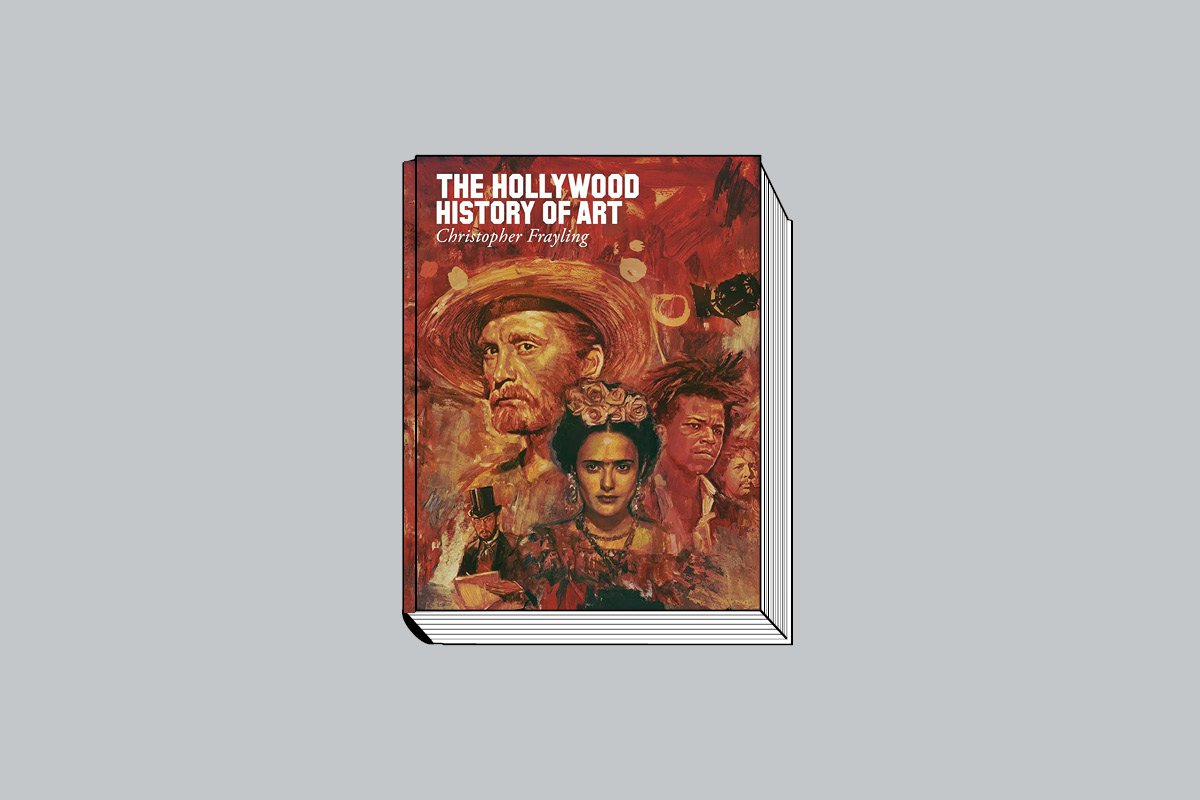

Почетный профессор Королевского колледжа искусств и бывший глава Совета по искусству Англии Кристофер Фрейлинг произносит: «Недавно мне сказали, что я родился для того, чтобы написать эту книгу». Имеется в виду «Голливудская история искусств», в которой проанализировано то, как жизнь и творчество художников отображаются в массовом кинематографе. Фрейлинг не только сделал выдающуюся карьеру в качестве историка изобразительного искусства, но и написал целый ряд монографий о кинофильмах — от вестернов до ужастиков.

Структурно его новая книга разбита на части, посвященные отдельным художникам примерно в том порядке, в каком они привлекали интерес кинематографа: начиная с 1930-х годов, когда Фредрик Марч сыграл Бенвенуто Челлини, а Чарльз Лоутон — Рембрандта, и далее по списку до Тимоти Сполла в роли Уильяма Тёрнера. Фрейлинг включает в этот перечень Винсента ван Гога в исполнении Кирка Дугласа, Микеланджело, которого сыграл Чарлтон Хестон, Джексона Поллока в трактовке Эда Харриса и Фриду Кало в лице Сальмы Хайек.

Для Фрейлинга Голливуд — широкое понятие, включающее полную коллекцию английских и американских фильмов, в том числе такую явно неголливудскую продукцию, как «Караваджо» (1986) Дерека Джармена. По словам искусствоведа, он хотел показать, каким образом кино отражает и выпукло демонстрирует то, как искусство и художников понимают в контексте популярной культуры. «Кино предлагает нарратив, в котором понимание жизни достигается через искусство, действующее как тест Роршаха, — говорит Фрейлинг. — Мы познаем жизнь через живопись».

Идея книги родилась из курса лекций, прочитанных студентам Королевского колледжа искусств. Там профессор Фрейлинг с удивлением обнаружил, что эти молодые и, казалось бы, прогрессивно мыслящие люди искусства часто придерживаются клишированных представлений. «Я ожидал, что эти фильмы покажутся им ходульными, скучными, даже, возможно, будут вызывать у них досаду, но они им понравились. Мои студенты ассоциировали себя с образами художников как людей скупых на слова, вспыльчивых и одиноких, вкладывающих душу в свои полотна и, что особенно важно, не нуждающихся в обучении. А ведь сами они посещали школу искусств. Это интересно».

Фрейлинга не беспокоят вопросы исторической или даже художественной точности, «так как это отвлекает от главного и граничит со снобизмом». Хотя в действительности, как отмечает исследователь, стремление кинематографистов к достоверности впечатляет. «Если вы хотите узнать о том, как в эпоху Возрождения возводились строительные леса, посмотрите киноленту „Муки и радости“ (1965), — предлагает он. — Ее авторы обратились к рисункам Микеланджело с изображением лесов в Сикстинской капелле и создали поразительную по точности копию, но, когда кто-то из героев открывает рот, происходит довольно странная вещь. В итоге вы получаете причудливую смесь визуально совершенной картинки и чисто голливудской истории».

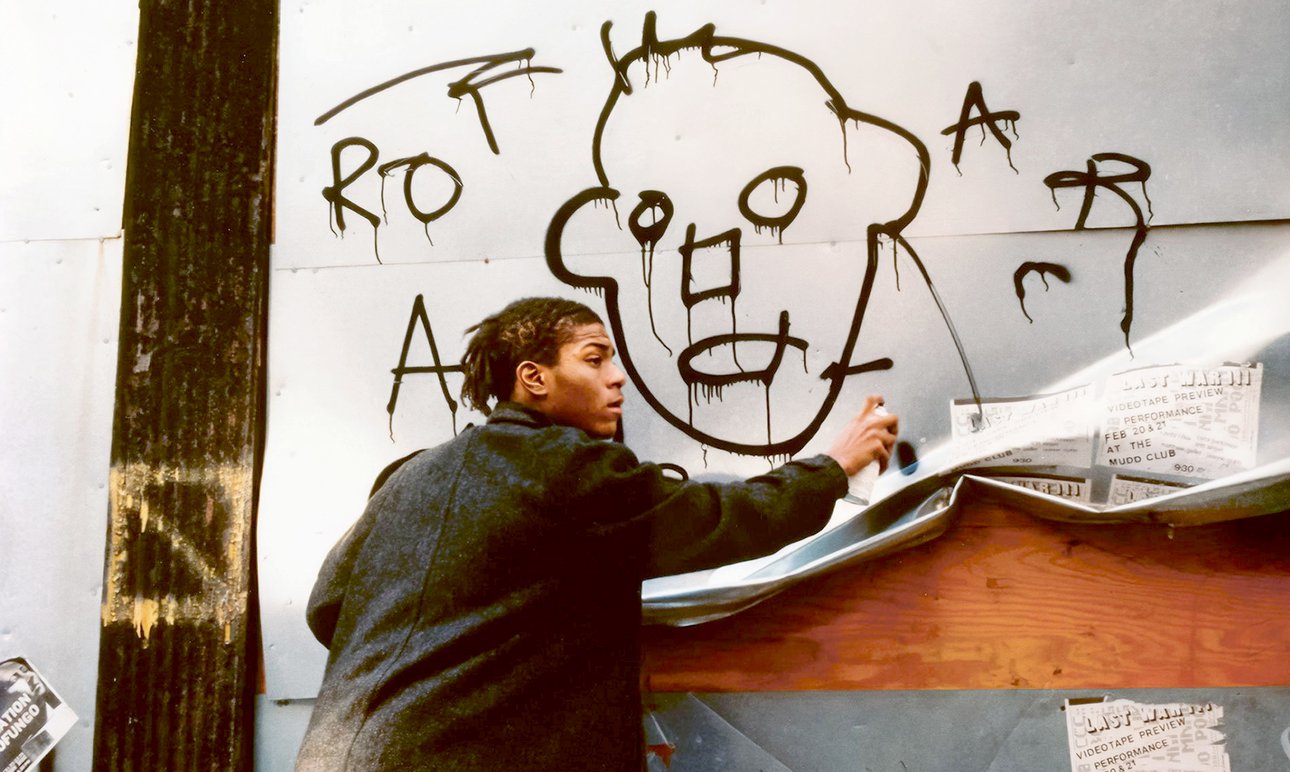

По словам Фрейлинга, каким бы ограниченным ни было понимание Голливудом природы искусства, качество самих фильмов заметно улучшилось. «Эта серьезная перемена произошла в 1990-е: искусство как товар, слава, астрономические цены на аукционах. И вот появляется картина „Поллок“ (2000) о том, что значит быть знаменитостью, или „Баскиа“ (1996), где Джулиан Шнабель обнажает суть мира арт-дилеров и галеристов».

Эти киноленты порой оказывают колоссальное воздействие на искусство. «Подобное кино превращает художников в мировые бренды», хотя для многих фильмов «визуальный компонент не является превалирующим». В конечном счете публику «интересует биография, а картины используют, чтобы было от чего отталкиваться. Так часто происходит в истории искусства, и эти привычки умирают очень и очень медленно».