Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Так нередко бывает в истории искусства: имя художника прочно сцепляется с каким-то одним явлением и эта связка становится главным ориентиром для последующих поколений. Вот и здесь тоже: говорим «Никонов», подразумеваем — «суровый стиль». Что не совсем справедливо даже с сугубо хронологической позиции.

Да, Павел Никонов был в числе важнейших действующих лиц того исторического процесса: сталинский соцреализм вытеснялся (с немалыми трудностями) другой эстетикой и новым образом «человека труда». На рубеже 1950–1960-х годов группой молодых художников — не то чтобы очень сплоченной, но охваченной сходными идеями — был предпринят коллективный натиск, который в итоге увенчался успехом. Но еще до того, как эти «дерзкие выпады» переквалифицировались в новый официоз, Никонов оказался в опале: его картину «Геологи» (1962) жестко раскритиковал Никита Хрущев и автору потом долгое время перекрывали кислород. А когда у него все-таки появилась возможность начать пожинать плоды той первой, почти скандальной славы, выяснилось, что Никонов теперь движется в другом направлении. Весь его «суровый период» длился лет пять от силы, а вот «деревенская тема», ставшая для него, по сути, главной, многое определила на десятилетия вперед.

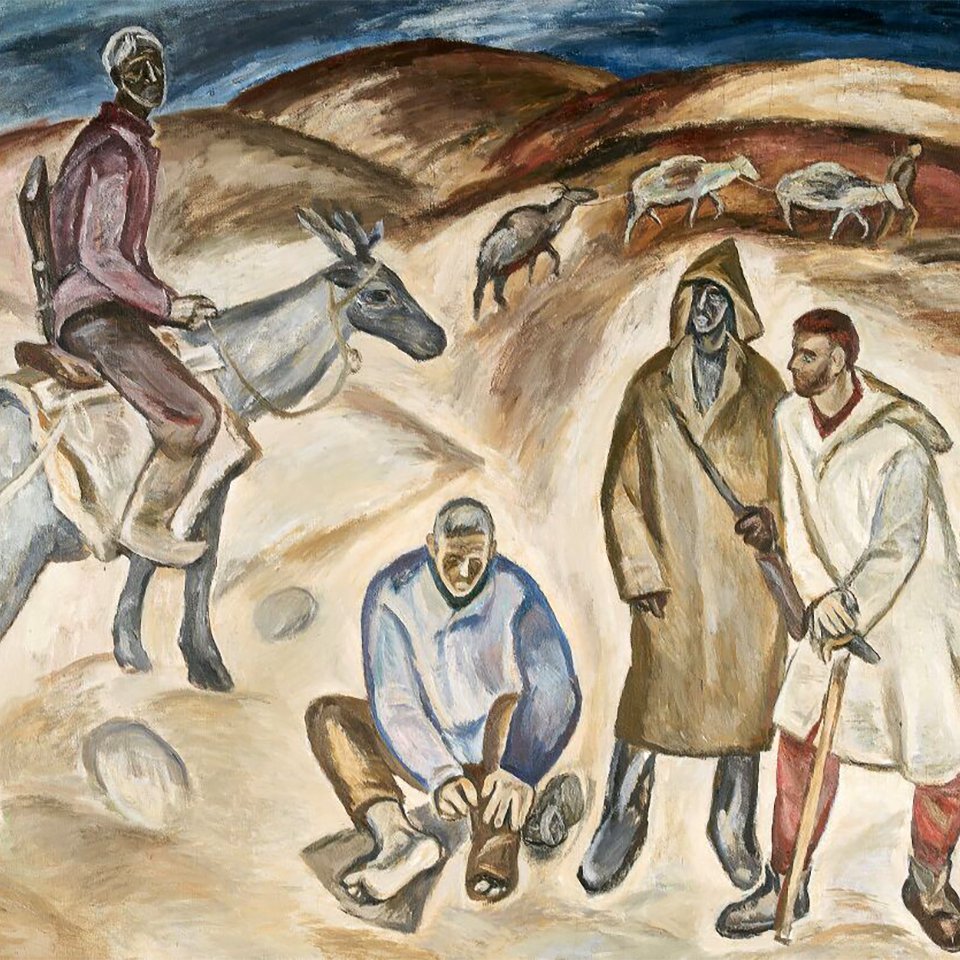

Хотя и тут необходимы уточнения. Не следует отождествлять Павла Федоровича с так называемыми деревенщиками, приверженцами особого пути русской деревни и певцами ее посконного уклада. Никоновская деревня — это бездонное пространство между небом и землей, в котором разворачивается бесконечный циклический эпос. Любое событие здесь превращается в метафору или притчу, а вся обыденность словно проникнута космогонией. Эта концепция не просто подчеркнута живописной экспрессией, а буквально зиждется на ней. Реальная жизнь в деревне Алексино (прежде Калининской, теперь Тверской области), где художник ежегодно проводил летние месяцы, подбрасывала ему сюжеты и мотивы, которые он трактовал на собственный лад, не имея никакой склонности ни к бытописанию, ни к умилению.

Это была довольно автономная сфера деятельности, однако Павел Никонов никогда не стремился к отшельничеству. Правда, с тех пор, как угасло в 1970-х близкое ему по духу выставочное объединение — группа «Девять» (туда входили, в частности, его брат Михаил Никонов, Николай Андронов с Натальей Егоршиной, Владимир Вейсберг), он уже не примыкал ни к каким художественным сообществам. Но продолжал регулярно показывать на выставках новые работы и не производил впечатления человека не от мира сего. А уже в постсоветские времена, в 1999 году, он стал профессором живописи в Суриковском институте, где и сам некогда обучался. Эта глава в биографии оказалась очень значима — и для него самого, а в еще большей мере для его студентов, которые восприняли доставшуюся им «школу Никонова» как подарок судьбы.

Титулы и регалии не миновали Павла Федоровича, их набралось несколько: народный художник РФ, член президиума и академик Российской академии художеств. Однако его искусство никогда не было официальным, нормативным, благополучным. Впервые прикоснувшись к живописи «первого авангарда» лишь в возрасте под 30, он многое для себя почерпнул оттуда, только интерпретировал по-своему, и шел отдельной дорогой, не обращая внимания ни на «линию партии», ни на «актуальную повестку». В любые времена такое не каждому по плечу.