Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Сюрреализм привлекает загадками, магией неопределенности, разрушенной логики, провокации. Книга Александры Селивановой и Надежды Плунгян «Сюрреализм в стране большевиков» отчасти следует этим лекалам. Построенная на зыбкой почве догадок, исследования внутренних стратегий и скрытых смыслов, она погружает в тайны подсознания советского искусства. Не всего, разумеется, а только той его части, в которой сохранялись опасная сложность и рискованная неоднозначность.

В своих исследованиях авторы этой книги скорее находят, чем ищут, ограничивая круг интересов областью пограничной — вдалеке от больших свершений и громких выступлений советских художников. Сложившаяся из многих и сложных сопоставлений, смелых умозаключений, книга основана на дискуссиях семинара «Новая Москва» и выставке в Центре авангарда и галерее «На Шаболовке», прошедшей в 2017 году. Дискуссии, развернувшиеся тогда вокруг выставки и особенно ее названия, тоже включены, в частности текстом Александры Новоженовой (1982–2019), начинающей его с решительного утверждения: «В советской стране действительно не было сюрреализма».

Заголовок выставки, а теперь и книги, перефразирует название фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», где этот мистер представал, разумеется, существом совершенно чужеродным. Настолько же чуждым природе советской действительности, как сюрреализм — иррациональный, погрязший в снах, подсознании, магии и парадоксальном бреде наяву.

Следы одного из последних течений в искусстве ХХ века, оставившего некоторые признаки жизни в отечественном искусстве, и раньше вызывали интерес, о них писали, анализируя творчество отдельных художников, объединений и групп, но никогда не пытались исследовать как значимое явление. Казавшееся невозможным уже в 1924-м (официальном году рождения сюрреализма) в советском искусстве, даже не прошедшем еще через антиформалистические чистки и не объединившемся под знаменами социалистического реализма в Союз художников.

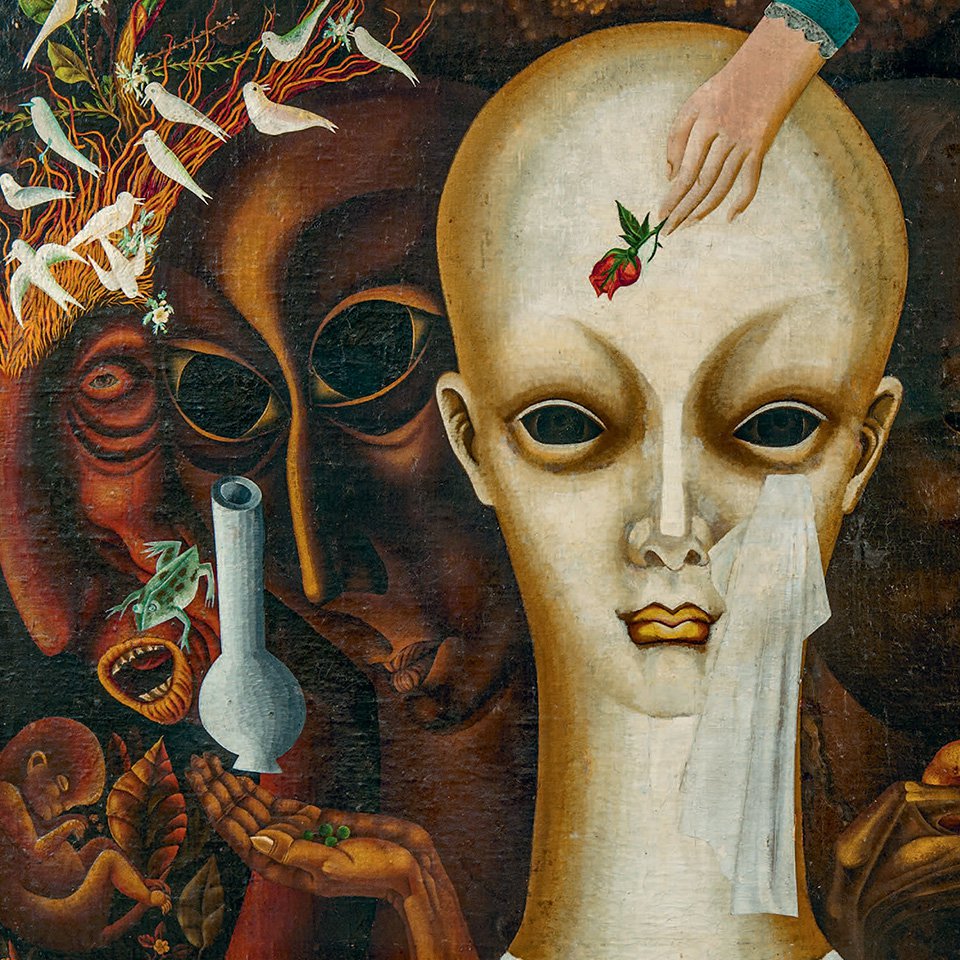

Книга, как и былая выставка, приуроченная к 90-летию группы ОБЭРИУ (которой скоро уже исполнится 100), исследует разные пласты. В первую очередь — круг Объединения реального искусства, ленинградской редакции Детгиза, учеников Казимира Малевича и Павла Филонова, студентов ВХУТЕМАСа. Несколько текстов посвящено явлениям более известным: петербургский искусствовед Ирина Карасик написала о круге Малевича, московская художница Елена Елагина (1949–2022) — об Алисе Порет. Вместе с текстами Александры Селивановой об архитектуре и Марии Силиной о разного рода объектах книга охватывает почти все области советской художественной жизни, проводит параллели с западной культурой и, кажется, исчерпывающе описывает тему. Причем делает это не менее эффектно, чем выставка, дополняя образы художников, хорошо известных, и расширяя представления об известных пока недостаточно: Меере Айзенштадте, Вере Ермолаевой, Павле Зальцмане, Михаиле Плаксине, Борисе Смирнове.

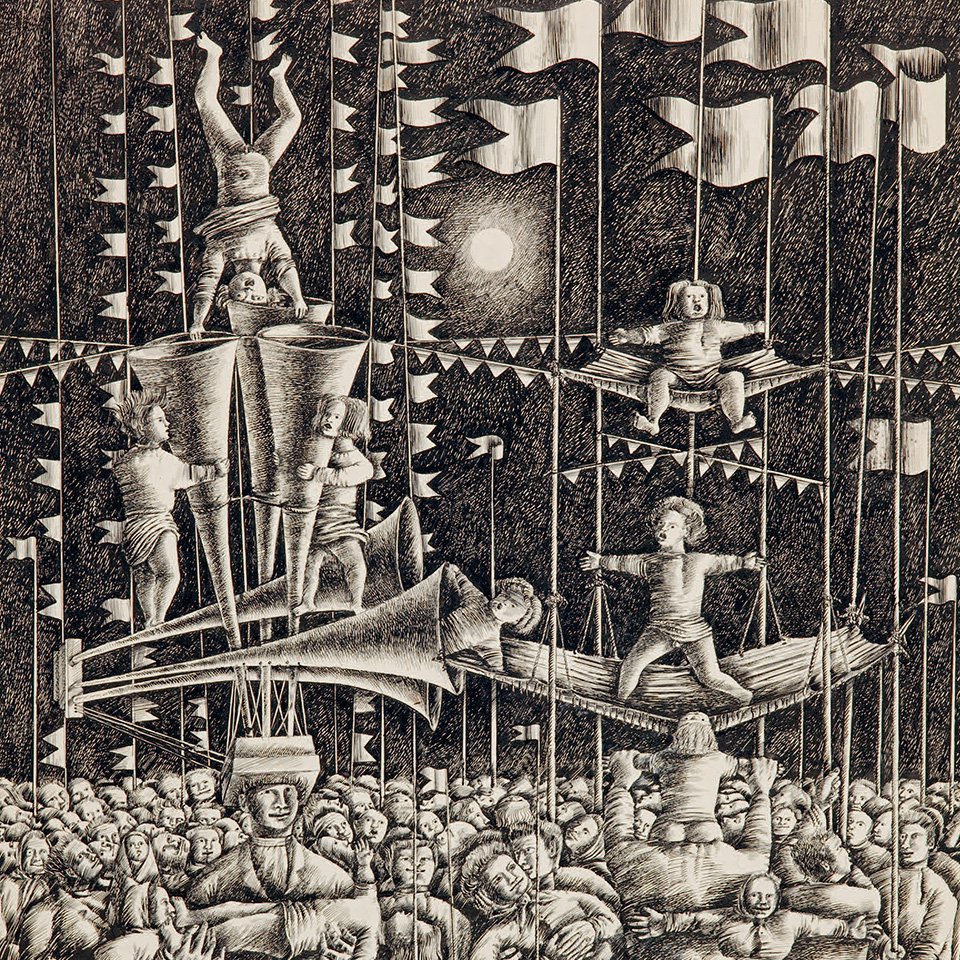

Исследование складывается из множества любопытных остроумных наблюдений за зыбкой природой изображений, где не только цирковые сцены, запечатленные Александром Родченко, но и «Атлас переливания крови» раскрываются новыми смыслами. Авторы видят сюрреализм буквально повсюду. В иллюстрациях, театральных работах, карикатуре, архитектурных проектах и образцах колеров они обнаруживают интерес к бессознательному, к плотности и пустотности, к смерти, карнавалам, снам. В мечтах о небе видят не продолжение «советской темы», но образы тайной надежды на побег из унылой действительности. Разгадывают загадки фотографий кукол и изображений людей в противогазах.

Авторы почти не касаются того «реального» сюрреализма, которым дышала вся советская жизнь, пропитанная жутковатым ощущением нереальности происходящего — подлинного бреда, когда в складках юбок мухинской колхозницы искали образ Льва Троцкого, а в темных фонах официальных картин видели призраков. Исследователей здесь больше интересуют не приключения большого стиля, а тайны, притаившиеся на его обочинах.

Неопределенность, противоречия книги оставляют простор для размышлений и сомнений, возможность гадать о том, является ли стиль личным изобретением авторов, собственностью породивших его художников или он возникает из воздуха эпохи, распространяясь сложными путями, захватывая умы и сердца неизвестным науке образом. И еще гадать о том, можно ли эту эпидемию остановить на границе строгими карантинными мерами.