Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Фестиваль «Первая фабрика авангарда» проводится в Иванове с 2018 года. Команда проекта вспоминает, что до этого основным общественным мероприятием для местных была «Ситцевая верста» — забег в одежде из ивановских тканей, преимущественно в семейных трусах. Сейчас же жителям и гостям города предлагают культурный продукт совсем иного, столичного уровня.

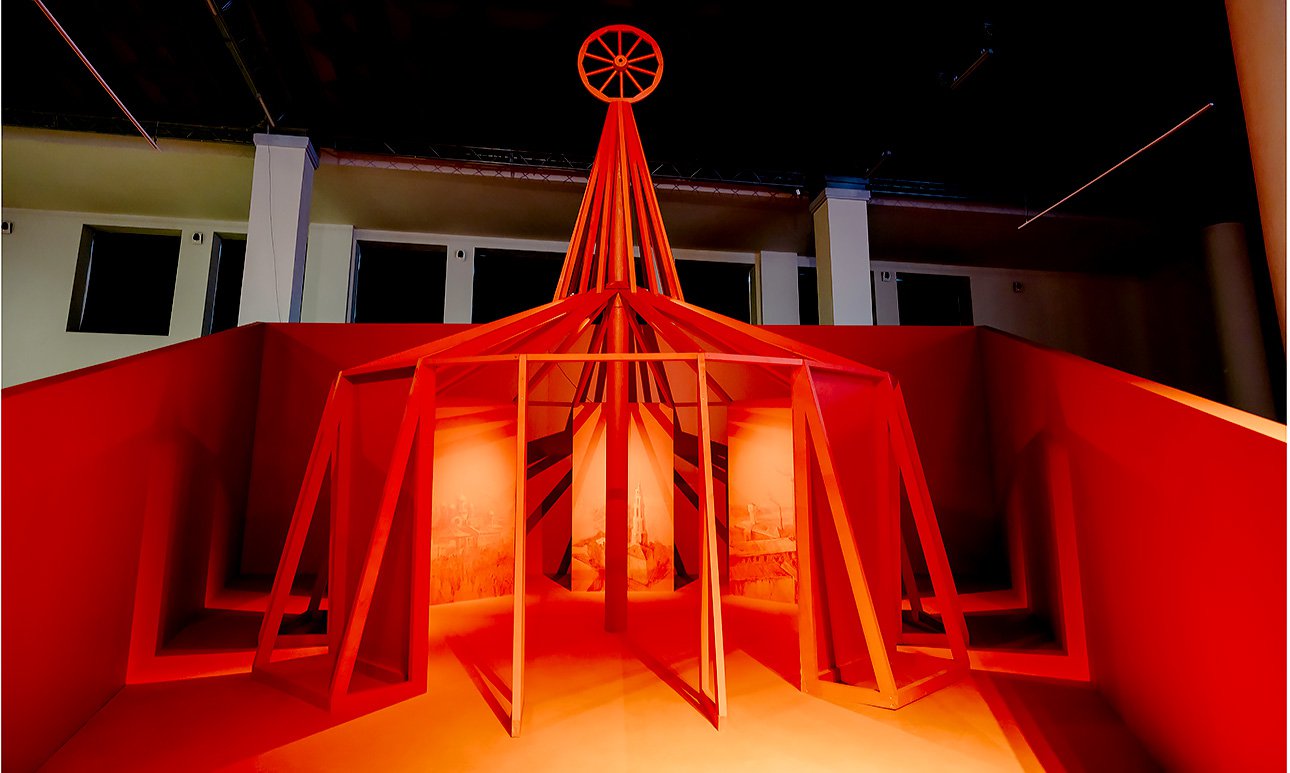

Уже в третий раз как приехавшие в Иваново на фестиваль, так и ничего не подозревающие случайные пассажиры сталкиваются с современным искусством буквально сойдя с перрона. До 25 ноября на железнодорожном вокзале круглосуточно открыта выставка Егора Кошелева «Колеса истории». Более того, в дни фестиваля сам автор по ночам создает новую работу прямо на месте. Гигантские красные конструкции складываются в фантастический парк развлечений с аттракционами, павильонами и киосками.

В нем объединены не связанные между собой в другом контексте вещи: карусели, прогулочные пони, киоск со сладкой ватой. Куратор выставки Кирилл Светляков, специалист по современному искусству, много лет проработавший в Третьяковской галерее, оттолкнулся, по его словам, от живописного советского панно на стене зала ожидания с изображением торжественной демонстрации рабочих. «Композиция на нем замкнута, как колесо. А то, что замкнуто, то уже далеко в прошлом. Поэтому я предложил Егору идею колеса истории», — объясняет он. Архитектурное решение Миши Маслова, жесткое, авангардное, в сочетании с «ренессансными» картинами Егора Кошелева и эстетика «красного на красном» стали своего рода экспериментом для всей команды, которая рекомендует посмотреть выставку несколько раз — при естественном и искусственном освещении.

Главный проект фестиваля — «Лиминальные зоны» под кураторством Полины Могилиной в Музейно-выставочном центре — собрал в себя «все лучшее сразу» — произведения как именитых художников, так и местных авторов, подобранных по итогам открытого конкурса, из-за чего выставка вышла очень зрелищной. По словам организаторов, это «попытка исследования художественного взгляда и интерпретации промежуточных и переходных состояний, формирующих восприятие реальности».

«Эта тема, с одной стороны, вечная, а с другой — безусловно актуальная, потому что, по мнению современных психологов, мы все живем в эпоху тотальной лиминальности, поскольку мы с вами все время находимся в некоем переходном состоянии. Ну и в целом мы существуем в условиях гибридной реальности, потому что наш материальный мир и цифровая реальность абсолютно спаяны между собой, мы уже не можем найти этих границ, и мы постоянно находимся в состоянии мерцания между пребыванием в одном и в другом состоянии», — объясняет актуальность своего исследования Полина Могилина.

В отличие от многих других выставок, где зритель сам волен выбирать порядок осмотра, здесь проложен четкий маршрут, сбиться с которого не позволяет архитектура застройки. Всего путешественнику по пограничным территориям предстоит посетить шесть зон: «Зал ожидания», «Омут памяти», «Пустошь», «Не-места», «Гипнагогия» и «Лимб».

В первом зале находятся две работы — Юры Чернышева и Ады Морозовой. Чернышев — московский художник, чья жизнь и работа связаны с телевидением. Он приехал в Иваново и снял безумно-абсурдный фильм без сюжета, где, как в ленте соцсетей, смешано все подряд: кукольные герои, сгенерированные нейросетью интервью несуществующих жителей Иванова, городские пейзажи, в которые вторгается нечто непонятное. Художник передвигался по городу на здесь же купленном велосипеде, к колесу которого он прикрепил камеру, поэтому сюжеты перемежаются кадрами, напоминающими работу стиральной машинки. Этот фильм демонстрируется на экране ретротелевизора, окруженного артефактами из путешествия: сам велосипед, какие-то штучки с блошиного рынка, диск группы «Дискотека „Авария“», которая родом из Иванова. Был даже искусственный глаз, подаренный художнику местным жителем, но, к сожалению, в ходе монтажа он разбился.

Напротив яркой сборной солянки случайных предметов — очень лаконичная автобусная остановка Ады Морозовой, изначально задуманная для группового проекта в Германии. Художница так комментирует свою работу: «Остановки — это такие места, которые есть везде — в любом городе, в любой стране, куда бы ты ни пошел. Время на них немного застывает, потому что вы уже не в прошлом, не в будущем, вы просто ждете». Хотя напрямую этого не говорилось, но вспоминается эксперимент, успешно проведенный именно в Германии: около домов престарелых и аналогичных учреждений стали устанавливать фальшивые остановки транспорта. У пожилых людей с болезнью Альцгеймера часто возникает желание куда-то уехать, и, увидев павильон привычной архитектуры, они садятся на лавочку и ждут, зачастую забывая, куда именно они собирались. А медицинские работники точно знают, где пациентов стоит искать в первую очередь.

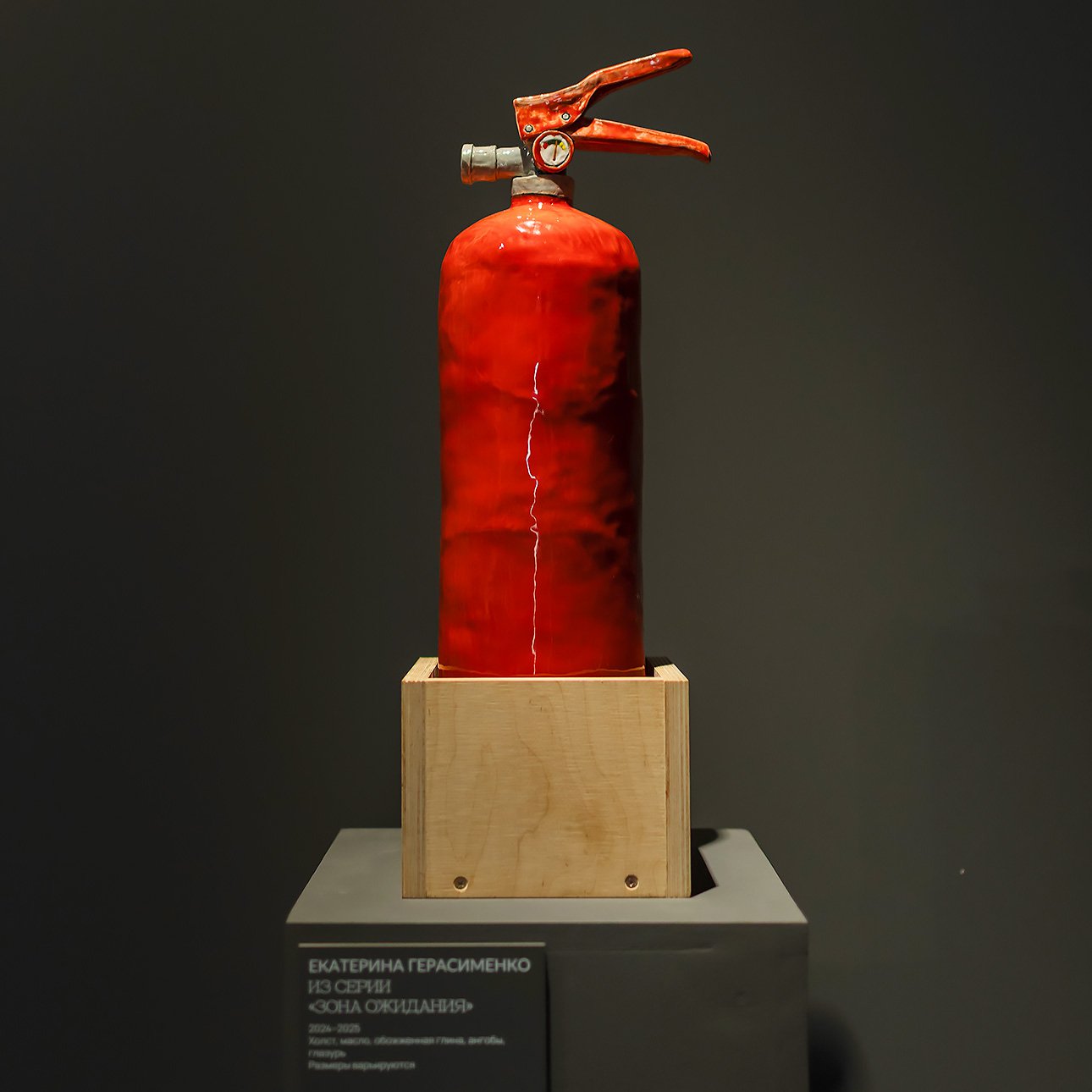

Поднявшись по лестнице, мы оказываемся в «Зале ожидания» с живописными работами Екатерины Герасименко — с изображением пустых и заброшенных пространств автовокзала — и Софии Акимовой, которая в своей практике наблюдает за жизнью светского общества. Однако перед нами предстают не конкретные персонажи, а некая безличная масса, так как художница воспринимает людей не индивидуально, а в виде роя, стараясь вычленить из него определенные паттерны поведения.

Здесь же представлена инсталляция Кристины Манучарян — конвертики из органзы с вышитыми записочками. Это реальные сообщения, которые были написаны, но не отправлены адресатам по разным причинам: кто-то испугался, кто-то забыл, для кого-то это потеряло актуальность. «С тех пор как ты ушел, я снова дышу», «Я бы хотел, чтобы ты перестала говорить мне „горжусь тобой“», «Я больше не хочу тут работать» и десятки других зависших во времени и пространстве посланий.

Следующий зал «Омут памяти» — условное обозначение для зоны между прошлым и настоящим, воспоминаниями, которые так или иначе оставляют следы в нашей жизни. «Они формируют не только наше настоящее, но и наше будущее», — комментирует куратор. Здесь демонстрируется работа художника Евгения Гранильщикова, чьей визитной карточкой стали видеоперформансы. В кадрах видео автор разбивает тот самый фамильный сервиз, который в ожидании «особого случая» десятилетиями пылится в серванте. Для Гранильщикова это художественный жест разрушения стереотипов памяти, попытка вырваться за пределы границ, которые выстраиваем мы сами или наша коллективная память.

Доминантой зала и одной из самых зрелищных и в то же время многослойных работ стала текстильная моровая изба, или, иначе, избушка на курьих ножках, Радмилы Мигулиной, посвященная пребыванию человека в системе психиатрических учреждений. «Попадая туда, человек находится в лиминальном состоянии, потому что как будто утрачивает свою идентичность, свою социальную значимость. Если у тебя нет своей домашней одежды, тебя обязательно переодевают в больничную. Это фланелевые халаты. Оказалось, вся домашняя одежда в психиатрических больницах всей России сделана в Иванове. А еще у тебя отбирают телефон, надолго, минимум на месяц. Это довольно долгий срок пребывания в изоляции — нормальные социальные связи отмирают», — рассказывает об использованных материалах художница. Форму моровой избы она выбрала, так как, по сути, это гроб без окон и дверей, где Баба-яга символизирует проводника между мирами. А по другой версии, в них хоронили ведуний, ясновидящих, целителей. В наши времена им наверняка бы присвоили диагнозы: шизофрения, аутизм, синдром дефицита внимания, а в древности нейроотличных людей наделяли мистическими качествами. Ножки у избы, которые должны прочно стоять на земле, сделаны из бисера, а сама избушка парит в воздухе, как отсылка к больничному опыту, когда человек находится в подвешенном состоянии и «ножки не служат опорами, они как драгоценности, которые как будто должны связать тебя с миром настоящим».

Центральное место в следующем зале занимает работа Антона Конюхова, которая легла в основу оформления всей выставки. Конюхов в своей практике воссоздает разные ограниченные пространства. В данном случае это витрина, заклеенная серебристой пленкой. Таким образом автор размышляет о том, «что в эпоху, казалось бы, абсолютной информационной доступности мы так или иначе натыкаемся на пространства, которые огорожены, закрыты, в которые мы не можем попасть. «Так, мы можем только гадать о содержимом витрины. Она буквально является вот той самой границей, преградой между двумя разными пространствами», — объясняет свою идею художник.

Следующий зал практически захватила инсталляция Ростана Тавасиева «На дне», где зритель оказывается в окружении стаи красноперых рыбок, они движутся между разными предметами и экраном, на котором мы видим стереовидео. Это последний фильм Лени Рифеншталь «Коралловый рай» про подводный мир, наложенный на съемку театральной постановки пьесы «На дне». Часть рыбок держит цветные пленки, глядя через которые можно увидеть один из фильмов. В углу притаилась плюшевая акула в натуральную величину.

В последнем зале нас встречает работа Дмитрия Каварги, объединяющая природные и антропоморфные формы, — корневище, усыпанное красными ягодками, которые при ближайшем рассмотрении оказываются миниатюрными головами разных исторических личностей.

В отдельном зале транслируется двухканальное видео Альберта Солдатова «Сияние», где автор совмещает съемки из Израиля с российскими пейзажами.

Небольшая, но интересная выставка «Объект хранения» в Музее промышленности и искусства, подразделении Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г.Бурылина, выстроена в форме диалога между знаменитым коллекционером диковинок, именем которого назван музей, и современными художниками. Посетителям предлагается своеобразный квест: найти произведения пяти авторов, замаскированные под постоянную экспозицию.

Помимо выставок, в рамках «Первой фабрики авангарда» традиционно проходят книжный фестиваль, экскурсии и театральные постановки. Например, на выходных посетителей ждет экскурсия по Первому Рабочему поселку, лекция искусствоведа Кирилла Алексеева «Икона и авангард» и дискуссия «Резиденция для художников как пространство открытого диалога».