Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

«А — Я» — первый неподцензурный журнал о советском неофициальном искусстве, выходивший в Париже на русском и английском языках в 1979–1986 годах. В нынешнем тысячелетии «А — Я» выдержал два репринтных переиздания (2004, 2021), в 2008 году ему посвятили выставку в Центре Сахарова, в 2023-м увидел свет двухтомник переписки всех вовлеченных лиц, из которой стало ясно, что отношения между художниками и издателями не всегда были безоблачными и противоречий хватало.

Журнал был своеобразным музеем на бумаге: многие работы увидели свет именно на его страницах (например, альбом «Прямоугольник, который стремится стать кругом» Виктора Пивоварова), а о ряде явлений и имен читатели узнали благодаря этим публикациям. С одной стороны, его зачинщики выступали как исследователи искусства, с другой — сами оставались его активными деятелями, и их суждения были далеко не беспристрастными.

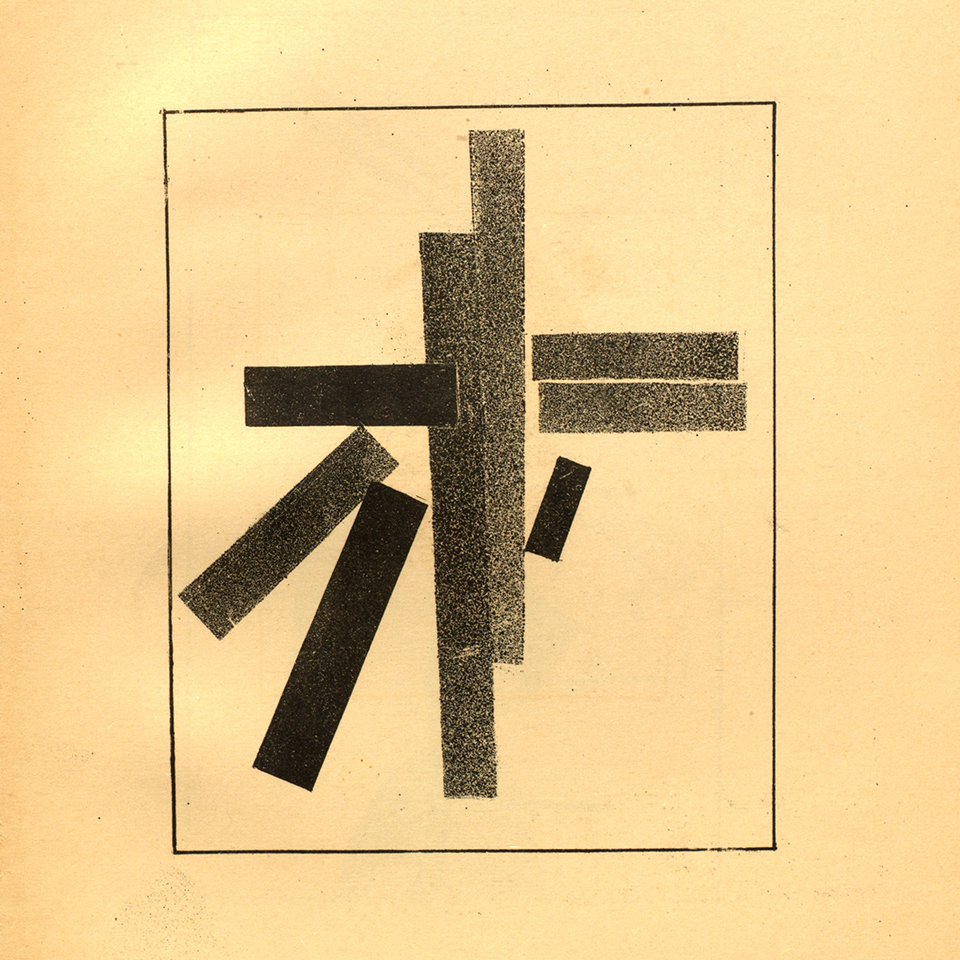

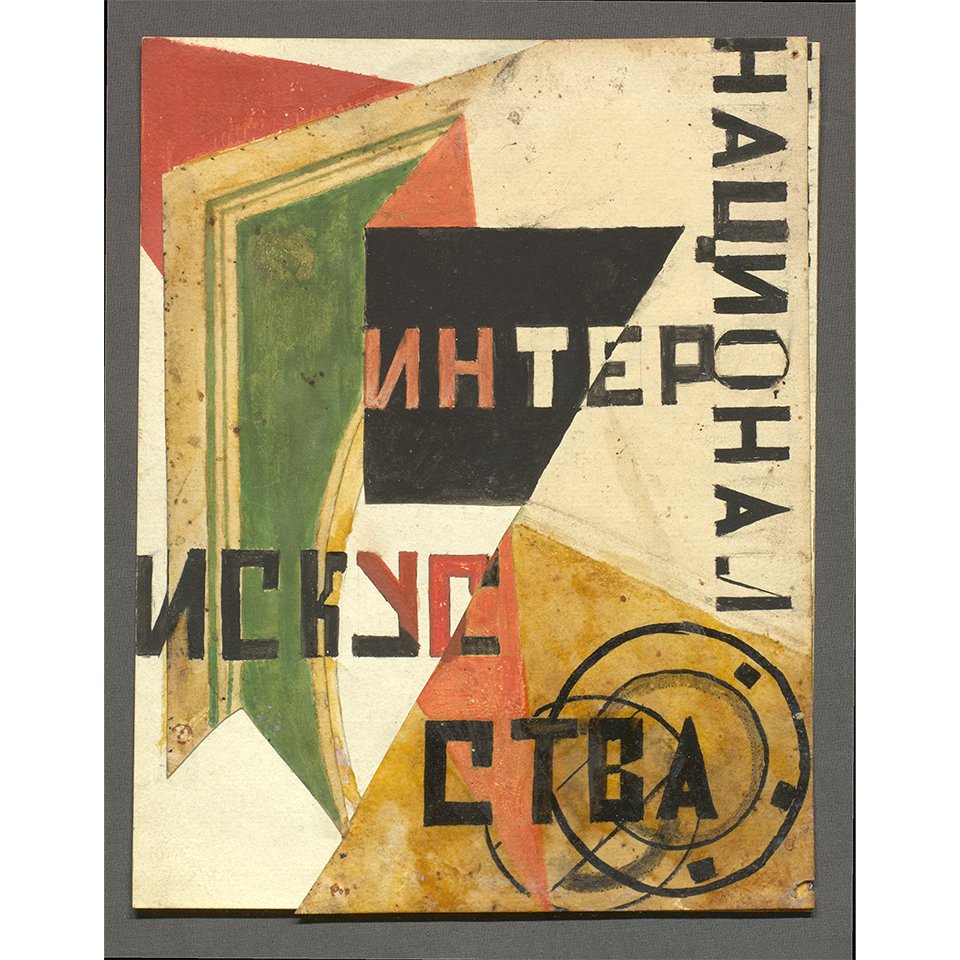

За основу взяли одну из рубрик «А — Я» — «Наследие», в которой отцы-основатели журнала Игорь Шелковский и Александр Сидоров публиковали малоизвестные архивные материалы об искусстве 1910–1920-х годов. Издатели, что называется, шли по целине, потому что в конце 1970-х история русского авангарда только-только начинала складываться.

За экспозиционный дизайн на выставке отвечает Александр Бродский. В центре зала архитектор спроектировал белый куб, внутрь которого поместили публикации раздела «Наследие»: теоретические статьи Казимира Малевича, фрагменты из дневников Павла Филонова, переписку Василия Чекрыгина с Михаилом Ларионовым... Все эти бесценные реликвии снабжены комментариями по поводу их провенанса и подготовки к публикации.

Снаружи куба развернута история самого журнала. Кураторы надеются донести до современного зрителя, привыкшего к стремительному обмену информацией, каких колоссальных усилий стоило издание в докомпьютерную эпоху: сколько времени уходило на изготовление цветных слайдов, на отправку и получение бумажных писем, на пересылку корреспонденции за границу. Даже просьба написать статью требовала личной встречи.

Но дело не только в сложностях. В 1970-е годы в среде художников отношение к авангарду начала XX века уже было критически-скептическим, без пиетета, свойственного шестидесятникам. На пластическом уровне выставка призвана показать эту двойственность, любовь-нелюбовь, уважение-иронию. Работавшие в постмодернистской парадигме московские концептуалисты были бесконечно далеки от созидательного, модернистского пафоса того же Малевича. Вместе с тем отношение последнего к цвету как к некой философской, духовной субстанции в 1970-е было очень даже понятным. Короче, воображаемые диалоги были бурными.

На выставке можно увидеть работы Эль Лисицкого, Малевича, Филонова, а также Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Ильи Кабакова, Игоря Шелковского. Помимо Русского музея и Третьяковской галереи, произведения предоставили Музей AZ, фонд «Екатерина», галеристка Алина Пинская и другие частные собрания.

Как всегда в «Зотове», художественные работы дополнены большим количеством текстов — подход, делающий выставки в этой институции (почти) научными исследованиями. В кураторскую группу вошли Гаянэ Арутюнян, Ирина Горлова, Анна Замрий и Арина Хоменко.

В аудиогиде, подготовленном Екатериной Лазаревой, звучит голос Игоря Шелковского, который проводит слушателей через историю создания «А — Я», рассказывая о том, каким образом художники 1970-х открывали для себя авангард.

Центр «Зотов»

«Путь к авангарду: диалоги художников в журнале „А — Я“»

До 18 января