Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

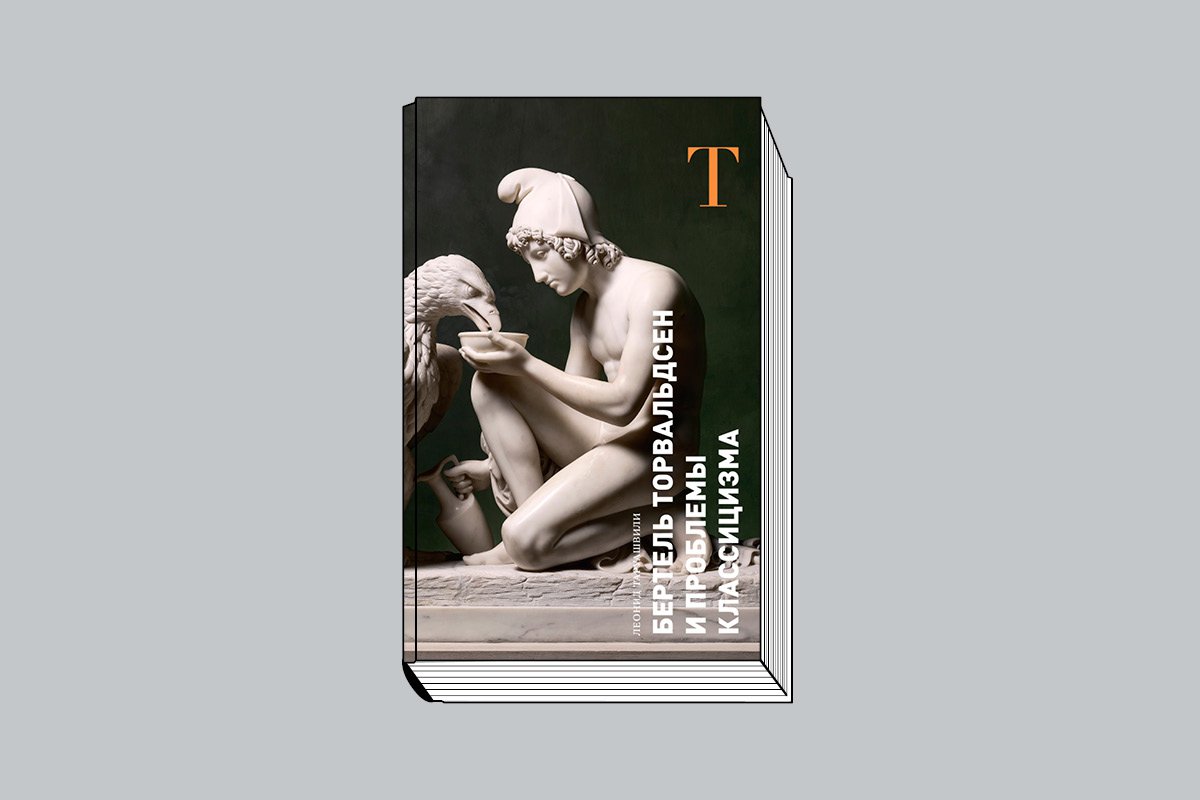

Недавно изданная монография, посвященная Альберту Бертелю Торвальдсену (1770–1844), своеобразно, в форме рондо, завершает «движение по кругу», обращаясь к материалу, неоднократно привлекавшему внимание исследователя. Еще в 1982 году Леонид Иосифович Таруашвили (1946–2022) защитил кандидатскую диссертацию «Бертель Торвальдсен и проблемы классицизма» и опубликовал крохотным тиражом пособие для студентов. Со временем появилось желание наполнить захватившую его тему новыми смыслами, связанными с глубоким погружением в эстетику искусства Древней Греции и Древнего Рима. Окончательно сформулированную и насыщенную аргументами позицию в отношении творчества когда-то лучшего скульптора Европы автор изложил в своем последнем труде, названном так же, как давняя диссертация.

Хотя считается, что культ Торвальдсена отошел в прошлое, как отходит в прошлое и неприятие его искусства, ничто не помешало подойти к произведениям датского мастера более беспристрастно, чем когда-либо удавалось прежде. Таруашвили противостоит некоторым уже устоявшимся мнениям, используя в качестве оружия энциклопедические знания, великолепный русский язык и добротный иллюстративный ряд. «Определить искусство Торвальдсена как классическое по своей сущности, а не только по форме, значит вернуться к воззрению, которое за последнее столетие так часто оспаривали и так редко отстаивали, что сейчас оно нуждается в специальной защите», — пишет он.

Во введении автор сразу сообщает, что работы художника разбираются им прежде, чем рассказывается об их исторических предпосылках. Таруашвили считает, что господствующие сейчас взгляды основаны не на самоценности произведений скульптора, а на общих представлениях об истории стилей в искусстве XIX века — представлениях, с которыми наследие Торвальдсена плохо согласуется. Поэтому рассуждать в таком спорном и запутанном случае, как Торвальдсен, о генезисе тех или иных художественных особенностей следует после того, как предъявлены сами эти особенности.

Хотя первая глава все же выглядит обзорной: она посвящена классицизму и его задачам в изобразительном искусстве ХVIII века. Рассматривая творчество Антонио Кановы, Жан-Антуана Гудона, Асмуса Якоба Карстенса, Жака-Луи Давида и представителей его школы, автор пристально вглядывается и в русских скульпторов. Основное положение главы заключается в выявлении противоречия между теоретическими целями и практическими результатами классицизма, никак не сводимыми к единому стилистическому знаменателю. Изложение доведено до конца 1802 года, когда на выставке в Риме со своей скульптурой «Ясон с золотым руном» появился молодой стипендиат копенгагенской Академии художеств Бертель Торвальдсен.

Во второй главе, биографической, подробно рассказано о его жизни, тогда как третья отдана истории появления искусствоведческих исследований (в основном зарубежных) и содержащейся в них оценке наследия датского скульптора.

В следующей части монографии читателю предлагается окунуться в мир образов мастера, постичь их строй и этическое содержание, причем работы рассматриваются по основным темам и мотивам, а не в соответствии с этапами биографии.

По мнению Леонида Таруашвили, творчество скульптора не претерпевало перемен в ходе развития — имело место лишь совершенствование первоначально выработанного индивидуального стиля. Отдав должное достижениям Торвальдсена, автор признает и целый ряд его явных творческих неудач. Здесь он прибегает к сравнению, чаще всего с искусством Кановы.

А завершает книгу обещанная глава о предпосылках творчества Торвальдсена. Еще до начала XIX столетия для мировой науки большое значение имели антропоцентрические исследования датских астрономов и анатомов. Поэтому неудивительно, считает Таруашвили, что самым значительным представителем национальной школы изобразительного искусства стал скульптор, репутация которого основывается на безупречном понимании человеческого тела.

Это издание содержит в себе ответ на вопрос, была ли скульптура Бертеля Торвальдсена производной от античного искусства или все-таки нет. Влияние древней классики здесь очевидно, однако вся Античность осталась бы для мастера мертвой буквой, в лучшем случае — простой школой профессиональных навыков, если бы главное в искусстве древности, его глубокое нравственное содержание, не оказалось близко собственному отношению скульптора к миру и к людям. Этим внутренним сродством и обусловлена жизненность идеала у Торвальдсена. И внутренне, и в своем искусстве он был именно тем, кем иные классицисты, его современники, только желали быть, — классиком.