Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Вот-вот откроется филиал Третьяковки в Калининграде. Вы сделали там две постоянные экспозиции.

Это второй филиал ГТГ, экспозициями которого я занимаюсь. Всего планируется три филиала: Самара, Калининград, Владивосток. Первой открылась «Фабрика-кухня» в Самаре, где мы проектировали Музей фабрики-кухни — постоянную экспозицию, посвященную самому зданию, архитектуре, авангарду и, конечно, еде. В Самаре были реставрация и приспособление памятника архитектуры под музей, а в Калининграде — новая архитектура по проекту Юрия Григоряна. И это, на мой взгляд, одна из лучших музейных построек за последнее время.

В Калининграде было важно показать связь с Большой землей, показать, что такое Третьяковская галерея и русская культура вообще, поскольку этот регион традиционно больше тяготеет к немецкому наследию. Поэтому появился запрос на историческую экспозицию: Третьяковская галерея от братьев Третьяковых до наших дней. Вторая экспозиция — это Детский музей, который учит взаимодействовать с искусством. Его задача — показать, как создается произведение искусства, как эти стадии соотносятся с нашей жизнью, как читать искусство, как с ним общаться.

А как вообще устроен филиал?

Филиалы Третьяковской галереи — это музеи нового типа (как я это называю, «советские дома культуры»), где соединяются очень разные культурно-досуговые функции. Тут, помимо постоянных экспозиций, есть выставочное пространство, лекторий, кинозал, кафе, магазин, мастерские. Мастерские в Калининграде напоминают по оснащенности «Своды» Дома культуры «ГЭС-2», нет только студии звукозаписи.

Основные залы — выставочные, порядка 4,5 тыс. кв. м. Директор филиала Камиля Байдильдина хочет сделать Третьяковку в Калининграде «местом силы», местом, куда посетители будут приходить на целый день: ходить на выставки, заниматься в мастерских, смотреть кино, читать книги, общаться.

Есть ли какая-то специальная выставочная архитектура для детей?

Основная задача — чтобы дети не убились, то есть техника безопасности. Это первое. А второе — чтобы они не разнесли экспозицию, то есть все должно быть вандалоустойчивым. Когда мы проектировали лунариум в московском Планетарии, то несколько месяцев работали с мокапами (mock-up) — тестировали все детали на прочность. И вот он открыт уже три года, но все как новенькое. Третье — это сам дизайн. Есть стереотип, что раз дети — надо яркое, чтобы повеселее. Но дети — это не ярко и глупо. Дети — это умно, иначе, не стандартно «по-взрослому», интересно и захватывающе, актуально. Цвет может помочь в этом, но это далеко не единственный инструмент. Если экспозиция умна, то она будет интересна и взрослым, и подросткам, и детям. Что мы и видим в московском Планетарии.

Вы использовали для Детского музея работы современных художников. Это оригиналы?

Да, конечно. Это работы, созданные художниками специально для нашего проекта.

И кто это?

Платон и Дарья Инфанте, Егор Плотников, Женя Буравлева, Леонид Тишков, Миша Most, Роман Ермаков, Алексей Трегубов, Ростан Тавасиев. И тут я отмечу, что работы художников, как и архитектура, созданная для детей, умные, тонкие, неординарные, яркие, теплые, разные. Для нас было очень важно показать, что искусство может быть разным, что детское восприятие мира — это очень дорого и здорово. Собственно, именно оно, эта непосредственность, помогает художникам так представлять мир. И это то, что так важно сохранить взрослым. Взаимодействуя с искусством, мы лучше узнаем себя, поэтому этот навык так важно развивать и взрослым.

Архитектор, основатель бюро PSCulture, куратор, продюсер

1984 родилась в Риге

2009 окончила Московский архитектурный институт

2011 окончила магистратуру Университета Вестминстера

С 2003 работала в институте «Спецпроектреставрация» Министерства культуры РФ. Среди реализованных проектов — гостиницы «Ленинградская» и «Украина», Вологодский кремль, крепостная стена Китай-города (Зарядье)

С 2007 участвовала в проектировании и реализа-ции комплекса «Башня „Федерация“» в качестве независимого архитектора, в составе Panera и «Миракс групп», позже в составе бюро Speech

2014 основала собственное проектное бюро PSCulture, специализирующееся на проектах в области культуры

У вас так много проектов. PSCulture — большое бюро?

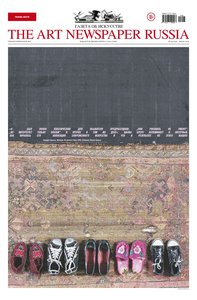

У меня работает всего человек десять. Это все же бутиковая студия, а не конвейер. Для меня важно держать высокий уровень. Отчасти поэтому я хочу, чтобы у нас оставалась домашняя, приятная атмосфера. Это одна из причин, почему я придумала проект «Зайка Space» — арт-гостиную, где проходят квартирные выставки, которые мы делаем с Петром Митюшкиным. В «Зайке» и собираются архитекторы два раза в неделю. Этот гибридный формат работы родился в момент локдауна, но отлично прижился.

Можете выделить за десять лет, что вы в этом бизнесе, свои любимые или какие-то особенные проекты?

Важным шагом стал «Русский стиль» во Всероссийском музее декоративного искусства. Это была первая для меня постоянная экспозиция. Серьезными вехами стали Планетарий и «Фабрика-кухня». А если говорить про выставки, то их очень много. Думаю, близится к сотне.

Во многих интервью вы рассказываете, что используете нарративные карты. Это что?

Когда ты проектируешь выставки, это не только про красоту или эргономику — они про смысл, ты рассказываешь историю. А она должна взаимодействовать с пространством, потому что иначе у тебя получается выставка с выгородками — есть такое слово. Музейщики говорят: «Нам, пожалуйста, три выгородки и две витрины или три стенда запроектируйте». Когда слышишь такое — надо бежать.

Архитектура — это пространство, в котором мы существуем. И наша задача — соединить смыслы с этим пространством. Поэтому проектирование я начинаю со смысловой карты — как одна тема взаимодействует с другой. Получается эдакий смысловой маршрут по выставке, скелет экспозиции. И только потом начинаются планировка и дизайн.

Расскажите еще про выставки.

Одна из самых лучших выставок, которая осталась незамеченной, — это «Время собирать» про книжную коллекцию Николая Юсупова к юбилею музея-заповедника «Архангельское», которая была у Натальи Самойленко в Ленинке. Очень тонкая и умная, с идеальными деталями. Она была белой — вся из тканевых панелей, потому что этимология слова «текст» относит нас к ткани. Я очень люблю использовать и комбинировать различные материалы. Это всегда создает глубину и подсвечивает новые ракурсы. Но, конечно, все эти решения должны быть обоснованными, связанными с содержанием.

«Сесил Битон и культ звезд» в Эрмитаже надо отнести к великим выставкам. Очень звонкая и дерзкая, сделанная буквально за пару недель, но оттого невероятно свежая. Мы придумали стену из стекляруса, то есть бриллиантов. Потому что Битон, портретист английской королевы и родоначальник гламура, ассоциируется исключительно с блеском и пузырьками шампанского. Но это предложение было, на мой взгляд, слишком дерзким для Эрмитажа. Поэтому у нас были план В и план С — несколько вариантов дизайна. Неожиданно музей выбрал бриллианты. И это был успех.

Сейчас у нас в работе несколько роскошных выставок, и ближайшая откроется в начале июля в Центре «Зотов». Это «Красная Москва», посвященная легендарному аромату, женщинам в большом городе и красоте. Я обожаю сложные задачи, они всегда мотивируют. И вот мы делаем выставку про аромат!

Почему все так много говорят об экспозиционном дизайне?

Я связываю успех экспозиционной архитектуры с несколькими факторами. Во-первых, это плеяда очень классных архитекторов, моих коллег, которые изменили, хотя правильнее сказать, создали эту профессию. Мне нравятся работы Петра Толпина, Ольги Трейвас, Кирилла Асса, Сергея Мешалкина и других. Это все создало уникальную ситуацию в Москве, а теперь уже и в России, подняло нас на мировой уровень. Экспозиционный дизайн становится равноправным художественным высказыванием, как и работа куратора.

Второй момент — переход к клиповому мышлению. Люди не читают тексты — они смотрят презентации. Все понимают и воспринимают по картинкам: какая это выставка, о чем она, нравится или нет. Поэтому мы готовим картинки для первичных презентаций, которые музеи показывают своим учредителям или спонсорам. Так всем понятнее.

Что вам хотелось бы сделать странного, неожиданного — какую выставку?

Если честно, я давно мечтаю сделать выставку про взаимосвязь икон и авангарда. Это вроде на поверхности, но у нас я такого не помню. Еще хотелось бы поработать с нашим культурным кодом. Но я сейчас не про русский стиль и русскость, а в целом про нашу идентичность. Мне кажется, суть России не столько в русскости, а в многообразии. И у нас мало кто работает с соединением этих идентичностей. Русские на Дальнем Востоке и, условно, русские в Татарстане, на Байкале, в Калининграде — это очень разные люди, которые взаимодействуют с локальными, очень разными культурами. Но и русскость тоже, об этом очень мало всего. Мы сейчас пытаемся понять, кто мы, что мы, как-то себя пересобрать. И культура должна стать этой точкой сборки.