Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Множество проектов, выставочных и театральных, где так или иначе возникает тема сна, были представлены российской публике за последние несколько лет. Это и иммерсивная постановка Этель Иошпы «Сон Татьяны» по пятой главе «Евгения Онегина», и эффектная выставка «Сны Сибири», и ряд других экспозиций в музеях и галереях. Самое заметное из последнего — спектакль «Сон в русскую ночь» в экспериментальном жанре «акустических картин», поставленный в Театре Маяковского саунд-художником Петром Айду, и выставка Ольги Чернышевой «Улица Сна» в Доме культуры «ГЭС-2». Необычный топоним, давший название серии фотографий, а потом и выставке, художница встретила много лет назад наяву в одном дачном поселке: когда-то там была улица Лесная, но часть букв на указателе облетела, представив всю территорию в новом свете.

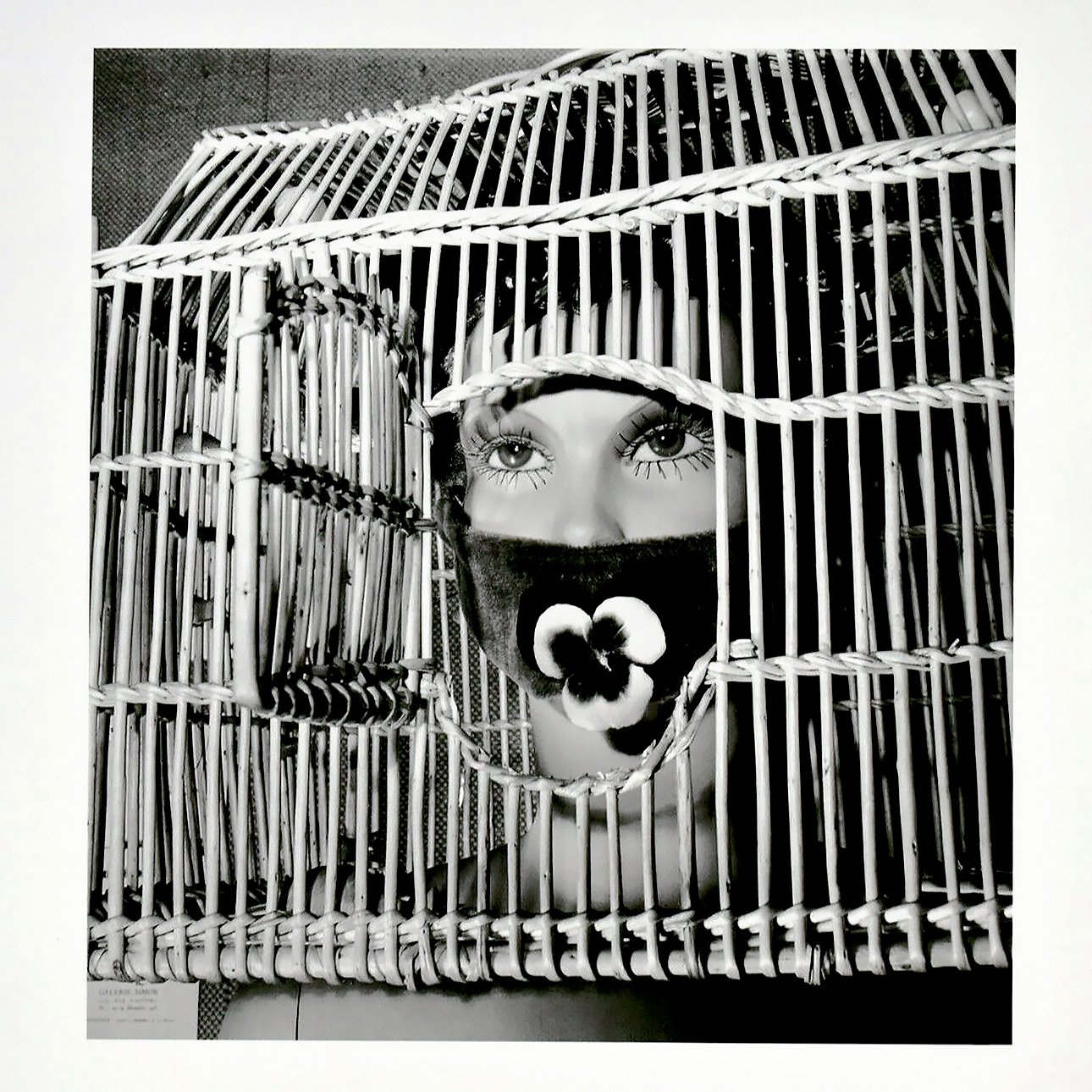

В тексте, как и во сне, не составляет труда телепортироваться из Подмосковья в Париж. Нас интересует галерея Beaux-Arts на улице Фобур-Сен-Оноре, где в 1938 году состоялась «Международная сюрреалистическая выставка». Ее участники подумали о том, что в царстве Морфея могли бы быть улица Переливания крови и улица Всех чертей, и, для того чтобы упростить зрителям навигацию, повесили соответствующие указатели. В закоулках выставки, на открытии которой гости ходили в темноте с фонариками, встречались манекены. Марсель Дюшан переодел один из них в собственные пиджак и шляпу, но оставил без штанов, а Андре Массон нахлобучил на голову своей безмолвной модели птичью клетку. Главным же хитом стало «Дождливое такси» Сальвадора Дали, внутри которого шел ливень, но водителю с акульей головой и пассажирке, по которой ползали виноградные улитки, было некуда деваться. Озвучивалось это все припадочным смехом и немецкими военными маршами. Пожалуй, даже зрители современных выставок, избалованные замысловатой сценографией и иммерсивными аттракционами, были бы потрясены такой фантасмагорией.

Эту экспозицию, наряду с нью-йоркской выставкой 1942 года «Первые документы сюрреализма» (смотреть ее было нелегко из-за веревки, которой Дюшан, как паук, опутал помещение), можно считать лебединой песнью сюрреализма, чей золотой век, тянувшийся с 1920-х, подходил к концу. Но, даже уходя с авансцены, сюрреалисты будто бы сохранили за собой монополию на сны. Поколения художников, которые пробудились после, уже не работали программно с этой областью бессознательного. И все-таки сон после сюрреализма есть — посмотрим некоторые его эпизоды.

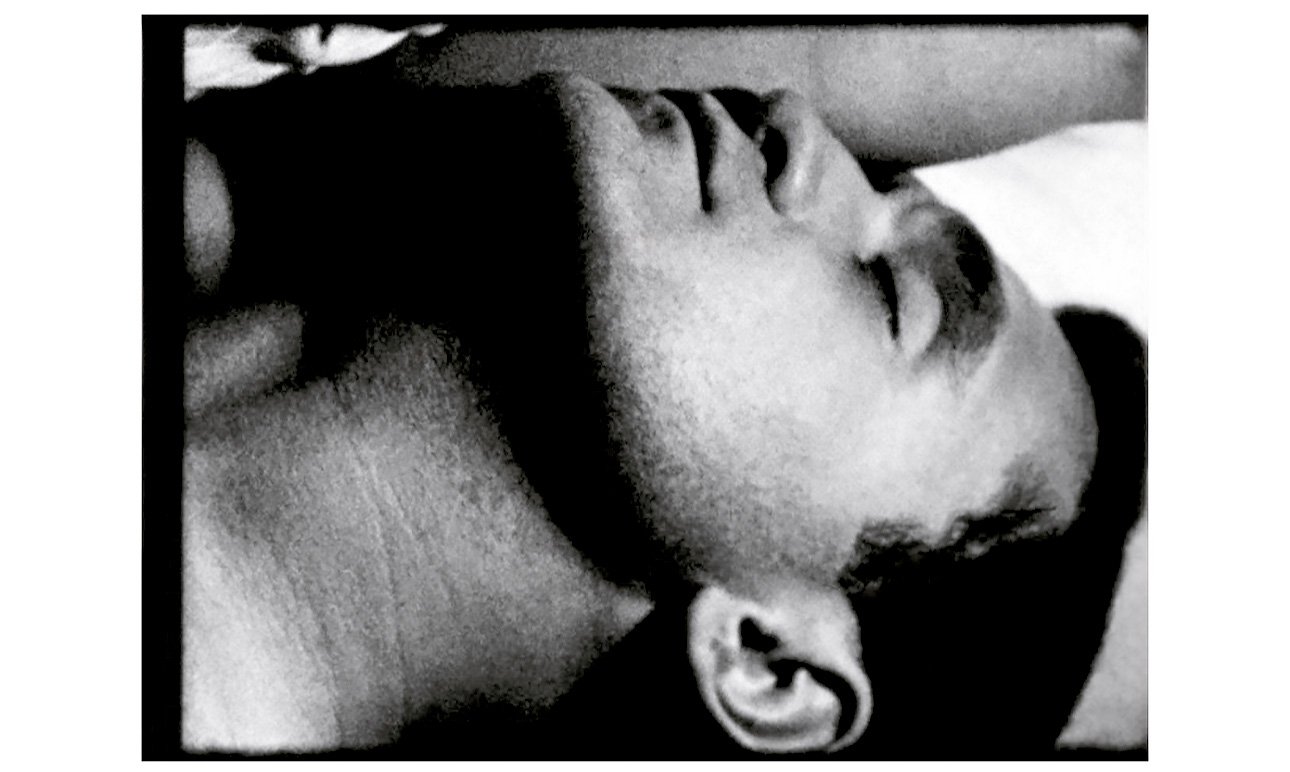

В некотором смысле сны — это тоже продукция массового производства. Однако Энди Уорхола, которого так пленили бутылки Coca-Cola, банки с консервированным супом Campbell’s и другие товары с полок супермаркетов, в данном случае заинтересовал не продукт, а производитель. В 1963 году король поп-арта снял фильм «Сон» — название здесь служит исчерпывающей аннотацией. На экране — спящий поэт Джон Джорно. Разумеется, в роли самого себя, ведь, когда человек спит, он не может позировать или кого-то играть (примечательно, что, даже создавая сотни видеопортретов из серии «Кинопробы», Уорхол просил своих «натурщиков» — а это были кинозвезды, музыканты, художники и вообще разные его знакомые — просто ничего не делать). Все 5 часов и 21 минуту экранного времени терпеливый зритель наблюдает крупные планы поэта с разных ракурсов. Весь «экшен», то есть переворачивания и случайные подрагивания во сне, был вырезан при монтаже, а наиболее статичные фрагменты, напротив, зациклены. Одним словом, Уорхола интересовало не действие подсознания, а бездействие тела — недаром он говорил, что любит скучные вещи.

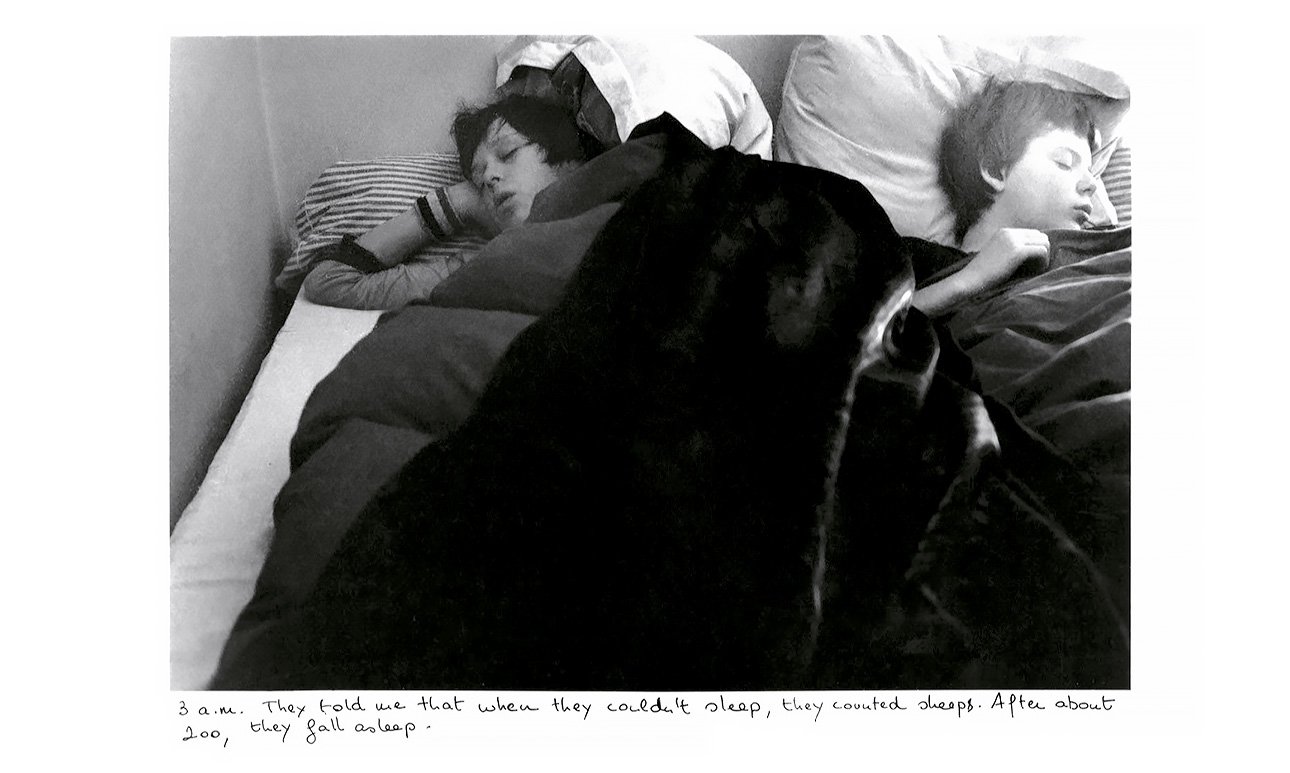

Художница Софи Каль наблюдала с фотокамерой за спящими друзьями и незнакомцами. Правда, каждый из них пришел в ее дом и лег в ее постель по собственной воле. Речь идет о проекте 1979 года, в рамках которого она пригласила к себе — не одновременно, а по очереди, в оговоренные дни и часы — 27 человек с намерением запечатлеть их во сне, а также взять интервью. Содержание снов гостей интересовало художницу постольку-поскольку в череде разных других вопросов самого бесхитростного плана: «Есть ли у вас какие-либо ритуалы перед сном?», «Писались ли вы когда-нибудь в постель?», «Трудно ли вам просыпаться?» и тому подобное. Все происходящее и произнесенное подробно записывалось и документировалось. Характер этих текстов уже не поэтический, как у сюрреалистов, а концептуальный.

Самым бесстыдным вуайеристом часто является государство, что подчеркнул в проекте WeiWeiCam (2012) китайский художник-диссидент Ай Вэй Вэй. После того как власти установили вокруг его дома 15 камер видеонаблюдения, он решил: почему бы не пустить Большого Брата внутрь, раз ему так любопытно? Сказано — сделано. Ай Вэй Вэй собственноручно установил в доме еще четыре камеры, которые в режиме реального времени транслировали на специально созданный сайт, как художник спит, читает и ест. То есть не делает ничего особенного. Впрочем, спустя 46 часов правительство повелело сайт закрыть.

Художника Виктора Пивоварова можно назвать не только московским романтическим концептуалистом, как у нас повелось, но и сюрреалистическим концептуалистом. В его серии «Проекты для одинокого человека» (1975) есть и проекты снов: во вторник одинокому человеку привидится знакомая комната, с которой что-то не так, а в четверг у него по расписанию сон без сновидений. Словосочетание «проекты снов» — очевидный оксюморон. И конечно, совершенно концептуалистский по духу.

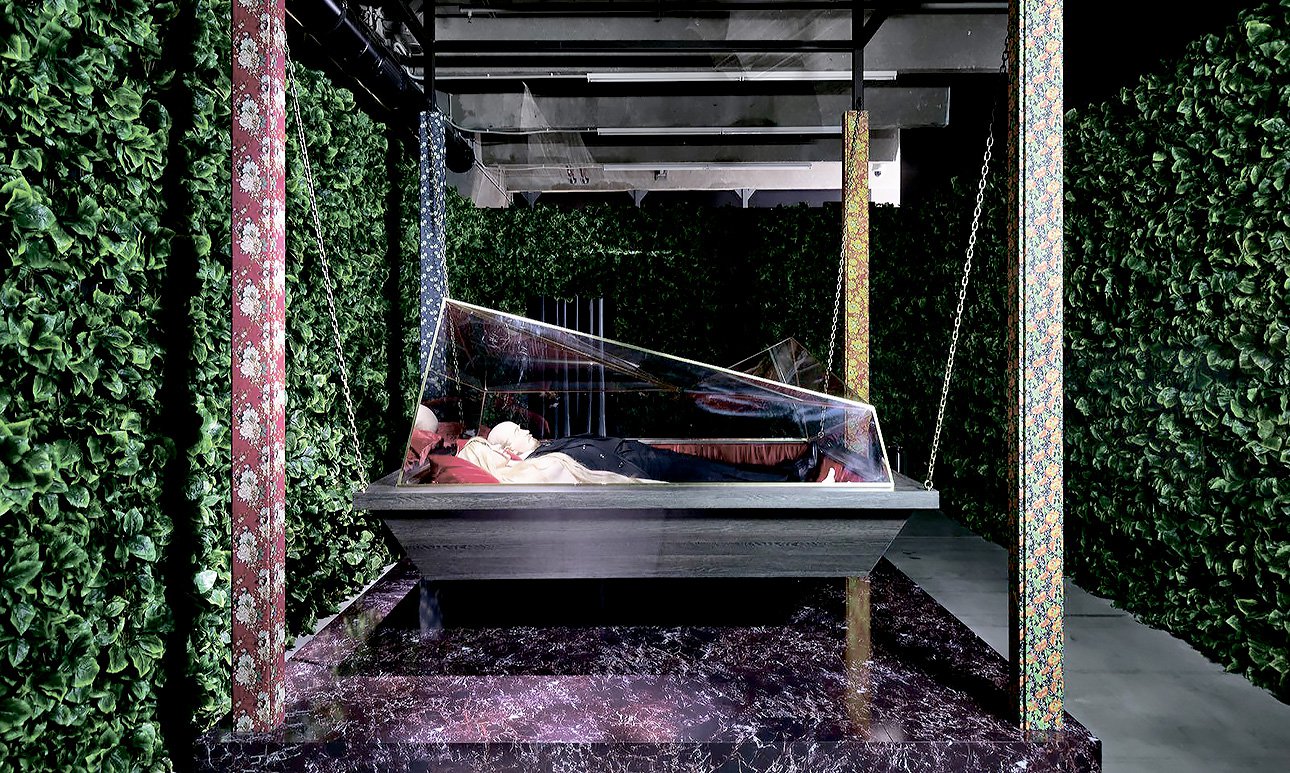

Художнику Павлу Пепперштейну, сыну Виктора Пивоварова, ничто сюрреалистическое тоже не чуждо. Кое-что роднит его и с французскими сюрреалистами, которые почти поголовно были коммунистами: это интерес к Ленину (как тут не вспомнить фотографию Дали, на усах которого, словно елочные игрушки, висят портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Маленкова?). «Проснись же, бог лени, божественный Ленин!» — взывает лирический герой одного из рассказов Пепперштейна к вождю пролетариата, и тот помогает ему преодолеть романтический аффект, вызванный появлением прекрасной девушки. Кстати, есть у Пепперштейна инсталляция, в которой и сам Ильич не одинок: рядом с ним в прозрачном саркофаге лежит спящая красавица.

Интересно, что именно сказочный образ царевны, забывшейся мертвым сном в хрустальном гробе, вдохновил архитектора Константина Мельникова — автора первого ленинского саркофага — на создание кристаллообразного колпака, под которым Ленин пролежал вплоть до 1945 года (именно такой воспроизведен у Пепперштейна). Мельников вообще был увлечен темой сна. Для нереализованного экспериментального проекта «Зеленого города» в Подмосковье (1930) он разработал концепцию общественных спален, в которых на отдыхающих оказывались разные виды воздействия для улучшения засыпания. Спустя почти 100 лет художнику Роману Сакину — возможно, главному продолжателю романтической концептуальной традиции — довелось в каком-то смысле воплотить мельниковскую мечту: на «Архстоянии» 2022 года он организовал собственный «Санаторий сна», постояльцами которого стали гости фестиваля. К их услугам были застеленные под открытым небом, среди берез, кровати и целый спектр усыпляющих мероприятий: выступления ансамбля вязальщиц и хора зевающих, экскурсии по лежанию в красивых местах и самые скучные лекции, одна из которых была посвящена «чему-то геологическому про бурение».

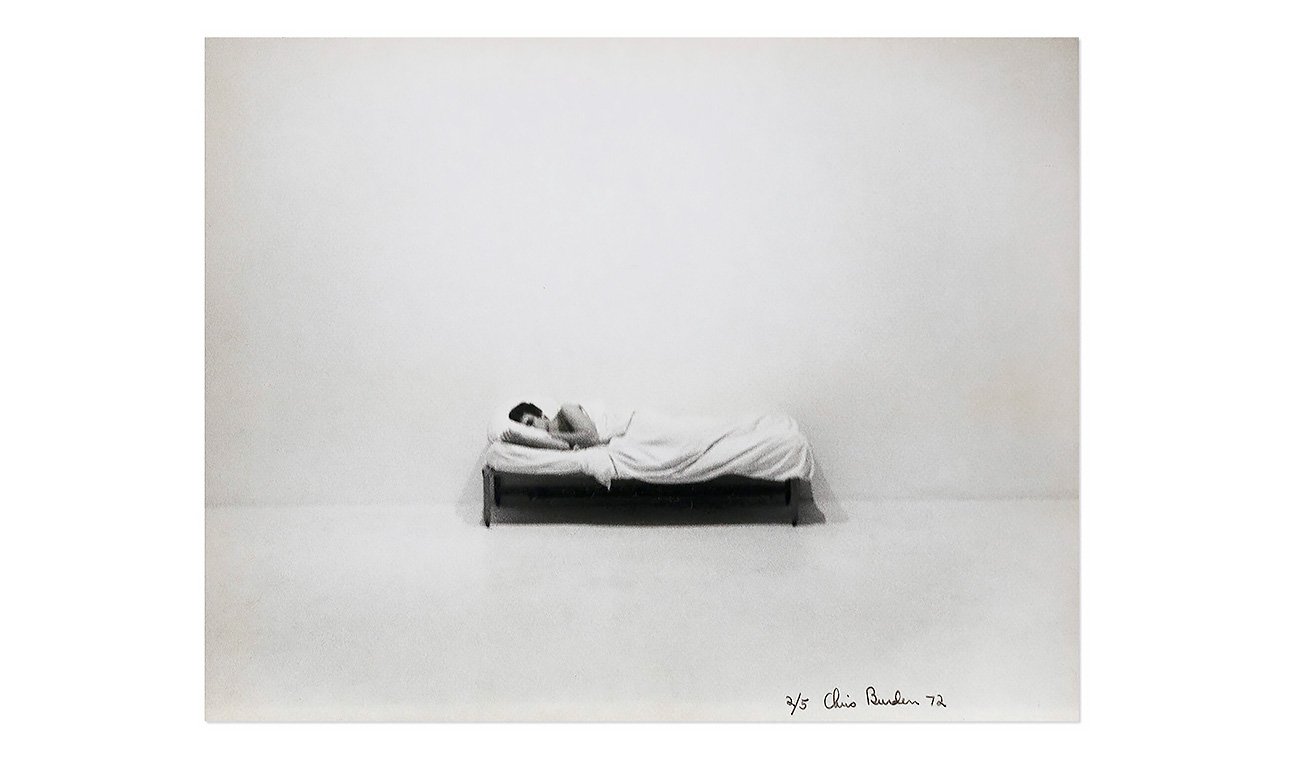

Нетрудно догадаться, как может выглядеть концептуальный перформанс, где сон выступает одним из лейтмотивов. Первый такой исполнил в 1972 году художник Крис Бёрден. В день вернисажа он разделся до трусов и майки, залез в кровать, установленную в галерее (это был образцовый «белый куб» — пустой зал с белоснежными стенами), и не вылезал оттуда следующие 22 дня. Ну почти не вылезал. «Для меня оставили переносной туалет на ресепшен, и я бегал туда после закрытия галереи, но большую часть времени я проводил в постели. Я ни с кем не разговаривал. Мне оставляли еду, но часто и забывали, потому что я стал для них объектом», — вспоминал он потом. Нередко перформансы Бёрдена описываются как самоистязательные. Так, однажды он попросил друга выстрелить ему в руку из винтовки. Но он проверял не только себя на прочность, но и галеристов со зрителями — на вшивость. В преддверии 22-дневного заточения в кровати Бёрден никак не позаботился о том, как будут удовлетворяться его физиологические потребности, и, если бы ему не приносили еду, он бы просто голодал.

Художница Элоиз Форньель в рамках ее работ «Старение» и «Из глубин сна», показанных в 2007 году в лондонской галерее Paradise Row, соединила перформативные традиции самоиспытания и сюрреалистическую визуальность. Сперва, приняв лошадиную дозу снотворного, она два дня пролежала в беспамятстве на кровати под сухими ивовыми ветвями, пока посетители нашептывали в граммофонную трубу, расположенную у нее над ухом, идеи для сновидений. Во время следующего этапа она, напротив, пыталась в течение 48 часов не спать. Находясь все это время в спасательной шлюпке, которая стояла на усыпанном морской солью полу галереи, Форньель принимала сообщения от посетителей, переводя их в сигналы азбуки Морзе — до изнеможения. Это было посвящение художнику Басу Яну Адеру, который в 1975 году решил в качестве акции в одиночку пересечь Атлантический океан и пропал без вести.

А вот хорватский концептуалист Младен Стилинович, воспевший ничегонеделание в эссе «Похвала лени», самопожертвованием ради искусства никогда не занимался и не собирался. В серии фотографий «Художник за работой» (1978) он просто валяется в постели. Но можно ли упрекнуть его в том, что на этих снимках он действительно ленится и дремлет, а не работает? В конце концов, труд концептуалиста состоит в производстве художественных идей. А думать можно и с закрытыми глазами.

Юрий Альберт — вероятно, самый «правильный» российский концептуалист, много думающий именно о вопросах искусства, — годами собирал свои «профессиональные сны», то есть те, в которых возникают выставки, знакомые художники, новые работы. Его сонный дневник под названием «Что я видел» был выпущен издательством НЛО в 2011 году. Тогда же в Stella Art Foundation открылась выставка «Метаморфей», сделанная Альбертом вместе с Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым (в 2008 году художники создали творческое объединение «Купидон»). Главная инсталляция представляла собой ряд телефонных кабинок, заходя в которые и поднимая трубки, можно было услышать то или иное сновидение в пересказе автора (иногда на другом конце провода слышалось просто: «Забыл»). Сам Альберт был одновременно здесь же и не здесь: он лежал, приняв снотворное, на кровати и, возможно, присутствовал на каком-то еще вернисаже. Или грезил о новой выставке. Интересно, ходили ли гости на цыпочках, видя художника за работой?

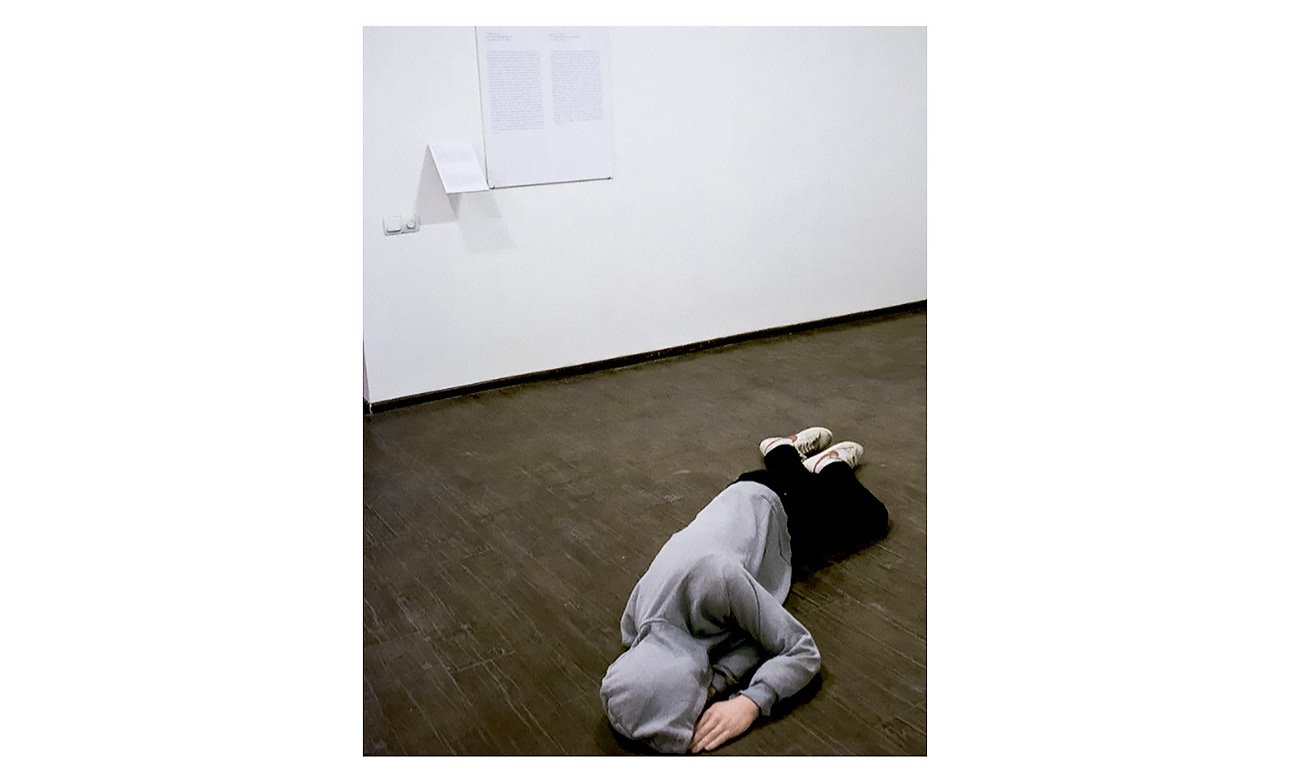

Нередко художники не хотят трудиться сами и склоняют к этому других. Так, актриса Тильда Суинтон в 1995 году согласилась на восьмичасовой рабочий день — именно столько времени ежедневно в течение недели она проводила лежа в стеклянной витрине в лондонской галерее Serpentine. Проект Корнелии Паркер, в котором Суинтон выступила экспонатом, впоследствии не раз повторялся, в том числе в стенах нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA). «Бабушка перформанса» Марина Абрамович, в свою очередь, организовала на ярмарке Art Basel в Майами в 2014 году зону с кроватями и наушниками с функцией шумоподавления, где можно было выполнить «Упражнения на засыпание». Арсений Жиляев поступил гуманнее и использовал муляж. Его работа «Мечтатель» (2012) в виде парня, потерявшего сознание от недосыпа после длинного рабочего дня, одно время демонстрировалась в Новой Третьяковке, но была убрана из-за жалоб посетителей, принимавших объект за не самый изысканный — все-таки он был в балахоне и «найках» — труп («Изысканный труп» — любимая игра сюрреалистов: каждый дополняет текст или рисунок, не видя, что написал или нарисовал предыдущий участник. Результат здесь непредсказуем).

Автору этой статьи однажды приснилось, как художнику выдали большое ущелье под инсталляцию и он создал там туман, а потом от наплыва зрителей туман сломался, и художнику пришлось его реставрировать. Хорошо, когда удается записать сон, не забыв детали. Но настоящие счастливцы — те, кто занимается видео-артом, ведь они могут свои грезы визуализировать. У Василия Кононова-Гредина, например, есть инсталляция «Машина сновидений» (2022), частью которой является видео, снятое будто бы пассажиром поезда. За окном мелькает лес, но вдруг откуда ни возьмись появляется белый конь и, несмотря на медленный, замороженный галоп, обгоняет поезд. Здесь смоделирована ситуация, когда человек проваливается в дрему и реальность распадается, впуская фантомы подсознания. Другой пример из российского видео-арта — «Сны машины» дуэта Grey Cake (Александр Сереченко, Екатерина Пряничникова). Проект посвящен алгоритмическому бессознательному. Авторы научили нейросеть генерировать и показывать собственные сны, основываясь на записях реальных сновидений из специальной базы данных.

Опыт погружения в сон наяву позволяют получить тотальные инсталляции. Ирина Нахова и Илья Кабаков — те, кто стоял у истоков этого жанра в 1980-х. На Венецианской биеннале 2015 года Нахова представляла Россию с проектом «Зеленый павильон», который описала нашей газете так: «Первая комната — это сумерки, когда вы погружаетесь в сон. А большая комната — это глубокий сон, она совершенно черная». Далее начинался, по словам автора, «кинетический кошмар». «Дом снов», выстроенный в 2005 году в галерее Serpentine по проекту Ильи и Эмилии Кабаковых был, напротив, местом безмятежным, откуда совсем не хотелось катапультироваться через потолок в космос, как в самом известном проекте Кабакова. Цилиндрическая постройка вмещала систему комнат-спален, задрапированных белой тканью, лестниц, ведущих на уровень выше, и расположенных там кушеток-пьедесталов для релаксации.

По принципу тотальной инсталляции сделан и Музей сновидений Фрейда, открытый в Санкт-Петербурге в 1999 году Виктором Мазиным — психоаналитиком и популяризатором Жака Лакана. Сценографией же занимался художник-некрореалист Владимир Кустов. Существует и множество других «онейроинсталляций» постсюрреалистической эпохи, но пора закругляться: от длинного текста начинает клонить в сон.