Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Не так много в наше время примеров удачного возрождения старинных российских местечек с богатой историей. Речь не о крупных культурных центрах вроде Суздаля или Коломны, а о небольших селах и деревнях, где во все времена жил простой люд. Так, 17 лет назад селу Вятское, что в 30 км от Ярославля, по-настоящему улыбнулась удача, когда предприниматель, коллекционер и меценат Олег Жаров с супругой Ларисой решил найти для себя загородный дом.

Когда мы приехали сюда в 2008 году, Вятское было умирающим местом с точки зрения не населения, а общей инфраструктуры для жизни. Не было буквально ничего, здания были в ужасном состоянии. Но при этом во всей этой разрухе и нищете проглядывалось очарование далекого Санкт-Петербурга, которым местные отходники наполнили свои дома. И Лариса мне как-то сказала: «Представляешь, если все это восстановить, какая красота будет?» Она сказала и забыла, а во мне эта идея прижилась и проросла.

Половина зданий Вятского — признанные памятники архитектуры, что не облегчает процесс их восстановления. И мы прошли все законно установленные процедуры, чтобы взяться за реставрацию. Помню, когда я собрал местную публику и стал рассказывать, что мы хотим сделать, на меня смотрели как на ненормального. Постепенно я начал выяснять, кому принадлежат дома, и выкупать их. Один, второй, третий, потом пять домов одновременно… Но их надо было чем-то наполнять — не стоять же им, отреставрированным, просто так? Тут и стали появляться музеи, в которые переехали мои многочисленные коллекции. И неожиданно к нам поехали люди. После этого стало понятно, что нужно открывать отель. А следом еще один. А там уже и рестораны.

Все это, конечно, не бизнес, а больше социальный проект. В какой-то момент я стал получать удовольствие от того, что делаю и как все выходит. Если бы все это мне не приносило внутреннего удовлетворения, ощущения какого-то счастья, вряд ли бы хоть что-то получилось. Конечно, важно и участие моей супруги, которая с первого дня меня поддерживала и ни разу не упрекнула. А было за что: мы только в этом году впервые за 17 лет поехали в полноценный отпуск.

Когда начинаешь помогать и видишь, что эта помощь приносит плоды, да еще и есть отдача от людей, — это затягивает, и уже не можешь остановиться. Плюс это уклад жизни, из которого вообще не хочется вырываться обратно в город. Для меня самое большое несчастье — если я знаю, что мне надо поехать, допустим, в Москву. Значит, вся неделя до поездки будет испорчена.

Все, что мы здесь делаем, — не ради заработка, а ради души. Но здесь еще многое нужно привести в порядок.

Случай и неприметное объявление в газете завели их в полуразрушенное Вятское, где Жаровым приглянулся дом с львиными головами на фасаде. Непригодный для жизни и требующий основательной реставрации, он привлек их своим необычным и даже торжественным для окружающей действительности видом. Через год восстановленный дом со львами принял новых хозяев. А за ним усилиями Олега Жарова один за другим начали обновляться и остальные архитектурные памятники.

Первые упоминания о Вятском относятся к XV веку. Название, предположительно, связано с тем, что основали село потомки древних вятичей.

По сотной грамоте 1562 года, здесь были «двор митрополичьего приказчика, три двора церковников и десять дворов пашенных крестьян». За рекой Вохтомой (ныне — река Ухтомка) лежала слободка непашенных, торговых и ремесленных, людей, в которой было 17 дворов. В XVII веке Вятское было вотчиной патриарха Филарета, отца первого русского царя из рода Романовых. В конце XVIII века село стало известно благодаря еженедельным базарам и ярмаркам, где продавали скот, лошадей, рожь, овес, овощи, кожи, шерсть, изделия местных ремесленников. Суглинистые влажные почвы, идеально подходящие для разных видов овощей, сделали Вятское столицей огуречного промысла. Местные соленые огурцы поставлялись к императорскому столу и экспортировались даже в Швецию и Швейцарию. Только в 1906 году из Вятской волости было вывезено более 8 тыс. т огурцов. А в советское время один из сельчан заработал на огурцах 1 млн руб. (в Архангельске вятский огурец стоил по 1 руб. за килограмм, в то время как мурманская треска — всего лишь 55 коп.).

Для вятских жителей в середине XIX века был характерен и отхожий промысел, то есть временный уход на заработки. Искусные мастера во всем, что касалось строительства, были особенно востребованы во времена становления Санкт-Петербурга. В одном из местных музеев даже есть карта, где отмечены самые красивые и величественные памятники архитектуры, над возведением и оформлением которых трудились вятские печники, кровельщики, штукатуры и лепщики.

Важная персона в истории села — поэт Николай Алексеевич Некрасов. Хотя сам он был не совсем из этих мест (детские годы провел в родовом имении Грешнево неподалеку, а позже приобрел усадьбу Карабиха по другую сторону от Ярославля), принято считать, что именно Вятское стало прообразом села Кузьминское в поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Заслуги старого купеческого села можно перечислять долго, впрочем, как и рассказывать обо всех его достоинствах.

Сейчас Вятское включено в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. В 2015 году Историко-культурный комплекс «Вятское» получил Гран-при главного музейного фестиваля страны «Интермузей», а в 2022 году распоряжением правительства РФ за подписью Михаила Мишустина ему был присвоен статус негосударственного музея федерального значения. На сегодняшний день «Вятское» — единственный частный музейный комплекс, обладающим таким статусом. Если же говорить о бессменном меценате, то в 2012 году Олегу Жарову вместе с музейным работником Еленой Анкудиновой и художником Николаем Мухиным была присуждена Государственная премия РФ в области искусства и культуры за вклад в возрождение и развитие традиционных культурных и исторических ценностей. По словам самого Олега Алексеевича, для него награда стала приятной неожиданностью.

Про эти места говорят: «Вятское-городок — Петербурга уголок», — и не зря. Артели вятских мастеровых возводили Санкт-Петербург с первых дней его основания. На малую родину они возвращались уже купцами и мануфактурщиками и, насмотревшиеся на красоты и впитавшие столичный дух, воплощали все освоенное при строительстве собственных домов. В первую очередь это касалось лепных декоративных элементов — фасады домов Вятского украшали всевозможные фестоны, барельефные композиции, медальоны и розетки. Палитру оформления тоже переняли у Петербурга, используя пастельные оттенки желтого, розового, зеленого и голубого. Некоторые улицы Вятского даже повторяли питерскую плотную застройку «единой фасадой», которая до сих пор сохранилась на центральных улицах и набережных. Так Вятское обрело яркий архитектурный облик, напоминающий Северную столицу в миниатюре. Правда, время не пощадило этот кусочек Ярославской земли. Но Олег Жаров сумел повернуть время вспять: из 114 зданий в селе 53 памятника архитектуры, более 35 уже отреставрированы, и работа продолжается.

Начав планомерное возрождение Вятского, Жаров завел традицию — открывать новый музей на свой день рождения. Так, здесь работает уже 15 камерных тематических музеев. Чтобы подробно рассказать о каждом, потребуется отдельное издание на сотни страниц. Первым в новой истории села стал Музей русской предприимчивости в бывшем особняке купца-старообрядца Галочкина. В его экспозиции представлены традиционная одежда, гончарные изделия, образцы кузнечного промысла, старинные фотографии, коллекция печных кирпичей с фирменными клеймами, реконструкция школьного класса и многое другое. Имеется и объемный макет местности, увлекающий зрителей музыкальным сопровождением и интерактивными элементами, словно огромная музыкальная шкатулка.

На первом этаже особняка расположен музей «Звуки времени», представляющий одну из лучших в Европе коллекций музыкальных аппаратов XVIII—XX веков. Каждый из них находится в рабочем состоянии, будь то органетто с перфолентами, оркестрион с витражными вставками, расписные шарманки или граммофоны. Это четкое убеждение Олега Жарова: если вещь должна воспроизводить звуки, но не делает этого, ее нужно починить, иначе в ней нет никакого смысла.

Того же мнения Олег Алексеевич придерживается и относительно экспонатов «Гостиной времени», которая занимает в списке музеев особое место. Здесь выставлена коллекция разнообразных старинных часов (абсолютно все исправно ходят!), которую Жаров собирает уже много лет. Интересно, что день у хозяина коллекции начинается особым образом: пока еще не начали свою работу все остальные, он приходит в музей и собственноручно заводит каждый экземпляр часов — делать это еще кому-то строго запрещено. Кстати, ремонтирует он их тоже сам: за годы собирательства пришлось научиться, чтобы драгоценные находки не испортили и не умыкнули в чужих ремонтных мастерских. «Каждое утро, какое бы ни было настроение — без сил ли я или просто ничего не радует, я прихожу заводить эти часы. И на самом деле я и себя так завожу на предстоящий день. Сразу хочется жить. Это какая-то магия!» — рассказывает Олег Жаров. Сегодня в музее можно увидеть более 300 старинных механизмов, среди которых великолепные образцы скелетонов, каминных часов из европейских гостиных зажиточных господ, целый ряд настенных часов Morbier, первые цифровые часы с «лепестковым» механизмом и многое-многое другое.

Еще одно место, где все работает как в былые времена, — музей-печатня «Страницы истории печатного дела». Руководит им потомственный график Николай Сердюков, который следит за тем, чтобы все станки оставались в идеальном состоянии: и старинные оригиналы, и новые, реконструированные по чертежам. Гостям здесь не только рассказывают об истории и технологиях печатного дела, но и показывают весь этот захватывающий и тяжелый процесс. Тяжелый он в буквальном смысле. Например, чтобы опустить рычаг пресса для литографии, понадобится приложить силу минимум двух человек.

Напротив печатни — политехнический музей «Удивительный мир механизмов и машин», где собраны выдающиеся изобретения гениев технической мысли со всего света: ранние модели телефонов, печатных машинок, первых копировальных устройств, арифмометров, кассовых аппаратов и прочего. Вторая часть экспозиции оформлена в виде комнаты советской эпохи с техникой 1950–1960-х годов. К слову, винтажный переносной проигрыватель исправно воспроизводит с бобин трек Bahama Mama группы Boney M.

В этом же здании на втором этаже обосновался музей «Нумера купцов братьев Урловых», представляющий реконструкцию гостиничного номера конца XIX — начала XX века. Здесь и обеденный зал с роскошным убранством, и кабинет со старинной мебелью, и уединенная спальня, где на туалетном столике представлены занятные вещицы из несессеров благородных дам, например старинные щипцы для завивки и расческа на остроконечной металлической ручке.

Другой уютный уголок истории, рассказывающий о механизмах, — Музей кухонной машинерии, наполненный предметами быта как крестьян, так и зажиточных представителей элиты прошлых веков. На входе гостям предлагают отгадать названия привычных для деревенского жителя вещей. И чем моложе посетители, тем тяжелее им догадаться, что перед ними ухват или крынка. На экскурсии обязательно расскажут, откуда пошла поговорка «всяк сверчок знай свой шесток» (и речь, между прочим, идет про печь), покажут узорчатые формы для пряников, различные модификации весов и прочих предметов обихода. В залах найдется множество образцов технологического прогресса ушедшей эпохи: первые стиральные машины, холодильники, пылесосы, мороженицы и даже тостеры. Дополняют экспозицию антикварные предметы мебели и посуды, например тарелки знаменитой английской мануфактуры Wedgwood и кузнецовский фарфор. Есть и лафитники «муха» — маленькие рюмки объемом 10–15 мл. По легенде, они появились в питейных заведениях во времена Петра I, который указом велел трактирщикам наливать посетителям первую рюмку водки бесплатно. Чтобы минимизировать расход, и была придумана урезанная в объеме тара.

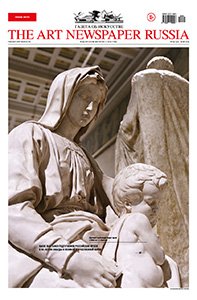

Самый камерный в комплексе — Музей ангелов, посвященный подвигу местного «небесного кровельщика» Петра Телушкина, который в 1830 году отважился починить крыло ангела на шпиле собора Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. На высоту 122,5 м Телушкин забирался не используя строительных лесов — с помощью одних только веревок, причем делал это голыми руками и с босыми ногами. Дело было поздней осенью, на устранение поломки у него ушло аж шесть недель ежедневного труда. За свою работу мастер получил немыслимые по тем временам деньги — 5 тыс. руб., которые успешно прогулял. Принято считать, что именно Петр Телушкин был негласным основателем промышленного альпинизма. И хотя его подвиг воспет здесь не меньше, чем в Музее русской предприимчивости, основа Музея ангелов вовсе не сам «небесный кровельщик», а собирательный образ ангела. Залы украшают картины, скульптуры, графика и инсталляции о божьих посланниках, в том числе собрание икон с изображением девяти ангельских чинов. Особая часть посещения — просмотр мультфильма, созданного специально для музея. Милейшее произведение, которого не найти на просторах интернета, способно растрогать даже самого скептически настроенного взрослого.

С точки зрения исторической реконструкции интересен Дом-музей вятского торгующего крестьянина Горохова. Каменное строение, сохранившееся в первозданном виде, возводилось 150 лет назад по старому принципу: жилая часть — сверху, торговая лавка — на первом этаже. На хозяйской половине воссоздано убранство дома тех времен: кабинет, гостиная, спальня, где стоят печь, самодельная люлька с пружинным механизмом и родительская кровать с литым изголовьем. На столе, рядом с ручной швейной машинкой — зеркало в резной деревянной оправе с секциями для украшений. Этот изящный предмет Александр Горохов для своей дочери смастерил из чайных коробок, коих в его распоряжении было множество: в лавке он торговал разными товарами, и чаем в том числе. А еще знаменитыми вятскими огурцами. Для засолки использовалась огуречная яма позади дома, которую поставили на пути ручья. Туда спускали бочки на зиму, чтобы замерзшая вода обеспечивала естественную консервацию. Другие крестьяне спускали бочки и просто в реку. В селе бытует легенда, что однажды в Ухтомке забыли несколько таких бочек, а обнаружили только через пару лет. Огурцы при этом не пострадали и на вкус были не хуже свежей засолки. Сейчас трудно себе представить, что кто-то рискнул бы съесть огурец, пролежавший в речной воде пару лет, но, судя по всему, раньше люди были покрепче и их огурцом речной засолки было не извести.

Среди других достопримечательностей Вятского можно выделить храм Воскресения Христова, построенный в 1750 году на средства прихожан и отреставрированный в 2013 году. Второй храм села — Успения Божией Матери — еще ждет восстановления. Вблизи центральной площади расположен целебный Ерехтанский источник с минеральной водой. В обновленном депо Вятской вольной пожарной дружины теперь концертный зал. Рядом с ним — памятники Некрасову и Александру II. Здесь же — Художественная галерея им. Н.А.Некрасова, в двух корпусах которой размещаются временные выставки современных художников и постоянная экспозиция, посвященная произведениям поэта. Чтобы разнообразить культурную программу, в Вятском организован свой сафари-парк, где можно наблюдать за животными в максимально приближенных к естественной среде условиях.

Интересно, что Олег Жаров уговорил руководство «Почты России», главу одного из крупнейших российских банков и владельца аптечной сети отступить от утвержденной единой стилистики оформления их фирменных точек, чтобы работать в Вятском. Поэтому и отделение банка, и аптека, и почта в селе своим обликом соответствуют общему антуражу и напоминают конторы XIX века.

В Вятском регулярно проводятся пленэры художников, творческие встречи с актерами и музыкантами и ежегодные фестивали, которые собирают десятки тысяч гостей. Также уже десять лет проходит научно-исследовательская конференция «Судьба села, судьба России», по итогам которой выпускаются сборники докладов. Ее посещают не только потомки жителей дореволюционного Вятского, но и музейные сотрудники со всей страны.

Следует упомянуть и тех, кто однажды приехал в гости в угодья Жаровых и решил остаться навсегда. Так поступила оперная певица Любовь Казарновская, благодаря чему в Вятском появилась собственная оперная программа для юных талантов. Модельер Елена Пелевина, единственный русский дизайнер, работавший с Пьером Карденом, живет по соседству с домом-музеем Горохова. Коллекция ее немыслимых костюмов составляет основу постоянной экспозиции Центра современного искусства «Дом муз» — полноценного филиала Вятского в Ярославле.

Еще одна звездная сельчанка — писательница Татьяна Устинова. Недавно обосновалась здесь и актриса Нонна Гришаева. Ее коллега Александр Олешко пока только присматривается к местным красотам, однако уже подарил селу коллекцию елочных игрушек, плакатов и прочих предметов, связанных с Новым годом, — все они выставлены в музее «Резиденция Дедов Морозов».

Известные люди часто заезжают в Вятское, однако главной звездой этих мест неизменно остается Олег Жаров.

Все отели села находятся под управлением гостиничной группы «Русские сезоны». Отельный комплекс включает несколько отреставрированных исторических особняков. На центральной площади расположены «Домъ купчихи Глинкиной», «Домъ купчихи Телушкиной» и «Домъ купца Кундышева-Володина». У реки Ухтомки еще три: «Домъ подрядчика Терентьева», «Нумера купца Озерова» и «Домъ мастера Петряева». На Первомайской улице разместился спа-отель с комплексом подогреваемых бассейнов и парных. Для поклонников уединения есть два коттеджа — Grand и Le Petit — и глэмпинг «Вятские дачи» с домами в скандинавском стиле. С комфортом провести время предлагается в гриль-домиках в летнем саду или в банном городке недалеко от отелей.

Отобедать в старорусском стиле следует в ресторане «Некрасов». На входе гостей встречает голография вятского мужичка, поющего задорную песню на очень прилипчивый мотив. В меню представлены лучшие рецепты русской (и немного европейской) кухни. Например, томленные в печи щи, рубленник из теленка или ярославские грузди. Также разработано особое «Огуречное меню»: лимонады, варенье, пирожки, пельмени и много других интересных блюд из огурцов.

У реки Ухтомки, в здании одного из отелей, есть ресторан «Бiстро». Простая и в то же время изысканная кухня с французским флером идеально подойдет для обеда или приятного вечера с бокалом вина.

В пекарне «Сахаръ» на посетителей из витрины смотрят аппетитные воздушные круассаны по классическим французским рецептам, несколько десятков видов изысканных десертов, включая свежую выпечку и горячо любимый Олегом Жаровым чизкейк, который действительно достоин всех возможных похвал.

Везти из Вятского нужно, конечно же, соленые огурцы, официально признанные уникальным гастрономическим продуктом. Ядреный на вкус подарок придется кстати к любому застолью. Купить их можно даже в сувенирной лавке рядом с Музеем русской предприимчивости.

Музейный комплекс «Вятское»:

Музей русской предприимчивости

Музей «Звуки времени»

Музей возвращенной Святыни

ул. Советская, 9

Музей «Гостиная времени»

Музей ангелов (со двора)

ул. Советская, 2

Политехнический музей «Удивительный мир механизмов и машин»

Музей «Нумера купцов братьев Урловых»

ул. Ярославская, 1

Музей-печатня «Страницы истории печатного дела»

ул. Ярославская, 4

Музей кухонной машинерии

ул. Первомайская, 28

Дом-музей вятского торгующего крестьянина Горохова

ул. 1-я Набережная, 12

Музей «Резиденция Дедов Морозов»

Парк реконструкции фатьяновской культуры

Сафари-парк

Веревочный парк

ул. Давыдковская, 27–31

Киноконцертный зал «Депо Вятской пожарной дружины»

ул. Давыдковская, 2

Храм Воскресения Христова

ул. Давыдковская, 8

vk.com/hramvyatskoe

Часовня-купель в честь иконы Божией Матери Живоносный источник

ул. Середская, 4а

Художественная галерея им. Н.А.Некрасова

ул. Давыдковская, 4

vk.com/provi_art

Отельный комплекс «Русские сезоны»

rs-vyatskoehotel.ru

Центр современного искусства «Дом муз»

Ярославль, ул. Чайковского, 23а

ymsi.ru

Вятское хоть и стоит поодаль от Ярославля, добраться туда очень просто.

– Расстояние от Москвы — около 300 км.

– На автомобиле дорога займет чуть больше четырех часов по Ярославскому шоссе.

– На поезде попасть напрямик в Вятское не получится, конечная остановка будет в Ярославле.

Путь занимает три с половиной — четыре часа, в зависимости от рейса. Самый комфортный и при этом вполне доступный по цене вариант — бизнес-класс фирменного поезда имени В.М.Предыбайлова. Далее от вокзала можно заказать такси через любой сервис онлайн-агрегаторов.