Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

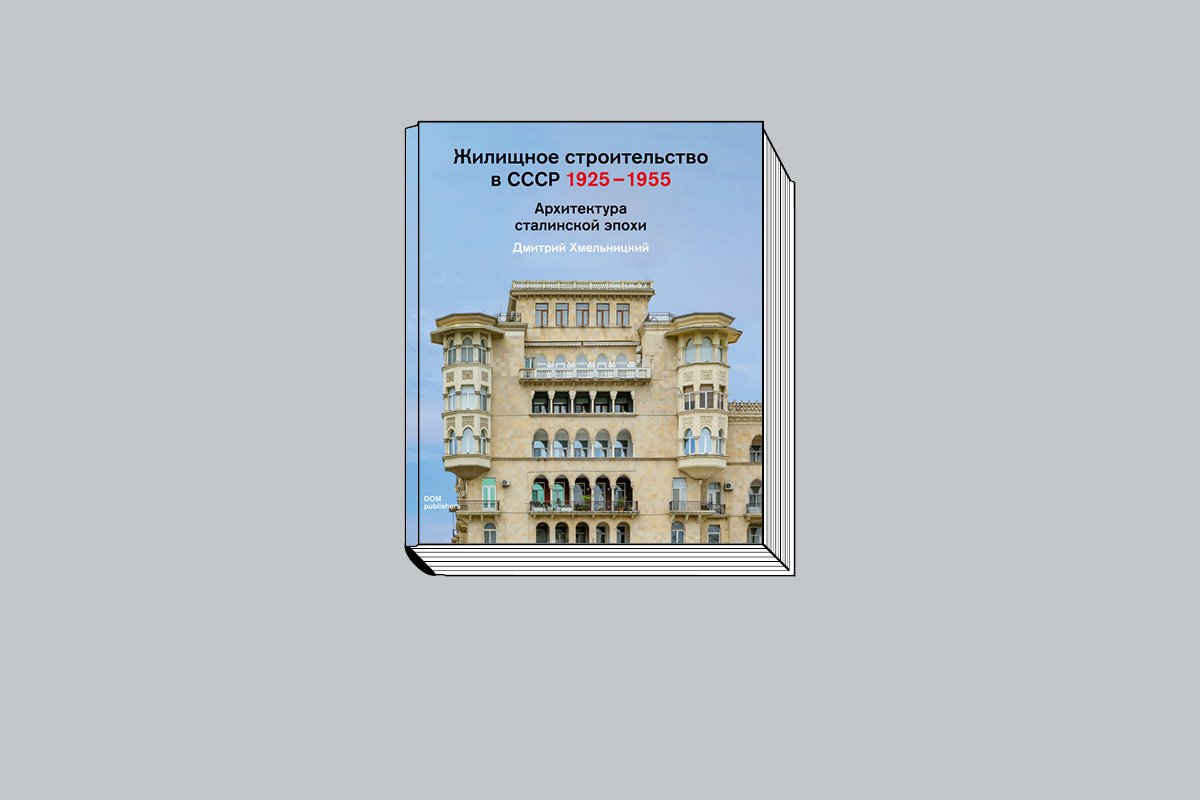

Берлинское издательство DOM publishers — единственное на Западе, которое с завидным постоянством и несмотря ни на что выпускает роскошные книги об архитектуре и для архитекторов на русском языке. Среди важных публикаций прошлых лет — капитальное исследование архитектора Филиппа Мойзера (он же владелец и руководитель DOM publishers) «Жилищное строительство в СССР 1955–1985. Архитектура хрущевского и брежневского времени». Такой пристальный взгляд извне вызвал в русскоязычном профессиональном сообществе как восхищение, так и плохо скрываемую ревность.

Не прошло и двух лет, как Мойзер издал в том же формате и дизайне и почти в таком же объеме книгу Дмитрия Хмельницкого «Жилищное строительство в СССР 1925–1955. Архитектура сталинской эпохи». Вместе они теперь составляют двухтомник, в котором изложение истории советской архитектуры разительно отличается от официальных доктрин, растиражированных в свое время в теоретических трудах и вузовских учебниках. Разумеется, советская архитектура началась чуть раньше — еще в 1918 году, когда в стране бушевала Гражданская война, но в архитектурной мастерской Моссовета Алексей Щусев и Иван Жолтовский уже разработали генеральный план новой столицы, рассчитанный на 25–30 лет, а Иван Фомин приступил к проекту урегулирования Петрограда. И закончилась советская архитектура чуть позже: ее последними аккордами стали феномен «бумажной архитектуры» и стремительное распространение постмодернизма во второй половине 1980-х. Но не эти явления определяют ее основное содержание, а те 60 лет, которые связаны с эпохами Сталина, Хрущева и Брежнева.

В фокусе внимания Дмитрия Хмельницкого не столько яркое начало (короткий период авангарда и конструктивизма, хорошо изученный благодаря трудам Селима Хан-Магомедова), сколько четверть века «сталинского неоклассицизма». В этот период, согласно Хмельницкому, «архитектура перестала существовать как свободная профессия — все архитекторы страны оказались приписанными к тем или иным государственным ведомствам». Наиболее полно он раскрыл свой тезис в ранее изданных книгах «Архитектура Сталина. Психология и стиль» и «Зодчий Сталин», а жилищной политике в период первых пятилеток посвящена написанная им в соавторстве с Марком Мееровичем и Евгенией Конышевой монография «Кладбище соцгородов».

И вот перед нами его следующая работа, едва ли не всеобъемлющая по обозначенной теме. В первой части, озаглавленной «Миф о домах-коммунах», речь идет о том, какие формы принимало обсуждение жилищной проблемы в советской архитектурной прессе 1927–1931 годов. Здесь рассматривается деятельность таких важных участников борьбы вокруг будущего советского жилья, как Моисей Гинзбург, Николай Милютин, Михаил Охитович и Леонид Сабсович. Автор объясняет, почему речь Лазаря Кагановича на пленуме ЦК ВКП(б) в июне 1931 года стала вехой в истории советской архитектуры. Подробный анализ этого доклада выявляет все основные векторы ее будущей эволюции.

Вторая часть книги называется «Жилище времен индустриализации. Планы и реальность». Вопреки прогнозам Госплана в середине 1930-х огромную страну постигла жилищная катастрофа, но это не было просчетом или недальновидностью власти. На конкретных примерах Хмельницкий доказывает, что решение жилищной проблемы правительством не планировалось в принципе. В отличие от 1920-х годов, даже обсуждение этой темы было запрещено. Обеспечение жильем горожан поддерживалось на уровне, вдвое меньшем установленного ранее санитарного минимума. Противоестественно быстро растущее население городов и рабочих поселков плановым образом расселялось в бараки и землянки, ставшие в это время самым массовым типом советского жилья.

Иначе говоря, сталинская архитектура была вызывающе антисоциальна. Она обслуживала бытовые нужды узкого привилегированного слоя населения и потребности правительственного аппарата, руководствуясь при этом едиными художественными установками цензурных ведомств. Общество было поделено на иерархические касты с автономными системами обслуживания и обеспечения бытовыми благами. Разумеется, такие системы функционировали втайне от масс и маскировались красивыми лозунгами, в которые эти массы в целом охотно верили.

В третьей части книги Хмельницкий рассматривает различные типы советского жилища на примере двух его крайних иерархических вариантов — бараков и квартир для так называемой элиты: партийно-чиновничьего аппарата, верхушки НКВД, военачальников и сервильной интеллигенции. Автор может показаться излишне резким в своих оценках, когда утверждает, что готовность режима инвестировать в повышение уровня жизни населения была нулевой. Но такие его выводы подкреплены в книге огромным фактическим материалом, документами, с которыми не поспоришь. Их можно только игнорировать, но тогда и выводы будут ложными.