Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

На посвященной двухчастному выставочному проекту «Узбекистан: авангард в пустыне» пресс-конференции представитель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Бабур Саемов был по-дипломатически краток, а кураторы выставки — профессор венецианского Университета Ка’Фоскари Джузеппе Барбьери и директор Центра изучения русского искусства (CSAR) этого же университета Сильвия Бурини — выступали, наоборот, сильно дольше принятого регламента. Их можно понять: на них лежала большая ответственность — представить миру совершенно неизвестное и прекрасное явление, для которого даже придумали новое название — Avanguardia Orientalis (взамен неточному «туркестанский авангард»). Было бы замечательно оставить этот термин в научном обиходе в таком вот итальянском звучании, потому что итальянские искусствоведы выступили в роли Америго Веспуччи, не просто открыв, но осознав и описав феномен.

Многое в этой истории случилось впервые. Впервые Узбекистан разрешил западным исследователям поработать с сокровищами двух государственных музеев — не только легендарного Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И.В.Савицкого в Нукусе (где хранится вторая по величине коллекция авангардного искусства, большей обладает только Русский музей), но и не менее богатого, хотя и не так разрекламированного Государственного музея искусств Узбекистана в Ташкенте. Как рассказала научный консультант проекта Зельфира Трегулова, в 1921-м в Ташкент из Москвы отправили 59 первоклассных работ художников-авангардистов, и, несмотря на позднейшие разнарядки убрать и уничтожить, практически все они уцелели, в том числе два полотна Василия Кандинского. «В ташкентском музее есть никем не виданные вещи Александры Экстер, Машков, Кончаловский, Лентулов, „сумасшедший“ Клюн, — говорит Зельфира Трегулова. — Это искусство практически не показывалось за рубежом, сейчас в Италии происходит его мировая премьера».

«Этот масштабный выставочный проект — большая гордость для нас. Многие работы из музейных собраний Узбекистана будут впервые доступны для итальянской и международной публики, — сказала председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова. — Надеюсь, что это будет прекрасным путешествием для посетителей и позволит узнать больше о работе художников-авангардистов, вдохновленных удивительным центральноазиатским регионом».

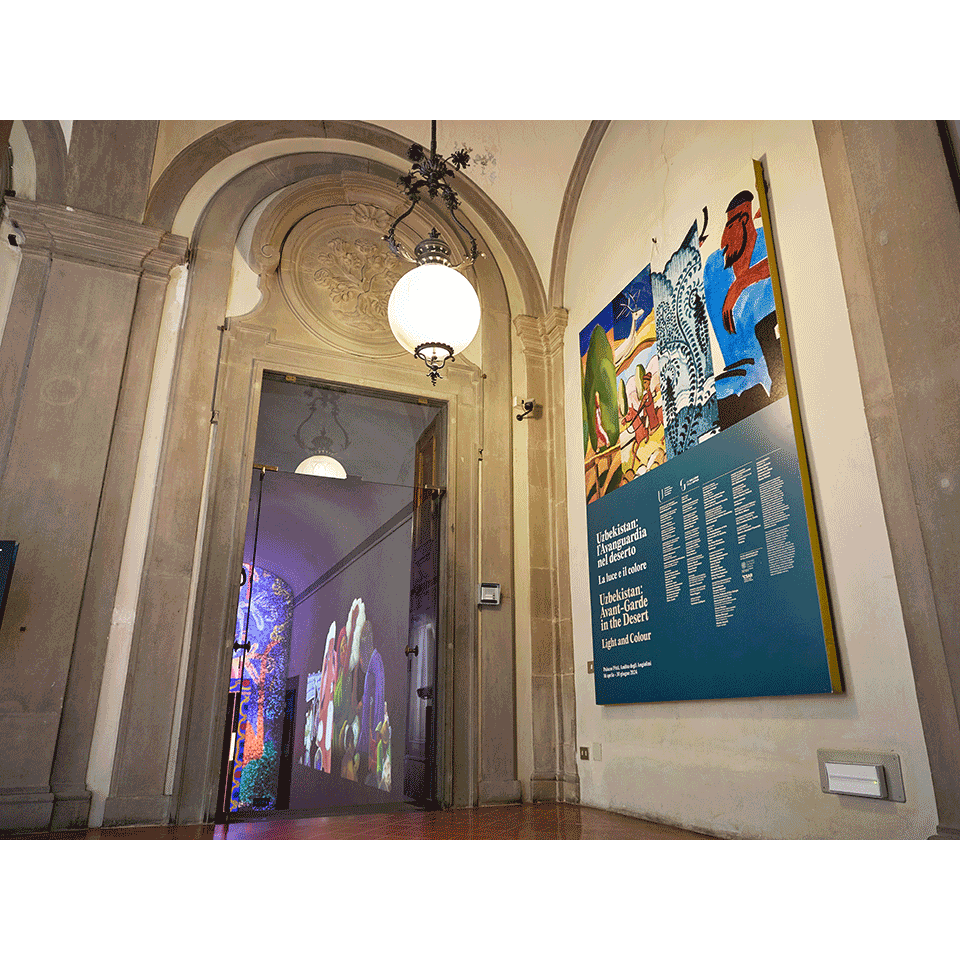

Из двух государственных музеев отобрали 150 работ в основном первой трети XX века, но еще — расшитые орнаментами ткани, тканые пояса, один небольшой, но совершенно прекрасный фрагмент расписной керамики XIII века. В Италию привезли лучшее. Единый выставочный проект разделили на две части: во Флоренции представили «Свет и цвет», сделав фокус на Orientalis, в Венеции — «Форму и образ», с акцентом на Avanguardia.

Впервые искусство Узбекистана было оценено как уникальное и самодостаточное, а деятельность Игоря Савицкого (1915–1984) названа подвижничеством и миссионерством мирового масштаба. (В каталоге кураторы даже поиронизировали над западным определением Нукуса как «Лувра в пустыне». Да, Лувр формировался в том числе в процессе войн и грабежей — разве можно его ставить рядом с «волнующим душу» деянием человека, в одиночку собравшего гигантскую коллекцию археологических артефактов, декоративно-прикладного искусства и 7 тыс. живописных и 20 тыс. графических работ XX века?)

Взгляд на Узбекистан из Москвы и из Флоренции сильно разнится. При взгляде из Москвы Средняя Азия кажется окраиной империи, мифологизированным экзотическим местом, полным ярких красок, в котором русские художники черпали вдохновение и где укрывались от разного рода несчастий, например жили в эвакуации в годы Великой Отечественной войны. А если смотреть из Италии, то Узбекистан — наследник древней цивилизации, сложившейся вдоль Великого шелкового пути за много веков до того, как Москва появилась на карте. Это земля с особым климатом, особым светом, с глубокими мистическими, в том числе исламскими, традициями и своеобразным бытовым укладом. И она, эта земля, кардинально меняет художников, оказавшихся в ее гравитационном поле.

Но спекулировать по поводу отголосков древнего Хорезма на современных полотнах кураторы не стали и сосредоточились на конкретных и понятных событиях. Рождение Avanguardia Orientalis они разделили на три стадии. Первая — эпоха туркестанского генерал-губернаторства (1867–1905), когда в регион прибыли художники-академисты типа Василия Верещагина или Ивана Казакова (его работы открывают выставку в палаццо Питти). Их целью было, как пишет в каталоге Сильвия Бурини, «сопровождать картографирование». Они фиксировали экзотику, «не проявляя реального интереса к местным искусству и культуре». Второй этап начался в 1915 году и был связан с Первой мировой войной. Опять же по мнению г-жи Бурини (которую хочется не просто цитировать, а перевести целиком), «война привела к тому, что на этих землях поселились художники разных этнических групп… Это поколение импортировало эстетику авангарда, но, стремясь создать оригинальный изобразительный язык, проявило искренний интерес к ранним и глубинным традициям региона, что привело к взаимному и позитивному обогащению». Третий этап начался в середине 1930-х, когда «сложный художественный и культурный феномен был резко прерван» и заменен соцреализмом.

Как же Сильвия Бурини описывает сам Avanguardia Orientalis?

Это была смешанная, многонациональная группа художников, состоявшая из русских, узбеков, армян, татар, азербайджанцев, евреев и людей других национальностей. Как правило, они были пришлыми, многие — с опытом учебы и работы в мировых столицах и крупнейших центрах: Москве, Петербурге, Киеве, Мюнхене, Париже. Кто-то из них провел в Средней Азии месяцы или годы, другие остались на всю жизнь. Но все они «были поражены красотой мест и знали, как запечатлеть ее в своем искусстве». Они были модернистами по самоощущению и работали вместе, «чтобы создать новый художественный текст, язык со своим специфическим грамматическим синтаксисом».

Новый язык «возник в результате продуктивного взаимодействия двух полюсов». С одной стороны, наиболее радикальных течений европейской живописи (сезаннизм, кубизм, фовизм, примитивизм, футуризм и так далее), фильтрованных и во многом переработанных русской культурной средой конца XIX — начала ХХ века. С другой — исламской художественной культуры, которая на протяжении веков доминировала в Центральной Азии, где еще не появилась концепция станковой живописи, зато в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве «существовала давняя традиция богатого орнаментализма».

Что же удивительного увидят в ближайшие месяцы посетители палаццо Питти во Флоренции?

Заставкой выставки является картина «Бык» Евгения (Василия) Лысенко (1899–1974) — «странника и ясновидца», ученика Александра Волкова и Казимира Малевича, прошедшего сталинские лагеря и сгинувшего в безвестности. В 1970-е Игорь Савицкий нашел несколько его работ, и с тех пор «Бык» — своеобразная визитная карточка нукусского музея.

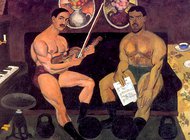

Щедро представлен Урал Тансыкбаев (1904–1974). Ядреный авангардист в 1920-е (Зельфира Трегулова говорит о его стиле, что это Матисс, помноженный на Гогена), в следующие десятилетия он стал видным соцреалистом, народным художником СССР (1963). Свои ранние пылающие авангардные эксперименты он отдал в музей Савицкому, но в год 70-летия, готовя юбилейную выставку, решил эти работы привезти в Ташкент. Дорога в тысячу километров оказалась роковой: по пути у художника случился инфаркт, и он умер, так и не увидев в одном пространстве все этапы своего творчества.

Оганес Татевосян (1889–1974) присутствует в экспозиции несколькими прелестными, тонкими по рисунку вещами 1910–1920-х годов, вызывающими ассоциации с персидской миниатюрой. Его жизнь была полна невероятных кульбитов: он учился в ереванской духовной семинарии, в тифлисском художественном училище, во ВХУТЕМАСе, ездил в Париж в 1925-м, после чего поселился в Самарканде и стал в конце концов народным художником республики.

Еще один народный художник с армянскими корнями — Николай Карахан (1900–1970), оформлявший фресками в 1939 году советский павильон на Всемирной выставке в Нью-Йорке, — заставляет провести параллели между авангардом среднеазиатским и латиноамериканским — так сильно его работы рифмуются с фресками же Диего Риверы. На выставке представлены его потрясающие пейзажи.

Увидит зритель и искусство Александра Николаева (1897–1957) — ключевого героя нашумевшей экспозиции «Мы храним наши белые сны» (2020) в московском музее «Гараж». Художник так проникся мистикой Востока, что принял мусульманство и взял себе новое имя — Усто Мумин. Его изысканные портреты юношей вдохновлены не только восточным антуражем, но и несут в себе отблеск искусства Возрождения.

Среди важных экспонатов — картина Роберта Фалька «На фоне сюзане» (1943), написанная в Самарканде в эвакуации. Зельфира Трегулова считает, что работа создана в заочном споре с «Девочкой на фоне персидского ковра» Михаила Врубеля и что одной из черт Avanguardia Orientalis как раз является сильная московско-питерская насмотренность, полемика-диалог с русскими художниками.

Может показаться удивительным, но вышло очень в духе момента — всеобщей борьбы за права художников-женщин: на выставке оказалось немало таковых. Надежда Кашина (1896–1977), уроженка Перми, выпускница ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, отправленная в 1928 году в Узбекистан в командировку, да так там и оставшаяся. Ее легкая манера — картины-скетчи — вызывает в памяти городские пейзажи Альбера Марке. Елена Коровай (1901–1974) представлена серией «В бывшем гетто», иллюстрирующей будки еврейского квартала Бухары. Зинаида Ковалевская (1902–1979), ученица Николая Фешина, 17 лет — с 1932 по 1949-й — преподавала в Самаркандском художественном училище и воспитала не одного замечательного художника. Ее «Девочки у пруда» выглядят очень по-итальянски

Не обошлось без Александра Волкова (1886–1957). Три его крупноформатных полотна на темы труда, работы в поле и сбора хлопка фактически завершают экспозицию. Но больший интерес вызывают ранние гуаши Волкова, в которых он еще не эксплуатирует свой фирменный гранатовый цвет.

По мнению Зельфиры Трегуловой, у Avanguardia Orientalis была еще одна важная составная часть, некое условие, без которого столько разных мастеров не создали бы в течение 30 лет столько разных, но исключительных по художественному качеству работ. Этот важный компонент — творческая свобода. В то время как в Москве и Питере давили любые проявления идеологического инакомыслия, в далеком Узбекистане этой свободы было несравненно больше.

Палаццо Питти, Флоренция

«Узбекистан: авангард в пустыне». «Свет и цвет»

До 29 июля

Экспозиционное пространство Университета Ка’Фоскари, Венеция

«Узбекистан: авангард в пустыне». «Форма и символ»

С 17 апреля по 29 сентября