Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Более 200 произведений из собрания Государственного Русского музея объединяет направление в искусстве, которое возникло в начале ХХ века и просуществовало недолго, хотя при желании его временные рамки можно расширить до начала 1930-х.

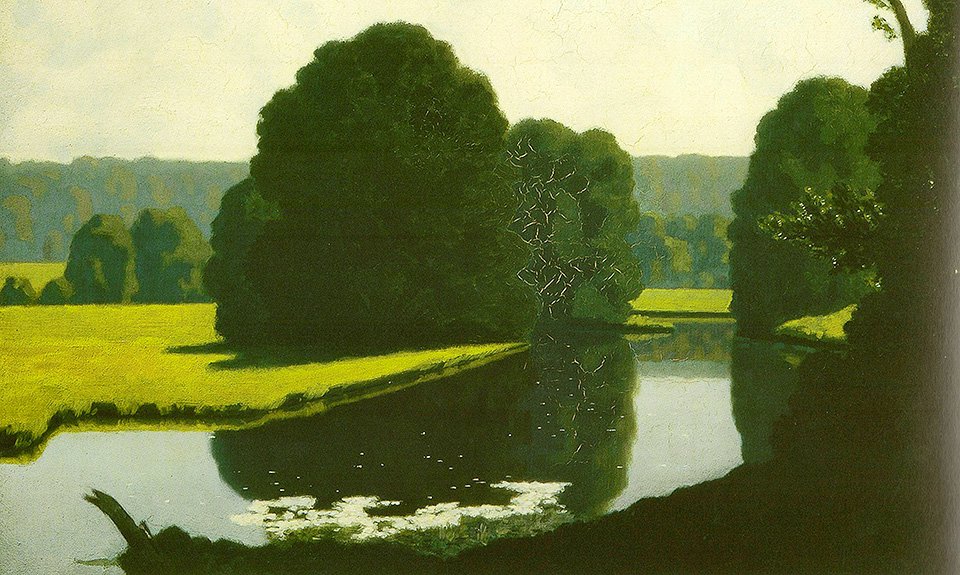

Елена Борисова и Григорий Стернин, известные историки русского искусства XIX — начала XX века, назвали неоклассицизмом широкое художественное и общественное движение, которое выступало за утверждение ценностей культуры не столько как возврата к прошлому, сколько как следования вечным ценностям. В качестве таковых ценностей лучше всего подходили античная культура — классика — и ее последователи — Ренессанс XV–XVI веков и классицизм XVIII века. Русский неоклассицизм заметнее всего в архитектуре начала ХХ столетия. В изобразительном искусстве с этим сложнее, однако в целом модерн, символизм, объединение «Мир искусства», неорусский стиль, другие неавангардные течения можно отнести к неоклассицизму.

Слово Владимиру Круглову, куратору выставки: «Русский неоклассицизм позиционировал себя как „охранитель“ высоких традиций национальной культуры и мирового классического искусства. С ним связывались утопические идеи совершенствования человека и социальных отношений. Неоклассики отрицали „бесстилье“ эклектизма, академизм и „бескрылый реализм“, импрессионизм, который, по их мнению, опоэтизировал зыбкое, сиюминутное и тем разрушал систему традиционной картины. Так же негативно они относились к „вызовам“ молодых бунтарей из стана авангардизма. Меланхоличным или трагическим образам символизма неоклассицизм противопоставил строгую структуру, ясность и позитивность образов».

Иконой неоклассицизма в русской живописи стал двойной автопортрет «Арлекин и Пьеро» Александра Яковлева и Василия Шухаева, где авторы и отсылают к портретам высокого Возрождения, и иронизируют над ними, обряжая себя в костюмы комедии дель арте, и спорят с коллегой Полем Сезанном (его драматичные «Пьеро и Арлекин» находились в собрании Сергея Щукина, художники могли видеть эту картину). Шухаев и Яковлев учились в Академии художеств у Дмитрия Кардовского, создавшего в 1904 году Новое общество художников (НОХ), в которое входили художник-пейзажист Константин Богаевский, скульптор Леонид Шервуд, архитектор Алексей Щусев и другие «неоклассики».

За точку отсчета неоклассицизма куратор выставки берет, соглашаясь в этом с Борисовой и Стерниным, знаменитую картину Леона Бакста «Древний ужас». Апокалиптическое изображение гибели древней Атлантиды воспринималось как выступление в защиту ценностей античной культуры. От Бакста прямая дорога ведет к портретам Валентина Серова. Русский музей припас еще его эскиз к картине «Похищение Европы». В центре выставки, конечно, магия неоклассических портретов: Мефодий Лукьянов кисти Константина Сомова, Федор Нотгафт — Бориса Кустодиева, Александр Коровин — Бориса Григорьева. Античную линию гнут «Вакханка» Кузьмы Петрова-Водкина, «Баня» Зинаиды Серебряковой и ее же эскизы росписей для Казанского вокзала, а также эскиз росписи плафона в доме Василия Носова в Москве, созданный Евгением Лансере.

Скульптуру неоклассицизма принято связывать с именами Сергея Коненкова и Александра Матвеева — оба представлены здесь изображениями юношей: Коненков ближе к греческому архаичному прототипу, Матвеев — чувственнее, его мальчик — из ХХ века. Как и «Девушка с полотенцем», в то время как «Раненая» Коненкова могла бы появиться и в XVIII столетии.

Последний привет от неоклассицизма посылают на выставке «Автопортрет» (1933) Казимира Малевича и «Метростроевка со сверлом» (1937) Александра Самохвалова. Если первый на склоне лет встраивал супрематические «орнаменты» в свой строгий лик сурового классика (или неоклассика), то второй, находясь в расцвете сил, перенаправил неоклассицизм в русло начинавшегося соцреализма. Вполне в духе революционного времени.

Государственный Русский музей

«Вдохновленные классикой. Неоклассицизм в России»

До 11 сентября