Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Александра Прегель — художник русской эмиграции. Она родилась в 1907 году в Хельсинки, а умерла в 1984-м в Нью-Йорке, причем треть жизни — отрочество и молодость — провела в Париже.

Нельзя сказать, что ее имя неизвестно в России. За последние 25 лет было немало публикаций и несколько небольших выставок, есть посвященный ей сайт. В 2018-м хранительница художественного наследия Александры Прегель, ученый-библиограф Юлия Гаухман издала книгу-альбом ее воспоминаний. И вместе с тем еще не составлен (и будет ли?) каталог-резоне, неизвестно, по каким частным собраниям разбросаны работы художницы и какие из них можно считать «золотым фондом». В оценке искусства и личности Александры Прегель до сих пор звучат извиняющие ноты: скромный талант, представительница «незамеченного поколения» (так с легкой руки критика Владимира Варшавского (1906–1978) называют русских художников и писателей, выброшенных в 1917-м в эмиграцию детьми).

Однако изменившийся контекст заставляет более внимательно приглядеться к наследию Александры Прегель. Во-первых, в 2014-м в Московском музее современного искусства с большим успехом прошла выставка одного из ее учителей — Василия Шухаева (1887–1973) и был переоценен его стиль, ранее казавшийся салонным. Во-вторых, мотивы Прегель удивительным образом рифмуются с сюжетами русских художниц следующих поколений (Татьяны Назаренко, например), хотя они наверняка даже не слышали друг о друге. И в-третьих, судьба художника — это ведь не только произведения, но и биография, а она у Александры Николаевны необычная.

Ей повезло родиться в семье исключительно богатой талантами, да и просто богатой. Ее дедушка по материнской линии — московский ювелир Самуил Тумаркин (1844–1922). Ее мама Мария Самойловна (1882–1976) окончила университет в Берне и имела степень доктора философии. Ее отец Николай Авксентьев (1878–1943) тоже был доктором философии и еще политиком, занимавшим на пике карьеры пост министра внутренних дел во Временном правительстве. Родители развелись, когда Александре было два года. Второй муж ее мамы, Михаил Цетлин (1882–1945) — поэт, издатель, меценат, внук «чайного короля» Зеэва Высоцкого.

До революции Мария и Михаил Цетлины и их дети жили попеременно в России и Франции. У них был дом в Биаррице, куда в 1910 году приезжал Валентин Серов — рисовать Марию. И он был не единственным художником (а еще Леон Бакст, Дмитрий Стеллецкий, Александр Яковлев и другие), запечатлевшим ее яркую красоту.

После революции парижский дом Цетлиных стал центром русской культурной эмиграции. Здесь бывали Сергей Дягилев и Илья Эренбург, Иван Бунин и Игорь Стравинский, Давид Бурлюк и Марк Алданов и многие другие. Супруги собрали коллекцию русского искусства, которую в 1959 году, уже после смерти мужа, Мария Цетлина подарила Государству Израиль.

В такой предельно насыщенной культурной среде выросла будущий художник Александра Авксентьева, в замужестве (с 1937 года) — Прегель. Ее муж Борис Прегель (1893–1976) тоже был выдающейся личностью, президентом Нью-Йоркской академии наук, ученым-физиком и бизнесменом, занимавшимся добычей урана и принимавшим участие в создании атомной бомбы. А еще он писал музыку и романсы.

Сложность изучения наследия Александры Прегель состоит в том, что, рассказывая о ней, ее наследники и исследователи легко переключаются на родственников — настолько каждый из них ярок. (И это без упоминаний о золовке-поэтессе и брате — ученом-психоаналитике!) На таком блистающем фоне достижения Александры Прегель — художницы действительно теряют четкость.

Она хотела быть художником с детства. Большое впечатление на нее, пятилетнюю девочку, оказала встреча с Наталией Гончаровой, с которой она будет потом дружить и о которой оставит воспоминания. Гончарова «особо одевалась… Ее платья были исключительно оригинальны по краскам. Она не пудрилась, не красилась… говорила о живописи, о театре, о балете и ни о чем другом… завтракала и обедала только в ресторанах. Если хотели ее повидать, то встречались с ней в одном из них».

В 1927 году Александра окончила Национальную школу декоративных искусств в Париже, она была художником по фарфору. Она также брала уроки живописи у Гончаровой, чей либеральный педагогический подход очень ценила. «Глядя на работы ее учеников, написанные с одной и той же модели, нельзя было даже предположить, что эти люди знакомы между собой, и еще меньше — что они работают одновременно в одном ателье», — вспоминала Прегель.

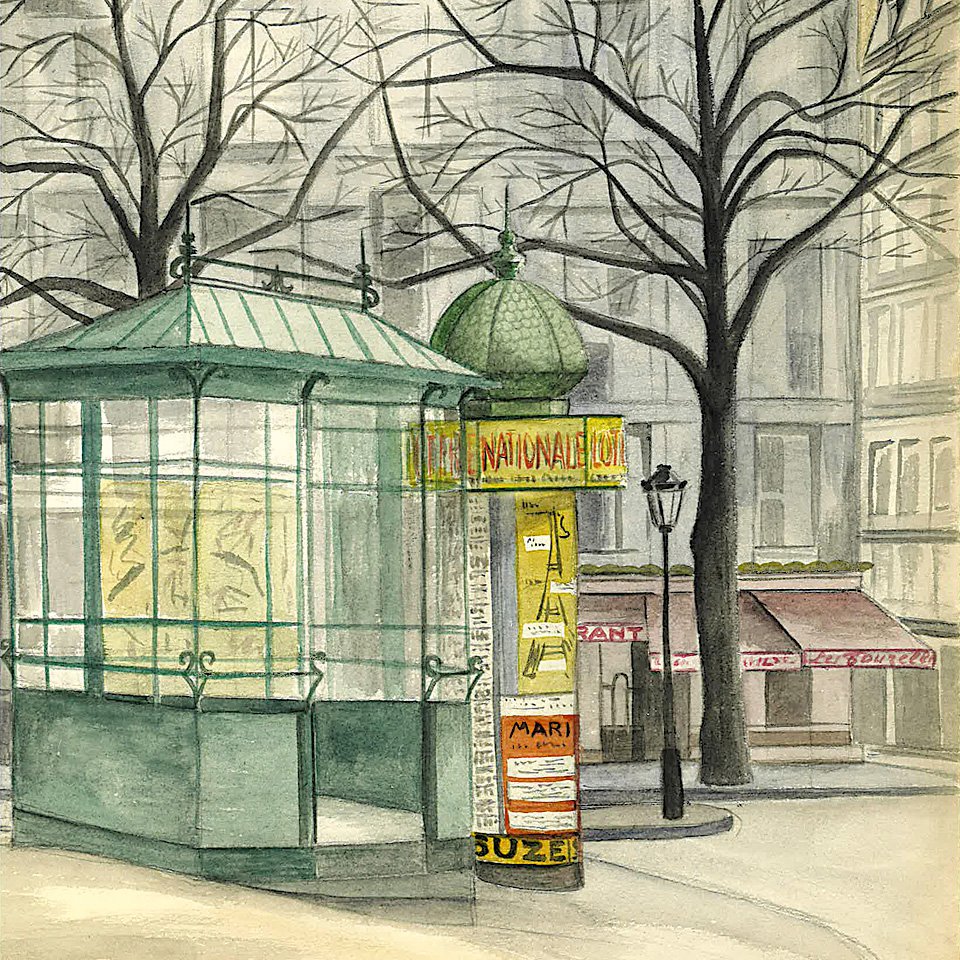

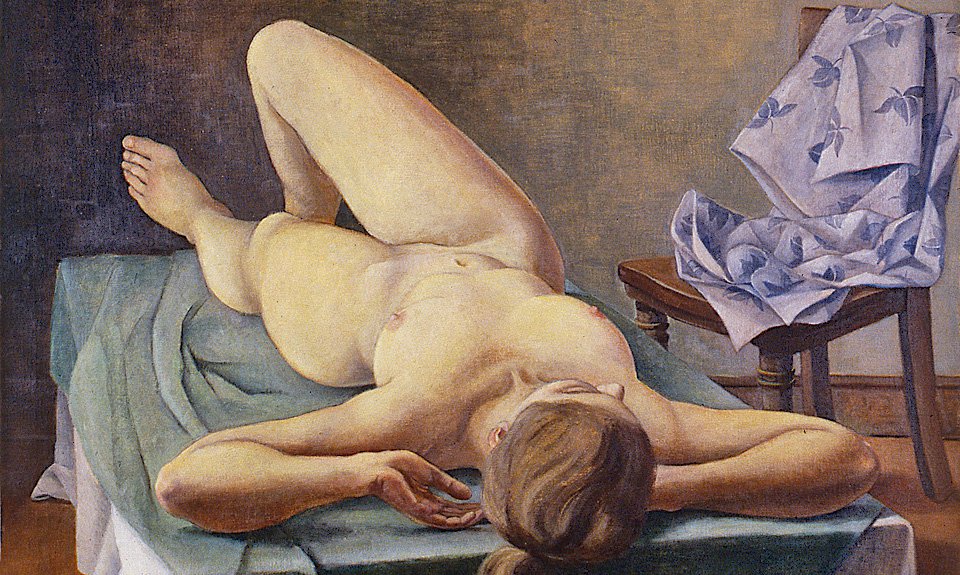

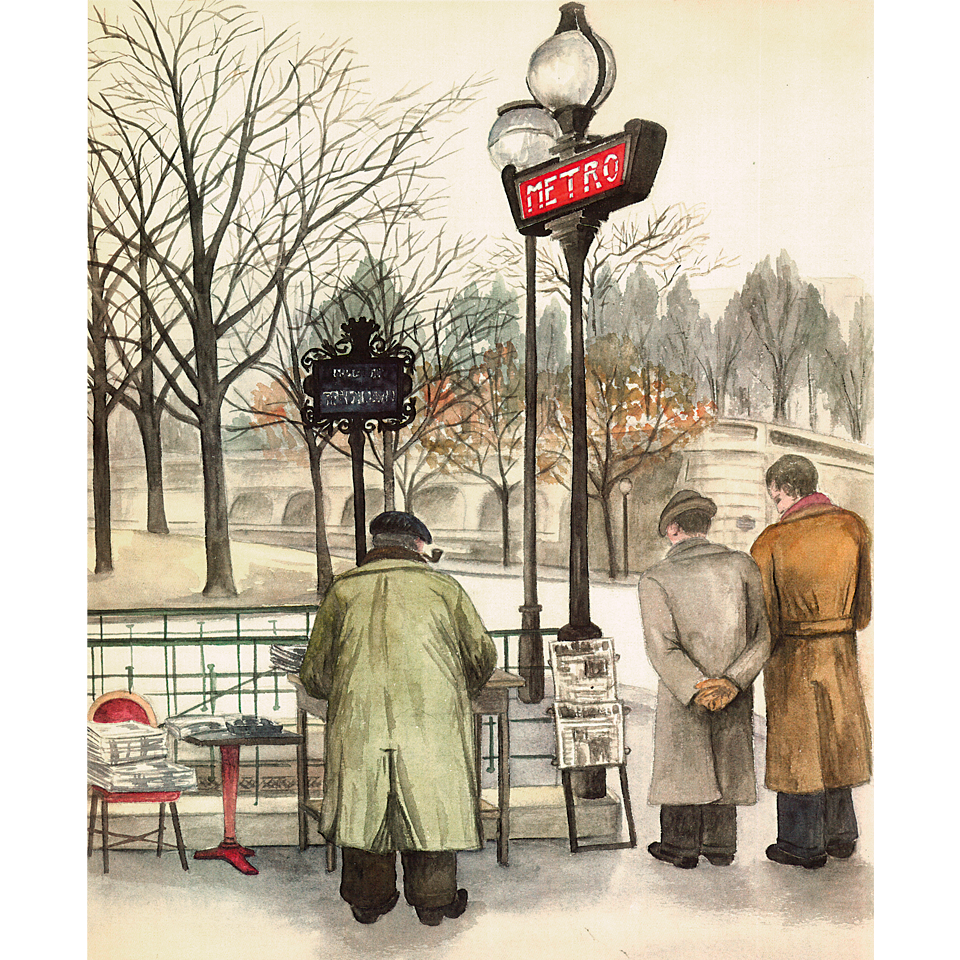

Но более прочего на живописный стиль молодой художницы повлияли занятия в школе-мастерской Александра Яковлева (1887–1938) и Василия Шухаева. Они оба и еще Борис Григорьев (1886–1939) были самыми модными и успешными русскими художниками в Париже в 1930-е годы. Прегель наследовала шухаевскому стилю, но интерпретировала его по-своему. Она играючи справлялась с рисунком обнаженной натуры в сложных ракурсах, умело — за счет жесткого контура — создавала на полотнах эффект выкачанного воздуха; ее портреты скомпонованы так, словно лица портретируемых она увидела через объектив «рыбий глаз». Ее многофигурные композиции выстроены с таким сложным наслоением планов, будто это не живопись, а барельеф. И одновременно ее образный мир деликатен и хрупок. В любимом ею жанре натюрморта (зеркала, цветы, столовое стекло, яичные скорлупки, тропические фрукты) она воплотила модную в Европе в межвоенное десятилетие тему vanitas — бренности жизни и красоты.

С начала 1930-х Александра Прегель принимает участие в художественных выставках. В 1934-м в галерее de l’Elysée она сделала совместную выставку с еще одной в будущем известной художницей — Женей Минаш (1906–1972), через четыре года — персональную выставку в парижской галерее Bernheim-Jeune. Картины Прегель экспонировались на Салоне независимых (1935–1939) и Осеннем салоне (1938).

Детально оценить ее раннее творчество затруднительно, так как в 1940 году 300 ее работ были конфискованы немецкими оккупационными властями. Сохранилась опись этих вещей, но сами они исчезли, равно как и богатейшая библиотека четы Прегель. Супругам буквально за сутки до того, как войска Гитлера вошли в Париж, удалось уехать в США. Следующие 40 лет жизни Александра Прегель проведет в Нью-Йорке. Окна их роскошной манхэттенской квартиры будут смотреть на Центральный парк.

«По прибытии в Америку у меня не было даже кусочка бумаги с моими рисунками, я не могла даже никак доказать, что я художница», — вспоминала она позже. Но уже в 1943 году состоялась выставка Александры Прегель в New School for Social Researche в Нью-Йорке, еще через год она стала членом Всеамериканской ассоциации женщин-художниц.

Поздние 1940-е и ранние 1950-е — самое, пожалуй, продуктивное время для нее как для художника. Работы именно этого периода хвалила Наталия Гончарова. «Ты сделала большие успехи, твои вещи очень красивы, я рада, что выставка прошла с успехом, — писала Гончарова бывшей ученице в 1946 году, получив от нее каталог. — Я не знаю, что меня больше радует в твоих вещах: прелесть и нежность натюрмортов, выразительность портретов, какое-то эпическое чувство пейзажей или драматизм композиций с фигурами. Видно большое техническое совершенство и основательное знание и понимание рисунка. Все это очень хорошо».

Драйв первого нью-йоркского десятилетия, возможно, объясняется тем, что Прегель попала в унисон с местной ситуацией, с американской жанровой живописью, знаковой фигурой которой являлся Эдвард Хоппер (1882–1967), а самой известной картиной — «Полуночники» (1942). Социальная разобщенность, имманентное чувство одиночества, пустое пространство как объект художественной рефлексии — все эти смысловые и пластические темы, близкие Александре Прегель, дважды эмигрантке, присутствовали в американской арт-ситуации, и художница вошла в новый для себя контекст как в знакомый дом. Другое дело, что баланс ее таланта и видения, с одной стороны, и запросов рынка, да и искусства, с другой, был недолгим: в конце 1950-х начал развиваться абстрактный экспрессионизм, потом поп-арт, и художники традиционной реалистической школы оказались на обочине. Поздние, с налетом мистики пейзажи Прегель много говорят о ее растерянности.

Творческий кризис совсем не сказался на условиях ее жизни: муж был успешным бизнесменом, семья жила в достатке. Они активно помогали русским писателям и художникам. Во многом благодаря поддержке четы Прегель смогла выжить в послевоенное время Наталия Гончарова.

Самое большое количество работ Александры Прегель можно увидеть сегодня в Музее русского искусства в израильском городе Рамат-Ган, который носит имя ее родителей — Марии и Михаила Цетлиных. Музей возник на основе подаренной Марией Цетлиной коллекции. Институция стала всемирно известна после того, как в 2014 году ее руководство вместе с мэрией Рамат-Гана выставило на аукцион Christie’s «Портрет Марии Цетлиной» кисти Валентина Серова. Работа была продана за $14,5 млн. Это самая крупная продажа, совершенная в рамках специализированных торгов русского искусства. На эти деньги город отремонтировал Музей современного израильского искусства, который открылся после реконструкции в конце 2021 года. Что касается коллекции Цетлиных, то она по-прежнему экспонируется в небольшом помещении над местным театром. Впрочем, все эти обстоятельства не умаляют качества коллекции и той радости, которую испытываешь от встречи с подлинными шедеврами (театральными эскизами Гончаровой и Стеллецкого, превосходной кубистической Маревной, большими акварелями Максимилиана Волошина, работами самой Прегель), заброшенными по воле рока под ближневосточные пальмы. В 2003‑м коллекция гастролировала в Третьяковской галерее, рамат-ганский музей до сих пор продает изданный тогда каталог.

Если большая выставка Александры Прегель состоится в России, было бы интересно дополнить ее работы произведениями художниц МОСХа 1970–1980-х годов: Елены Романовой, Татьяны Назаренко и других.

Они тоже практиковали фигуративную живопись, тоже любили изображать свое частное пространство — мастерскую, изящные вещицы, зеркала — и вид через окно — на город, на крыши. Между этими мастерами и Александрой Прегель не было прямой преемственности, но их меланхолически отстраненная позиция очень схожа и объясняется, скорее всего, состоянием внутренней эмиграции, очень распространенным явлением в русском искусстве. И именно это состояние рождает удивительную перекличку через десятилетия и континенты.

Благодарим издательство «Русский путь», Юлию Гаухман и Александра Рюмина за помощь и предоставленные изображения.