Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В музее-заповеднике «Царицыно» на «Фестивале частных коллекций» можно увидеть выставку работ из вашего собрания. Экспозиция называется «Краски и слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII — первой половины XX веков», в ней вы проводите параллели между литературой и живописью. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.

Анатолий Гостев: Идея этой выставки (открыта до 9 апреля. — TANR) стала логичным продолжением концепции нашего собрания, которое начиналось как литературное. Для нас всегда произведение искусства — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство или скульптура — изначально связано с литературным процессом. В России это вещи совершенно неразрывные. Русская культура в целом и русская живопись в особенности литературоцентричны. От древнерусской живописи до работ нонконформистов. Для проекта в «Царицыно» мы попытались связать русский пейзаж и отчасти русский натюрморт с русской поэзией от Ломоносова до наших дней. Например, «Медный всадник» Александра Пушкина и «Виды Петербурга» Михаила Махаева. Нам было важно не формально связать живопись с поэзией, а обнаружить глубинные связи художников и поэтов. Так, творчество Михаила Врубеля принято связывать с Михаилом Лермонтовым, а мы выстраиваем параллели между творчеством Врубеля и Александра Блока.

Практически к каждой картине мы старались подобрать текст, чтобы обнаружить мировоззренческие связи художника и поэта, даже если они относятся к разным временам. Стихотворение Николая Некрасова «Зеленый шум» на выставке «иллюстрирует» картину Петра Кончаловского «С покоса», а диптих Михаила Рогинского «Кастрюля и бутылки» «рифмуется» со стихотворением Иосифа Бродского «В деревне Бог живет не по углам».

Вы упомянули о том, что ваша коллекция начиналась как литературная. Что это означает? Что стало отправной точкой для создания семейного собрания?

А.Г.: Я филолог по образованию и, наверное, по призванию. На протяжении многих лет сначала я, а потом мы вместе сотрудничали с литературными музеями. Когда-то я работал в Государственном музее Пушкина, затем был перерыв на галерейную деятельность, которая, в общем-то, тоже была связана с литературой. Мы делали первые две экспозиции в Музее Высоцкого, придумали музей Марины Цветаевой в Александрове, который считается одним из лучших литературных музеев Подмосковья. Последний наш большой проект — это музей-усадьба «Остафьево», мы были авторами концепции музея. Это настоящее литературное гнездо, с которым тесно связаны Николай Карамзин, Петр Вяземский и Пушкин.

Татьяна Алексеева: Я считаю, что склонность к коллекционированию изначально заложена в человеке. Это область страстей и интересов. Наше собирательство оказалось в сфере, в которой Анатолий был специалистом и я увидела интерес для себя.

А.Г.: Я начал собирать, когда мне было 15 лет, но без Татьяны это не было бы систематизировано и никогда не стало бы коллекцией в полном смысле слова. Просто у меня в процессе работы с литературными материалами накапливались какие-то вещи, оседали дома. Собственно, мысль собирать сознательно принадлежала именно Татьяне, а не мне. Для меня это был, скорее, литературно-художественный архив.

Вы можете вспомнить, что было вашим первым приобретением?

А.Г.: Конечно. Когда мы переехали в 1967 году на улицу Переяславскую в Москве, она представляла собой такой деревянный Шанхай, посреди которого возвышались три 12-этажные башни. В одной из них жил я. Мальчиком я очень любил гулять по оставленным домам и однажды увидел какой-то совершенно мистический мерцающий предмет. Это была немецкая гравюра второй половины XVII века. А мерцала она, потому что была напечатана в редкой технике меццо-тинто, или «черная манера». С этого начался мой интерес к европейской графике, постепенно складывалась коллекция европейской гравюры, позже рисунка. Со временем стала появляться и графика русских художников.

Знаю, что в вашей коллекции представлены произведения разных направлений и эпох: живопись и графика, автографы писателей, декоративно-прикладное искусство…

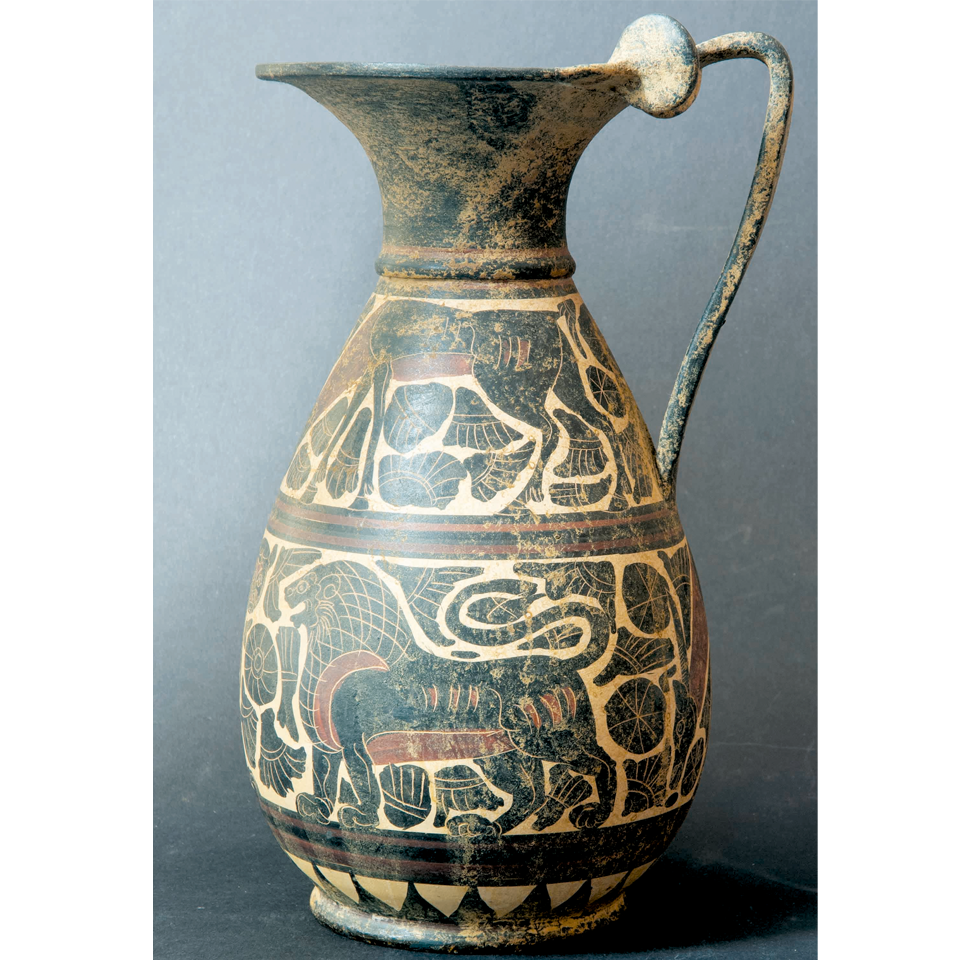

А.Г.: Еще скульптура. Если говорить о хронологических границах собрания, то у нас есть предметы от эпохи Античности до наших дней. Интерес к античному миру возник у нас еще в середине 1990-х годов, когда мы приобрели целую глиптотеку — собрание резных камней, обнаруженных когда-то в Крыму. Эту коллекцию мы показывали на выставке «Поликратов перстень» в музее-квартире книгоиздателя Ивана Сытина. У нас есть совершенно замечательные предметы античного искусства: греческие чернофигурные амфоры, бронзовый сосуд VI века до н.э., а также замечательный коринфский сосуд VII века до н.э. с росписью в «зверином стиле».

Я бы сравнил коллекцию со шкафчиком, в котором очень много ячеек. Античные предметы — одна из них. Но есть и произведения современные. Так, последние поступления в наше собрания — от нашего друга Константина Победина, писателя, художника, который часто бывает у нас дома и, как правило, оставляет рисунки. Так пополняется коллекция.

Предмет нашего отдельного интереса — портреты коллекционеров или, скажем шире, коллекционеры в изобразительном искусстве. В нашем собрании есть, например, портрет знаменитого географа, художника и коллекционера Петра Семенова-Тян-Шанского, написанный Екатериной Гольдингер в 1910 году. Или портрет библиофила, видного представителя старообрядчества Михаила Чуванова работы замечательного графика Владимира Милашевского.

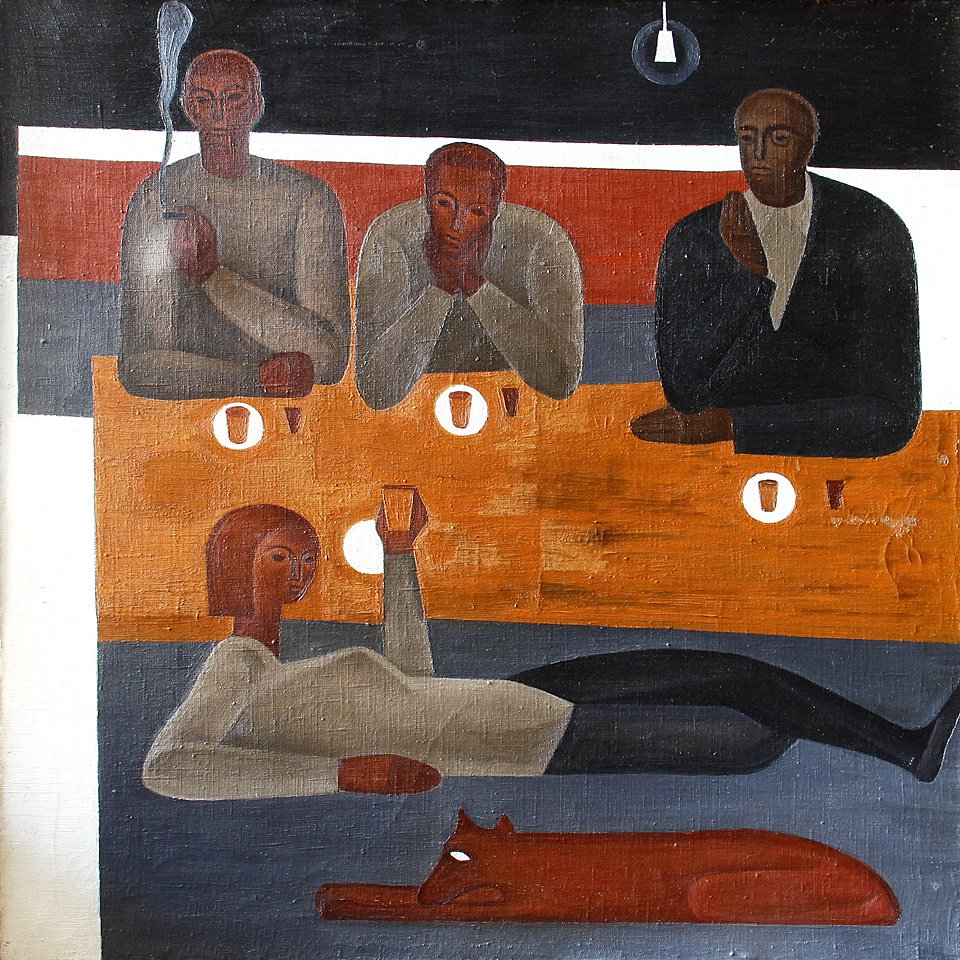

Т.А.: Недавно на выставке в галерее «На Чистых прудах» мы купили работу Андрея Гончарова «В гостях у Костаки» 1967 года. На ней знаменитый коллекционер, его дочь, Автор и Художник вписаны в кольцевую композицию, отсылающую к философским пирам, где ведутся разговоры о прекрасном и вечном.

Возможно ли все-таки определить какую-то общую тему, которая объединяет столь разные предметы и произведения в вашей коллекции?

А.Г.: Основной принцип собрания — это любовь к предмету и те отношения, которые возникают в дальнейшем между нами и этим предметом. Несмотря на описанное разнообразие, наше собрание достаточно стройно и гармонично. И мы почти сразу понимаем, впишется ли в него та или иная вещь. Вообще, русское коллекционирование совсем не одноколейно — оно многослойно. В собраниях русских коллекционеров в XVIII–XIX веках прекрасно уживались египетский артефакт с автографами поэта-современника, как, например, в собраниях Николая Борисовича Юсупова или Сергея Дмитриевича Шереметева. Именно так, кстати говоря, выглядят небольшие областные краеведческие музеи, которые состоялись на базе подобных собраний.

Т.А.: У нас, можно сказать, Саврасов не противоречит Шагалу. Вот так.

А.Г.: Вещей действительно много, но, мне кажется, из этого ансамбля трудно что-то изъять. Поэтому мы практически ничего не продаем из коллекции, и у нас даже нет обменного фонда.

В то же время вы многое дарили российским музеям. Как вы решаетесь расстаться с чем-то из любимого собрания?

А.Г.: Идея дара возникает, когда мы видим в продаже какую-то вещь, которую напрямую можно адресовать одному из литературных музеев — пока мы передавали дары только таким музеям. Например, в «Остафьево» нам было понятно, что необходимо им для постоянной экспозиции.

Мемориальное пространство «Московский дом Ахматовой» в Доме антикварной книги «В Никитском», организованное по вашей инициативе, тоже из их числа?

А.Г.: Нет, это совсем другая история. Я долгие годы поддерживал дружеские отношения с отцом Михаилом Ардовым. С его семьей Анна Андреевна была очень близка на протяжении многих лет своей жизни. Несмотря на обещания Юрия Лужкова, тогда мэра Москвы, музей в московской квартире Ардовых на Ордынке так и не был создан, а мемориальные вещи просто отправились в гараж знакомого отца Михаила на вечное хранение. Спустя много лет нам удалось их вывезти оттуда, отреставрировать благодаря доброй воле владельца «В Никитском» Николая Шутова. Когда же мы их попытались расставить в одном из помещений аукционного дома, случилось чудо: удалось в точности воссоздать образ квартиры Ардовых — Баталовых на Ордынке. Получился уникальный прецедент — музейное пространство внутри аукционного дома.

Возвращаясь к вашему собранию — какой судьбы вы бы хотели для него в будущем?

А.Г.: Это собрание, по сути, сейчас наша с Татьяной история. Я хочу, чтобы оно продолжалось. Я не знаю, готовы ли на это наши дети, но мне очень хочется в это верить. Пока что я не вижу его на попечении государства.

Т.А.: Мы проводим аукционы не первый год и в этой деятельности находимся на пересечении вещей и судеб. Иногда мы становимся свидетелями того, как распродаются выдающиеся собрания. Жалко ужасно, но так уж получается. Хочется надеяться, что коллекция нас переживет и продолжит существование.

Как раз хотела спросить в связи с вашей работой в аукционном доме «В Никитском»: легко ли совмещать ее с коллекционированием? Случались ли у вас «конфликты интересов» и как вам удавалось их решать?

А.Г.: «Смиряй себя молитвой и постом». (Смеется.) Не буду лицемерить: конечно, этот конфликт всегда существует. Но мы стараемся полагаться на судьбу, как бы странно это ни звучало. Вещи сами знают, к кому идти. Тут очень важно уметь отпускать. Если так суждено, то произведение обязательно каким-то образом войдет в наше собрание.

Т.А.: Какие-то вещи мы покупаем на своих же аукционах. Очень важно подчеркнуть, что мы работаем с людьми. Это не место, где надо быть жестким. Здесь люди договариваются, обмениваются интересами.

В одном из ваших интервью я услышала парадоксальную мысль о том, что в России подъем аукционного движения связан с падением антикварного рынка. Могли бы вы пояснить, что имеется в виду?

А.Г.: Во-первых, сейчас антиквариатом заинтересовался значительно более широкий слой сограждан, в отличие от, допустим, 2000-х годов, когда это было в сфере интересов очень богатых людей. Во-вторых, те цены, которые были предельно разогреты на рубеже 1990–2000-х, никогда больше на рынок не вернутся. Получается, что именно с приходом интернет-торговли, точнее, онлайн-аукционов начал складываться настоящий рынок антиквариата, который показывает спрос и предложение. И цена формируется достаточно цивилизованно, а не берется с потолка. Фактически происходит формирование цивилизованного рынка.

А как бы вы охарактеризовали ситуацию на аукционах именно сейчас и вообще на протяжении последнего года?

А.Г.: Как ни странно, именно сейчас, несмотря на все бедствия, наверное, они переживают подъем. Появляется много интересных вещей: по тем или иным причинам многие расстаются со своими собраниями. Кстати, рост аукционного сегмента мы наблюдаем с начала пандемии. Мы наблюдаем небывалую активность покупателей из регионов. Часто это недорогие, любительские приобретения, которые отправляются то в Красноярск, то в Симферополь. И еще, если раньше вещи поступали из Петербурга и как-то перераспределялись в Москве, то теперь мы много покупок отправляем, наоборот, в Петербург.

Т.А.: Думаю, не последнюю роль играет желание людей забыться и отвлечься. Ведь аукцион — это тоже своего рода игра, что-то вроде рулетки. Это азарт и страсть. Коллекционирование вообще область страстей.

А как вы относитесь к такому понятию, как инвестиции в искусство?

А.Г.: Наш уровень собирательства — это инвестиция в самих себя, в отношение и любовь к предмету, инвестиция в просвещение, в конце концов. Я полагаю, что реальные инвестиции в искусство — это когда вкладывают в многомиллионные вещи. Такую вещь — если ты ее купил с чувством, с толком, с расстановкой, — ее и через четыре дня можно продать дороже. В среднем вложения в антиквариат, по моим представлениям, это 12–15% годовых в разумно вложенную вещь. Это неплохой показатель, но надо точно знать, что ты покупаешь.