Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

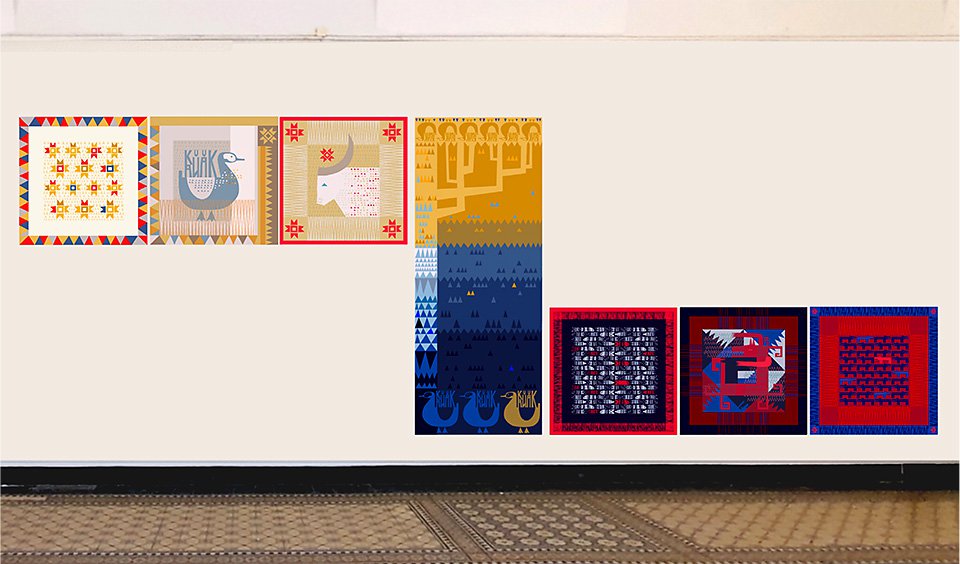

Тема I Чувашской биеннале современного искусства — «Икс историй: память о будущем» — отсылает к народному творчеству, мифам и поверьям, из которых сегодня состоит культурное и этнографическое наследие края, и предлагает на основе этого попытаться сконструировать будущее. Объявив конкурс заявок, кураторская команда пригласила художников всех возрастов и национальностей поразмышлять о вопросах этноса, о народном искусстве и привычках, которые становятся второй натурой, и попробовать проложить путь от глобального к локальному и обратно. С 12 ноября в течение трех недель их выставка будет занимать целый этаж Чувашского государственного художественного музея и сопровождаться лекциями и мастер-классами художников, а также авторскими экскурсиями по городу.

Почему вы решили, что биеннале на тему поиска корней и размышлений о будущем надо проводить в Чувашии? Не только же потому, что вы родились в Чебоксарах?

Есть такая теория, хоть и не подкрепленная научно, о том, что важно подпитывать те места, где вы родились. Я из Чебоксар. «Чебоксары — это где?» — «Это между Нижним Новгородом и Казанью» — «А-а-а…» И человек сразу понимает. Отделенность от Москвы и относительная близость (три часа езды) к Казани и Нижнему — это сложный случай. Чебоксары просто пример. Во многих городах с населением в сотни тысяч человек, расположенных между другими большими городами, есть проблемы с осознанием своей идентичности.

Родилась в Чебоксарах. Живет и работает в Москве. Училась на факультете истории в НИУ ВШЭ и по магистерской программе «Управление в арт-бизнесе» в РАНХиГС. Работала в сфере организации мероприятий. С 2018 года руководитель проектов в коммуникационном агентстве Р.И.М. Курирует культурные проекты, пишет статьи и обзоры выставок.

В Москве и Петербурге обилие, даже переизбыток культурных мероприятий. Города-миллионники генерируют культурные проекты часто при поддержке государства — что делает их еще сильнее. За последние 15 лет появилось немало городов со своим лицом. Мы говорим «Казань» — представляем одно, говорим «Екатеринбург» — представляем другое. Есть и еще одна тенденция: небольшие городки и даже деревни с населением в тысячи становятся площадками для отличных проектов, меняющих их жизнь. Например, Выкса в Нижегородской области, Альметьевск в Татарстане. Таким образом, есть насыщенная жизнь в городах-миллионниках — и есть отдельные очаги, где за счет небольшого масштаба культурные проекты легче реализуемы. А в зазоре между ними — такие города, как Чебоксары.

Какой в последние годы в городе культурный ландшафт?

В начале 2000-х культурная жизнь в Чебоксарах стала развиваться, в том числе сотрудничество с — тогда еще будущим — Центром современного искусства в Нижнем Новгороде. Но потом все вернулось в привычное русло. Если выставки — то традиционных академических живописцев, членов Союза художников. В последние годы усилилось внимание к народному искусству — чувашской вышивке, исторически самому выдающемуся в регионе. В 2020 году даже учредили, указом главы Чувашии, День чувашской вышивки (отмечается 26 ноября). Получается, что у нас есть академическое искусство и есть свое народное прикладное искусство. Наш проект очень сильно отличается от того, что бывало в городе. Настолько, что я даже не могу предсказать реакцию и спрос на него у жителей.

Какова самая главная цель биеннале?

Расширение границ. Само название «Чувашская биеннале» — это уже расширение границ. Мы не противопоставляем себя ничему — мы хотим диалога и взаимодействия. На наш взгляд, нам нужны современные формы культуры, чтобы понять, кто мы есть и как мы себя определяем.

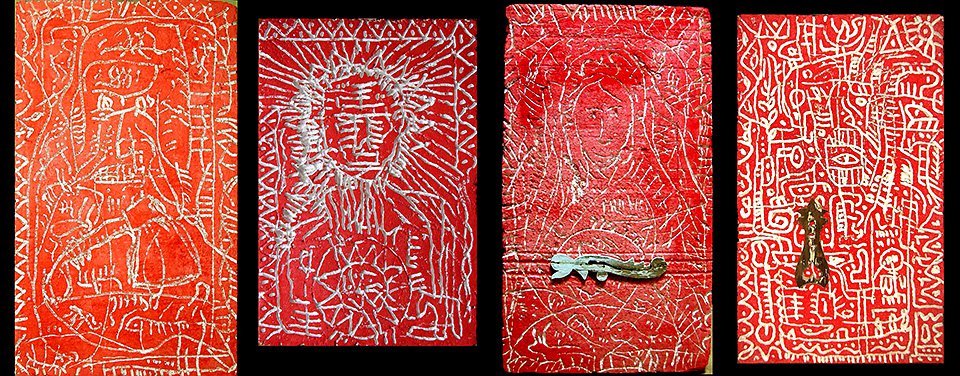

В идеале это не одиночное событие. Выставка в Чебоксарах на три недели раз в два года ничего не изменит. Мы стремимся превратиться в институцию, пусть и без постоянной площадки. Подготовка к биеннале началась еще летом: прошел бесплатный для горожан цикл лекций и встреч, посвященных актуальным художественным направлениям. Важно уходить в другие районы Чувашской Республики, а они заметно отличаются культурными традициями (у нас есть Верхняя, Нижняя и Средняя Чувашия). Примером такой работы может быть деятельность группы художников-перформеров из Удмуртии «Эмноюмно», которые участвуют в нашей биеннале (и главной задачей называют создание личностной мифологии на основе национального, финно-угорского, которая становится метафорой человеческой жизни и отдельного народа). Они дважды в год устраивают исследовательские поездки по Удмуртии, останавливаются в деревнях и несколько дней беседуют там с местными жителями о разных формах искусства; все кончается общим праздником. Это хороший пример того, как работать с людьми, первой реакцией которых может быть отчуждение.

Какие культурные запросы вы видите от аудитории?

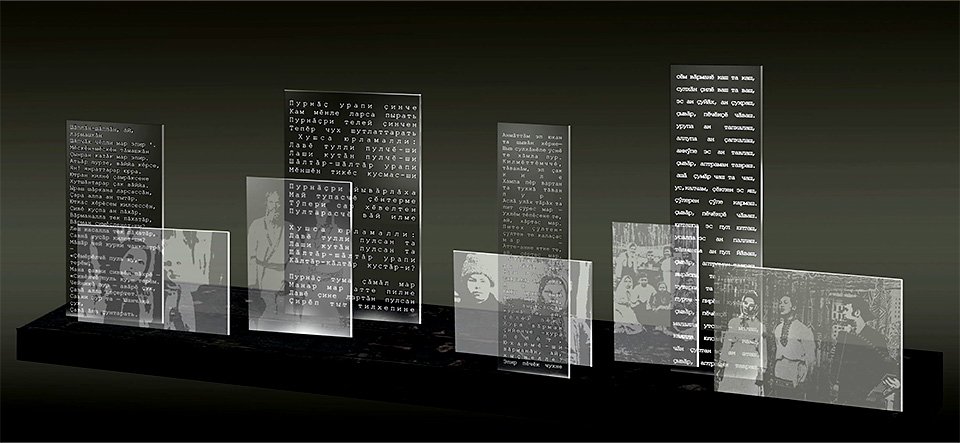

Главный — на чувашский язык. В моей семье, как и в большинстве других семей в

Чебоксарах, не говорили по-чувашски. И я не хотела его учить. В моей юности все мы гордились тем, что не знали чувашский, который знают только те, кто «из деревни». Сейчас я, как и многие другие, жалею об этом. Так что запрос на изучение чувашского языка уже взрослыми людьми очевиден.

Второе — большой интерес ко всему, что касается Чувашии: история, архитектура, этнический состав народности. И отсюда вытекает третье — интерес к корням, к жизни в глубинке.

Как собралась кураторская команда?

Мы начинали в сотрудничестве с кураторами, имена которых знает любой художник. Это нам очень помогло: многие художники откликнулись на наш опен-колл. Но потом получилось так, что все перешло к местным кураторам — которые и так были вовлечены в проект, поскольку работали с местными художниками, знали все культурные пространства города и местную культуру. Последнее очень важно, ведь куратор становится как бы посредником между художником и местным контекстом. В итоге у нас подобралась отличная команда, с которой очень легко, и мы друг друга понимаем.

Мария Андреева

Культуролог, куратор

Окончила магистратуру МГУ им. М.В.Ломоносова по культурологии. В составе кураторских групп работала в галерее «Беляево», Cube.Moscow, организатор и сокуратор выставки Trauma studies в художественных мастерских NII SREDA. Придумала концепцию выставки в Чувашском государственном художественном музее.

Евгения Анцупова

Музейный сотрудник, художник

Участник выставок в Барселоне, Москве, Чебоксарах. Специалист отдела по развитию ГМИИ им. А.С.Пушкина. Продвигает чувашского художника Праски Витти.

Александра Никитина

Кандидат философских наук, доцент кафедры литературы и культурологии

Руководитель Центра изучения видеоигр в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. Специализируется на изучении пространственных практик в искусстве и видеоиграх. Автор монографий, учебных пособий, редактор сборников научных статей. Готовит для биеннале медиаторов.

Екатерина Смелова

Искусствовед, куратор

Организовывает выставки чувашских художников в Чебоксарах. Участвовала в качестве представителя художника Александра Насекина в фестивале Artlife 2021.

Мы не ограничивали художников, которых отбирали по конкурсу заявок, не требовали от них работать в рамках традиционных техник или обращаться к этнографии. Мы не хотим совершать революцию, а хотим, чтобы современные формы культуры встроились в общую систему, чтобы им было место. Например, у нас есть работа молодой чувашской художницы Татьяны Андреевой — вполне классическая живопись. Художница Полина Серафимова использует народную вышивку. Елизавета Шаплина создает инсталляцию, используя орнамент и звук. Праски Витти (Виталий Петрович Петров), родившийся в Чебоксарах художник-монументалист еще советской выучки, представит скульптуру.

Тема биеннале «Икс историй: память о будущем» — о чем она?

Сразу о многом: и о личной памяти и семейных историях, и об истории всего народа. Подавляющее большинство объектов материальной культуры Чувашии дохристианского периода, до середины XVI века, утеряно или уничтожено. Древняя руническая письменность сохранилась только на надгробиях. О прошлом мы знаем по запискам немецких путешественников, а позже — по архивам Казанской губернии (куда Чувашия входила до 1920 года, когда получила свою государственность). Традиционная культура народа, из-за того что передавалась почти исключительно устным способом, оказалась хрупкой и легко мифологизируется. Сейчас чувашский язык, по сути, умирает: я уже не передам его ребенку. Все это создает зыбкую, но живую почву, способную принять в себя различного рода интерпретации, вымышленные и не только.

Сегодня очень многие республики идентифицируют себя с народными прикладными практиками. Это процесс поиска, это точно не ответ. Мне кажется, для становления национальной идентичности требуется не меньше сотни лет. Вдруг наша биеннале станет шагом к ней?

Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары

Чувашская биеннале современного искусства. «Икс историй: память о будущем»

12 ноября — 2 декабря