Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В этот текст влюбляешься с первой страницы, он пример доказательного искусствоведения (по аналогии с доказательной медициной), где главное — не интерпретация, а факт. Книжку можно считать научной сенсацией. Авторы Илья Печенкин и Ольга Шурыгина, опираясь на огромное количество архивных и прочих документов, по годам воссоздали биографию человека, о котором, казалось бы, и так все известно.

Иван Жолтовский (1867–1959) — патриарх советской архитектуры, идеолог и вдохновитель сталинского ампира, интеллектуал, переводчик «Четырех книг об архитектуре» Андреа Палладио.

Как выяснилось, все это время мы довольствовались мифом.

При жизни Жолтовский сознательно тормозил глубокое изучение своего пути, документальный фильм о нем так и не сняли. Даже труд Палладио, оказывается, перевел не он, а его близкая подруга Елизавета Рябушинская (1878–1921?). Ее черновики 1919 года авторы нашли в фонде Государственной академии художественных наук в РГАЛИ. Через 15 лет после ее смерти Иван Владиславович издал перевод под своим авторством.

Открывшиеся обстоятельства не умаляют достижений Жолтовского как архитектора, но делают его жизнь не столь равномерно триумфальной, как принято думать, а его личность — контрастнее и интереснее. Жолтовский не белорус, как он писал в автобиографии, а польский шляхтич. Он средне учился в школе, что тоже не афишировал; по минимальному проходному баллу поступил в Академию художеств, где с перерывами провел 11 лет — под постоянной угрозой отчисления из-за хвостов по техническим дисциплинам. В результате получил звание «художника-архитектора» с правом преподавать рисование (он действительно прекрасно рисовал), но не проектировать и строить в городах. Занимался оформлением интерьеров, в чем невероятно набил руку.

Свой первый большой заказ — дом Скакового общества (1903–1905) — он получил потому, что объект располагался в пригороде Москвы и автору не требовалась архитектурная лицензия. Этот шанс Жолтовский использовал сполна: он построил один из самых роскошных и величественных частных домов в России и на десятилетие закрепил за собой титул архитектора миллионеров.

Он был одержим Италией и начиная с 35 лет ездил туда постоянно не просто за вдохновением, но за готовыми архитектурными решениями.

Александр Бенуа вспоминал, как вернувшийся из очередного вояжа Жолтовский показывал рисунки вилл Андреа Палладио, которых не было ни в одном путеводителе, и было непонятно, как он их отыскал. По палладианским схемам Жолтовский не только вычерчивал фасады — он даже их планы брал за основу частных усадеб в России, игнорируя различия в климате. Выходило не слишком удобно для жизни, но всегда невероятно импозантно, по-миллионерски.

И тут грянула революция. В 1922-м Жолтовский пришел к секретарю ЦИК Авелю Енукидзе со смелой идеей выкупить виллу «Ротонда», самое знаменитое творение Палладио, и сделать там Русский художественный институт. В качестве финансового обеспечения архитектор предлагал в дар советскому правительству собственные лесные угодья в Нижегородской области. К сожалению, проект поддержан не был.

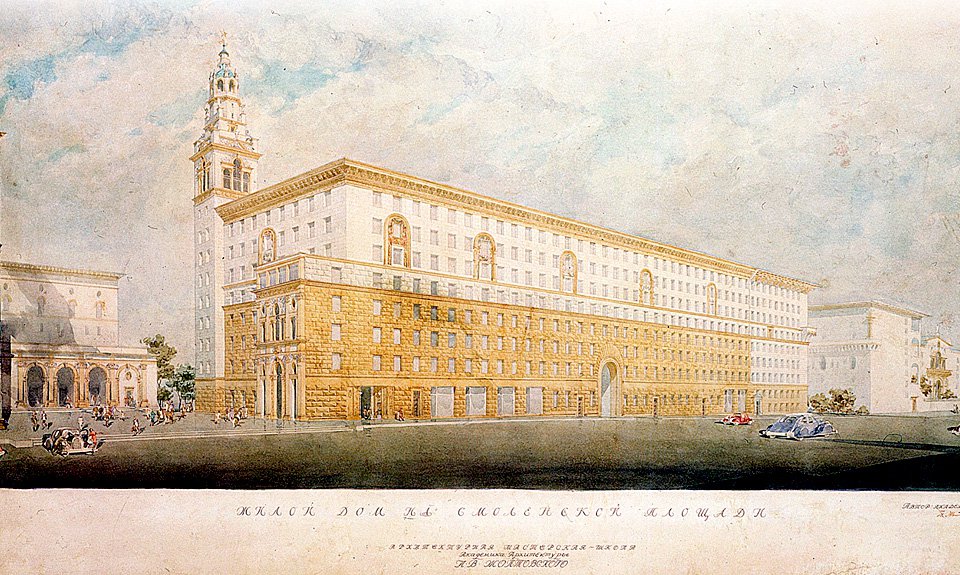

В 1923–1926 годах Жолтовский находился в зарубежной командировке. Очевидно, это была попытка эмиграции, но он так и не придумал, как зарабатывать на жизнь, оставаясь в профессии, и вернулся в Россию, где продолжил преподавать во ВХУТЕМАСе. В то время левые архитекторы пожирали друг друга в конкурентной борьбе. В 1931-м 64-летний Жолтовский выиграл конкурс на строительство Дворца Советов, в 1934-м построил дом на Моховой (парафраз палладианской лоджии дель Капитанио в Виченце), названный впоследствии «штыком в тело авангардной архитектуры», и закрепил за собой статус ведущего архитектора СССР.

Надо отдать ему должное, он с уважением относился к оппонентам: высоко ценил Ивана Леонидова, пригласил к себе в мастерскую перековавшихся конструктивистов Георгия Гольца, Михаила Парусникова и Ивана Соболева. Впрочем, истинный триумф Жолтовского длился недолго: в 1935-м его отослали в Сочи, где ренессансные архитектурные образы были более уместны.

Вторая часть книги посвящена проектам Жолтовского — как хорошо известным, так и полузабытым. Например, Дом Советов в Махачкале (1932) — почти полный слепок итальянского замка-крепости Капрарола (XVI век) — архитектор «своим детищем не признавал». Спустя десятилетия здание почти случайно обнаружил историк искусства Селим Хан-Магомедов.

Рассказ о каждом доме снабжен фотографиями заграничных прототипов, и воочию убеждаешься, что цитаты из итальянской архитектуры у Жолтовского подчас буквальны. Такой визуальный ряд удивительным образом корректирует представление о нем как об архитекторе. Перенос в русские, и особенно советские, реалии форм итальянского Ренессанса выглядит безумно странно. Ну действительно, зачем делать в Госбанке СССР камин величиной с оленя? И весь Жолтовский с его бесконечными портиками, гигантскими пилястрами, вспарушенными сводами, кессонированными потолками и прочими изысками превращается в чистый артхаус, в эксцентрику.

Сегодня, по прошествии столетия, кажется удивительным, что он смог свои идеи реализовать.

К сожалению, на 1935 годе повествование о жизни и деятельности Ивана Владиславовича в первом томе заканчивается. В этот момент испытываешь страшную досаду, словно прочел половину детектива и нет возможности узнать развязку. С тем большим нетерпением ждем вторую книгу.