Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Кураторы Анна Чудецкая и Олег Антонов объединили офорты и рисунки четырех авторов: Рембрандта (1606–1669), Франсиско Гойи (1746–1828), Василия Чекрыгина (1897–1922) и Эдуарда Штейнберга (1937–2012). Эти художники жили в разные эпохи и в разных странах — в Испании, Голландии и России; объединяет же их то, что свои работы они создавали в моменты сильного душевного потрясения, в периоды ужасных испытаний. Говоря словами пресс-релиза, эта выставка — о «падении и искуплении, отчаянии и надежде», хотя отчаяние в ней явно перевешивает надежду.

Серию офортов «Диспаратес» («Нелепицы») Гойя сделал в 1815–1823 годах, в последние полтора десятка лет жизни. Стилистически «Диспаратес» перекликаются с предыдущими сериями — «Капричос» (1790-е) и «Бедствиями войны» (1810–1820). Во всех трех художник, как обычно пишут в таких случаях, обличал социальные пороки, однако содержание «Нелепиц» более загадочно. Гойе было около 70-ти, когда он приступил к работе. К тому моменту он уже 14 лет был глухим. Его преследовали мучительные головные боли и катастрофически подводило зрение. Вдобавок он наблюдал вокруг себя ужасы войны. В начале XIX века Испания пережила французскую оккупацию, отречение в 1808-м и реставрацию в 1814-м династии Бурбонов и кровавый политический террор, который эти события сопровождал. В 1824-м 78-летний художник уехал в эмиграцию во Францию. Исследователи до сих спорят о метафорическом подтексте «Диспаратес», до конца не ясно, какие саркастические и зловещие смыслы вкладывал Гойя в своих героев-уродцев и в названия типа «Похищенная конем», «Забавная бессмыслица», «Летающая глупость».

Но ощущение тотального шабаша темных сил и, как следствие, авторское отчаяние эти работы передают.

Показанные на выставке офорты Рембрандта хронологически охватывают 20 лет — с 1630-х до 1650-х. В начале этого отрезка художник был молодым, модным и богатым, однако после смерти от туберкулеза в 1642 году его жены Саскии, кончины троих из четырех детей, банкротства в 1656-м, чумы 1663–1664 годов, унесшей жизни 25 тыс. жителей Амстердама, в том числе второй, гражданской жены художника — Хендрикье Стоффелс, у Рембрандта хватало поводов стать мизантропом.

Но именно в поздний период он достиг подлинного величия как художник.

Если в ранних офортах на библейские темы мы любуемся миниатюрно проработанными деталями, тонкой штриховкой и считываем в них послания о милости, кротости и любви, то в поздних листах — например, в одной из самых известных рембрандтовских гравюр «Христос, распятый между разбойниками» («Три креста») (1653), — перед нами вселенская трагедия, апофеоз насилия и смерти.

Много написано об умении Рембрандта передавать свет, но с неменьшим талантом он создавал на листе тьму, беспросветный мрак, в котором, как в гудроне, растворяются фигуры людей. Эта самая черная ночь повторяется в полудюжине офортов, становясь метафорой смерти гуманизма как такового.

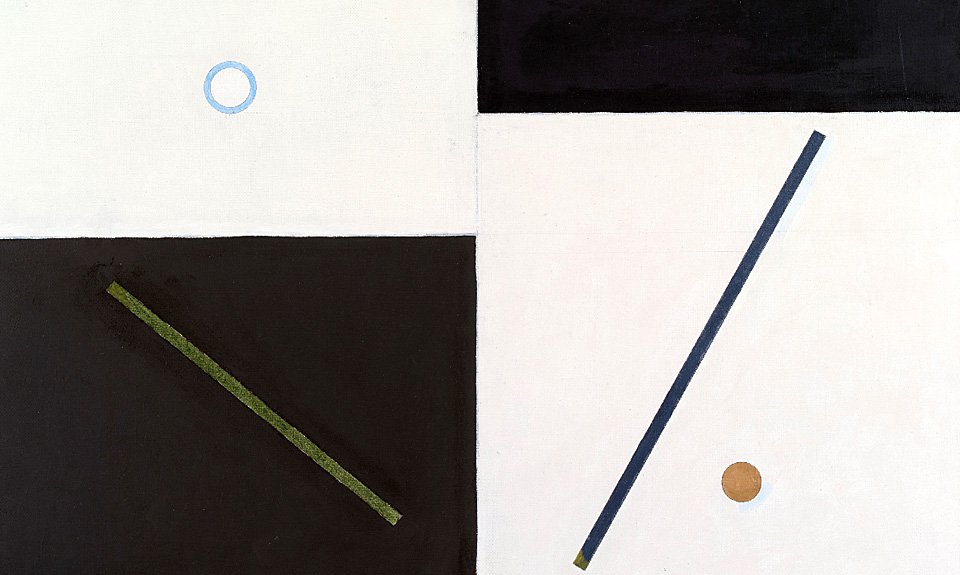

Своя печаль была и у Эдуарда Штейнберга, но тут речь не об отчаянии, а, скорее, о меланхолии — на выставке раздел художника получился самым «нарядным». В 1970-е Штейнберг купил дом-дачу в деревне Погорелка Горьковской области (ныне — Нижегородская) и в следующие десятилетия наблюдал, как уходили из жизни старики, молодежь перебиралась в город, разрушались дома.

В середине 1980-х художник в его отточенном абстрактно-геометрическом стиле создал «Деревенский цикл» — галерею портретов жителей Погорелки. «Имена и фамилии, включенные в композиции, сочетаются с символами смерти — крестами и пустыми глазницами-окнами покинутых домов. Эти элементы превращают… портреты в своеобразный мемориальный комплекс». (Как известно, с 2016 года дом-мастерская Эдуарда Штейнберга в Тарусе по воле его вдовы Галины Маневич является филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина.)

И наконец, самый ошеломляющий участник выставки — Василий Чекрыгин.

Обычно его творчество объясняют тем, что он был мистиком, последователем русского философа Николая Федорова и верил в воскрешение мертвых. Все это действительно имело место, но на выставке акцент сделали на раннюю биографию художника, прожившего всего 25 лет. Он был вундеркиндом, в 13 поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, жил в семье архитектора Федора Шехтеля, с сыном которого близко дружил.

В 18 лет добровольцем ушел на Первую мировую войну, в 20 наблюдал зверства революции — насилие, расстрелы — и, судя по всему, так и не оправился от потрясений. В 1920-м он писал своей будущей жене Вере Котовой-Бернштам, что «потерял чувство быта». «Во мне бродит что-то темное, то обжигает, то замораживает мою плоть. Я не ищу себе мечты в жизни, я смотрю… на образы, чуждые мне… они не дают мне легко дышать». Он погиб нелепо, попав в сумерках под поезд. Мечта Чекрыгина о воскрешении мертвых была иррациональной надеждой на высшую справедливость, торжество — несмотря ни на что — человечности и гуманизма.

ГМИИ им. А.С.Пушкина

«Между землей и небом»

До 24 июля