Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Спойлер для всех, кто думает, что работы художника после его смерти непременно дорожают. Все академические исследования на эту тему единодушно утверждают: чуда не происходит. Потому что есть множество других ключевых факторов, определяющих стоимость художника на рынке, которые работают независимо от того, жив автор или нет. Когда речь заходит о денежной стоимости, на первый план выдвигается восприятие творчества художника публикой и коллекционерами. И это восприятие в гораздо большей степени, чем можно было бы предположить, зависит от качества и энтузиазма поддерживающих его институций. Речь идет об искусствоведах, которые его выставляют и пишут о нем, о кураторах, организующих его выставки в крупных музеях на родине и за рубежом, — без всего этого художнику не выйти на мировой рынок и не попасть в международные коллекции.

Опубликованное на Artsy в 2018 году исследование под названием «Смерть не товар: цены на работы художников на самом деле растут при их жизни» показало, что в первый год после смерти художника цены на него, как правило, даже падают и лишь затем могут восстановиться.

Падение цен можно объяснить насыщением рынка: ошибочное убеждение в том, что после смерти интерес к работам художника возрастает, побуждает дилеров и галеристов внезапно выставлять на продажу больше его произведений, что может сбить цены или привести к тому, что работы просто не находят покупателя. К счастью, это кратковременное явление. Вместе с тем исследование показало: к 70 годам у уже признанных мастеров цены обычно начинают расти.

Однако в большинстве случаев — и это имеет мало общего с популярным мифом о посмертном росте цен — к переоценке стоимости приводят более серьезные изменения на арт-рынке и в его контексте. Именно это произошло в эпоху ренессанса частного коллекционирования после распада Советского Союза: в последующие десятилетия внутри России сформировался собственный арт-рынок. Что, в свою очередь, изменило вкусы и масштабы международных русских торгов в Лондоне и Нью-Йорке, где прежде послереволюционное русское искусство было не купить.

Некоторым художникам довелось увидеть, как цены на их работы взлетели до небес, другим — нет. Те из советских художников, кто родился в 1920-е годы, в период перестройки уже разменяли седьмой десяток. Дмитрий Краснопевцев скончался в 1995 году, и лишь десятилетие спустя его «Натюрморт с тремя кувшинами» — одно из самых больших полотен художника, всегда предпочитавшего малый формат, — ушел с молотка в Лондоне за €747,4 тыс. Я прекрасно помню, как продавала эту картину от имени ее потрясенного владельца, иностранного дипломата, который жил в России в 1990-х и купил ее у самого Краснопевцева (автор текста работала в русском отделе Sotheby’s. — TANR). Владимир Вейсберг (1924–1985) ушел из жизни в 1985 году, однако первая аукционная продажа его работы на Западе датируется лишь 1989 годом. И хотя многие западные дипломаты и предприниматели, посещавшие Советский Союз, восхищались творчеством мастера и покупали его, Вейсберг так и не застал того подлинного, широкого интереса к своим прекрасным полотнам, который возник в последние десятилетия, как и завидно стабильного аукционного рынка этого «русского Моранди».

Если оставить в стороне сейсмические сдвиги на арт-рынке (или, как в случае с постсоветской Россией, создание внутреннего рынка с нуля), то на уровне человеческого поведения коллекционирование искусства — это, безусловно, занятие коллективное, хоть и конкурентное. В любом сообществе, глобальном или локальном, мы настроены на ценности нашего окружения, и здесь начинается игра на узнаваемость и присутствие в публичном поле. Именно на этом поле поддержка художника отдельными лицами и институциями может как создать, так и разрушить его наследие — неважно, при жизни или после смерти.

Само собой разумеется, творческое наследие обычно формируется медленно, годами. И что касается тех талантливых художников, кто находится на закате жизни, обширный корпус созданных ими работ нуждается в бережной поддержке со стороны арт-экосистемы. Художникам необходимы музейные ретроспективы, персональные институциональные выставки, научные публикации и даже привлекательные, профессионально написанные и прекрасно иллюстрированные подарочные альбомы — все это влияет на то, как мы ценим и воспринимаем их творческое наследие.

Такие инициативы требуют последовательности и регулярности, ведь, как только художник погружается в забвение, его ценность падает, что может случиться как при жизни, так и в любой момент после. И это задача не только институций, кураторов или критиков. Когда крупные частные коллекционеры проявляют интерес к конкретному художнику, это тоже может сыграть роль в пересмотре цен, даже если имя автора было забыто. Так произошло с Эрнстом Неизвестным (1925–2016) и Борисом Свешниковым (1927–1998), чьи имена десятилетиями почти не упоминались в арт-кругах, а потом их работы стали желанными благодаря нескольким частным коллекционерам, страстно увлеченным их творчеством.

Риск заключается в том, что частные коллекционеры могут обеспечить лишь кратковременный скачок цен. Но если они создают частные фонды, ориентированные на публичную деятельность, где искусство выставляется на всеобщее обозрение, это может оказать самое положительное влияние на ценность наследия художника.

К сожалению, то, что стремительно взлетает, может так же стремительно упасть. При отсутствии долгосрочной и последовательной институциональной поддержки наследие художника может на годы, если не на десятилетия, оказаться в забвении. Похоже, именно это происходит с Владимиром Немухиным (1925–2016). Последний пик его рынка пришелся на 2016 год, когда картина из серии «Джокер» была куплена за внушительные €80 тыс. «Джокер» был частью легендарной коллекции Якоба и Кенды Бар-Гера, которую я продавала на Sotheby’s, и его продажа совпала с двумя персональными выставками художника: в Московском музее современного искусства (ММОМА) в 2015 году и в Кунстхалле иезуитской церкви в Ашаффенбурге в 2016-м. Однако с тех пор цены на работы Немухина стагнируют, не было ни крупных публикаций, ни выставок. И что тревожнее всего — в год его 100-летия не намечается ни одной крупной институциональной ретроспективы, что губительно для художника, который идеально воплощал дух андерграунда и сумел создать собственный язык и формальную эстетику.

В противоположность ему творческое наследие Олега Целкова (1934–2021) в последние два десятилетия было представлено на высочайшем уровне. Помимо коммерческих выставок в галереях Нью-Йорка и Лондона, четыре знаковые персональные ретроспективы прошли в России: в Русском музее (2004), фонде «Екатерина» (2014), Мультимедиа Арт Музее (2021) и ММОМА (2022). Деятельность частного мецената Игоря Цуканова, который давно и последовательно поддерживает интерес к творчеству Целкова, и усилия семьи художника — триумвирата из трех сильных женщин, столь же страстно преданных его искусству и наследию, — постоянно поддерживают известность и ценность Целкова. Ломая все стереотипы, вскоре после кончины художника в 2021 году его картина «Мальчик с воздушными шарами» установила на Sotheby’s в Лондоне мировой аукционный рекорд в €671,5 тыс. Это более чем вдвое превысило рекорд, установленный в тот же день на торгах MacDougall’s, — настоящая пьеса посмертной рыночной бравады в двух действиях.

У Леонида Сокова (1941–2018) в 2010-х годах прошла целая серия крупных институциональных ретроспектив как в США, так и в России: в ММОМА, в Музее Циммерли в Нью-Джерси и в Государственной Третьяковской галерее, что совпало с публикацией в 2013 году объемного научного каталога его работ. Рыночная стоимость Сокова продолжила расти, и семь из десяти ценовых рекордов на аукционах были установлены уже после смерти мастера в 2018 году.

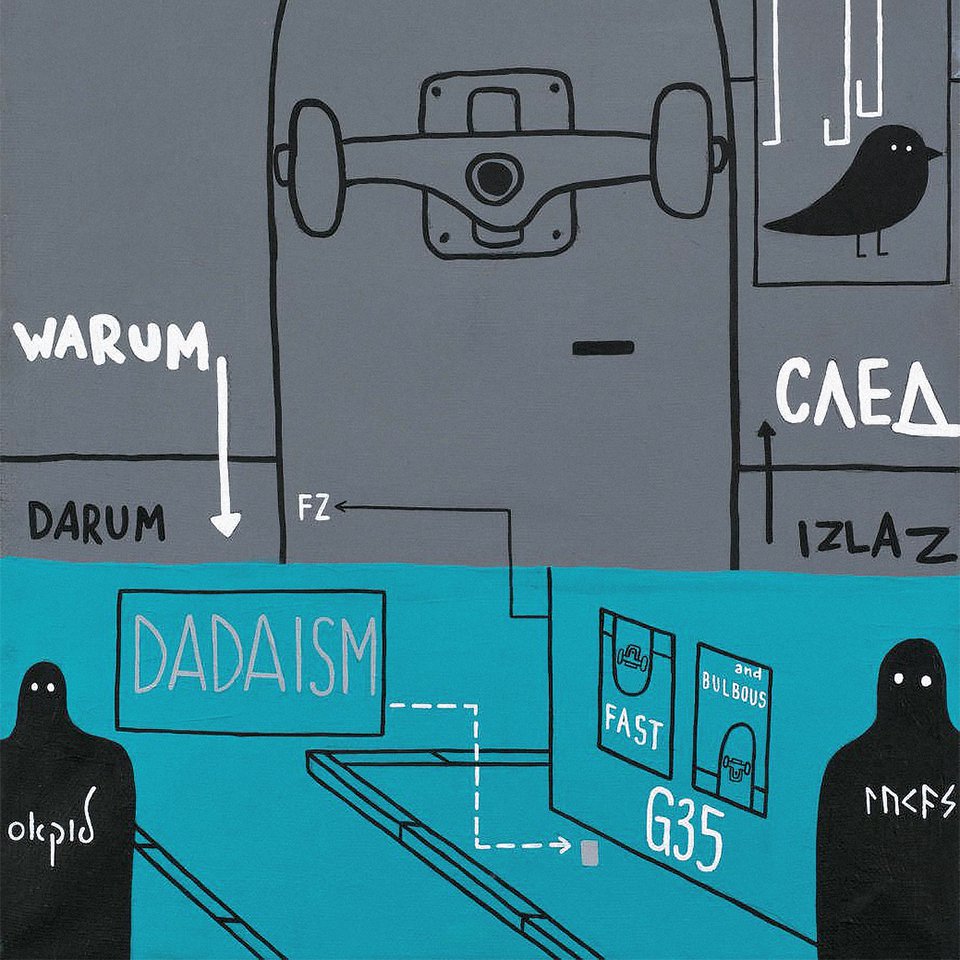

Однако, хотя миф о посмертном росте цен на работы художников не выдерживает критики, исследования показывают, что, когда речь заходит о молодых авторах, ушедших из жизни внезапно, действительно может произойти значительный рост стоимости их искусства. Русский концептуальный художник Валерий Чтак (1981–2024) скончался в прошлом году в возрасте 42 лет. С момента его смерти дилеры и галеристы, работавшие с ним, в том числе Владимир Овчаренко и Эльвира Тарноградская, мудро не спешат выставлять его произведения на аукционные торги. Тарноградская с помощью Ирины Горловой, опытного музейного куратора, бывшего руководителя отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи, готовит к изданию обширный каталог его работ и тщательно продумывает будущие выставочные проекты.

Ровесница Чтака Анна Желудь (1981–2025), к несчастью, ушла из жизни в начале нынешнего года. Исключительно талантливая художница, она тяжело страдала от ментальных проблем, проводя десятилетия в своего рода добровольном изгнании. Пик ее карьеры пришелся на 20-летний возраст, и после присуждения премии «Инновация» в 2012 году она практически не имела публичного признания. Сейчас московские галеристы Лена Паршина и Надя Аванесова прилагают все усилия, чтобы сберечь ее наследие для будущих поколений.

Статья впервые опубликована на английском языке на сайте Art Focus Now.