Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

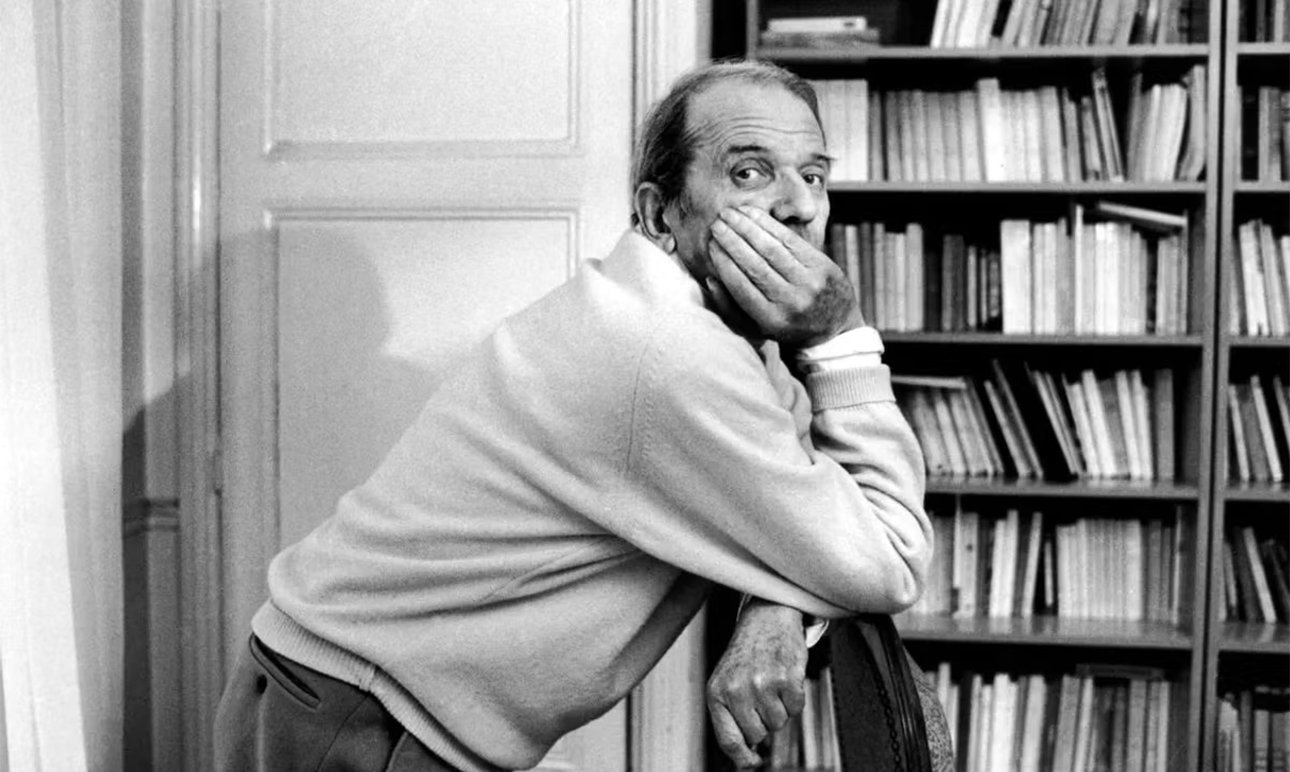

Французский философ Жиль Делёз (1925–1995) однажды сравнил университетские семинары с «чем-то подобным речевому пению, скорее музыке, чем театру». По его словам, теоретически ничто не мешает превратить их в подобие рок-концерта. И все это началось в Венсенском университете — «исчезнувшем университете», как его стали называть позднее.

Экспериментальный университетский центр Венсен представлял собой недолго существовавший проект в области образования, о запуске которого правительство Шарля де Голля в спешке объявило после протестов и гражданских беспорядков в мае 1968 года. Всего 12 лет спустя его учебные здания были снесены.

Когда восставшие студенты и рабочие заполонили улицы Парижа, они, кроме прочего, требовали демократического доступа к образованию. Министр образования Эдгар Фор полагал, вероятно, что если загнать протесты в Венсенский лес — лесопарковый район на юго-востоке Парижа, то они сами собой сойдут на нет. Однако эти возбужденные молодые умы решили, что автобусы доставляли их не к новому месту учебы, а к вратам ни на что не похожей вселенной.

Мишель Фуко и Жак Лакан вошли в преподавательский состав, Жак Деррида был консультантом, а Ноам Хомский — приглашенным профессором. Жиль Делёз, в свою очередь, приложил немало усилий, чтобы путем тщательного исследовательского анализа нащупать свой путь на факультете философии, где полностью отрицался принцип поступательного освоения знаний.

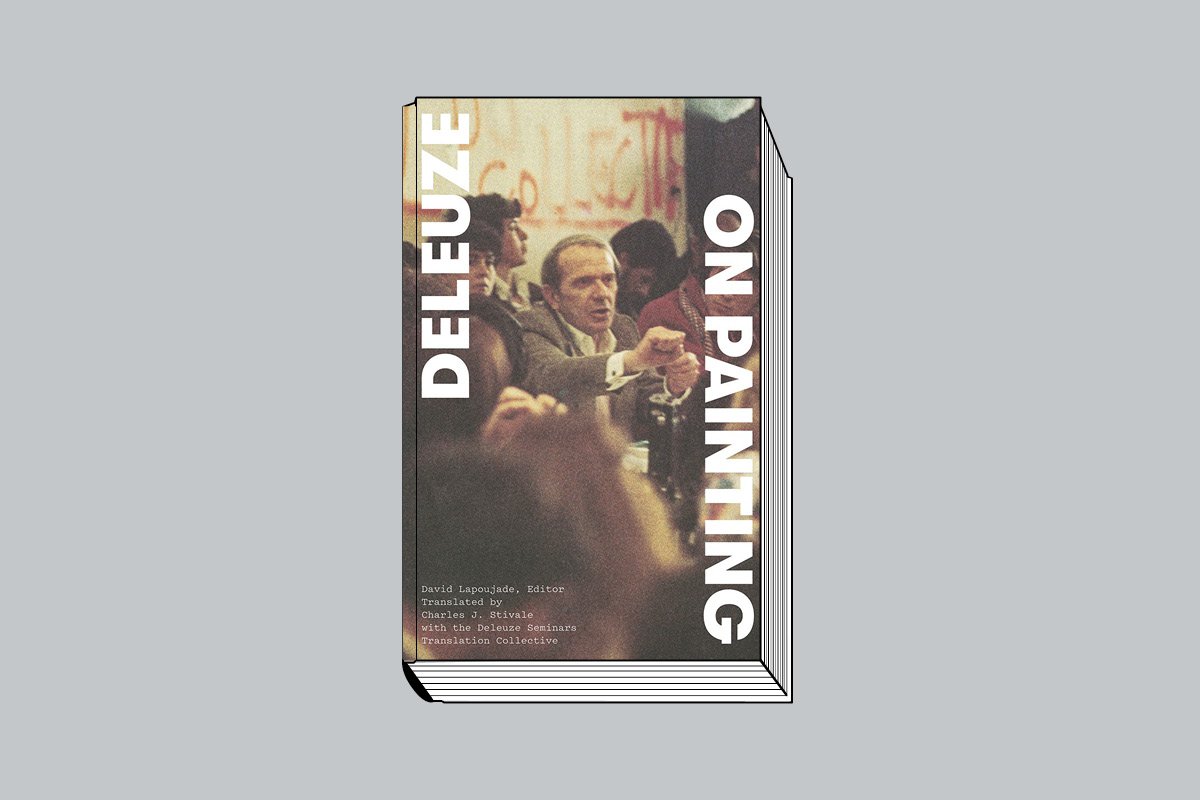

Готовясь к лекциям, он не делал записей, но репетировал выступления. Делёз всегда был категорически против публикации их расшифровок. Тем не менее аудиозаписи, а также тайком сделанные расшифровки и несанкционированные переводы лекций впоследствии годами бродили по интернету. В 2023 году философ Давид Лапужад, представляя интересы семьи Делёза, опубликовал первую официальную расшифровку семинара «О живописи», проведенного в 1981 году. Отчасти этим преследовалась стратегическая цель: мало что из наследия Делёза оставалось неопубликованным. И в то же время нельзя недооценивать значение его устного слова. Есть даже книга о его манере выражать свои мысли — грубоватой и шутливой, благожелательной и выдающей невероятную эрудицию, но никогда не скучной.

Американский литературный критик и специалист по творчеству Делёза Чарльз Стивейл, чей перевод на английский язык семинара «О живописи» сейчас вышел в свет, говорит, что тема живописи лучше всего подходит для расшифровки лекций философа, «поскольку это самый доступный семинар».

Делёз приводил в пример множество художников, включая Караваджо, Поля Сезанна, Пауля Клее и Фрэнсиса Бэкона, чтобы показать, что процесс живописного письма — это катастрофа, когда все, что видит художник в окружающей реальности, распадается, а также тот творческий потенциал, который содержится в этом моменте дисбаланса.

В более широком смысле Жиль Делёз анализирует цвет и то, как он функционирует в произведении искусства, что становится ключом не только к его пониманию живописи, но и к самой философии. Он сравнивает ее с цветом, а философа — с творцом. Сначала нужно «написать» множество портретов, собрав «наброски» суждений других людей, и лишь потом можно начинать компоновать собственный цвет, то есть собственный концепт.

Однажды во время сессии под названием «Схема, код и аналогия» одна студентка заметила, что это обсуждение напомнило ей об изучении кодов в средневековой скульптуре. Делёз заволновался, попросил ее подняться и повторить комментарий. Потом попросил показать ему сделанные записи. «Вот видите, — обратился он к студентам, — есть множество вещей, о которых я не подумал». Это и есть развитие мысли в ее самом живом виде, и вы оказываетесь прямо там, в аудитории, рядом с ним.