Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Британская художница Дженни Савиль уже более 30 лет исследует, расширяет и обновляет возможности изображения человеческого тела. Ей не было и 25, когда в 1992 году, вскоре после триумфальной дипломной выставки в Школе искусств Глазго, влиятельный коллекционер Чарльз Саатчи выкупил ее монументальные полотна с изображением обнаженной женской натуры, а в 1994-м выставил их в своей галерее. Савиль стала одной из самых ярких участниц знаковой выставки «Сенсация. Молодые британские художники из коллекции Саатчи» в Королевской академии художеств тремя годами позже, хотя от коллег по цеху YBA — Young British Artists — ее всегда отличал диалог с классическим искусством и художественной традицией.

Савиль добилась широкого признания на арт-рынке. В 2018 году ее автопортрет «Подпертая» (1992) был продан на Sotheby’s в Лондоне за £9,5 млн, сделав ее на тот момент самой дорогой художницей из живущих. Но заслужить похвалы критиков — особенно в Великобритании — ей долго не удавалось. В собрании Тейт находится лишь одна ее работа — картина «След» (1993–1994), переданная музею на длительное хранение галеристом Ларри Гагосяном.

В ваших ранних работах, таких как «Подпертая», созданная для дипломного показа 1992 года, или «План» (1993), выполненный по заказу Чарльза Саатчи, акцент сделан на женской плоти и формах, а не на лицах. Что стояло за этим желанием создавать произведения о теле, о телесности?

Это мне всегда было свойственно. Через все мое творчество проходит эта мысль, и если взглянуть на траекторию того, что я создала, то видно, как с первых дней, еще с дипломной выставки, и на протяжении долгого времени я подходила к изображению тела множеством разных способов. Поначалу мне были ближе всего традиции британского реализма. На мое чувство цвета и композиции оказали большое влияние картины Люсьена Фрейда, Фрэнсиса Бэкона и Франка Ауэрбаха — этой троицы. И сюда же добавился мой интерес к старым мастерам, который у меня был со студенческой скамьи. В Школе искусств Глазго традиционно делали упор на фигуративной живописи, там в мое время еще существовали отделения живописи и рисунка, хотя тогда многие художественные школы в Великобритании уже переключились на «изобразительное искусство» в целом. Но это мне очень подходило. Также незадолго до поступления я посетила выставку Люсьена Фрейда в Hayward Gallery в 1988 году, которая впоследствии во многом определила мое творчество.

В ваших выразительных ранних произведениях — гипертрофированные женские тела: много плоти, но она будто стремится к разложению. Так, в «Плане» изображено тело, размеченное для пластической операции, а в «Подпертой» фигурируют фразы из манифеста теоретика феминизма Люс Иригарей. Представляли ли вы себя переизобретающей женскую сущность через призму феминизма?

Сейчас очень сложно вернуться назад и вспомнить, о чем именно я тогда думала. Но был момент, когда я развивала свою художественную манеру и в воздухе витали все эти теории. И на моем дипломном показе они органично соединились с созданными мною картинами.

Вы дважды стали мамой — в 2007 и 2008 годах. Как рождение детей и материнство повлияли на вашу творческую манеру?

Создание искусства — это своего рода интимный дневник, и поэтому мое творчество естественным образом развивалось в направлении этой темы. Материнство — это невероятно красиво, мощно, пронзительно и просто замечательная часть нашей человеческой истории. Целый спектр образов матери и ребенка на протяжении истории цивилизации — от богинь плодородия до христианства — стал для меня актуальным, и я их изучала, а затем начали появляться новые работы. Мне особенно хотелось передать в живописи беременность и стремительные движения детских тел, поэтому я обратилась к ренессансным образам Мадонны с Младенцем, а также к графике Рембрандта — его рисункам пером и тушью, изображающим матерей с детьми.

Ваша связь с классической живописью хорошо известна, и вы остаетесь ей верны. Почему так важно поддерживать этот диалог?

Думаю, для всех современных художников работы старых мастеров остаются современными. Достаточно зайти в зал Тициана в Национальной галерее. Это просто невероятно! Эти шедевры оживают в каждую новую эпоху и для каждого поколения художников обретают новые смыслы. Поэтому они всегда актуальны, они просто часть диалога, который ты ведешь с другими творцами в живописи.

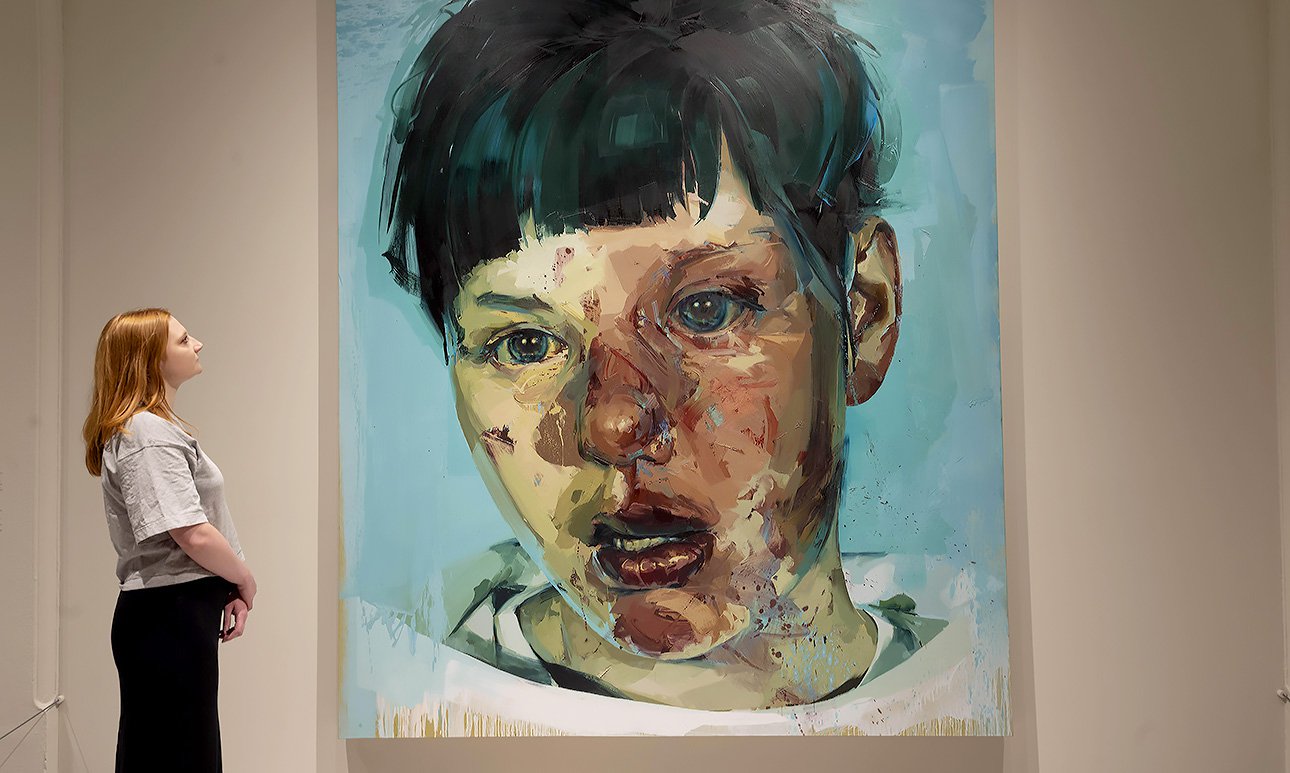

Еще одна константа в ваших работах с самого начала — масштаб. Я помню, когда впервые увидела «Подпертую» в галерее Саатчи, полотно поразило меня своей монументальностью.

Для меня это естественно. Я всегда любила работать в больших форматах. Мне также нравится создавать изображения тел и голов, на которые зритель смотрит снизу вверх; такая точка зрения внушает трепет, создает ощущение драматизма и мощного присутствия, заставляет вещи казаться еще больше, чем они есть.

Меня всегда тянуло к такой композиции. Когда я писала «Сдвиг», «Опору» и другие работы для моей первой нью-йоркской выставки в галерее Гагосяна в 1999 году, я сознательно хотела добиться такого величия. Это было амбициозно.

Этот огромный размер, особенно заметный в пастозных мазках ваших более поздних работ, также вовлекает зрителя в более тесное взаимодействие с материальностью краски. Хотя ваши работы укоренены в фигуративности, в них есть и сильный элемент абстракции.

Думаю, в этом и заключается драматизм моих полотен. Мне нравится работать с масштабом, но, когда делаешь в таком размере фигуративное искусство, живопись становится более абстрактной. Когда пишешь фигуру или голову, происходит еще и рациональный процесс: ты думаешь, как выстраивать эту форму. И это очень важная часть моей работы: мне нравится иметь образ, за который можно ухватиться. И в то же время да, манера становится более абстрактной, и это вызов — добиться высокого уровня реализма в таком масштабе.

Когда подходишь близко, вступаешь в диалог с самой живописью наравне с моделью. Меня это восхищает — когда получаешь чувственную радость и от мазка кисти, и от человека, который позировал для картины, одновременно. Есть в этом жизнеутверждающее начало. Мне нравится жить настоящим, когда я пишу.

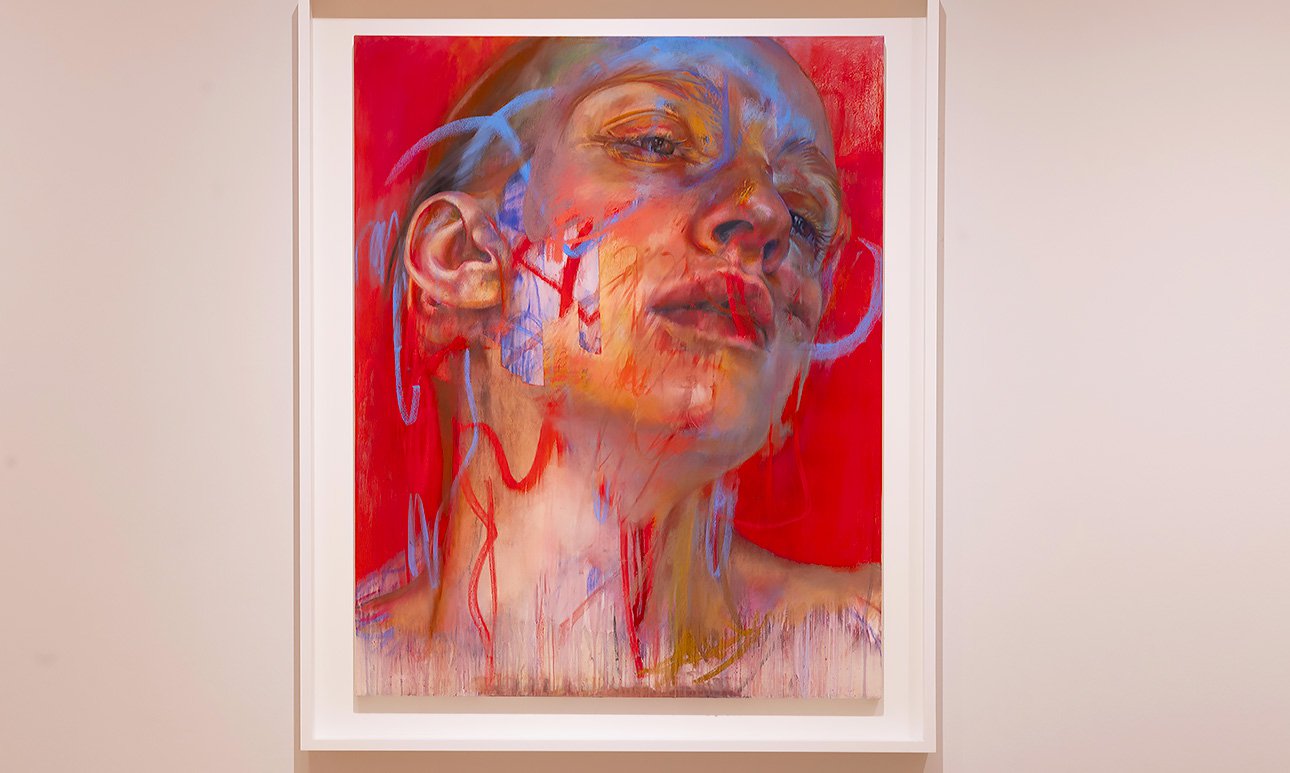

Хотя выставка в Национальной портретной галерее называется «Анатомия живописи», в экспозиции также есть несколько крупных рисунков углем и пастелью. Как вы решаете — графика или живопись?

Это все получается само собой, это скорее игра, чем серьезное заявление: мол, хорошо, это начало большого проекта. Графика для меня естественна. Мне нравятся рисунки всех художников. Это может быть вещь Герхарда Рихтера, Жан-Мишеля Баскиа, Леонардо или Дюрера. Мне нравятся все. У графики нет такого груза истории, как у масляной живописи. Я люблю работать углем, потому что эта техника подразумевает разные размеры. Мне нравится, что можно просто наслаивать одно тело поверх другого или создавать глубину изображения. Это меня захватывает. Рисунок, живопись — все это перемешивается в моем творчестве. Я люблю экспериментировать и переходить между этими жанрами.

И все же ваша первая и неизменная любовь — это краска, и прежде всего масло.

В плотности цвета масляной краске равных нет. Я пробовала использовать акрил, но он меня разочаровал. У масляной краски есть глубина пигмента, которую я не могу найти в других, более современных материалах. Я писала серии углем и пастелью, но мой основной язык — масляная живопись.

Я изучала пастели таких художников, как Эдгар Дега и Виллем де Кунинг. Их способы построения формы захватывающи — но я перенесла это в свою масляную живопись. Для меня картина как философия: она не выполняет никакой другой роли, кроме как быть тем, что она есть, что дает ей возможность стать чем-то очень значимым. Взаимоотношения этой уникальной сущности с нашей уникальной природой как человеческих существ мне кажутся невероятно мощными. То, что живопись обладает этим уникальным качеством — возможностью что-то сообщить о реальности, но в то же время немного возвышаться над нашей повседневной жизнью, — это то, что так меня в ней очаровывает. Я живописец-живописец. Я все еще считаю живопись мощным способом творческого самовыражения, и это просто было во мне всегда.

С самого начала ваши работы оценили на арт-рынке, они устанавливали аукционные рекорды. Но, кажется, вы предпочитаете оставаться в тени, вне коммерческого прожектора.

Мне, в общем-то, нечего сказать об арт-рынке. Единственное, что я точно знаю: успех там не заставляет тебя писать лучше или хуже. Ты просто должен создать свою лучшую картину, и что-то глубокое в ней должно быть. Так я всегда и поступала.