Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В иерархии шедевров русского авангарда верхнее место занимает, конечно, «Черный квадрат». О том, кто находится на следующих ступенях пьедестала, можно поспорить, но, разумеется, эта картина будет одним из кандидатов. Например, потому, что она стала визитной карточкой объединения «Бубновый валет». Когда в декабре 1910 года бунтари устраивали первую выставку своего объединения, развешивая полотна в залах, никто не знал, что выставит Илья Машков, приговаривавший: «Картина еще не готова». Для него просто было забронировано пустое место, которое весьма тревожило организаторов.

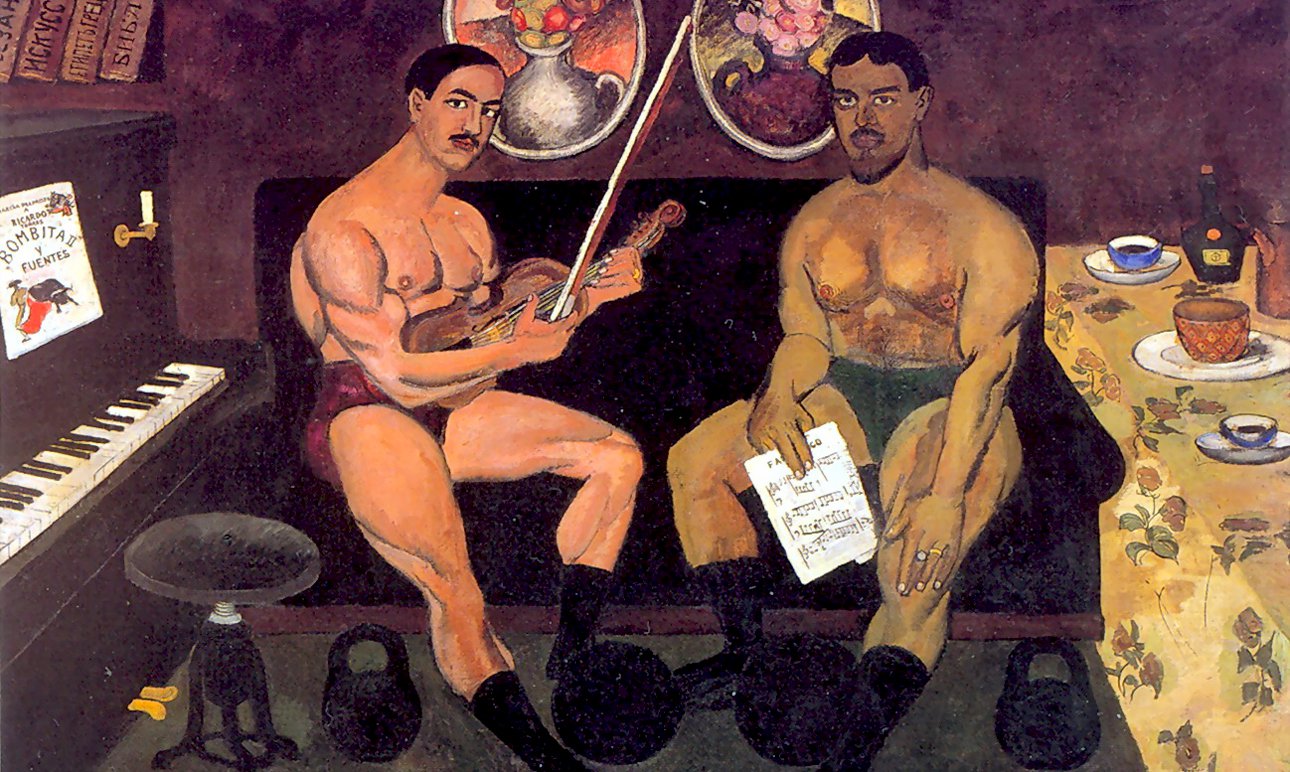

Наконец за день до вернисажа раздались невероятный шум и пыхтение. Это грузчики несли, как рояль, «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского». Антон Успенский, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного Русского музея и специалист по творчеству Машкова, говорит: «Это была настоящая бомба. Сочетание напора народного искусства и бешеной витальности самого автора». Сначала ошеломлял размер произведения: холст 2,08 на 2,70 м. Вдобавок он был обрамлен невероятной «купеческой» рамой шириной около 30 см, разукрашенной в кубистическом стиле: ананасы, кренделя (не сохранилась).

По воспоминаниям Аристарха Лентулова, один из организаторов выставки Михаил Ларионов встретил эту махину, «захлебываясь, сюсюкая, в исступлении». Затем шокировало и ее содержание. По легенде, право быть выставленным Машкову пришлось отстаивать чуть ли не врукопашную, поскольку всем прочим экспонентам было ясно, что его картина убивает конкурентов. Опасались, впрочем, зря: выставка шокировала вся целиком, как и задумывалось.

О визуальном содержании двойного портрета написано много. Машков и Кончаловский изображены в виде балаганных атлетов, борцов — с подчеркнутой мускулатурой, в одних трусах с носками, у ног их — пудовые гири. С этим диссонировало, во-первых, то, что у одного из них в руках ноты, а у другого — скрипка, и, во-вторых, сам интерьер «художественной гостиной». Фортепьяно в углу — это, возможно, цитата из «Девушки у пианино» Поля Сезанна из морозовской коллекции. Ноты на инструменте и в руках у Кончаловского — испанское фанданго и марш — то, что в приличных гостиных никогда не играли. Сверху — книги с программными названиями («Джотто», «Сезанн», «Искусства», «Египет. Греция. Италия», «Библия»). В овальных рамах на стенах — натюрморты (замаскированные портреты жен художников, которые отказались участвовать в этом безобразии и приказали себя ликвидировать). Эпитеты — примитив, балаганность, эпатаж.

Антон Успенский поделился с нами своим недавним открытием о пространстве картины: «В ней есть момент, который Машков, думаю, сам не отследил, не понял, на какую территорию он забрался. На территорию абсурда как нового языка. Это легко может быть мизансцена из какого-нибудь „театра жестокости“ или пьесы Хармса, который еще не вырос. В картине есть пластические элементы, которые подчеркивают этот абсурд. Потолок комнаты слишком низкий — там невозможно выпрямиться. В одном углу нарушена топология пространства — стена залезает на пол а-ля Эшер, как „невозможный трезубец“. Не эпатаж, но абсурд — вот опережающая свое время интонация картины».

Отдельно интересно, действительно ли Машков с Кончаловским обладали мускулатурой, как у Ивана Поддубного. А может быть, вся эта картина — тантамареска (раскрашенное панно со смешными сюжетами и пустыми отверстиями для голов), мода на которые возникла именно в тот период?

Прогремев на выставке, «Автопортрет…» остался у автора. Одним из главных факторов, повлиявших на дальнейшую судьбу произведения, оказался его гигантский размер. Илья Машков скончался в 1944 году. Картина осталась в семье, где ее и обнаружил ленинградский коллекционер Соломон Шустер (1934–1995), человек выдающегося собирательского чутья и темперамента. Он приобрел ее в 1950-е годы у вдовы Марии Ивановны Машковой и вывез из московской мастерской.

Как рассказывала потом жена коллекционера, искусствовед Евгения Крюкова, когда она пошла встречать мужа на Московском вокзале, не было видно, как Шустер сошел с поезда — сначала «вышел» холст. Коллекционер тут же столкнулся с проблемой: где его хранить? Сам Шустер тогда жил в коммунальной квартире, поэтому «Автопортрет» отправился к его матери. «Он занимал целую стенку в комнате моей прабабушки, Ревеки Беленькой, — рассказал нам внук коллекционера Валентин Шустер, который продолжает хранить часть собрания деда. — Когда в 1981 году она умерла, ее квартиру необходимо было сдать обратно государству для новых жильцов. Было непонятно, что делать с картиной: в имевшуюся двухкомнатную квартиру Соломона в Манежном переулке она не влезала просто физически».

И тогда Шустер решил эту проблему элегантно: он не подарил ее Русскому музею, а продал — за гигантскую для того времени сумму в 18 тыс. руб. Вдобавок за такой вклад в культуру он получил от государства на той же лестничной клетке, где находилась его двухкомнатная квартира, еще одну комнату. И немедленно наполнил ее новыми произведениями искусства. Так «Автопортрет…» Машкова оказался ступенькой для развития собрания Шустера, важность которого можно было представить себе несколько лет назад на выставке «Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма. Куратор той выставки Анастасия Винокурова сделала Соломона Шустера одним из героев экспозиции. Картину, впрочем, не привезли из Петербурга, в том числе из-за размера, однако она стала фоном графического портрета Шустера, созданного для архитектурного оформления выставки.

«Он говорил, что это главная работа „Бубнового валета“, — вспоминает Валентин Шустер. — И всегда считал, что эта вещь должна находиться именно в музее». Полотно входит в постоянную экспозицию авангарда Русского музея, редко выезжает на выставки, хотя вот сейчас перевешено, правда не далеко — на ретроспективу «Наш авангард» в Корпусе Бенуа (до 1 декабря).

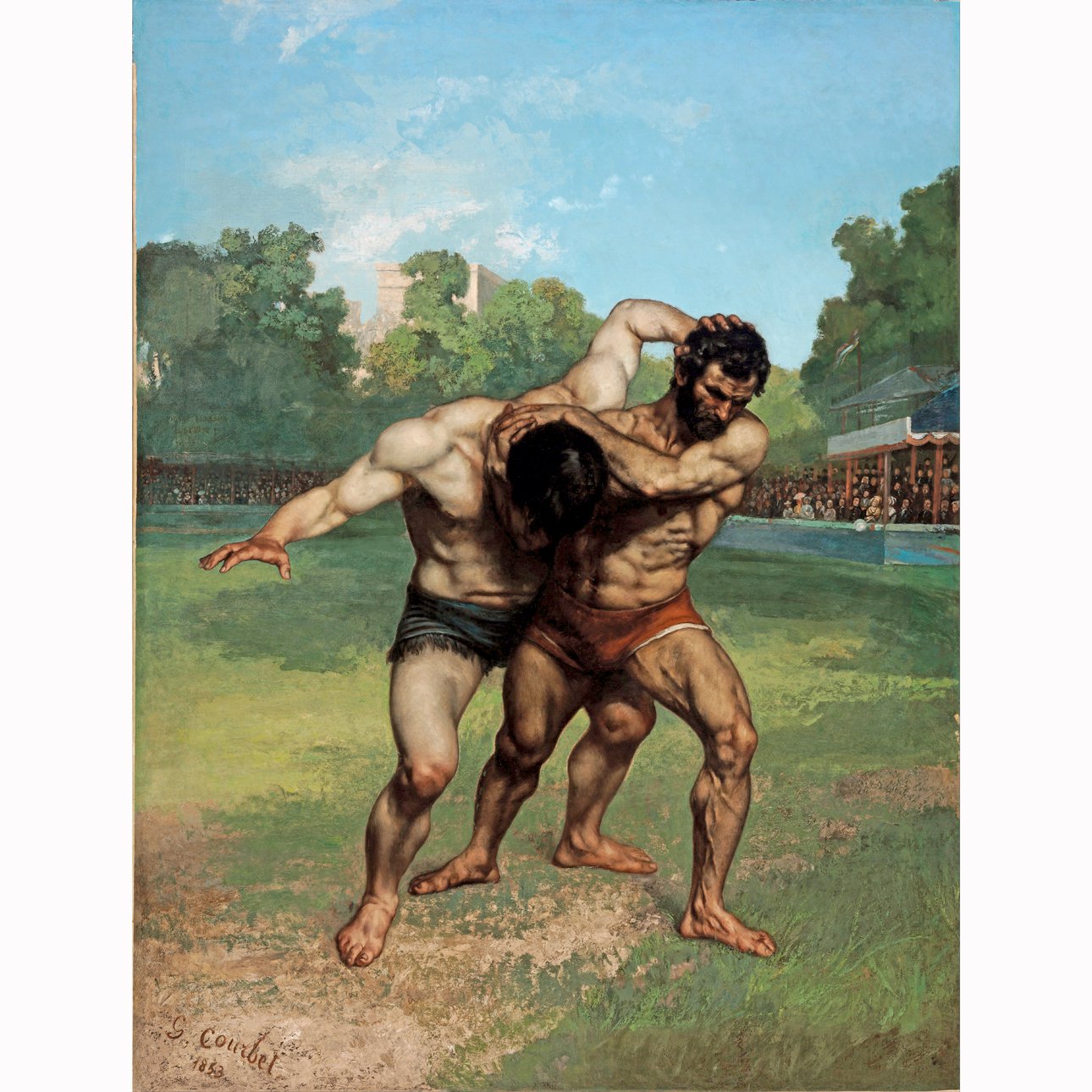

Гюстав Курбе. «Борцы». 1853. Фрагмент. Музей изобразительных искусств, Будапешт

Тема спортивной борьбы в искусстве очень древняя. Первый известный шедевр — крито-минойская фреска с мальчиками-боксерами из Акротири (ок. 1700 года до н.э.), найденная в 1967 году. Древнеримский «Квиринальский боец», утомленный силач с перебитым носом, был выкопан в Риме в 1885 году. Гюстав Курбе, как представитель передового французского искусства XIX века, интересовался темой борьбы как возможностью противопоставить застывшей красоте идеальных мужских тел академизма динамику грубой силы. В конце позапрошлого века в продаже появились фотооткрытки с ранними бодибилдерами, позировавшими в позах «Геркулеса Фарнезе». Один из первых — немецкий циркач Евгений Сандов, по методике которого тренировался Иван Поддубный.

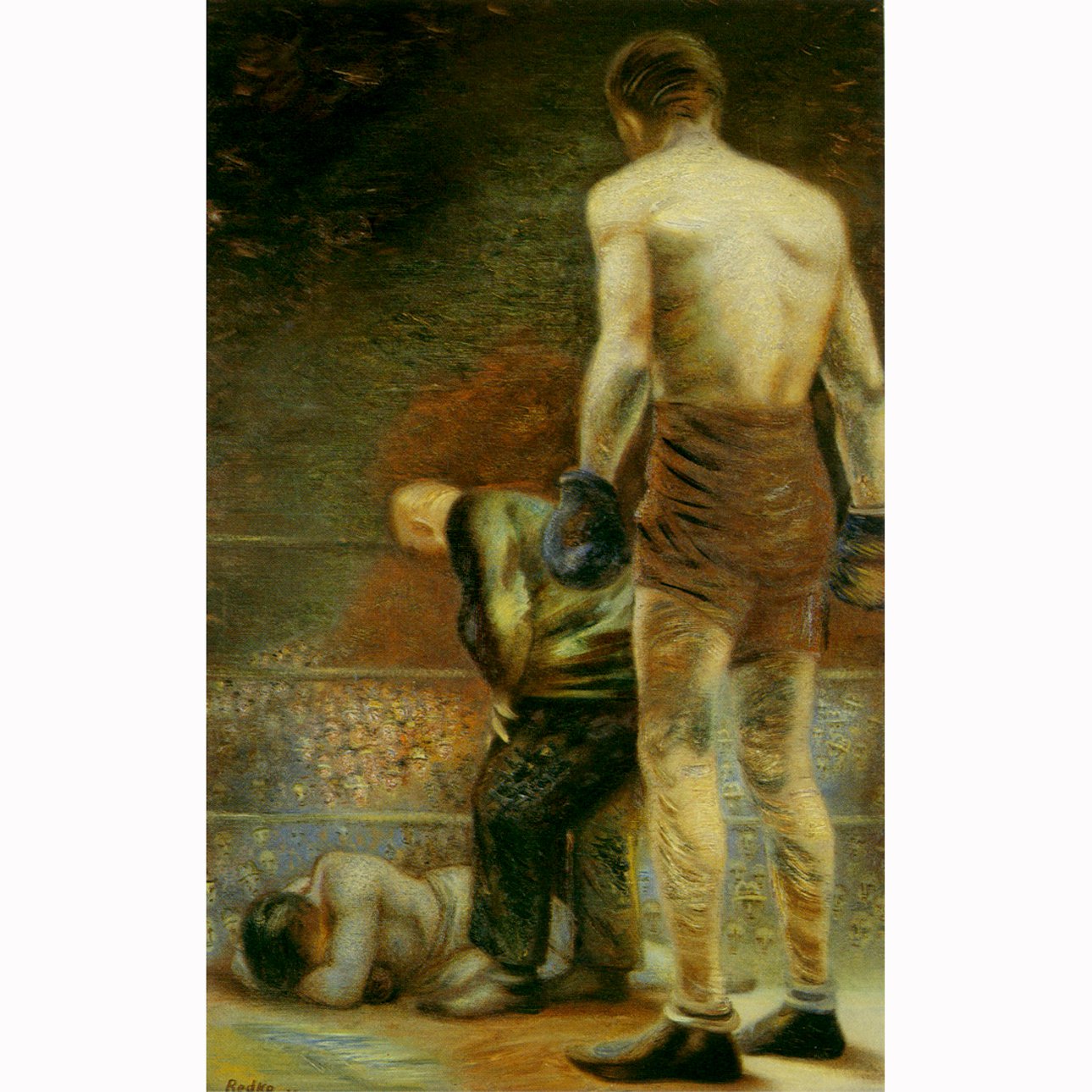

Климент Редько. «Бокс». 1929. Музей искусств им. И.В.Савицкого, Нукус

В иконографию бокса большой вклад внесли американцы. В конце XIX века это были работы Томаса Икинса, а две важнейшие картины — более поздние «Схватка у Шарки» (1909) и «Демпси и Фирпо» (1924) Джорджа Беллоуза. Советское реалистическое искусство также любило эту тему. Боксеров писали Дейнека, Лебедев, Лучишкин, Редько и другие. А целомудренность соцреализма, избегавшего героической наготы, дает возможность увидеть на персонажах все новинки советского трикотажа.

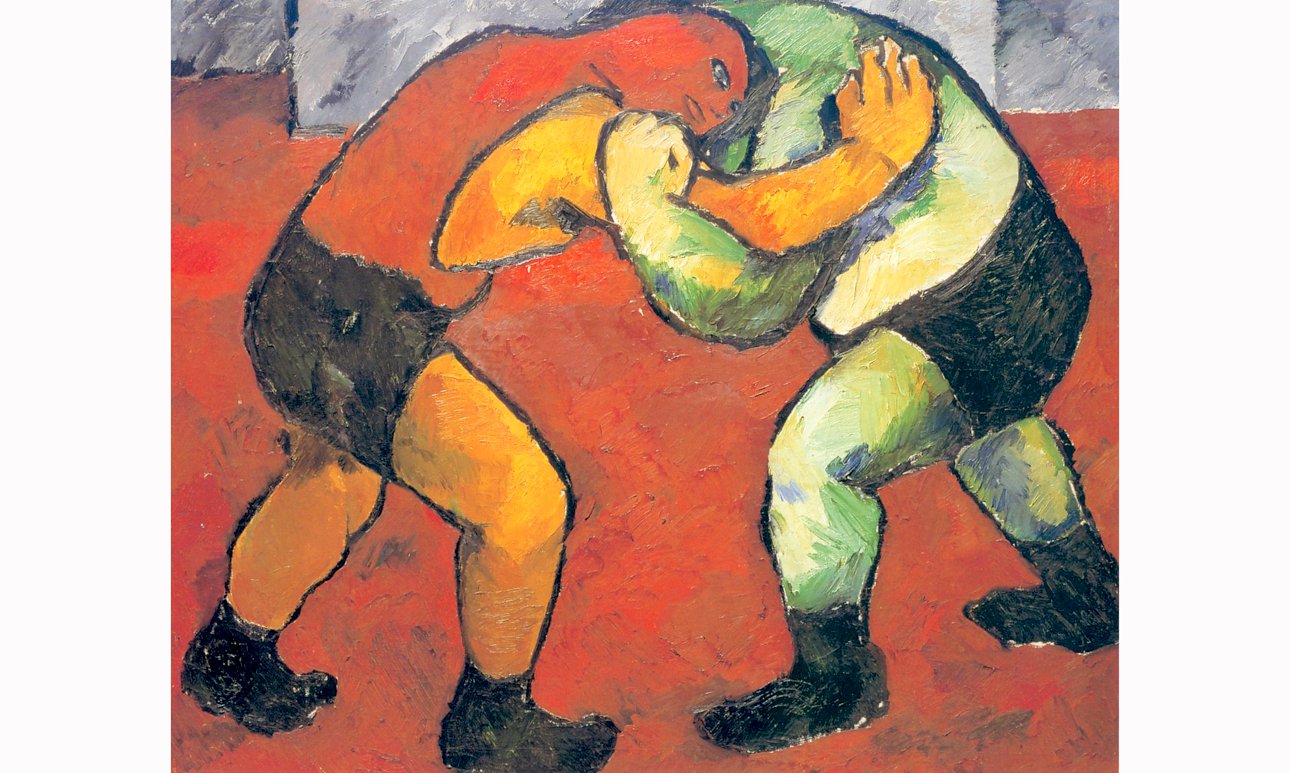

Наталия Гончарова. «Борцы». 1908–1909. Русский музей, Санкт-Петербург

Илья Машков и Петр Кончаловский наряжены в легко узнаваемые современниками трусы, которые надевали борцы, занимавшиеся французской борьбой в цирке, во втором отделении. Субкультура этого вида спорта была хорошо известна. Афиши с силачом Поддубным висели на каждом столбе. Борцов показывал и немой кинематограф — как раз в это время в Москве шла лента Макса Линдера «Макс занимается борьбой». Тема атлетизма была актуальна для членов объединения «Бубновый валет» — на той же выставке в 1910 году Михаил Ларионов выставил «Портрет атлета» («В.Д.Бурлюк»), а Наталия Гончарова, наоборот, максимально обезличенных «Борцов». Их фигуры занимают все пространство холста, почти не вмещаясь в него, создавая впечатление избыточной, циклопической силы.