Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В самом начале книги «Леонардо да Винчи: жизнь, о которой мы мало знаем» профессор Университета Джона Хопкинса Стивен Дж.Кэмпбелл отмечает, что к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи (1452–1519) и без того внушительный массив посвященной ему литературы пополнился еще примерно на 250 наименований. На фоне этого изобилия Кэмпбелл позиционирует свое новое исследование как «антибиографию», в которой предпринята попытка проанализировать мифологию, возникшую вокруг этого художника, и по-новому взглянуть на то, что мы действительно знаем о нем.

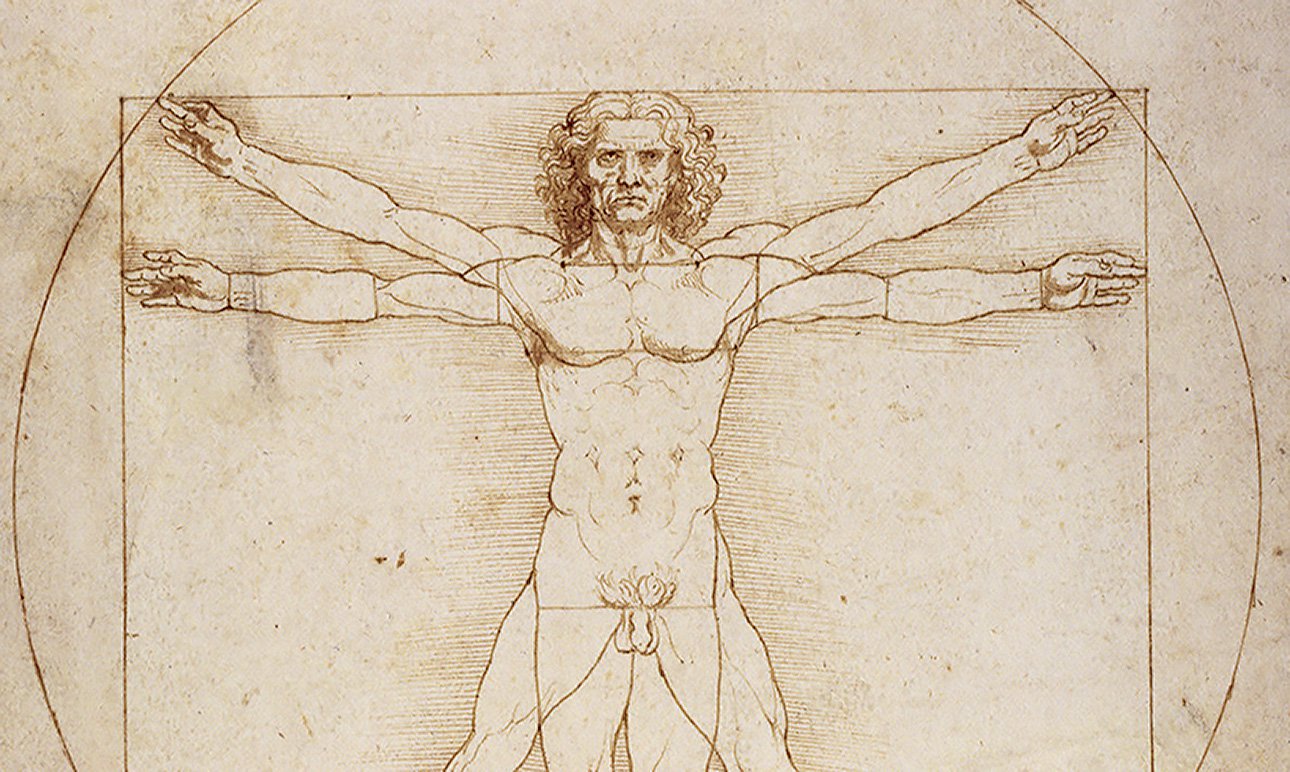

До наших дней дошли записные книжки Леонардо объемом приблизительно в 7 тыс. страниц, посвященные самым разным вопросам: оптике, анатомии, инженерному делу и гидродинамике, теории и практике живописного искусства (размышления на последнюю тему были собраны после его смерти и опубликованы в 1651 году под названием «Трактат о живописи»). В этих записных книжках Леонардо очень мало рассказывает о себе, и, в отличие от ряда его современников (например, Микеланджело, оставившего после себя обширную частную переписку), до нас дошло менее дюжины личных писем художника, которые могут сообщить дополнительные подробности о нем.

По мнению Кэмпбелла, такой фрагментарный характер архивных сведений стал причиной того, что пробелы начали заполняться спекулятивными, порой просто абсурдными теориями, а также психологическими проекциями, соответствующими восприятию современного человека. Появились наполовину вымышленные «миры да Винчи», которые сформировали миф об одиноком гении, опередившем время и страдавшем от непонимания и козней окружавших его мелких умов. Как считает Кэмпбелл, в популярной культуре Леонардо превратился в узнаваемую фигуру, во что-то между «знаменитым брендом и вдохновляющей ролевой моделью», напоминающей современных предпринимателей в области высоких технологий. Автор поставил перед собой задачу исправить это представление, заново определив место Леонардо в художественной и интеллектуальной среде конца XV — начала XVI века.

В первых трех главах книги как раз и отслеживается процесс формирования мифа о Леонардо. Сначала автор рассматривает, каким образом СМИ и арт-рынок манипулировали и манипулируют культовым статусом его героя и как этому способствовала коммерциализация культурных артефактов. Во второй главе Кэмпбелл переосмысливает «спорные факты» о Леонардо, ставшие известными из его собственных рукописей и рассказов современников. Ученый критикует «избирательный подход к архивным материалам» для подкрепления псевдоисторических теорий о личной жизни Леонардо, особенно его сексуальной ориентации, духовных убеждениях и «самоощущении». В третьей главе речь идет о появлении в XIX веке жанра исторической биографии: Кэмпбелл размышляет о том, как Леонардо был встроен в эту литературную традицию.

Далее, в четвертой и пятой главах, автор представляет собственный антидот для феномена «мира да Винчи», прежде всего рассмотрев свидетельства участия Леонардо в художественных и философских дебатах, которые велись в его время. Тщательно проанализированы интеллектуальные идеи, получившие тогда распространение; особое внимание Кэмпбелл сосредотачивает на текстах Леона Баттисты Альберти и других художников, систематизировавших принципы своего творчества. И наконец, в пятой главе мастерская Леонардо показана как оживленное место совместной работы — вопреки представлению о художнике как об одиноком гении. Кэмпбелл оценивает идеи и приемы, которые Леонардо передал последователям, так называемым леонардескам, чьи сохранившиеся работы продолжают способствовать фетишизации всего, к чему могла прикоснуться рука гения.

Проштудировав множество источников, как современных, так и XV–XVI столетий, Кэмпбелл исследует психологическое состояние и методы работы Леонардо — с тем чтобы представить этого художника-эрудита человеком его времени, «в жизни которого, тесно переплетенной с жизнями других людей, оставили след и шумные споры в его мастерской, и показная невозмутимость, принятая при дворе, случайные встречи и полезные связи».