Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

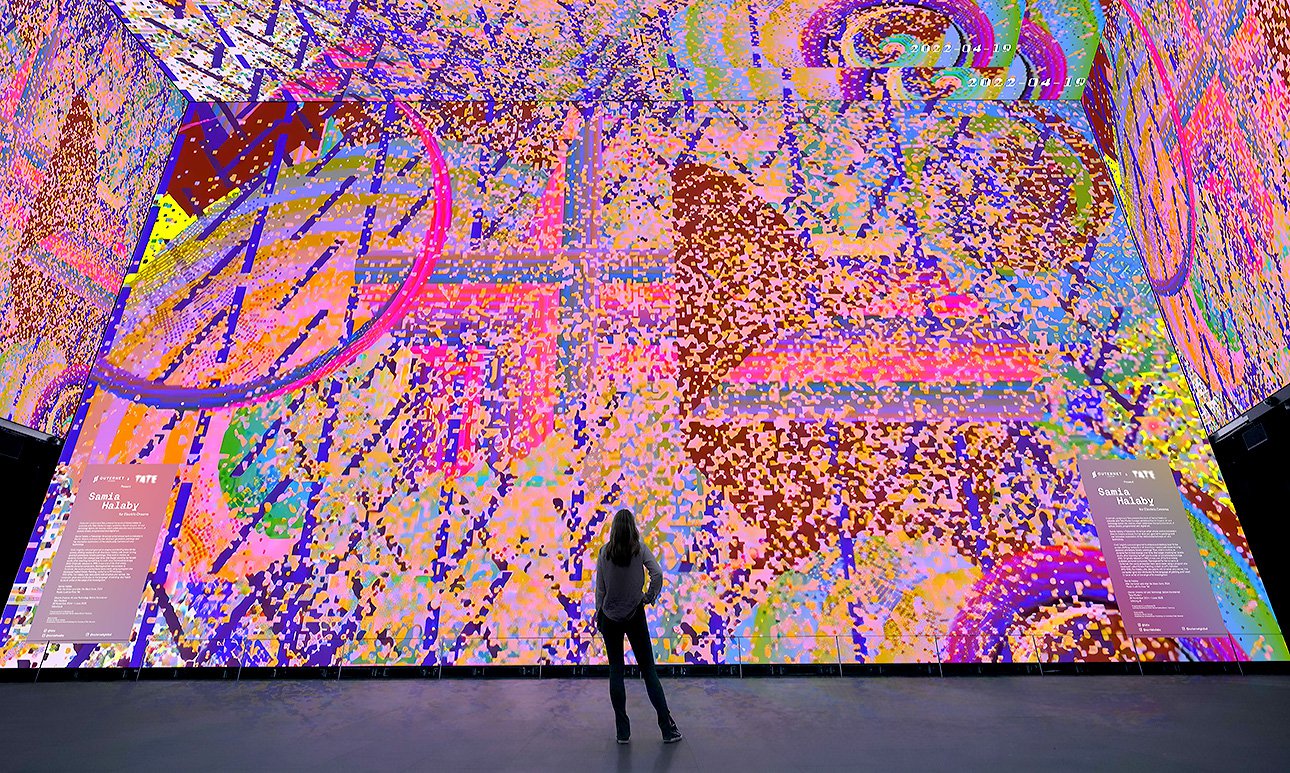

Каталог выставки «Electric Dreams. Искусство и технологии до интернета» справедливо указывает: в экспозиции лишь частично изложена тема, «слишком обширная и сложная, чтобы ее можно было определить и вместить». В 15 залах выставочного пространства размещены произведения, относящиеся к периоду с середины 1950-х по начало 1990-х годов. Экспозицию открывает знаменитое «Электрическое платье» (1956) Ацуко Танаки. Это действительно платье, напоминающее традиционное японское свадебное кимоно, но созданное из переплетения электрических проводов и разноцветных неоновых лампочек. Экспонат определен в каталоге как «костюм, скульптура, живопись, инсталляция и произведение, ориентированное на время» — классификация, на первый взгляд расплывчатая, отражает динамичность и сложность медиаискусства, его междисциплинарный характер. Такая открытость словно призывает перестать беспокоиться о строгих классификациях и просто погрузиться в экспозицию.

Первый зал посвящен кибернетике. Исследования Норберта Винера проложили путь к внедрению новых технологий в искусство. Кибернетические принципы вдохновляли художников на создание работ, которые реагировали бы на действия зрителя, подчеркивая вовлеченность и непосредственное участие. Эта методология также переосмыслила место художника — не как одинокого гения, а как часть совместных и повторяющихся процессов. «Сеть» — ключевое слово, которое определяет способ видения цели искусства, что иллюстрирует настенная диаграмма от пола до потолка, отображающая обширные взаимосвязи между художниками и творческими центрами.

Во втором зале посетители знакомятся с «Материализацией невидимых сил», первым из четырех разделов выставки. Многие произведения имеют кинетический характер. Указывая на работу венесуэльского художника Хесуса Рафаэля Сото «Кардинал» (1965) — каскад цветных металлических прутьев, подвешенных на нейлоновой нити на фоне черных, фиолетовых и белых полос, куратор Вэл Равалья объясняет, что важна не столько «технология видения», сколько «технология визуализации», состояние машины в процессе выполнения работы. В небольшом глоссарии на стене даны определения таких терминов, как «алгоритм», «альфа-волны», «генеративный паттерн» и «распознавание образов».

Следующий раздел, «Запрограммированная открытость: искусство как визуальное исследование», в основном посвящен итальянскому движению Arte programmata и хорватской группе New Tendency. Из темноты главного зала в буквальном смысле высвечиваются динамичные иллюстрации того, что Умберто Эко называл «открытой работой», — произведение искусства, которое приглашает аудиторию к интерпретации, участию и взаимодействию, в отличие от закрытых работ, которые передают фиксированные значения и предписывают интерпретации.

Здесь же представлена иммерсивная инсталляция «Хромоинтерферентная среда» (1974–2019) Карлоса Круса-Диеса. Зал утопает в движущихся красочных параллельных линиях, которые создают постоянно меняющиеся цветовые эффекты в зависимости от положения и движения зрителей. Эти эффекты усиливаются, когда посетители взаимодействуют с кубиками и воздушными шарами, разбросанными по всему пространству. Крус-Диес твердо верил, что цвет не атрибут объекта, а, скорее, событие, происходящее во времени и пространстве. Инсталляция наглядно демонстрирует этот принцип.

Третий раздел — «Диалоги с машинами». От генеративного искусства, где алгоритмы автономно создают сложные узоры или рисунки, до интерактивных инсталляций, которые реагируют на запросы зрителей, работы иллюстрируют, как машины превратились в активных участников формирования эстетического опыта. Особенно примечательны в этом контексте рисунки программы AARON Гарольда Коэна. В начале 1970-х художник разработал компьютерную программу для автономного создания оригинальных произведений искусства на основе закодированных инструкций, которые позволяли ей самостоятельно принимать решения о композиции, форме и, позднее, цвете.

Четвертый и заключительный раздел, озаглавленный «Электронные самоделки», посвящен практическому подходу к технологиям. В нем представлены результаты экспериментов с электроникой и подчеркивается роль художника-изобретателя, который использует принцип DIY — «сделай сам», чтобы расширить возможности инструмента далеко за пределы инструкции.

Непосредственно перед выходом к сувенирному магазину демонстрируется последняя работа Моники Флейшман и Вольфганга Штрауса «Жидкие взгляды — зеркало Нарцисса» (1992). Это инсталляция, созданная зрителями и полностью зависящая от их участия. Вдохновленная мифом о Нарциссе, она приглашает любого войти в контакт с собственным изображением, создавая динамичное взаимодействие между физическим и виртуальным мирами. Экран, выполненный в виде бассейна с водой, отражает изображение того, кто смотрит в него. Прикосновение к экрану вызывает рябь на поверхности виртуального пруда, искажая отражение и создавая ощущение погружения в цифровую реальность. Это взаимодействие побуждает зрителей задуматься о том, как технологии опосредуют и изменяют их понимание идентичности и самопрезентации.

Несколько значимых авторов, творивших по другую сторону железного занавеса, не представлены в экспозиции. Увлечение кибернетикой глубоко повлияло на переход Юрия Злотникова от фигуративного искусства к абстрактному. В серии его работ на бумаге под названием «Сигнальная система» (1957–1962) спонтанность переплетается с синтезом, демонстрируя понимание научных законов, управляющих взаимодействием между формой, цветом и восприятием. Благодаря тщательному наблюдению и анализу реакций человека на визуальные стимулы Злотников выявил повторяющиеся закономерности в психофизиологических двигательных реакциях. Эти закономерности легли в основу его графических знаков и композиций, каждая из которых воплощала кибернетические принципы обратной связи, адаптации и взаимосвязанных систем.

Вячеслав Колейчук, художник, архитектор, инженер и изобретатель, охватывал в своих работах широкий спектр практик, которые органично вписались бы в каждый из четырех разделов выставки. Многочисленные произведения в области кинетического и интерактивного искусства, а также новаторские исследования структурных форм и динамических систем укрепили его репутацию провидца в области экспериментального и технологического искусства. Многие из работ Колейчука включали в себя циклы обратной связи, приглашая зрителей активно участвовать в художественном процессе. Отсутствие работы Колейчука 1971 года «Невозможный объект № 1» в разделе выставки «Технология видения» можно даже назвать проблемой. Эта скульптура — материальная реализация треугольника Пенроуза, объекта, который не может существовать в реальности, поскольку его структура нарушает принципы евклидовой геометрии. Британский математик Роджер Пенроуз описал это как «невозможность в чистом виде». Колейчук был первым художником, который сделал невозможное возможным, создав физическую модель треугольника.

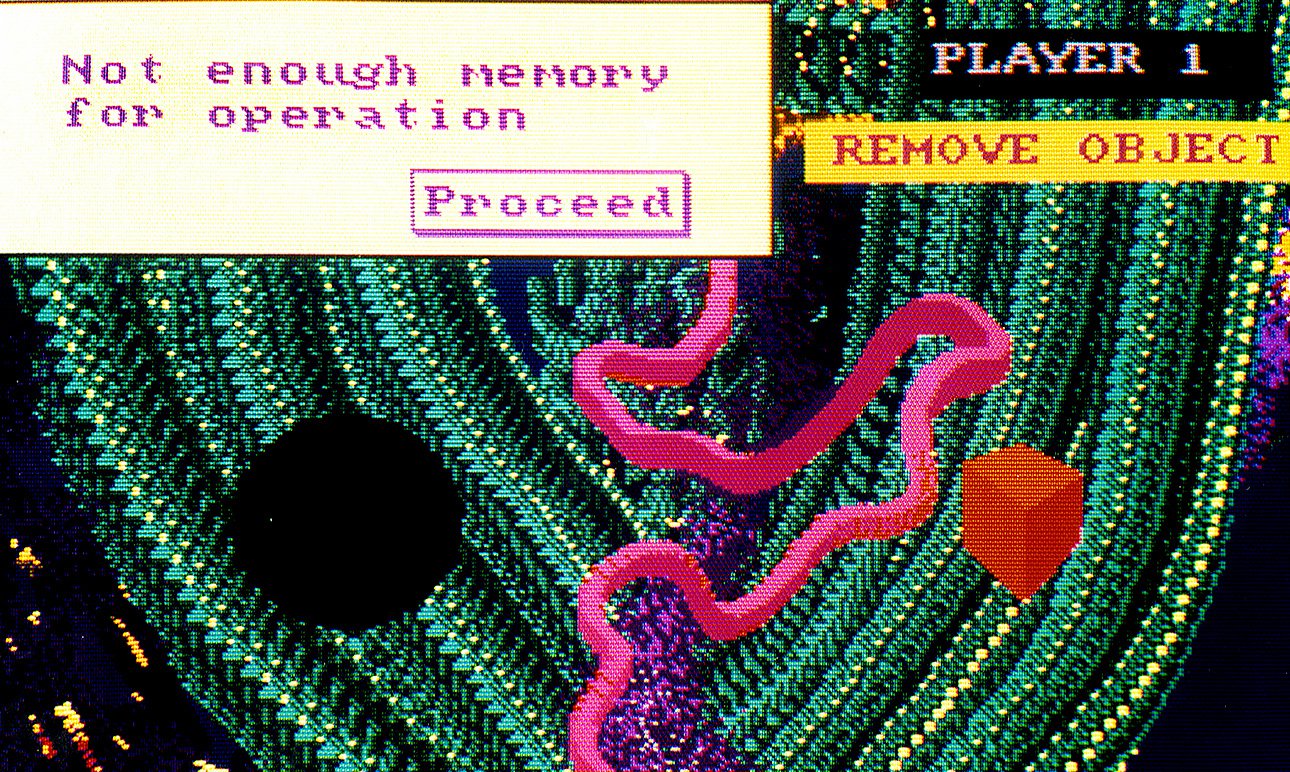

Еще одна история, которую можно было бы добавить к повествованию об искусстве и технологиях, — рассказ о казанском институте «Прометей», коллективе инженеров, ученых и художников, которые с 1962 года совместно создавали инновационные аудиовизуальные проекты, мультимедийные инсталляции и экспериментальные устройства. Например, объект «Электронный художник», разработанный в период с 1976 по 1980 год, состоит из электронного дополнения для стандартных цветных телевизоров, которое позволяет создавать светящиеся изображения непосредственно на экране с возможностью изменения их конфигурации, цвета, яркости и масштаба.

Тейт Модерн

«Электрические мечты. Искусство и технологии до интернета»

До 1 июня

Специально для выставки были возвращены к жизни три машины Minitel. Французская система видеотекста, запущенная в начале 1980-х, позволяла пользователям получать доступ к различным сервисам, таким как каталоги, обмен сообщениями и поиск информации, через терминал, подключенный к телефонной сети.

Работы бразильско-американского художника Эдуардо Каца представляют собой ранние образцы телекоммуникационного искусства, в которых сеть становится одновременно средой и пространством для художественных исследований. Кац перепрограммировал программное обеспечение Minitel для создания графических композиций на основе текста: слова в них выходят за рамки своего буквального смыслового значения, переходя в область компьютерной эстетики. Эти визуальные эксперименты по праву можно назвать анимированной конкретной поэзией.