Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Эпоха советского послевоенного модернизма была коротка — с 1955 по 1991 год, то есть чуть больше трети века. Важная оговорка: под модернизмом часто понимают здания и сооружения, построенные в этот период, они могут нести и следы освоения классического наследия, как в 1950-х, и черты постмодернизма, как в 1980-х.

Советский модернистский город казался незыблемым, во многом вечным, словно записанным в подсознание. Типовые микрорайоны с панельными домами, школами, детскими садами, универсамами, кинотеатрами. Они и пали первыми: расселение пятиэтажек началось в лужковское время и продолжилось более масштабной собянинской программой реновации. Параллельно сносились районные кинотеатры, здания АТС, и этот процесс был на периферии общественного внимания.

На другом полюсе были здания, хотя и построенные по индивидуальным проектам, но, скажем так, нелюбимые, в том числе в профессиональной архитектурной среде. Это был прежде всего массивный сундук гостиницы «Россия», построенной в 1964–1967 годах по проекту Дмитрия Чечулина прямо по соседству с Кремлем (сейчас на ее месте парк «Зарядье»). Или позднебрежневский тяжеловесный Дом политического просвещения на Трубной площади. Также были снесены две модернистские гостиницы на Тверской улице: «Интурист» (считалась слишком высокой) и «Минск» (слишком скучная). Все эти здания снесли в 2000-х, построенное на их месте вызывало разную реакцию, но сожалений о снесенном было немного.

При этом огромное количество зданий сохранялось и продолжало действовать: бывшие НИИ и заводоуправления, которые сдавались под различные офисы, культурные институции, а также спортивные объекты, работавшие по своему прямому профилю. Но начиная со второй половины 2010-х, когда новое строительство захватывало все более обширные территории, в том числе сложившиеся, снос этих зданий рассматривается как ресурс для современных проектов. И здесь на второй план отходят степень износа и историческая и архитектурная ценность сооружений советского времени.

Так, был снесен ряд зданий НИИ, построенных по заказу различных ведомств и имевших яркую, самобытную архитектуру. Например, здание КБ Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля в Сокольниках. Начался снос здания НИИ «Дельта», возведенного на рубеже 1970–1980-х на слиянии Щелковского шоссе и Сиреневого бульвара. Оно строилось по заказу Министерства электронной промышленности, которое стремилось в своих сооружениях выразить образ будущего. В частности, МИЭТ в Зеленограде спроектировал Феликс Новиков, один из авторов Дворца пионеров на Воробьевых горах. НИИ «Дельта» было спроектировано полузакрытым Московским государственным союзным проектным институтом (МГСПИ) архитекторами И.Гохарь-Хармандаряном, Ю.Никифоровым и Л.Масолкиной. На момент возведения это было одно из самых высоких зданий в Москве, да и сегодня оно служит градостроительным ориентиром северо-востока столицы. На их месте будет построено жилье.

Целиком был снесен комплекс зданий ЦСКА на Ленинградском проспекте, включавший постройки разных эпох — от бассейна сталинского времени, созданного по инициативе Василия Сталина, до здания ледовой арены с элементами постмодернизма, открытой в 1991 году. Впрочем, здесь спортивная функция сохраняется.

Теперь в Москве собираются реконструировать, то есть сносить, два важных объекта эпохи послевоенного модернизма — Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского и здание бывшего Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате. Официальные причины: здания отслужили свое, их техническое состояние не соответствует современным нормам, реконструкция будет дороже нового строительства.

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского около метро «Университет», построенный в 1971 году по проекту Якова Белопольского и Ефима Вулыха, замыкает модернистскую ось уникальных сооружений юго-запада столицы. Несмотря на то что это крупнейшее здание цирка в Европе, в нем есть легкость: кажется, что купол со складками держится лишь на стеклянных стенах. Новый проект, представленный в конце января (это два здания: сам цирк, напоминающий то ли шлем, то ли крышку супницы, и лежащий рядом продолговатый объем), не мог не вызвать волну мемов. Он и сам мем. И хотя проект появился в результате конкурса, его автор по-прежнему неизвестен публике. Кроме цирка, вместимость которого увеличится с 3,5 тыс. до 5 тыс. человек, комплекс, по уверению властей, предложит «уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха». При этом площадь цирка увеличится с 3 тыс. до 80 тыс. кв. м. Сейчас судьбу цирка предлагают решить на портале «Активный гражданин» — сервисе электронных голосований московской мэрии.

Ситуация с комплексом бывшего СЭВа кажется менее обсуждаемой, цирк вызывает очевидно больший эмоциональный отклик. Хотя с градостроительной точки зрения здание СЭВа гораздо важнее: оно открывает въезд в центр Москвы, возвышаясь ровно по оси Кутузовского проспекта. Комплекс из 31-этажного здания-книжки, конференц-зала и уже снесенной гостиницы на общем стилобате был построен в 1963–1971 годах по проекту Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского для Совета экономической взаимопомощи — организации социалистических стран. Здание было возведено очень качественно — как с точки зрения градостроительства, архитектуры образа, интерьеров, так и с точки зрения строительства и отделки.

Не менее интересен, чем высотный объем, цилиндр конференц-зала. Его фасад — само по себе художественное произведение. Это абстрактная мозаика по эскизам художника Григория Опрышко, лауреата Сталинской премии, известного прежде всего по станциям метро Кольцевой линии («Киевская» и «Белорусская»). Мозаики в столовой и ресторане выполнены по эскизам Евгения Аблина, также разработавшего мозаики Дворца пионеров на Воробьевых горах.

После 1991 года здание СЭВа было передано московской мэрии, которая его поддерживала в хорошем состоянии. Теперь же оно «признано ограниченно работоспособным», вместо него будет разработан «проект социокультурного кластера, включающего современные образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты», а также жилье, общей площадью 600–700 тыс. кв. м, что в несколько раз превышает существующую. Здесь нет официального проекта, но те концепции, что опубликованы, показывают, насколько радикально изменится образ не только этого участка, но и центра Москвы в целом (новый комплекс будет в несколько раз выше существующего).

При всей разности цирка и СЭВа у них много общего. Они были открыты в начале 1970-х, но, по сути, оба здания, конечно, принадлежат к эпохе 1960-х. Они подводят своеобразный итог оптимистичных 1960-х с их верой в технологический прогресс. Оба проекта, в отличие от других модернистских зданий, не вызывали дискуссию о вторжении в исторический контекст. Они не просто вплетены в ткань города — они ее формируют. В обоих проектах не меньшей ценностью, чем сами здания, было свободное, незастроенное пространство вокруг них. Воздух «обрамляет» собой и цирк, и СЭВ, подчеркивая их красивый силуэт. Подход к реконструкции тоже общий: на месте сносимых сооружений появляются многофункциональные комплексы, которые занимают почти весь участок, многократно, в десятки раз увеличивая площадь. При этом авторы проектов неизвестны, что, конечно, странно, учитывая их значимость.

Подобный подход уже был опробован со спорткомплексом «Олимпийский». Это было самое крупное сооружение, построенное к Олимпиаде-80 по проекту Михаила Посохина. На месте «Олимпийского» сейчас строится гигантский комплекс (850 тыс. вместо 55 тыс. кв. м), включающий бесконечный список объектов. Вот лишь некоторые из них: концертный зал на 12 тыс. человек, 100 спортивных залов, 38 крутящихся ресторанов, «крытая беговая дорожка длиной 1 км на высоте 210 м над уровнем моря — в виде знака бесконечности с панорамным видом на Москву». В новом комплексе с натяжкой можно найти преемственность по отношению к старому: здесь та же двухчастная композиция — более сдержанный овальный объем арены и более экспрессивный — аквацентра. Объясняется это тем, что сначала речь шла именно о реконструкции (на первоначальных рендерах и фото строительства видны сохраняемые стены арены), но потом проект изменился, и исторические стены были снесены. «Олимпийский», в отличие от СЭВа и цирка, находился на периферии общественного внимания, несмотря на его масштаб и историческую значимость, он не был любим горожанами, да и так и не оказался вплетенным в городскую среду.

Слово «реконструкция» в нынешнем московском контексте подразумевает именно снос и новое строительство, но стратегии реконструкции бывают все-таки разными.

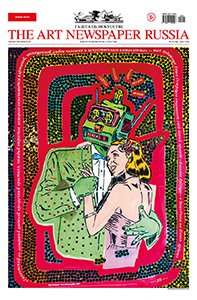

Так, на модернистскую ось юго-запада Москвы, которую замыкает цирк, нанизаны здания, недавно прошедшие реконструкцию. Это восстановленная эскалаторная галерея, соединяющая нижний уровень Воробьевых гор и улицу Косыгина, построенная в 1959 году. Она не работала с 1983 по 2022 год и восстановлена в несколько другой архитектуре, но сохраняя и габариты, и функцию. Это реставрация Дворца пионеров, которая прошла в 2023 году и при всех вопросах к ряду решений все-таки имела общий посыл сохранения здания. (В 2024 году эта реставрация получила Премию The Art Newspaper Russia.) В Детском музыкальном театре им. Н.И.Сац (архитекторы А.Великанов и В.Красильников, 1979) вот уже несколько лет идет реконструкция главной сцены, при этом театр продолжает функционировать.

Самый неожиданный пример — сгоревшее в 2015 году здание Института научной информации по общественным наукам РАН тех же авторов, что и цирк. Внешний облик его был восстановлен с максимальной точностью, отчасти восстановлен интерьер. ИНИОН снова занял свое место в ансамбле академических институтов у метро «Профсоюзная».

Самый яркий и известный пример реконструкции, по проекту Рема Колхаса — это появление Музея современного искусства «Гараж» из сгоревшего ресторана «Времена года» архитекторов Игоря Виноградского и Игоря Пяткина. Здесь возникла новая функция здания, значительно изменился внешний облик, при этом сохранившиеся элементы интерьера, в том числе мозаика, подчеркнуты во внутреннем пространстве.

Таким образом, модернизация Большого Московского цирка и здания СЭВа с сохранением их облика и уточнением или даже изменением функций вполне возможна. Из плоскости сноса дискуссия может перенестись в другие — об уместности цирка с животными, строительстве нового цирка на другом месте, превращении существующего в иной тип развлекательного сооружения. Офисная функция высотного корпуса СЭВа также может быть сохранена, конференц-зал может получить новую жизнь, а на месте снесенной гостиницы появится постройка, деликатно вступающая в диалог со зданием-книжкой.

Таким образом, архитектура периода 1955–1991 годов полностью вымывается из города — от рядовых и типовых зданий до тех, что стали символами эпохи. Сегодняшняя ситуация отличается даже от радикального советского подхода, который практиковался до 1960-х. Тогда суть его была в сохранении наиболее ценных зданий и сносе «малоценной застройки» — теперь же сносится буквально все. Если прежде исчезали здания, вплетенные в ткань города, то теперь и те, что его, собственно, формируют.

При этом общественный интерес к этому периоду большой: постоянно выходят новые исследования, существует множество «пабликов», в защиту зданий подписывают петиции. Но никакого юридического охранного статуса у большинства зданий этой эпохи нет, объектами культурного наследия (ОКН) в Москве являются единицы. Это, например, Дворец пионеров на Воробьевых горах (архитекторы В.Егерев, В.Кубасов, Ф.Новиков, И.Покровский) и павильон № 70 на ВДНХ (М.Посохин, А.Мндоянц, Б.Тхор), изначально павильон СССР на Экспо-67 в Монреале. Впрочем, это выявленные ОКН — как бы кандидаты в памятники, а по принятому в конце 2024 года в Москве закону здания, которые не получат полноценного статуса ОКН, будут исключены из охранных списков, что, вероятно, и произойдет даже с ними.