Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Обобщающий взгляд на историю архитектуры России (словосочетание требует уточняющих оговорок, но об этом ниже) — от первых каменных храмов, построенных византийцами из кирпича-плинфы, до артефактов эпохи сборного железобетона — потребовал от автора известной отваги. Насколько мне известно, его предприятие не имеет аналогов в отечественной историографии.

Во-первых, на историю русской архитектуры никогда не было принято смотреть в целом: материал обязательно дробился на этапы, и делалось это по идейным соображениям. Например, автор первой «Истории русской архитектуры», изданной в 1894 году, археолог и реставратор Андрей Павлинов полагал, что Петр I уничтожил в культуре всякую самобытность, а значит, и говорить о «русскости» применительно к его временам бессмысленно. Вот Павлинов и завершил свою книгу постройками 1680-х годов. В советский период было принято жестко разделять до- и послереволюционную архитектуру. Что же касается ситуации начала XXI века, то она и вовсе еще не имеет систематического описания, это совершенно «живой» материал.

Во-вторых, практически все труды по истории отечественной архитектуры, начиная с вышедшего в 1951 году «Краткого курса» под редакцией Сергея Безсонова, создавались коллективами авторов, что исключало всякий субъективизм. Российский историк архитектуры Лев Масиель Санчес, наоборот, написал книгу от первого лица единственного числа, не претендуя на безапелляционность своих умозаключений.

И наконец, в-третьих, эта книга, несмотря на некоторую наставительность (рубрики «Какие слова выучить», «Что почитать» и тому подобное), не является классическим учебником. По своей интонации «Купола, дворцы, ДК», скорее, путеводитель, ведущий читателя не только через пространство, но и сквозь временные слои. В шести главах автор деликатно приоткрывает перед ним эпохи и регионы, придерживаясь наиболее очевидного, хронологического принципа и, к слову, довольно традиционного подхода к памятнику архитектуры, который оценивается с точки зрения его художественных качеств.

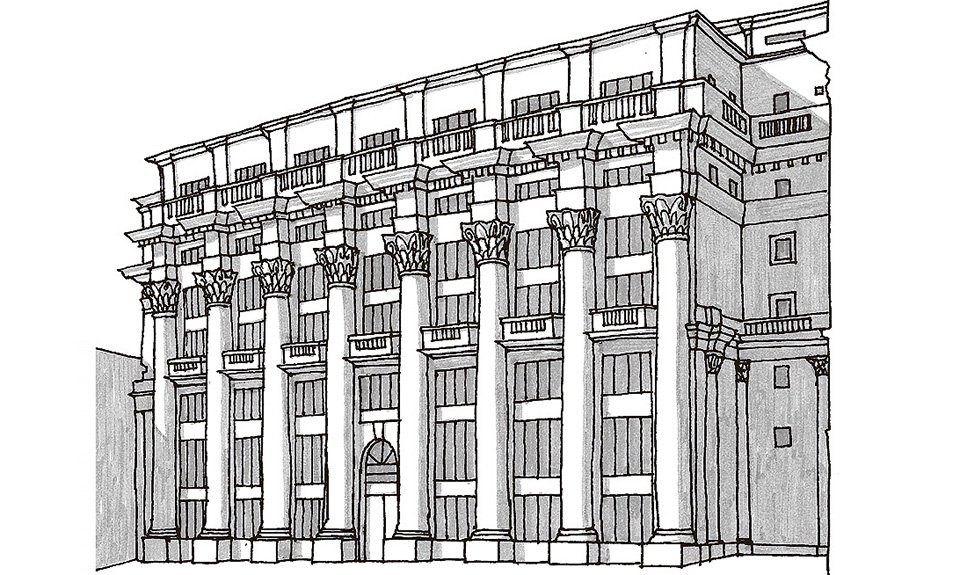

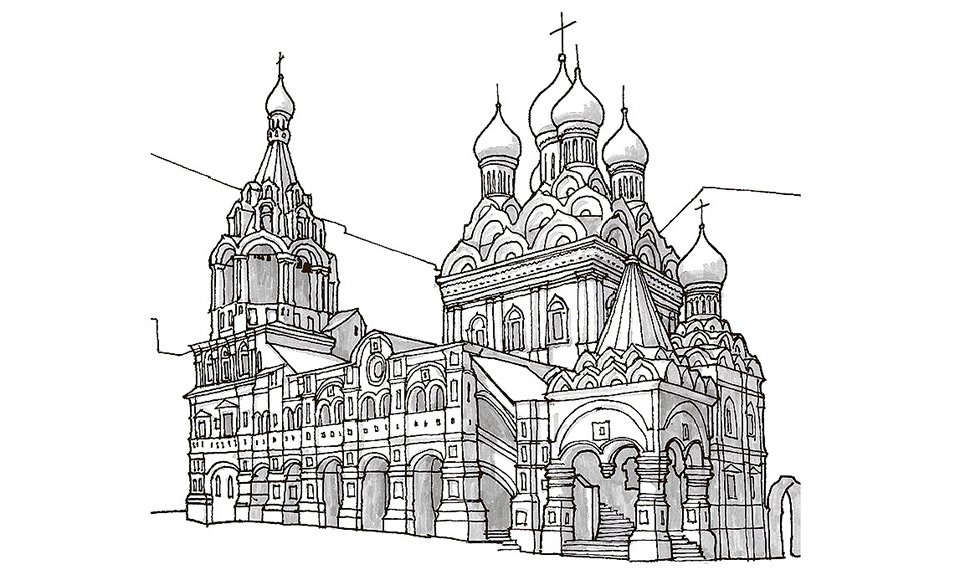

Это не значит, что интерес к формально-стилистическим характеристикам постройки вытесняет внимание к историческому контексту, его социально-политическим и религиозным аспектам. Восхищаясь «сказочностью» образа или гармонией пропорций, автор книги предлагает не забывать о стоящих за ними серьезных проблемах. И хотя «Купола, дворцы, ДК» правильнее всего причислить к научно-популярным изданиям, этот научпоп очень качественный, написанный одновременно легко и со знанием предмета. Что случается отнюдь не всегда. Притягательности книге добавляет решение иллюстративного ряда, в который, помимо авторских фотографий, включены рисунки, выполненные архитектором Сергеем Безверхим. Его графическая трактовка памятников отличается той мерой обобщения, которая позволяет выявить главное и характерное.

Само понятие «архитектура России» сегодня не имеет географической определенности, поскольку границы Древней Руси, Московского царства, Российской империи, СССР и Российской Федерации не совпадают, а древнерусское зодчество, зародившись в Киеве и Чернигове, распространилось оттуда на север и северо-восток. Масиель Санчес разумно относит киевский этап, период раздробленности и вассальной зависимости древнерусских княжеств от Орды к предыстории архитектуры России. Собственно же история начинается во второй главе с приглашения московскими государями итальянских зодчих, то есть с дальнего отблеска Ренессанса на земле Московии. При этом автор уделяет внимание не только столичным, но и региональным традициям, которые были подавлены Москвой в ходе централизации начиная с XVI столетия.

Столь же изящно разрешена в книге и другая сложность, вызванная привычкой отождествлять архитектуру России именно с русской архитектурой. В империи были столица и провинция, а также колонии, включая Сибирь, изучением региональной архитектуры которой автор книги в свое время специально занимался. Вышло так, что закрепившийся в науке взгляд на архитектуру России XVIII — начала XX века является «петербургоцентричным» (исключение делалось только для Москвы), на регионы и окраины в университетских курсах традиционно не хватает времени, и в итоге даже для специалистов солидная часть материального наследия страны остается терра инкогнита. Чтение книги Масиеля Санчеса — отличный способ избавиться от этой ограниченности, открыв для себя, в частности, многообразие архитектурных традиций, связанных с исламскими и буддийскими регионами. В позднесоветские годы эти традиции ярко проявили себя в архитектуре союзных республик и автономий, где общая модернистская рамка интересно сочеталась с отсылками к национальной идентичности.

Одна из важнейших мыслей книги состоит в том, что «культура — это всегда трансфер, диалог и обмен». Культурная автаркия, будучи для многих в России непреходящим соблазном, вместе с тем никогда не была исторической реальностью и тем более условием движения вперед.