Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

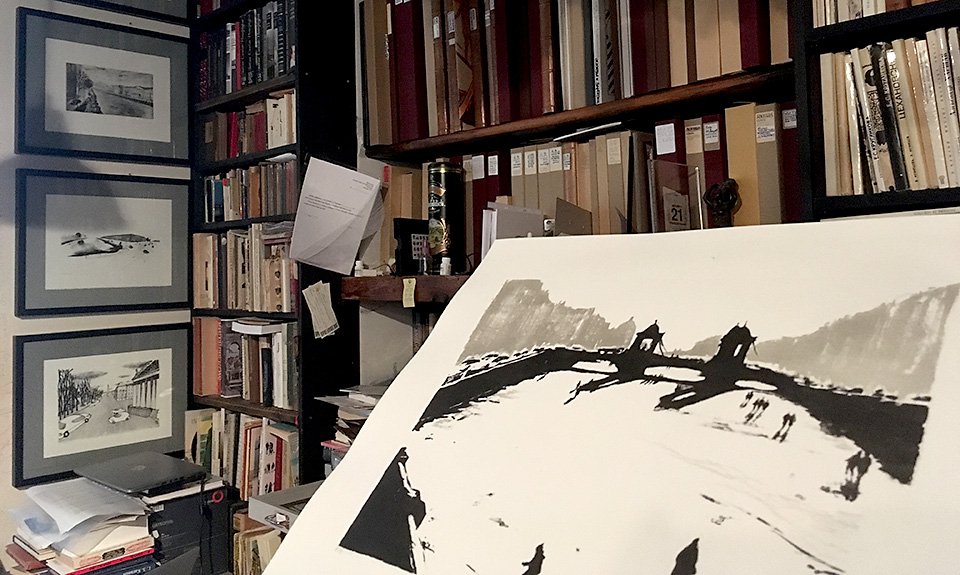

Полки на стенах петербургской квартиры Кирилла Авелева плотно забиты папками с работами на бумаге. Все оставшееся небольшое пространство увешано обрамленными рисунками; фоном звучат оперные арии. «Раньше в этом здании был французский книжный, в который ходил Пушкин, но никто не знает, где именно он находился», — рассказывает он. Очевидно, что страсть Авелева к коллекционированию родилась из его любви к своему городу, его истории, его художественным сокровищам и ускользающему, но вездесущему «петербургскому мифу». Когда он начал покупать произведения искусства в конце 1990-х, его первыми приобретениями были городские пейзажи, в том числе офорты Елены Новиковой (р. 1958), которые он купил в небольшой галерее в Летнем саду. И хотя круг его интересов со временем охватил самые разные темы — от книжной иллюстрации до ню, авторами работ неизменно были художники из Санкт-Петербурга. Он методично следил, чтобы в его коллекции были представлены все важные имена городской художественной сцены. «Я широко раскидывал свои сети, и художники, которых я не купил, до сих пор на меня дуются». И это всегда была графика, произведения на бумаге, по большей части черно-белые.

Выбор произведений на бумаге как объекта коллекционирования сначала был сделан, скорее, интуитивно, но с годами стал более осмысленным. Авелев четко формулирует, что именно его привлекает. «В том, что касается художественного языка, графика строже, лаконичнее, более склонна оперировать знаками, обобщать, — объясняет он. — Графическое искусство можно сравнить с поэзией: правильные слова стоят в правильном порядке, в ней нет ничего избыточного, в то время как живопись похожа на роман Льва Толстого. Для меня графика — это квинтэссенция художественного творчества, потому что она полностью лишена материальности». Он приводит в пример ню своего любимого художника Петра Швецова (р. 1970), висящее в богатой позолоченной раме рядом с обеденным столом. «Посмотрите на нее… Она нарисована на салфетке!»

Впервые Кирилл Авелев показал свое собрание широкой публике в 2001 году. Он организовал ряд выставок в государственных и частных музеях и галереях города, от «Эрарты» до выставочного зала «Манеж». Кроме того, он провел несколько персональных выставок в собственной квартире. Авелев быстро утратил интерес к приобретению работ через коммерческие галереи и начал посещать мастерские авторов. Ему понравилось общаться с художниками, и вскоре он начал все глубже погружаться в мир графических техник. Его завораживала эволюция идеи от первого наброска до конечного результата — гравюры. Он старается приобретать не только само произведение печатной графики, но и все наброски к нему.

Один из ключевых принципов его коллекционерской стратегии — «от наброска к отпечатку». Поэтому переход от коллекционирования к издательскому делу произошел самым естественным образом. Ему удалось достать оригинальные рисунки Александра Флоренского (р. 1960) к культовому трехтомнику знаменитого писателя-эмигранта Сергея Довлатова, вышедшему в 1993 году (четвертый том появился тремя годами позже, в 1996-м. — TANR). Собрание было выпущено большим тиражом и стало обязательным элементом библиотеки каждой уважающей себя интеллигентской семьи в России. В 2008 году Кирилл Авелев решил издать иллюстрации в виде ограниченного тиража шелкографий. Затем последовали другие проекты, в том числе юбилейное издание графики Петра Швецова. «Я хотел таким образом отметить его сорокалетие и десятилетие с момента, когда я начал коллекционировать его произведения», — говорит издатель. Авелев обнаружил себя непреднамеренно идущим по стопам таких великих издателей livre d’artiste, как Ильязд (Илья Зданевич) и Амбруаз Воллар.

Следующим шагом стал заказ графики непосредственно художникам для публикации в виде отдельных отпечатков или книг, выходивших ограниченным тиражом.

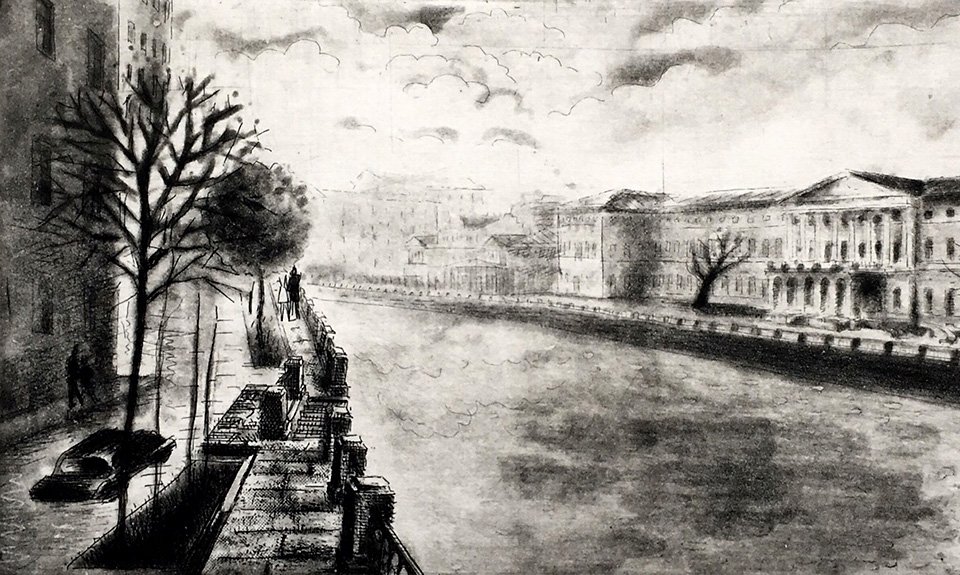

В последние пять-семь лет он несколько сместил фокус своего собрания на тему, которую нередко называют широким термином «петербургский миф». Его происхождение в изобразительном искусстве Кирилл Авелев прослеживает от художественного объединения начала ХХ века «Мир искусства», сформировавшегося вокруг одноименного журнала. В 1902 году в нем вышла статья художника и искусствоведа Александра Бенуа (1870–1960) «Живописный Петербург». «Это было радикально новое для того времени видение, — объясняет коллекционер. — Тогда Санкт-Петербург был столицей империи, городом полицейских участков и армейских бараков. Окутывающей его сейчас ауры мистической красоты, которую мы привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся, не существовало».

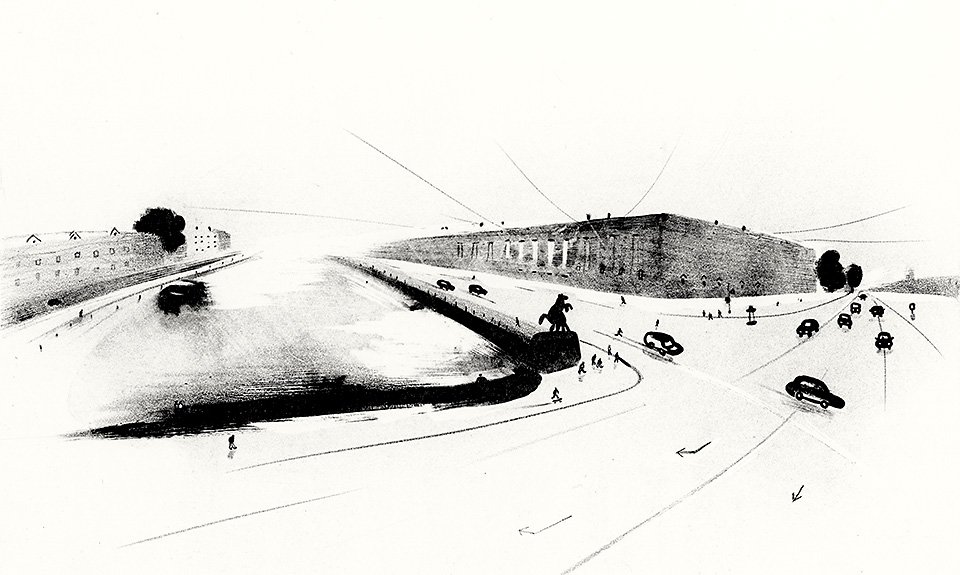

На протяжении многих лет Кирилл Авелев исследовал, как этот миф продолжал развиваться в произведениях петербургских-ленинградских художников разных поколений. Чтобы добавить современные работы, он обратился к художникам из поколения миллениалов, заказав троим из них серию графических работ, посвященных знаменитым архитекторам XVIII — начала ХХ века, чьи неоклассические ансамбли определили образ Санкт-Петербурга. Ася Маракулина (р. 1988), Алена Терешко (р. 1986) и Иван Чемакин (р. 1986) вступили в диалог с Джакомо Кваренги, Винченцо Бренной и Андреяном Захаровым соответственно. Художники изобразили неоклассический Петербург в том виде, в каком его задумывали эти архитекторы — как la citta ideale, идеальный город, не испорченный бездумной застройкой и ошибками городского планирования, допущенными последующими поколениями. Эти работы опубликовали в виде книг, вышедших ограниченным тиражом, дополнив их текстами ведущих искусствоведов и арт-критиков города.

Некоторые из них осенью можно было увидеть на выставке «Комната К» («К» — одновременно первая буква слова «коллекционер» и имени «Кирилл») в Wynwood hotel на набережной канала Грибоедова, неподалеку от квартиры Авелева. С момента открытия в 2017 году этот отель с собственной стремительно растущей коллекцией искусства, амбициозной выставочной программой и художественными резиденциями стал важной точкой на карте современного искусства Санкт-Петербурга. Сейчас художникам-резидентам предлагают жить и работать прямо в номерах, но вскоре здесь откроется отдельная зона с просторными мастерскими. Графика из собрания Авелева экспонировалась в лобби, где ее могли видеть как гости отеля, так и посетители в любое время дня и ночи. Кроме того, была еще тайная часть выставки — в одном из номеров, «Комнате К», где экспозиция, состоящая из одного произведения искусства, менялась ежедневно.

«Каждый альбом имеет своего героя, местного персонажа, вроде бы неприметного, но определяющего атмосферу нашего бытования не менее архитектуры. Так, обложка альбома, посвященного Кваренги, „наполнена“ свежеогуречным ароматом корюшки, символа нашей балтийской гастрономии и идентичности, а в альбоме Захарова зудит комар, исконный обитатель невских болот и подвалов», — рассказывает коллекционер.

Впервые опубликовано в издании Russian Art Focus 24 октября 2022