Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

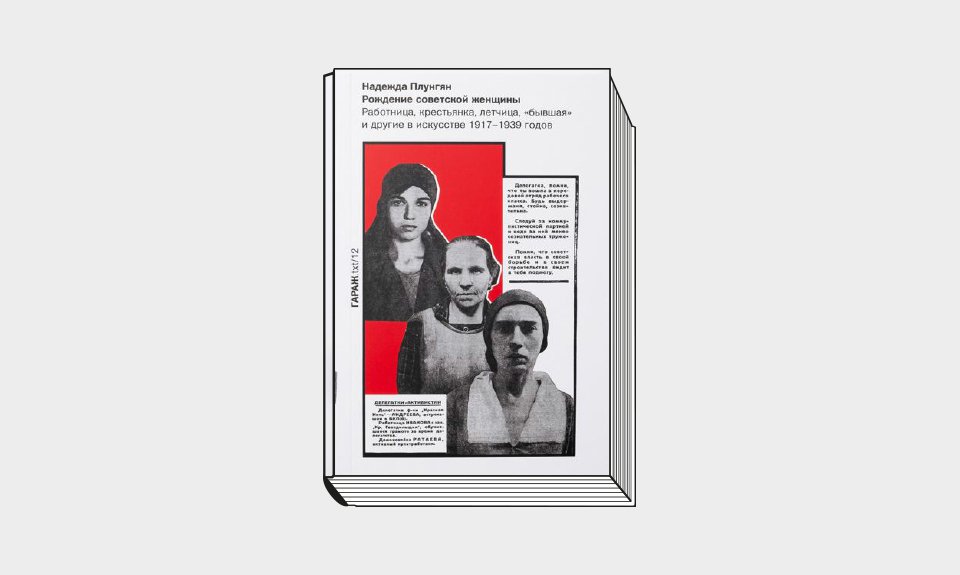

Казалось, что написать о довоенном советском искусстве с феминистских позиций почти невозможно. Могли ли ходульные, клишированные образы пропаганды отразить реальное положение женщин в обществе, и тем более женскую рефлексию по поводу собственного пола? Но выясняется, что и рефлексия существовала, и пропагандистские образы не из воздуха возникали, а имели триггеры, внутреннюю логику и эволюцию. В плотном, как войлок (потому как засмотренном), массиве советского искусства 1920–1930-х Надежда Плунгян вычленила отдельные цветные нити и очень деликатно, по-искусствоведчески, с опорой на вёльфлиновский формально-стилистический анализ их распутала. Ее феминистский ракурс, предложенный в книге «Рождение советской женщины», оказался чрезвычайно продуктивным.

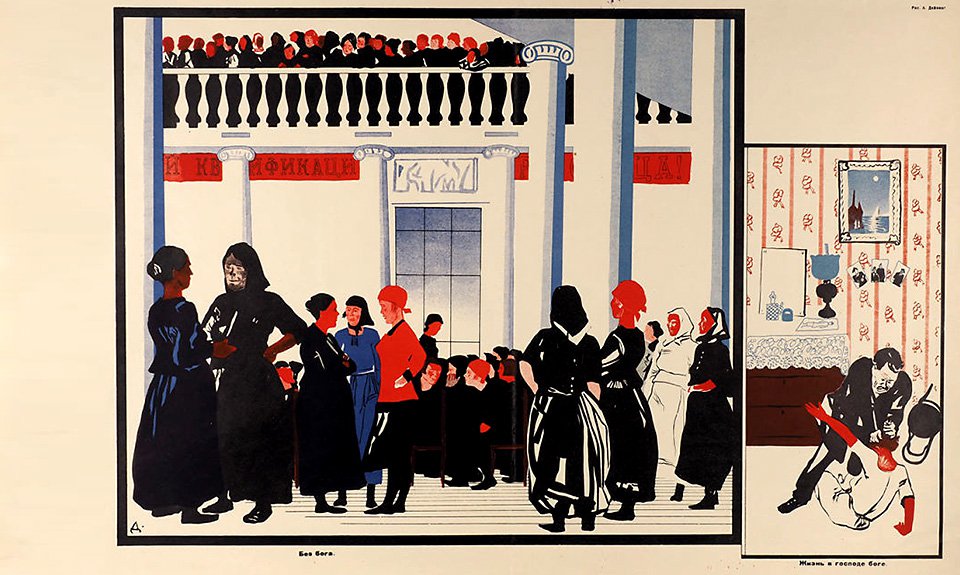

Начинается все, естественно, с ленинского плана монументальной пропаганды и украшения первых годовщин революции. Самые востребованные женские образы в тот момент — крылатые богини побед и триумфов. Парадокс не только в том, что революционная визуальная риторика опиралась на буржуазный эклектичный ассортимент, но и в том, что «неоклассические аллегории Мудрости, Свободы и Справедливости» были символами международного суфражистского движения: в 1913-м массовый парад суфражисток прошел в Вашингтоне, в марте 1917-го 40-тысячная женская демонстрация состоялась в Петрограде. Тезис о том, что революция раскрепостила женщин, верен лишь отчасти: они сами себя раскрепощали, революция их «догнала».

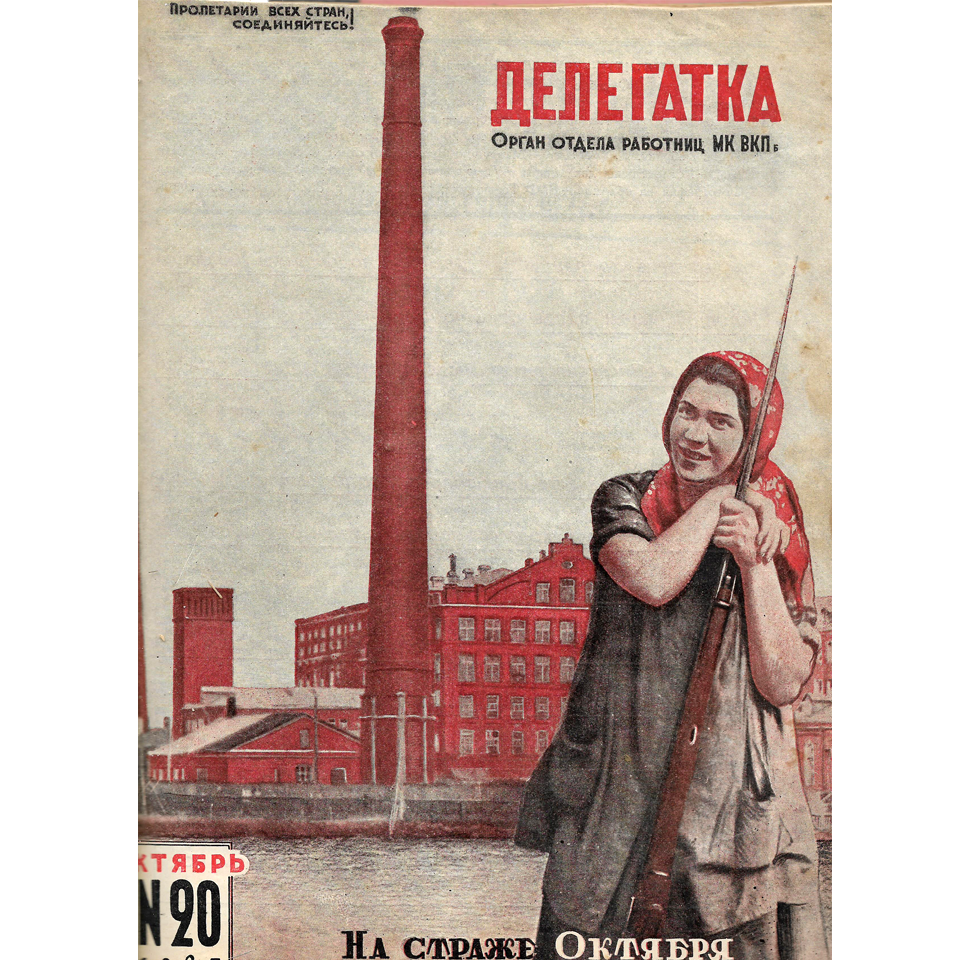

Очень скоро в изобразительном искусстве место женщин-богинь заняли бабки и крестьянки — маркеры уходящей натуры, неграмотной нищей России. Женский образ стал распадаться на подкатегории: на положительном полюсе — санитарки, на отрицательном — нэпманские «буржуазки». Но и эти типажи оказались недолговечными.

В 1920-е складывается специфически советский женский пантеон. Помимо ожидаемых ткачих и селянок, в него вошли, например, «восточницы», как их обозначает автор. Сюжет про срывание чадры был очень популярен — редкая многофигурная картина со съездов и пленумов обходилась без героинь в ярких азиатских одеяниях. «При том, — пишет Надежда Плунгян, — что „освобожденная женщина Востока“ должна была стать эмблемой советской эмансипации, из всех версий „новой женщины“ она на протяжении десятилетий оставалась самой архаичной, прочно наследуя экзотизированным типам XIX века».

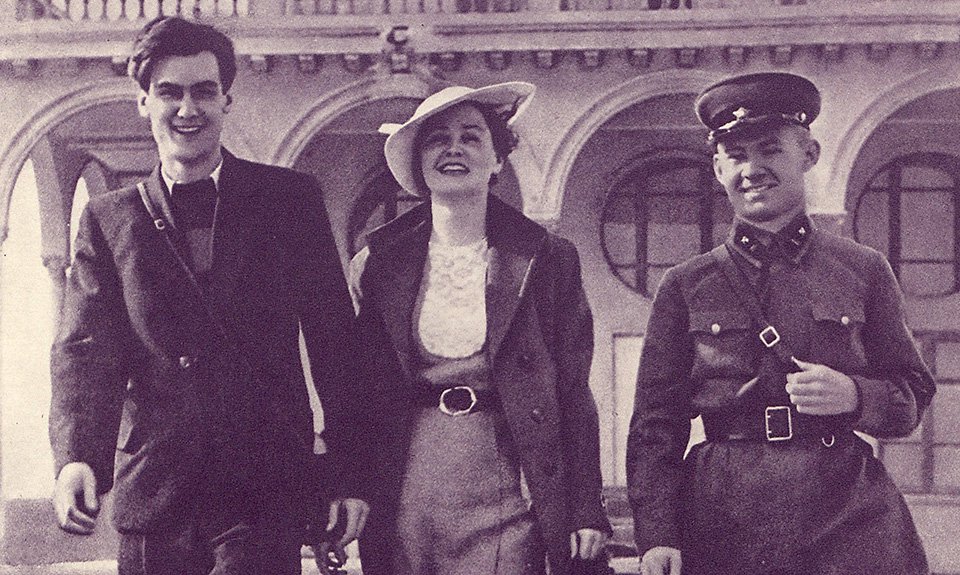

Еще один яркий типаж 1920-х — «мужественные дочери Гражданской войны», летчицы и комиссары. Их появление спровоцировала военная реформа: советская власть активно рекрутировала на фронт слабый пол. «В целом к концу Гражданской войны в РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии. — TANR) служили 66 тыс. женщин». Если судить по знаковой картине «Допрос коммунистов» (1933) Бориса Иогансона, на которой в одном из коммунистов не сразу угадаешь женщину, этот типаж отличался максимальной нивелировкой гендерных различий: женщина превращалась в «универсального рядового солдата».

Продолжением военной линии в мирной жизни стали кампания по освоению женщинами мужских профессий и их вовлечение в военизированный спорт, что в искусстве отразилось «широким диапазоном женской маскулинности».

В 1934 году с подачи наркома Серго Орджоникидзе в стране начинается движение женщин-общественниц, следящих за чистотой и благоустройством. Самая знаменитая из них, жена одного из руководителей медеплавильного завода в Красноуральске Клавдия Суровцева получила из рук Сталина орден Трудового Красного Знамени, что отразил в своей эпохальной работе «Незабываемая встреча» (1936–1937) художник Василий Ефанов. Весьма востребованным, легко поддающимся интерпретациям и модификациям оказался типаж «жена инженера». В эту группу попадает знаменитая картина Юрия Пименова «Новая Москва» (1937).

В 1930-е искусство становится нарядным, проза труда и быта «зачехляется» и «укрывается». Женское движение теперь ассоциируется с «придворными благотворительными балами». Тему «советской аристократии» разрабатывал в своем монументальном искусстве Александр Дейнека.

А с середины 1930-х страна взяла курс на повышение рождаемости — были запрещены аборты, идеология восславила женщину-мать. На смену андрогинным, коротко стриженым работницам фабрик 1920-х пришли крутобедрые пышногрудые девы в крепдешиновых платьях. Удивительно даже не то, что художники переключились на новый типаж, а то, что реальные женщины, «мужественные дочери Гражданской войны», изменили жизненные стратегии. «К началу 1940-го летчица Лейла Мамедбекова, продолжая авиакарьеру, родила шестерых детей; ударница Паша Ангелина — четверых», — пишет Надежда Плунгян.

Превращение деторождения в государственный долг объясняет обилие обнаженных тел в советском искусстве. Если рассматривать человека не как отдельную личность, а как биологическую единицу, выполняющую важное государственное задание, нет причин стыдиться наготы. «Интимность под контролем власти», — так характеризует этот феномен автор книги.

К концу 1930-х советская культура сформировала свой ордер — порядок со строгой классификацией элементов и четкими границами нормы. Но отдельные художницы, которым была свойственна саморефлексия, от системы ускользнули. В этом ряду автор называет Елизавету Кругликову, Татьяну Маврину («она искала возможность увидеть женщину 1930-х вне… парадных декораций»), Серафиму Рянгину, Антонину Софронову и других.

Рассмотренных в книге типажей гораздо больше, чем упомянуто здесь. Надежда Плунгян пишет о мечте когда-нибудь собрать по материалам исследования выставку. Замечательная идея: единственное, чего изданию не хватает, — так это еще большего количества иллюстраций.