Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

На рубеже прошлого и текущего десятилетий в российской литературной среде бурно обсуждался феномен «автофикшена» — субжанра на стыке документальной прозы и художественного вымысла. Сам термин появился в 1977 году во Франции, но стал массовой реальностью западной литературы в 2000-х. Важным текстом этого направления в отечественном контексте явилась книга «Памяти памяти» (2017), в которой писательница Мария Степанова реконструировала историю своей семьи. На русский в срочном порядке переводились произведения Рейчел Каск, Карла Уве Кнаусгора, Крис Краус, Оливии Лэнг, Мэгги Нельсон, заново открывались автобиографические травелоги Винфрида Георга Зебальда и вообще по-новому прочитывались целые пласты литературы прошлого: классики XIX века, модернизма первой половины ХХ столетия и даже соцреализма.

Повествование в автофикшене обычно ведется от первого лица, иногда его заменяет «лирический герой». Основой текста выступают «эго-документы»: дневники, письма, записи в соцсетях, воспоминания, фиксация ведущегося автором расследования. Однако внутри такого квазиархивного подхода всегда программно присутствовала фантазия, что резко отличало автофикшен от традиционной автобиографии — жанра, претендующего на точность и объективность, но зачастую предельно фальшивого. Главным открытием нового субжанра стала окончательная элиминация индивидуальности. Авторы автофикшена продемонстрировали, что все так называемые эго-документы в итоге отражают опыт коллективный — родовую или политическую принадлежность, гендерную или этическую идентичность и так далее. Способствовало этому и то, что подобная литература все больше создавалась в сообществах, перерабатывающих свои биографии сквозь призму современных квир-феминистских и деколониальных теорий.

В сфере искусства протоверсия автофикшена появилась давно. Достаточно указать на деятельность ливанца Валида Раада и его вымышленной «Группы Атлас», на гетеронимические, то есть использующие подставного автора-персонажа, стратегии в кругу московских концептуалистов (Илья Кабаков, Игорь Макаревич, Елена Елагина, Вадим Захаров, «Инспекция „Медицинская герменевтика“») и авторскую мифологию Йозефа Бойса. Однако предельно очевидная сделанность подобных сюжетов не выводила их на уровень правдоподобия: слишком все было сказочно и театрально. Впрочем, в 2000–2010-х, одновременно с распространением автофикшена в североамериканской и европейской литературе (а литература российская к этому тогда еще не обратилась), похожие заходы начали проявляться у российских художников.

Так, в середине 2010-х два российских художника, Павел Отдельнов и Аслан Гойсум, начали разрабатывать проекты, основанные на семейной истории. Первый, уроженец Дзержинска Нижегородской области, с 2015 года собирал отдельные выставки-главы, посвященные городу его детства, а также химическому предприятию, вокруг которого крутилась жизнь тамошнего населения. В 2019-м Отдельнов объединил уже имеющиеся части в выставочный проект «Промзона», показанный в Московском музее современного искусства (MMOMA). В видео «Волга» (2016) Гойсума, родившегося в Грозном, говорилось о попытке десятков беженцев времен первой чеченской войны залезть в один небольшой автомобиль. Этот сюжет столь же автобиографичен, сколь и архетипичен. Как и в случае с Отдельновым, у Гойсума сложно отделить документальную составляющую от вымысла, а память — от мифа, что придавало этим проектам мощное художественное звучание и оказывало сильное воздействие на зрителей. Однако позже оба художника переключились на более общие темы, уже совсем не автобиографические.

В 2021 году в Доме-музее К.С.Станиславского в Москве прошла выставка сестер Марии и Наташи Арендт. Художницы обращались к памяти своих знаменитых предков — их бабушки, скульптора Ариадны Арендт, а также двух ее мужей, тоже скульпторов, Меера Айзенштадта (их дедушки) и Анатолия Григорьева. Проект сводил в одном пространстве работы 1920–1930-х годов с произведениями сестер Арендт 1990–2010-х, ориентировавшихся на контекст, в котором пребывали их прародители. Они как бы доставали свои работы из прошлого.

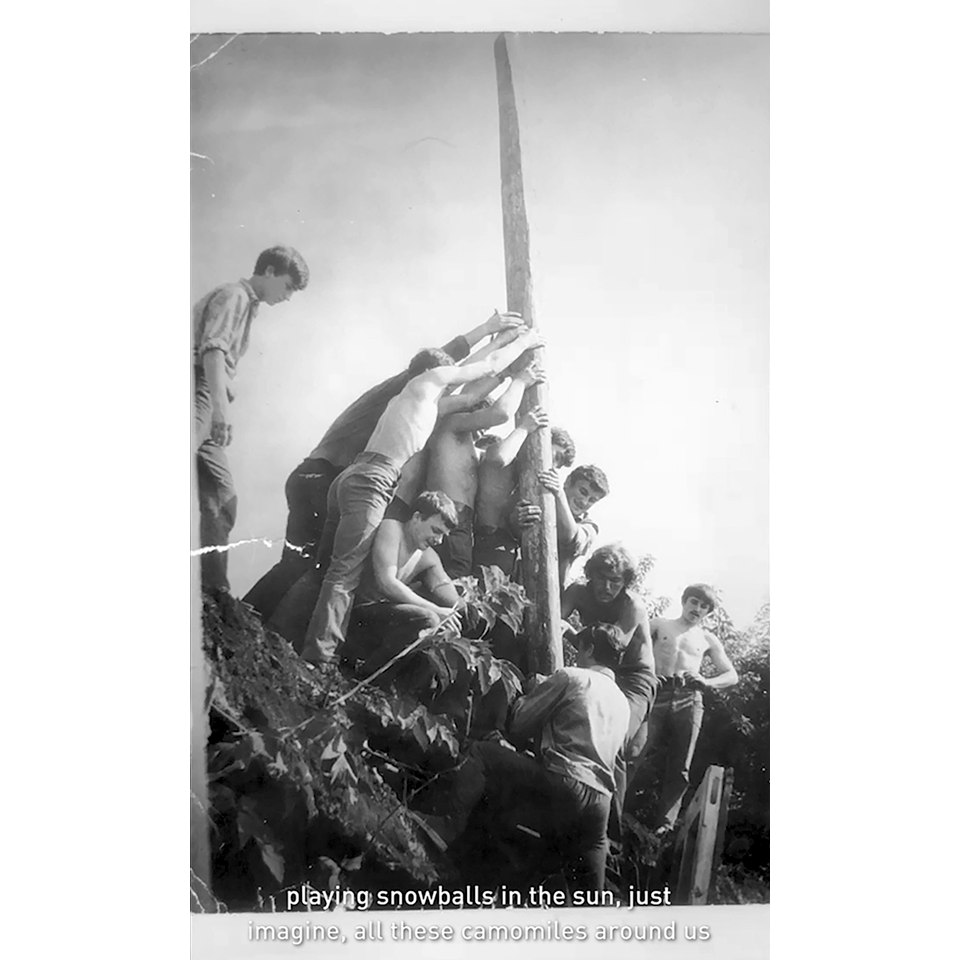

Украинско-российская художница Анна Ротаенко создала для групповой выставки «Современник. Начало» (2021) в MMOMA работу «Моя мама превращается в нейросеть». В этом 52-минутном видео ее мама буквально надиктовывает автобиографию, а художница работает с изображением: сменяется слайд-шоу из семейных фотографий, на которые накладываются сделанные специально для проекта Instagram-маски. Прожившая всю молодость в Харькове и переехавшая в Москву мать Ротаенко не просто говорит о прошлом, но комментирует его в том числе через сегодняшние реалии многолетнего российско-украинского конфликта. В интервью о проекте художница подчеркивает, что категорически не согласна со многими мыслями, высказанными ее матерью, но оставляет их как есть, без собственного комментария.

В феврале этого года в московской галерее ISSMAG проходила выставка Ксении Кудриной, которая была посвящена ее отцу, недавно скончавшемуся художнику Василию Кудрину. Там была воспроизведена деревянная стена из их дома в городе Ленск. Книги, маски, холсты, снимки, икона, рыбачьи принадлежности, вазы — все связано с конкретным человеком, но через эти вещи читается более общая поздне- и постсоветская история Якутии, да и в целом нестоличной России.

В середине лета в Уральском филиале ГМИИ (экс-ГЦСИ) состоялась выставка «Мамина папка» Марии Плаксиной, участницы художественного объединения «Гуй». Экспозиция включала наброски ее матери Татьяны Плаксиной — рисунки, сделанные на оборотной стороне чертежей. На выставке рассказывалось об их творчески-родственной связи. Мама отказалась от художественной карьеры, но дочь стала художницей, вдохновившись найденными рисунками. Рисунки дополнялись скульптурами, изображающими Татьяну, как она представляется Марии, и саму художницу (можно было буквально заглянуть в ее голову).

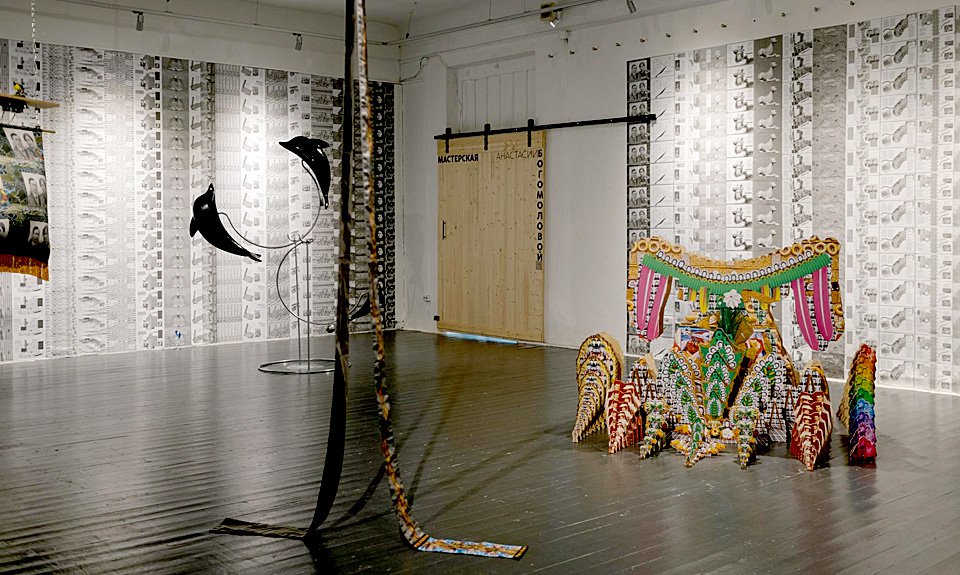

Следующая выставка в екатеринбургском ГМИИ после проекта Плаксиной — «Ешь, пока естся, и пей, пока пьется» Людмилы Калиниченко. Она носит подзаголовок «Книга о моей семье». Художница тоже реконструирует историю былых поколений, пытаясь нащупать таким образом собственную идентичность. Источником ее знания о прошлом выступают рассказы бабушки, которые она превращает в тотальную инсталляцию.

О своих бабушках также рассказывали Анна Кабирова и Ирина Петракова — в виде перформанса и выставки, соответственно. Оба проекта связаны с темой похорон и религиозных представлений о смерти. Так, Кабирова делает себе для перформанса белое кимоно из ткани, из которой ее бабушка хотела сшить погребальный саван (но этого не случилось). Выставка Петраковой «Объясните это темным» (Центр «Красный», Москва, 2016) была посвящена религиозным сектам, рифмуемым с герметичным сообществом актуального искусства. В ее центре — видео, в котором жившая в Казахстане бабушка художницы — в молодости староверка, в старости свидетельница Иеговы — проповедует о жизни.

Впервые опубликовано на сайте russianartfocus.com 24 августа 2022 года.