Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Сколько работ в вашей коллекции?

Порядка 6 тыс.

И при этом вы не считаете себя коллекционером в полной мере?

Не считаю. Я человек проектов, обладание искусством никогда не было для меня самоцелью. Мне нравится открывать забытые имена, систематизировать и изучать наследия, вводить работы в научный обиход, делать выставки, выпускать монографии и так далее. Как говорил один мой знакомый, если слон живет в зоопарке, это не новость, а вот если он убежит… Задача коллекционера — сделать так, образно говоря, чтобы слон убежал из зоопарка: надо активно свою коллекцию показывать, всячески с ней работать. Но после завершения проекта я легко могу с искусством расстаться.

В арт-мире ваше имя ассоциируется с выставочным залом «Ковчег», которым вы руководили почти 20 лет. Чем этот опыт был для вас важен?

«Ковчег» открылся в 1988 году, через год я стал его директором. Именно тогда появилась тема, которой я верен до сих пор: давать незаслуженно забытым и полузабытым художникам второй шанс. В «Ковчеге» мы дружили с наследниками, делали выставки, рассказывали о мастерах в музеях. За насколько десятилетий мы безвозмездно «пристроили» в 26 музеев порядка 600 работ!

1964 родился в Москве

Окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина

1989–2007 директор выставочного зала «Ковчег»

2007–2012 основатель галереи «2.36»

2008–2010 арт-директор Института русского реалистического искусства (ИРРИ)

С 2012 глава агентства «МодернАртКонсалтинг»

С 2023 исполнительный директор Автономной некоммерческой культурно-просветительской организации (АНО) «Пробуждение»

И как же все-таки вы начали сами собирать искусство?

Однажды мы подготовили выставку одного живописца, заранее договорились с ним о ценах, нашли на работы покупателей, но наш герой в последний момент цены сильно поднял. И я понял, что, если хочу делать в искусстве что-то полезное, я должен вещами распоряжаться, они изначально должны быть в моей собственности. С этого момента, если меня приглашали посмотреть наследие того или иного мастера и работы мне нравились, я отбирал 20–30 вещей и покупал их.

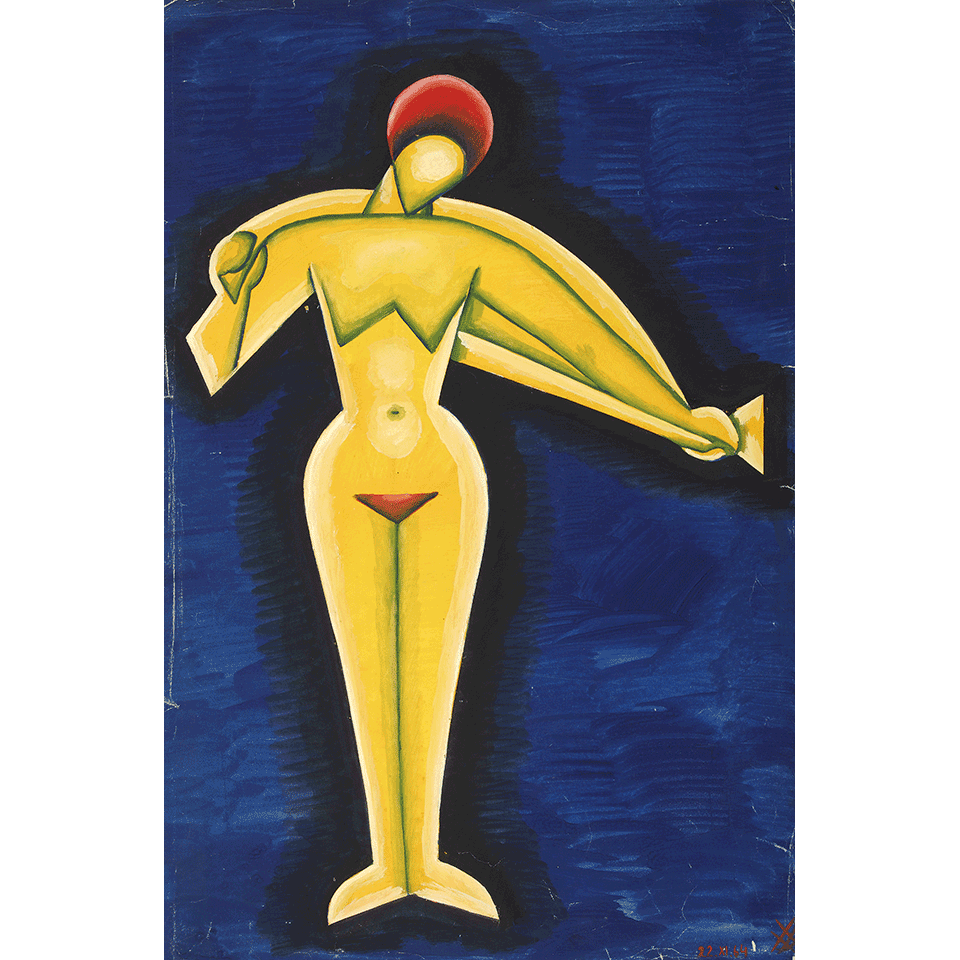

Есть ли у вашей коллекции специализация?

Я собираю русскую и европейскую графику XX–XXI веков. Во-первых, абсолютно все начинается с графики: архитектура, живопись, ювелирное искусство, театр, мода. Во-вторых, это самый демократичный вид искусства. Испуг перед чистым холстом объясняется (в том числе) стоимостью материалов. В графике художник более расслаблен, и часто эскизы интереснее картины. В-третьих, это еще и общение. Рисунки надолго на стену не повесишь, обычно они лежат в папках. Приходят гости, папочки открывают, вещам дают подышать, и при этом идет обмен мнениями.

В России графику не очень ценят, у нас любят холст с маслом, да пожирнее. Но мне мила именно она. Да и по бюджету это доступнее.

Вы покупаете у наследников?

Не только. В 2000-е, уже уйдя из «Ковчега», я начал ездить в Европу на международные ярмарки и аукционы, где, как выяснилось, за совершенно адекватные деньги можно было купить графику мировых звезд. Это открытие меня сильно увлекло. Какое-то время я жил на две страны: полмесяца проводил в Москве, полмесяца — в Париже. В результате некоторые купленные на Западе работы позднее у меня приобрел ГМИИ им. А.С.Пушкина. Они купили Исмаэля де ла Серна, Андре Массона, Роже Бессьера. Сейчас мы ведем переговоры по поводу Рауля Дюффи и Леонара Фужиты.

У меня также была возможность сравнить два арт-рынка — французский и российский.

И что у нас не так?

У нас рынка почти нет. Нет сообщества, члены которого помогают друг другу. Во Франции после революции 1789 года ввели протокол работы с наследием. Когда художник умирает, в его мастерскую приходит особый арт-комитет. Он описывает все наследие и штампует его специально изготовленной печатью — «Мастерская художника N», после чего часть наследия уходит потомкам, а остальное продают с аукциона арт-дилерам по низким ценам. Таким образом, художник попадает на рынок, им начинает заниматься большое количество торговцев искусством. Часть вырученных на аукционе средств идет комитету, часть — наследникам и часть — на издание каталога. Практически у каждого французского художника за последние 200 лет есть каталог, о каждом можно найти информацию.

А у нас все летит на помойку…

И возле контейнеров с мусором в городке художников на Масловке дежурят коллекционеры. Они отсчитывают положенные полгода, в течение которых надо освободить мастерскую почившего художника, ждут, пока все выбросят на свалку, подбирают это и увозят. Так, например, был спасен Георгий Рублев, который сегодня нужен всем музеям.

Я в свое время, еще не зная о французской системе, предлагал Минкульту создать депозитарий как раз для работы с наследием, привлекать молодых реставраторов, искусствоведов, которые имели бы дело с первоисточниками, писали бы дипломы о настоящем искусстве, а не компилировали чужие тексты, часть работ продавать, что-то дарить музеям. Но из этой затеи ничего не вышло. И я занимаюсь тем, что мне по силам.

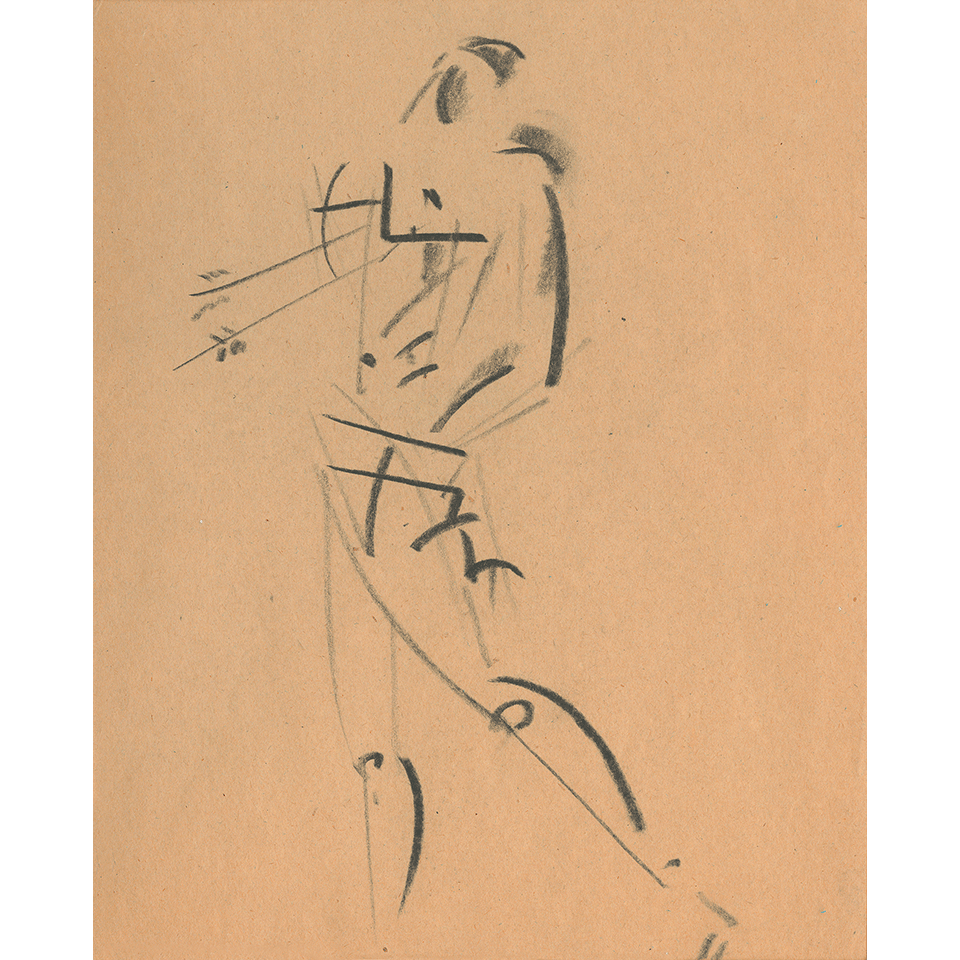

Например, Олегом Кудряшовым. Вы, кажется, сделали первую о нем монографию?

Да, вначале на русском, потом на английском. Кудряшов уехал в эмиграцию в 1974 году и четверть века прожил в Англии. Он был очень успешным — представлял Великобританию на Венецианской биеннале. По количеству работ в мировых музеях он и Илья Кабаков — безусловные лидеры среди русских художников. Но в конце 1990-х у Олега заболела жена, к тому же их съедала ностальгия, и в 1997-м они вернулись в Москву. Олег Александрович умер в 2022 году, ему было 90 лет. Мы только недавно закончили оцифровку его огромного архива: фото, аудио- и видеозаписи. Он понимал свое место в искусстве и был аккуратен с документами. Он, например, в 1970-е фотографировал Лондон — именно как художник. Этих снимков еще никто не видел. Как и его мультфильмов.

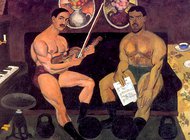

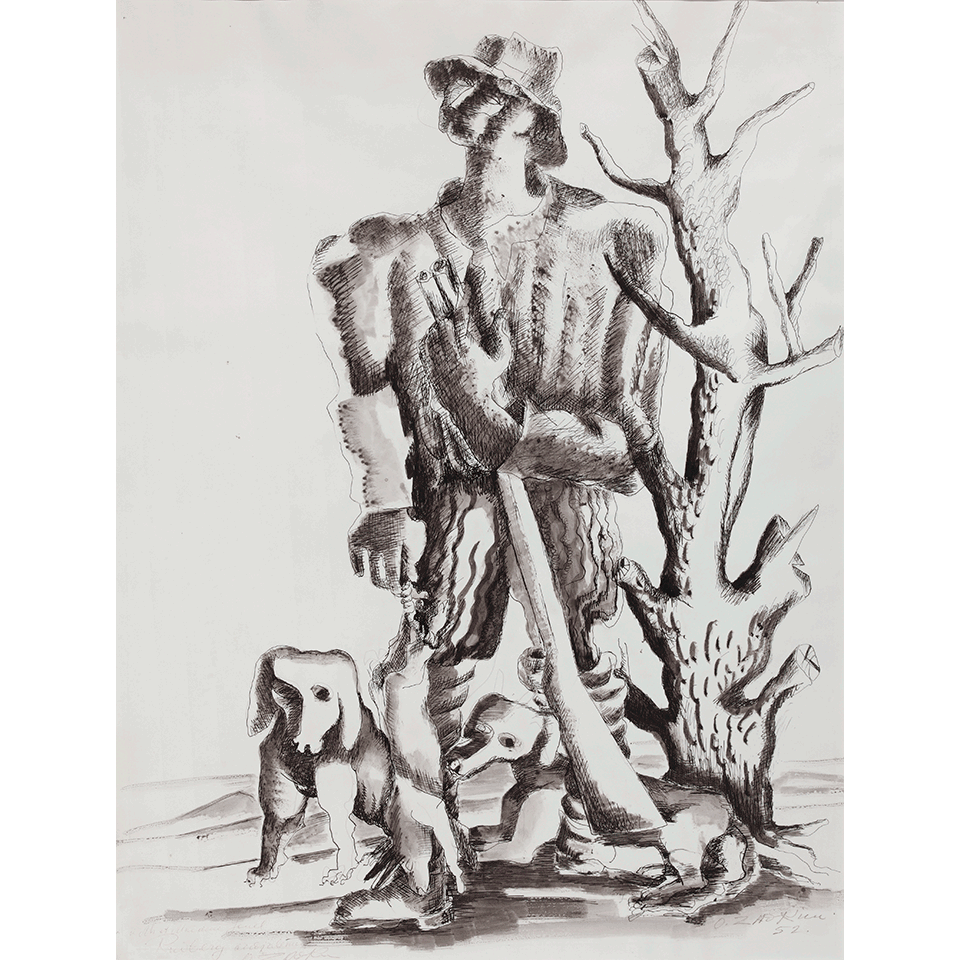

А Михаил Ксенофонтович Соколов?

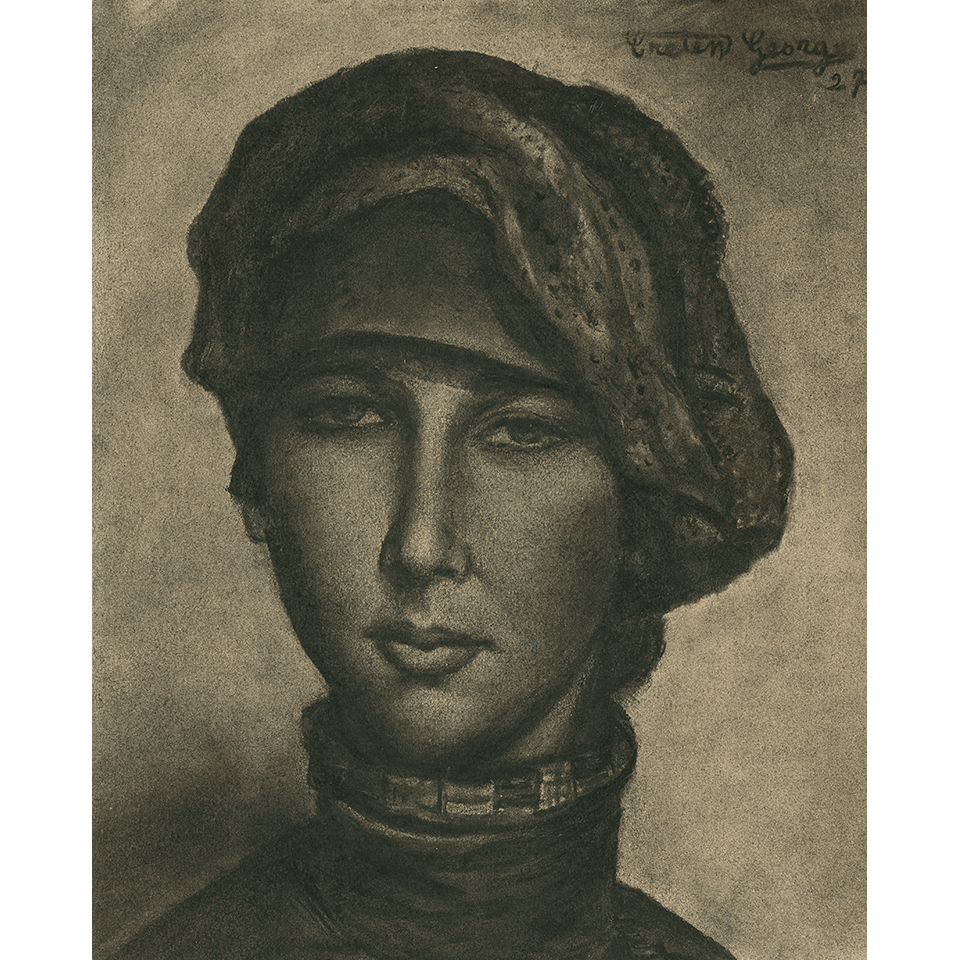

На Соколова мы вышли, занимаясь Антониной Софроновой (она была его музой). Соколов ушел из жизни в 1947 году, в 62 года. Перед этим он семь лет отсидел в ГУЛАГе, откуда его комиссовали по состоянию здоровья, отправили умирать. Он поселился в Рыбинске и последние годы работал на большом подъеме. Собственного жилья у него никогда не было, он очень переживал за дальнейшую судьбу своего искусства.

В ГУЛАГе Соколов мало того что выжил — по вечерам в бараке, после работы, он рисовал. Он изобрел новый вид искусства — миниатюру на папиросной бумаге, сделанную огрызком карандаша. Обычно художники приходят в миниатюру, чтобы продемонстрировать свое мастерство, — Соколов ею занялся от безвыходности. Эти миниатюры стоят особняком в его творчестве.

Более 2 тыс. произведений Соколова хранятся в Ярославском художественном музее. Я несколько лет убеждал главного хранителя Нину Павловну Голенкевич издать каталог-резоне. В результате у нас получилось четыре (!) тома. Готовя их, я просмотрел 6,5 тыс. работ, казалось бы, забытого, почти исчезнувшего художника. И после выхода книги продолжаю получать от людей новые фото его работ. Выяснилось, что Соколов любим и важен для многих.

Что у вас в планах?

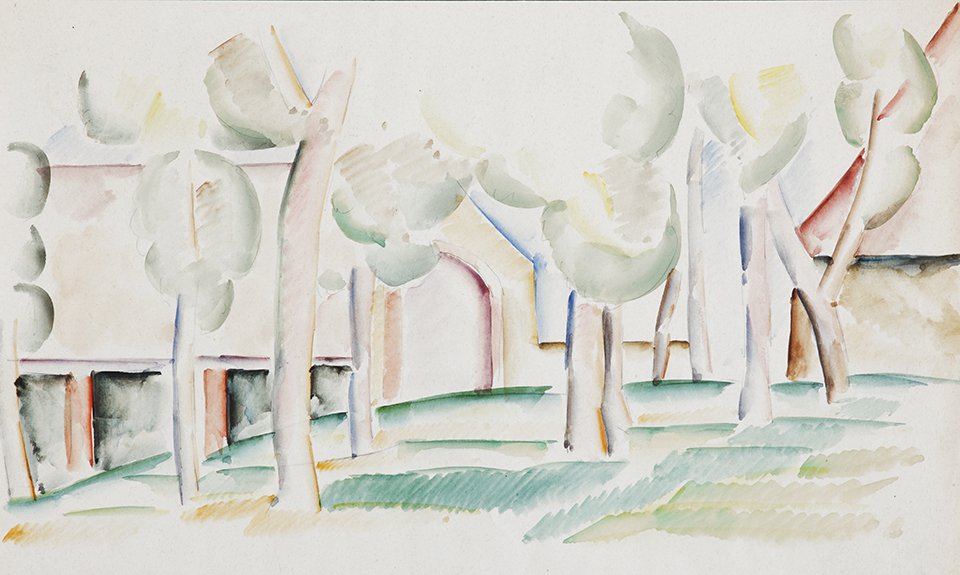

Художник Алексей Каменский, внебрачный сын футуриста Василия Каменского. Книга о Павле Кузнецове на основе его коллекции в Художественном музее им. Радищева в Саратове. Борис Чернышёв, и тут мне огромную помощь оказывает его дочь Мария. Аминадав Каневский, которого все знают как художника журнала «Крокодил» и автора Мурзилки, а у него прекрасные станковые вещи — мы планируем выставку и книгу.

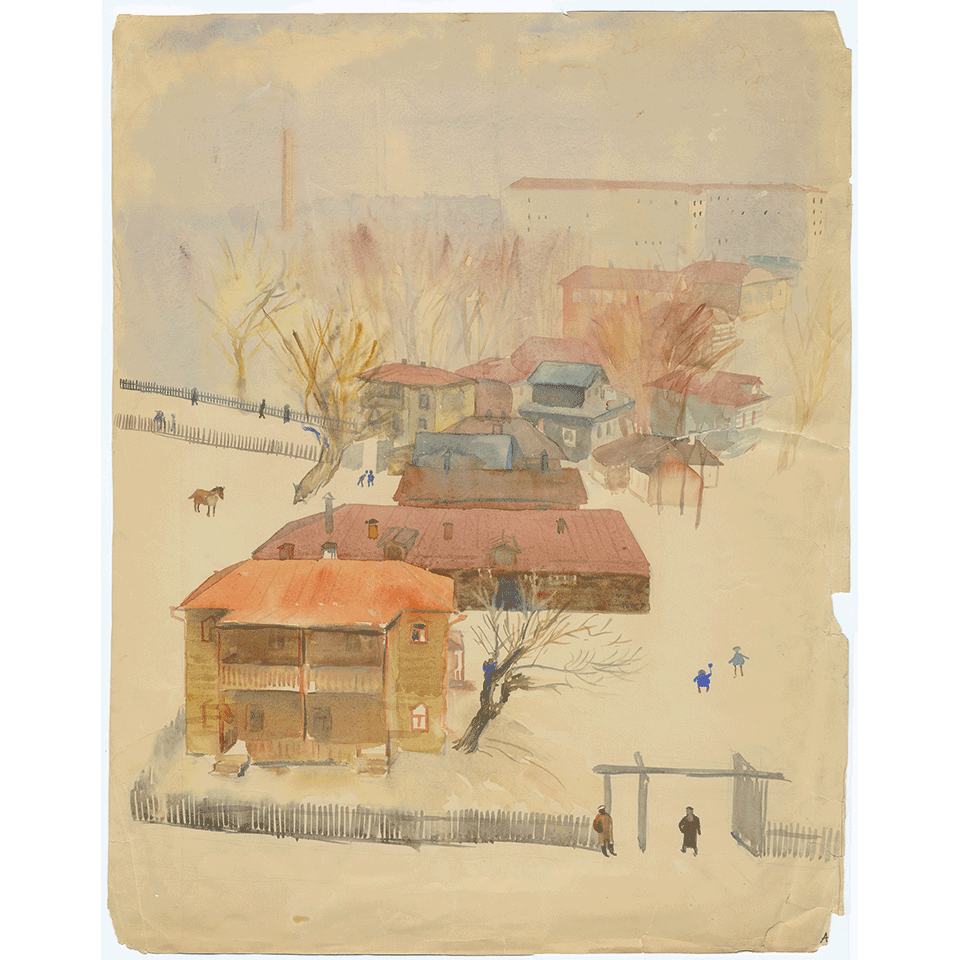

Не так давно я вернулся из Нукуса, где, помимо прочего, смотрел в музейных запасниках Михаила Ивановича Кузнецова (1883–1962). В 1950-е годы он переизобрел технику энкаустики и рисовал в ней героев Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. От него осталось порядка 150 работ. Половину из них увез в Нукус, в свой музей, в 1970-е годы Игорь Савицкий. Так они с тех пор и лежат. Мы хотим издать каталог, добиваемся разрешения Минкульта Узбекистана.

Надо ли переписать историю русского искусства XX века?

Безусловно. У нас были обласканные властями художники и были нонконформисты. И те и другие громко декларировали свои убеждения и тратили на это много сил и времени. А были такие, которые ничего не декларировали, а просто занимались искусством. Они не попали в обойму, сегодня в художественной иерархии их нет. Именно поэтому Ольга Ройтенберг так назвала свою знаменитую книжку — «Неужели кто-то вспомнил, что мы были…». Историю искусства надо переписать и включить в нее все эти негромкие и прекрасные имена.