Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

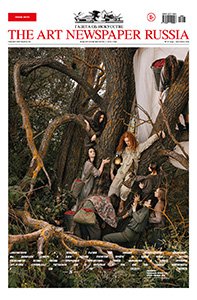

Проект «Заповедное» включает выставку в одноименной галерее — исторической конюшне вдовы Саввы Морозова Зинаиды Морозовой-Рейнбот, паблик-арт в парке и «Лес чувств».

Открытие галереи предваряла огромная работа по очистке и благоустройству помещения, так как долгие годы оно служило складом весьма неожиданных и даже загадочных предметов, многие из которых в итоге были использованы художниками в работах. Как тут не вспомнить авгиевы конюшни!

Посетителей встречает видеоинсталляция «Каллы», отсылающая к двум главным увлечениям бывшей хозяйки усадьбы — коллекционированию фарфора и цветоводству, служившему ей одним из источников дохода. Изображение цветка, взятое с вазы из коллекции Зинаиды Морозовой, транслируется на советский кафель и своим завораживающим свечением задает настроение всей выставке. Также у входа можно взять аудиогид продолжительностью один час и побродить с ним по произвольному маршруту. Запись полностью сгенерирована ИИ и приглашает «в путешествие по воображению». При этом слушатель не сразу понимает, что аудиоспектакль — это набор убедительно звучащего бреда.

Хотя организаторы хотели избежать прямых ассоциативных связей с бывшей конюшней, совсем обойти вниманием лошадиную тему не удалось. Например, можно поучаствовать в «Беспроигрышном соревновании» художницы Galolbo, оседлав вдвоем двуглавую лошадку-качалку и пытаясь сохранить баланс. Бросив беглый взгляд на работу Полины Крутовой «Коллекция равных возможностей», вроде не замечаешь ничего необычного — просто шахматная доска, однако потом видишь, что все фигуры — кони, различающиеся размером. По мнению автора, так возникает «новый мир, где нет „важных“ и „второстепенных“ и каждая фигура может стать решающей».

Объект Check Point полностью создан из предметов, найденных в помещении (даже только посмотрев на него, можно представить себе, сколько всего было здесь свалено). Это и стиральные машины, и шкафы, и пивной холодильник, и даже макет парка, сделанный неизвестным автором и завалявшийся среди хлама. Название инсталляции обозначает некую «промежуточную точку» в истории бытовых вещей, когда они уже неактуальны для использования, но и не настолько устарели, чтобы стать антиквариатом. Объект окружает инсталляция «0,1С» Алены Ковалли, состоящая из десятков циферблатов, каждый из которых отсчитывает собственное время, создавая своим тиканьем непривычную уху полифонию.

Огромное чердачное пространство занимает «Призрачная археология» Веры Ершовой и Гриши Joy. Это более 5 тыс. абсолютно новых стеклянных колпаков от керосиновых ламп, также найденных в помещении. Остается только гадать, кому и зачем они понадобились в таком количестве и по какой причине так и не пригодились.

Работа группы художников из Culttech, «ГЭС-2» и МФТИ по идентификации и интерпретации человека ИИ, вероятно, призвана усыпить бдительность и тревоги человечества на тему скорого восстания машин. В «предбаннике» зрителя снимает камера, а в соседнем зале можно посмотреть результаты анализа. Терапевтический эффект для противников развития технологий заключается в том, что ИИ путает цвета, не различает виды одежды, определяет прическу абсолютно лысого человека как «растрепанную», а автора статьи — как «средней ухоженности». Там же по QR-коду можно перейти в бот, определяющий тип личности и психологическое состояние по голосу.

Пожалуй, самой популярной инсталляцией стала «Смейся во ржи!» Сергея Катрана. Посредине пентагона, составленного из разномастных старых диванов, насыпана тонна ржи. Посетителям предлагается разуться и погрузиться в прохладу злаков, шурша и по желанию ржа вместе с лошадьми, чьи голоса вплетены в аудиокомпозицию Олега Макарова. Проблема заключается в том, что требуется невероятное усилие воли, чтобы инсталляцию покинуть и продолжить прогулку.

Эти же два автора создали и другой объект — загадочный «Генератор оптимизма», обещающий «несколько недель бесконтрольного выброса радости и самодовольства». Но и тут есть одна проблема: над белой капсулой горит табличка, сообщающая, что генератор временно не работает. Загадочный аппарат был также обнаружен среди залежей хлама, и абсолютно неизвестно, когда, как и зачем он тут оказался. Есть версия, что его появление связано с визитом в Москву в 1985 году Стива Джобса, который поставил в СССР компьютеры, и один из них, для управления мультимедийной инсталляцией в новом здании Музея В.И.Ленина, попал в Горки Ленинские.

На наружной стене конюшни расположен объект «Местное время» Михаила Чулова. Вместо традиционных часов на башне находятся жернова, приходящие в движение только в присутствии человека, иллюстрируя теорию, что времени без нас не существует. Эффект подчеркивается буквицей с часов Кремля XVII века, где было 17 делений. То есть даже для не таких уж далеких наших предков время текло иначе.

Невозможно не заметить надувные цветы Павла Зуданова «8+1», торчащие из заброшенного здания. Название может несколько озадачить, так как растений всего пять, но остальные, увы, пали жертвой урагана. Зато легко пройти мимо VR-объекта «Аракс-2» Юлии Баранюк на одном из пустых подиумов на аллее разномастных памятников Ленину, так как гигантского паука можно увидеть только на экране смартфона, отсканировав QR-код. Рядом уходит в поле ковровая дорожка Саши Кривошапкина под названием «Вечером в среду, после обеда», которое поколение 1990-х на автомате внутренне пропевает, так как это строчка из заставки шоу «Зов джунглей», которое, вероятно, еженедельно ждал каждый ребенок.

Недалеко располагается инсталляция «Сова кричала, самовар гудел» Дмитрия Чуйко — своеобразный гонг, собранный из электрических столбов, керамических изоляторов и металлического листа. Именно в Горках Ленинских был подписан план электрификации всей страны, а та самая первая лампочка Ильича зажглась в одной из крестьянских изб в деревне неподалеку. Название работы — из пьесы Чехова «Вишневый сад», и по изначальной задумке именно бюст Антона Павловича должен был служить колотушкой для гонга, однако в первые дни работы выставки она была украдена.

В близлежащем лесу можно пройтись по «Лесу чувств» — маршруту для замедленного созерцания и общения с природой.

В параллельной программе выставки — кураторские и медиаторские экскурсии, перформансы и даже занятия йогой.

Проект «Лес» под кураторством Нины Гомиашвили — художественно-терапевтический маршрут, вдохновленный японскими практиками сирнин-йоку (лесные ванны), предлагающий установить правильное взаимодействие между человеком, природой и искусством. Тропа покрыта опилками, оборудована лестницами, мостиками и специально сделанными лавочками, повторяющими природные формы. Также путника сопровождают таблички, предлагающие выбрать удобное место и послушать, потрогать, понюхать лес для повышения восприимчивости отдельных органов чувств. В то же время стоит учитывать, что Горки Ленинские не зря так названы и путь может быть несколько сложен для некоторых категорий посетителей.

Сама экспозиция производит двойственное впечатление: многие произведения созданы из естественных материалов и гармонично вписаны в ландшафт, в то время как изрядная часть, например распечатанные на дибонде фото, выглядит чужеродно.

Первым на пути повстречается «Арбоид» Ивана Щетинина — кинетический интерактивный объект в виде дерева, где каждую из веток можно покрутить, создав тем самым собственный, неповторимый вид скульптуры.

Останки древнего кита Саши Нестеркиной, также собранные из коры и веток в одном из оврагов, выглядят очень естественно, дополняя, а не вторгаясь в сбалансированную среду.

На протяжении всего маршрута можно встретить вязаные объекты Оли Божко из проекта «Слава пруду!», имитирующие грибы-паразиты трутовики, повсеместно встречающиеся в лесах средней полосы. На юбочках, обвязанных вокруг стволов, забавные и абсурдные лозунги в стиле агитплакатов времен СССР, как бы обращенные к здешним обитателям: «Вся власть совятам!», «Мур! Кряк! Лай!», «Береги свою смородину!».

Неожиданное произведение «Смешанный лес» создал Николай Онищенко. По словам автора, он хотел в какой-то степени выдернуть нас из привычной и ожидаемой атмосферы прогулки по петляющим тропинкам, когда лес воспринимается как нечто гармоничное, предсказуемое и спокойное — и вдруг происходит некий «разрыв шаблона», когда зритель замечает повисшее в воздухе дерево с кронами по обоим его концам.

«Мосс» Никиты Крокко — небольшая скульптура «помощника» и «духа леса» из гипса, одетая в нечто среднее между костюмом гриба и плащ-палаткой, задумана быть незаметной. Автор считает, что именно так себя и должен вести этот сказочный персонаж, который вроде и не прячется, но и не хочет быть увиденным.

Опять же двоякое чувство оставляет работа Георгия Тотибадзе, напоминающая привычные информационные щиты, установленные во многих парках, с описанием местной флоры и фауны, что в целом вполне подходит под концепцию леса. Однако изображена на щите «Ремонтантная малина» — по задумке автора «подношение лесу, подобное тем, что до сих пор делают, например, индейцы».

Посетителям предлагается самостоятельно применять практики «лесных ванн», активизируя все органы чувств, а также прогулки с «лесотерапевтом», который поможет более эффективно наладить контакт с природой.

Государственный музей-заповедник «Горки Ленинские»

«Заповедное», «Лес»

До 28 сентября