Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Контуры региональной программы биеннале «Искусство будущего» начали возникать в не столь уж давние времена, когда слово «международный» в названии того или иного события еще означало то, что и должно означать. В год своего 25-летия, в декабре 2021-го, Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) открыл у себя Первую международную биеннале «Искусство будущего». Среди представленных там 60 проектов было действительно немало зарубежных, которые соединились с целым рядом «отечественных разработок» для демонстрации новых трендов и футуристических идей. Выставка пользовалась большой популярностью: на ней побывало около 300 тыс. человек, а онлайн-платформа биеннале зафиксировала свыше 7 млн уникальных посетителей.

С тех пор многое изменилось. В частности, среди авторов, чьи работы предназначены сейчас для показа в российских регионах, не осталось иностранцев. Но сама эта программа, претерпев изменения, все-таки реализуется. К тому же здание МАММ с начала осени встало на ремонт и откроется не раньше следующей весны, так что региональные векторы приобрели для музея дополнительную актуальность.

Турне предполагается довольно обширное, но с определенностью по срокам и составу можно пока говорить о трех выставках. В Екатеринбурге, в Уральском филиале ГМИИ им. А.С.Пушкина, с 1 декабря показывают «Полигон» — персональный проект Екатерины Балабан, выпускницы Школы Родченко. Название подразумевает полигоны мусорных отходов, трактуемые автором как спонтанные произведения ленд-арта; иначе говоря, этот сюжет — про экологию. В Самаре, в галерее «Виктория», 8 декабря откроется групповая выставка, несколько более сложносоставная — из шести авторских проектов. Среди художников — Павел Пепперштейн, а также арт-дуэт Gray Cake (Саша Сереченко и Катя Пряник), Максим Змеев, Дмитрий Кавка, Ростан Тавасиев, Павел Чекулаев. Оборот речи «а также» в данном случае означает, что все упомянутые, кроме Пепперштейна, участники еще и норильской выставки, с которой началась региональная программа биеннале. Это «Избранное», открывшееся для публики в конце ноября, призвано скрасить долгие два месяца полярной ночи.

Выставка, устроенная при поддержке компании «Норникель» (она же была партнером и основного проекта биеннале в Москве), разместилась в пространстве Художественной галереи — подразделения Музея Норильска. Этажей тут не восемь, как в МАММ на Остоженке, а всего один; правда, и сам формат «Избранного» не притязает на глобальную всеохватность. Хотя нет, слегка все же притязает — и даже не на глобальную, а как минимум на галактическую.

Проект Ростана Тавасиева «Планетарные туманности» посвящен формированию художественных объектов в космосе. Материалом для таких объектов должны послужить те самые туманности. По мнению известного астрофизика Сергея Попова, их в нашей галактике может насчитываться до 10 тыс., так что простор для воображения велик. Технологии, правда, пока не достигли необходимых высот, но художник, не теряя времени, уже создает эскизы. И даже ориентировочную смету прикинул для одной такой инсталляции. Количество нулей в этих расчетах впечатляет, но на стадии проектирования расходы все же вполне подъемные. Предысторией и деталями своего замысла Тавасиев уже поделился с норильчанами в ходе авторской лекции.

Этот проект очень даже подпадает под категорию «искусства будущего» (срок его возможной реализации — 25–30 тыс. лет), но все же рассматривается устроителями в качестве ответвления от общей концепции выставки. Анна Зайцева, заместитель директора МАММ по выставочной деятельности и сокуратор биеннале (вместе с Алексеем Шульгиным и Марией Лавровой), обрисовала нам общую идею: «Мы рассматриваем здесь то, как уже сложившиеся течения в современном искусстве взаимодействуют с внехудожественными технологиями. Каждый из двух залов мы пытались выстраивать в определенной логике. Можно сказать, что одна из главных тем — виртуальная реальность как предмет исследования, а другая, тоже важная — как машина становится соавтором художника».

В частности, соавтором Дмитрия Кавки в проекте «Гуглонатюрморты» выступает нейросеть, которая выбирает объекты для натюрмортов из базы Google Images. Сами графические листы, впрочем, исполнены художником, а не роботом, но все равно на «цифре». Интерактивная инсталляция Валерия Шевченко Performance of Meaning подразумевает содействие не только искусственного интеллекта, но и зрителя. Второй должен начать самовыражаться на большом тачскрине — тогда первый подхватит и разовьет визуальный замысел. А дуэт Gray Cake в видеоработе «Сны машины» пробует подтолкнуть нейросеть к проявлениям бессознательного, предлагая той «уснуть и видеть сны».

Максим Змеев (проект Type 1.5.11), взяв за основу постапокалиптическую онлайн-игру, лишает ее азарта и динамики, взамен нагружая свою серию компьютерных коллажей признаками концептуальной фотографии в духе индустриальных каталогов Берндта и Хиллы Бехер. Получившийся у автора мир попутно подвергается еще и социальному исследованию. Павел Чекулаев тоже по-своему преобразует виртуальные игры, возводя события и сюжеты из них в статус типичных теленовостей (видеопроект «Новости»). Художник YOmoYO (Максим Свищев) экспериментирует с телефонными эмодзи, наделяя шаблонные картинки яркой образностью и даже подобием третьего измерения. Павел Зельдович в видеоработе «Фасад» сталкивает между собой прозаическую земную реальность с псевдогламуром из интернета.

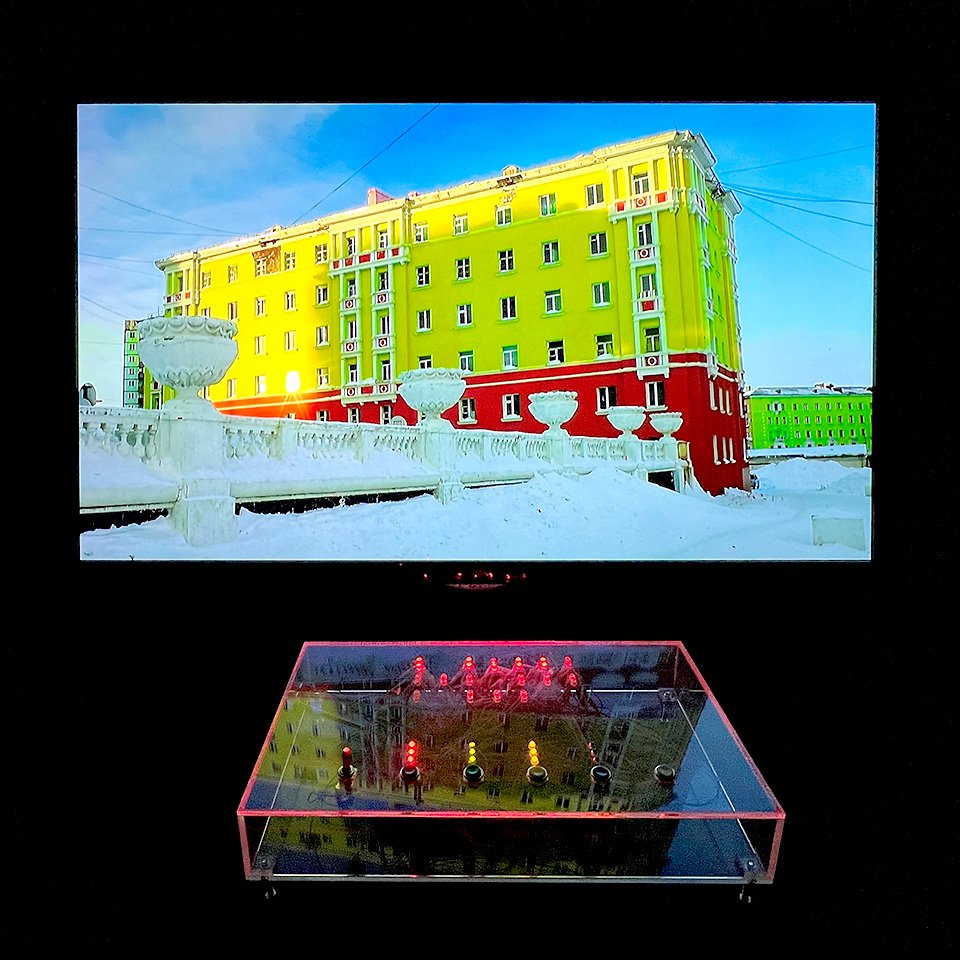

Упомянутые восемь проектов в том или ином виде уже фигурировали на биеннале в Москве. А еще три добавлены по предложению Музея Норильска. Это недавние плоды деятельности арт-резиденции PolArt, которая работает в городе с 2016 года. Тут преобладают местные акценты, хотя авторы и «понаехали» из разных городов. Анна Толкачева из Нижнего Новгорода предоставляет норильчанам возможность — виртуальную, конечно, но осмысленную — менять цветовую среду на улицах и площадях (интерактивный проект «ЦветНор»). Москвичка Мила Михайлова работает уже не с цветом, а со светом, пытаясь сформулировать для города световые дизайн-коды — как ни парадоксально, методами саунд-арта (аудиовизуальная инсталляция «Норсвет»). А екатеринбуржец Андрей Чугунов в медиапроекте «Карты сознания» подступается к проблемам глобального потепления. Тема эта и впрямь актуальна, хотя в Норильске при морозе в 35 градусов за окном она воспринимается все же менее драматично, чем где бы то ни было еще.

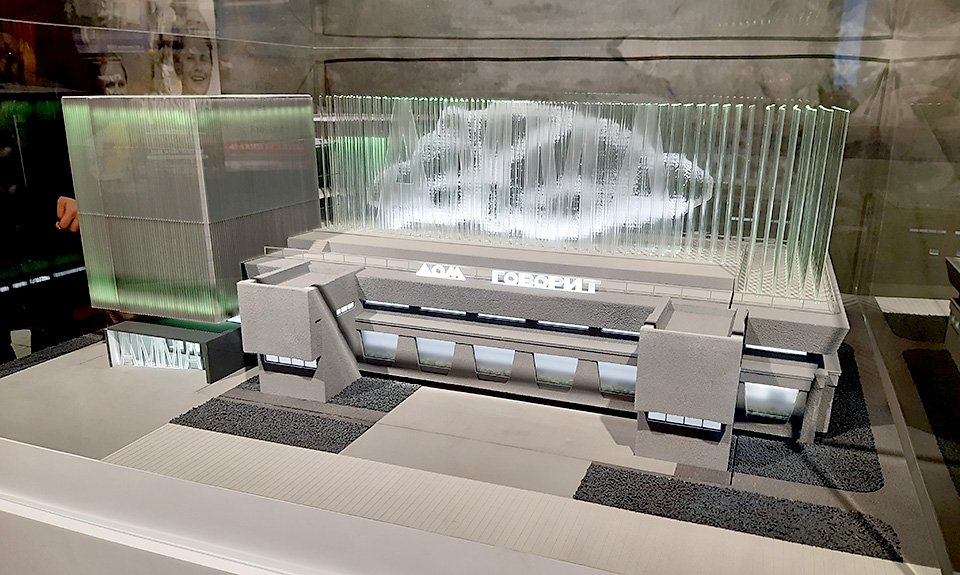

PolArt — институция молодая, но деятельная. Здесь постоянно привечают художников со всех концов страны (с международностью обстоит сложнее, хотя этим никого и не удивишь сегодня). Хозяева показали приезжим журналистам и отчетную выставку резидентов, и рабочее пространство, и жилые комнаты. Вполне уютно и, главное, тепло. Однако следует добавить, что одной лишь арт-резиденцией, даже вкупе с городской Художественной галереей, Музей Норильска свою деятельность ограничивать не намерен. Планы у него вполне наполеоновские. Речь про музей современного искусства. Для него уже выделено здание бывшего Дома торговли, которое будет реконструировано и достроено. «Этот замысел находится на стадии проектно-сметной документации, — говорит Наталья Федянина, директор Музея Норильска и куратор резиденции PolArt. — Есть и концепция, и эскизный проект, и даже деньги. И есть название — AMMA (Arctic Museum of Modern Art, Арктический музей современного искусства). У нас уже немалая коллекция, она продолжает пополняться. Планируем, что музей откроется в 2026 году».

Сюда тоже пригласили журналистов на экскурсию. Пока, конечно, интерьеры заброшенного торгового центра не производят величественного впечатления, но макет, который установлен при входе в Музей Норильска, смотрится чрезвычайно солидно. Вид у него ультрамодный, однако учтена и память места, по-своему дорогого сердцу горожан. На крыше сохранят прежние буквы в стиле 1970-х, только вместо «Дома торговли» они будут читаться как «Дом говорит». Есть надежда, что ему найдется что сказать.

Норильская художественная галерея

I Международная биеннале «Искусство будущего». Выставка «Избранное»

До 29 января 2023